Введение. Все чаще преподаватели и студенты используют генеративные нейросетевые ассистенты, трансформирующие образовательную среду. Постановка задачи. В статье рассматриваются ИИ-сервисы: GigaChat, YandexGPT, ChatGPT, DeepSeek.

Цель нашего исследования – выявление новых возможностей и угроз, связанных с их применением в образовании.

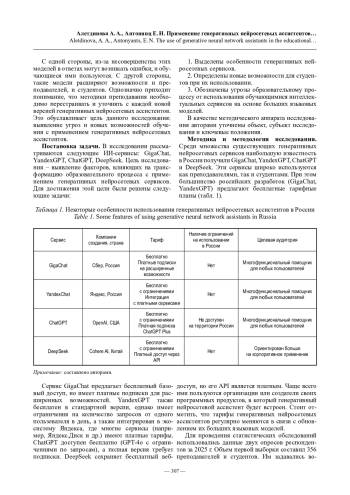

Методика и методология исследования. Использованы методы: монографический, системного анализа, статистические, включая, опросы, сводку, группировку, расчет относительных величин. Авторы проанализировали особенности использования рассматриваемых сервисов: тариф, целевая аудитория, доступность на территории РФ. Проведено два статистических исследования в форме опросов особенностей использования преподавателями и студентами четырех российских вузов генеративных нейросетевых ассистентов.

Результаты. Перечислены актуальные для образования функции генеративных нейросетевых ассистентов, которые чаще используют студенты, чем преподаватели. Это подтверждает проведенное статистическое исследование: только 47,96 % преподавателей в 2025 г. применяли генеративные нейросетевые ассистенты, при этом студенты первых курсов бакалавриата – 82,05 %, а более старших курсов и магистратуры – 100 %. Второе наше исследование показывает проблемы в распознавании сгенерированного текста. В качестве угроз использования генеративных нейросетевых ассистентов авторы видят: наличие у сервисов «галлюцинаций», которые не всегда распознаются студентами; недостаточное усвоение пройденного материала; снижение эмоционального интеллекта, способности обучаться, развивать критическое мышление. Хотя анализ публикаций показывает, что часть авторов с этим не согласна и пропагандирует кибернизацию сознания, прогнозируя, что нейроинтерфейсы устранят эти угрозы. Еще одним из последствий применения генеративных нейросетевых ассистентов становится снижение когнитивной нагрузки. Ученые расходятся во мнении, плохо это или хорошо. С одной стороны это позволит избежать профессионального выгорания, перегрузки у человека, а с другой – ослаблению умственных способностей, пассивному потреблению информации, деградации уже имеющихся навыков. Генеративные нейросетевые ассистенты меняют образовательную среду, и минимизировать риски такой трансформации смогут только преподаватели, обладающие ИИ-компетенциями.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Образование

- Префикс DOI

- 10.20913/2618-7515-2025-2-12

Эволюция источников информации прошла путь от традиционных словарей и энциклопедий к цифровым ресурсам, среди которых особую популярность приобрела Википедия. Современные поисковые системы, ранжируют результаты по степени их востребованности.

Список литературы

1. Бурцева С.С., Ядрихинская Е.Е. Применение цифровых сервисов и генеративных нейросетей в обучении русскому языку как иностранному // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Педагогика. Психология. Философия. 2024. № 2 (34). С. 5-18.

2. Жуковская И.Е. Цифровые платформы-важный аспект цифровизации высшего образования // Открытое образование. 2022. Т. 26, № 4. С. 30-40.

3. Груздева М.Л., Феофанова Т.Д. Возможности использования цифровых платформ в образовании // Современные наукоемкие технологии. 2022. Т. 6. С. 104-108.

4. Семенов А.Л. Результативное образование расширенной личности в прозрачном мире на цифровой платформе // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. № 3. С. 590-596.

5. Chaudhary S. AI at Your Service: Generative Artificial Intelligence and the Next Generation of Assistants // 2024 Artificial Intelligence for Business (AIxB). IEEE, 2024. Р. 51-52.

6. Challa K. Artificial Intelligence and Generative Neural Systems: Creating Smarter Customer Support Models for Digital Financial Services // Journal of Computational Analysis & Applications. 2024. Т. 33, № 8.

7. Alqahtani T. et al. The emergent role of artificial intelligence, natural learning processing, and large language models in higher education and research // Research in social and administrative pharmacy. 2023. Т. 19, № 8. P. 1236-1242.

8. Осипенко Л.Е., Коротков А.В. Текстовые генеративные нейросети в исследовательской деятельности студентов // Мир науки, культуры, образования. 2024. № 4 (107). С. 90-93.

9. Cecilio-Fernandes D., Sandars J. The hallucination of learning with generative artificial intelligence // Medical Teacher. 2025. Р. 1-1.

10. Kosmyna N. et al. Your brain on chatgpt: Accumulation of cognitive debt when using an ai assistant for essay writing task // arXiv preprint arXiv:2506.08872. 2025. https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.08872.

11. Qureshi R. et al. Thinking Beyond Tokens: From Brain-Inspired Intelligence to Cognitive Foundations for Artificial General Intelligence and its Societal Impact // arXiv preprint arXiv:2507.00951. 2025. https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.00951.

12. El Moussaoui M. Future Illiteracies - Architectural Epistemology and Artificial Intelligence // Architecture. 2025. Т. 5, № 3. Р. 53.

13. Aghaziarati A., Rahimi H. The Future of Digital Assistants: Human Dependence and Behavioral Change // Journal of Foresight and Health Governance. 2025. Т. 2, № 1. Р. 52-61.

14. Packin N.G., Chagal-Feferkorn K. This is not a game: The addictive allure of digital companions // Seattle UL Rev. 2024. Т. 48. Р. 693.

15. Addae R.K., Brown C. The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Human Longevity: Mitigating Cognitive Overload for Extended Lifespan Among Master’s Students in Mathematics at the Catholic University of Ghana // Golden Ratio of Social Science and Education. 2025. Т. 5, № 2. Р. 302-318.

16. Жуков А.Д. Генеративный искусственный интеллект в образовательном процессе: вызовы и перспективы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2023. № 5 (115). С. 66-75.

17. Кузнецова И.Г., Глотко А.В., Алетдинова А.А. Эмоциональный интеллект работников сельского хозяйства // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2023. № 12. С. 106.

18. Константинова Л.В. и др. Генеративный искусственный интеллект в образовании: дискуссии и прогнозы // Открытое образование. 2023. Т. 27, № 2. С. 36-48.

19. Rodrigues D. The AI Revolution in Education: From Cognitive Enhancement to Hybrid Intelligence // SSRN. № 5327624. 2025. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5327624 (дата обращения: 01.07.2025).

20. Kurzweil R. The singularity is near // Ethics and emerging technologies. London: Palgrave Macmillan UK, 2005. P. 393-406.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена открывающимся возможностям внедрения технологии искусственного интеллекта и нейронных сетей как инструмента в образовательный процесс в высших учебных заведениях, а также влияние самого процесса внедрения на возникновение позитивных и негативных факторов. Существует актуальная проблема получение негативных последствий от внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс из‑за не учета некоторых неизбежных факторов.

Рассматривается использование возможностей цифровых образовательных технологий в научно-исследовательской работе учащихся инженерных специальностей. Предлагается методическая технология использования учебных модулей (авторских программ для ЭВМ) по курсовому проектированию дисциплины «Теория механизмов и машин» для исследовательской работы студентов. Описаны структура разработанной программы и алгоритм действий студентов при решении прикладных задач дисциплины и компьютеризированных научных исследованиях. Методическая разработка способствует получению необходимых компетенций для ведения успешной исследовательской деятельности студентов машиностроительных специальностей.

Социально-философская рефлексия ценностных основ образовательной деятельности осуществлена в рамках комментариев статей в научном журнале «Философия образования / Philosophy of education» в период с 2016 по 2020 г. и представлена в виде краткого изложения концептуальных основ, содержащих ключевые положения аксиологии и праксиологии образовательной деятельности. Обзорный материал позволил зафиксировать в авторском дискурсе сущность и содержание образования в контексте социального бытия, обозначить ценностные основы теории познания в образовательном пространстве и артикулировать главные общественные и образовательные ценности. В связи с этим становится необходимым осуществление методологической фиксации ценностных основ образовательной деятельности, таких как «качество образования», «художественно-образное познание», «коммуникативные навыки», «онтология традиций в системе отечественного образования», «безопасность жизнедеятельности», «опыт духовной миссии российского образования», «ценности православной культуры», «когнитивные комплексы» и др. Зависимое от сложившегося духовно-нравственного и мировоззренческого общественного интеллектуального капитала, новое социально-философское знание знакомит научно-педагогическое сообщество с отрефлексированной аксиологической и праксиологической методологией в исследовании образовательных проблем и противоречий.

Введение. Проблематика профилактики, коррекции и снятия стресса инноваций, управления им в целях предотвращения и преодоления дестабилизации образовательных отношений и системы образования в целом, несмотря на свою теоретическую и практическую актуальность остается малоизученной. Современные исследования практически не рассматривают проблематику этапов управления стрессом инноваций в контексте задач обеспечения устойчивости образовательных систем к этим стрессам. Исследователями России показано, что стресс инноваций дестабилизирует и приводит к потере устойчивости образования и всего сообщества, блокирует роль образования как социального лифта, превращает профессиональную элиту страны и мира в маргинализированный класс работников, ценность которого только декларируется.

Постановка задачи. Цель исследования – анализ этапов обеспечения устойчивости образовательных систем к стрессам инноваций. Новизна исследования заключается в продолжающейся разработке интегративной теории стресса инноваций в образовании, а именно в изучении процессуальных компонентов (этапов) обеспечения устойчивости образовательных систем к стрессам инноваций.

Методика и методология исследования. Методы исследования – теоретический анализ этапов обеспечения устойчивости образовательных систем к стрессам инноваций. В работе отражен одна из стадий интегративного изучения устойчивости образовательных систем к стрессам инноваций.

Результаты. Управление стрессом инноваций в образовании предполагает осуществление ряда этапов обеспечения устойчивости образовательных систем к стрессам инноваций: прогнозирования течения и последствий, планирования внедрения инновации и сбора данных о результатах внедрения и возможностях текущих изменений; мотивации образовательной системы и ее членов к инновации, подготовки и организации инновации с учетом вероятных стрессов, их позитивных и негативных последствий; запуска инновации, осознания ее текущих процессов, достижений и затруднений, координации инновации и стрессами, возникающими в процессе внедрения и осуществления новации, профилактика эскалации стресса инноваций; рефлексии и контроля результатов внедрения инновации и стрессов, возникших в результате реформирования образовательной системы, работа по коррекции с конфликтами, кризисами, коллапсами и иными следствиями эскалации стресса инноваций.

Выводы. Антипационно-профилактическая работа коллектива непосредственно включенных в ситуацию стейкхолдеров образования по предвосхищению, осознанию опыта инноваций в наибольшей мере отвечает за решение задачи предотвращения эскалации соответствующего стресса. Минимизация как угашение стрессов инноваций – процесс и результат целенаправленной, многоуровневой многоаспектной рефлексивно-исследовательской работы всех субъектов и стейкхолдеров образования по удержанию и/или возрождению базовых ценностно-целевых опор образования, а также осознанию, рефлексии опыта инноваций в образовании и иных сферах. Перспективы исследования на наш взгляд связаны с системным описанием этапов и типов стресса инноваций в образовании.

Введение. Проблема управления стрессом (предотвращения его эскалации и принятие мер по минимизации), несмотря на очевидную значимость, изучена недостаточно. Современные исследования в большей мере рассматривают инновации, отдавая дань научной и политической моде, как феномен обеспечения устойчивости системы. На практике же инновации в современном образовании несут в себе значительное число противоречий и проблем, способных разрушить образование как таковое. Цель таких «новаций», многие из которых лоббируются на надгосударственном уровне, – формирование общества, в котором образование не выполняет ни функций развития индивида, ни функций развития групп и сообщества в целом. Такие псевдоновации не снижают, а увеличивают напряженность в сообществах (происходит эскалация стресса инноваций), разрушая образование.

Постановка задачи. Цель исследования – анализ процессов и условий управления (эскалации и минимизации) стрессом инноваций для обеспечения устойчивости образовательных систем. Новизна исследования заключается в продолжающейся разработке интегративной теории стресса инноваций в образовании, а именно: в изучении процессов и условий эскалации и минимизации стресса инноваций для обеспечения устойчивости образовательных систем.

Методика и методология исследования. Методы исследования – теоретический анализ и синтез процессов и условий эскалации и минимизации стресса инноваций в обеспечении устойчивости образовательных систем. В работе представлена попытка интегративного изучения процессов и условий эскалации и минимизации стресса инноваций в обеспечении устойчивости образовательных систем.

Результаты. Управление стрессом инноваций в образовании – процедуры и итоги воздействия субъекта управления на его различные стороны и уровни, себя и иных стейкхолдеров с целью улучшения его форм и содержаний, процессов и результатов, профилактики эскалации и минимизации имеющихся проявлений стресса. Планирование сопротивления, оценка направлений и процессов восстановления образования и его субъектов, удержание как сохранение наиболее ценных и важных характеристик и функций образования и возрождение как поиск и исследование возможностей преобразования системы требуют развернутого, рефлексивного, интерсубъективного диалога субъектов образования. На основе такого диалога может быть принято решение о судьбе новации, мерах и условиях минимизации негативных последствий и профилактики эскалации стресса инноваций.

Выводы. Управление стрессом инноваций – системная, рефлексивная активность различных субъектов образования, направленная на минимизацию стрессов инноваций и профилактику их эскалации в целях обеспечения устойчивости образовательных систем. Перспективы исследования, на наш взгляд, связаны с системным описанием таких условий, когда особенности деформаций ценностно-целевого уровня образовательных отношений будут задавать состояние остальных уровней (смыслов и значений, технологий и методов образования).

Введение. Актуальность статьи обусловлена проблемой применения методов математической статистики в педагогических исследованиях.

Постановка задачи. Цель исследования состоит в обобщении информации о применении в педагогических исследованиях наиболее часто встречающихся методов математической статистики и показ их применения в исследованиях авторов статьи.

Методика и методология исследования. Исследование включает обзор библиографических и теоретических источников по раскрытию особенностей использования математической статистики в исследованиях педагогов и показ парадокса матстатистики, которая сама по себе не раскрывает сущности явления и не объясняет причины различий между отдельными сторонами этого явления.

Результаты. К результатам работы можно отнести описание и анализ проблем, связанных с раскрытием понятий зависимой и независимой переменных в педагогическом исследовании, количественных и качественных методов исследования, критериев и показателей оценки результатов исследований. Раскрыто представление о том, что только рациональное применение статистики позволяет и педагогу находить зависимости между экспериментальными данными, выявлять наличие или отсутствие тенденций в экспериментальных и контрольных группах. Авторами предложены методы математической статистики, которые они применили в своих педагогических исследованиях: критерий φ* Фишера, критерий Краскела – Уоллиса, критерий «хи» – квадрат Пирсона и методика И. К. Шалаева по оценке результативности экспериментальной работы.

Выводы. В заключительной части работы говорится о том, что проблема применения методов матстатистики носит практико-ориентированный характер и успех научного исследования зависит не только от творческой мысли исследователя и расширения диапазона его математического аппарата.

В статье представлена попытка применения методологии миросистемного анализа к объяснению тенденции миграции абитуриентов в российских вузах.

Психолого-когнитивные последствия цифровизации становятся все более актуальной темой для исследования в современном обществе. Последствия цифровизации не только затрагивают социальные и экономические аспекты, но и оказывают значительное влияние на когнитивное поведение индивидов. Метоконтекстный анализ когнитивного поведения позволяет выявить, как цифровые технологии изменяют восприятие информации, внимание и память. Важно понимать, что эти изменения могут и способствовать развитию новых навыков, и приводить к негативным последствиям, таким как снижение концентрации или ухудшение критического мышления. Таким образом, исследование психолого-когнитивных последствий цифровизации требует комплексного подхода и глубокого анализа.

Введение. Актуальность статьи обусловлена проблемой нового веяния во многих сферах деятельности, – «цифровизации», сложности понимания которого кроются в системном пониманием появившегося явления.

Постановка задачи. Цель исследования: выявление нормативной базы цифровых технологий и их применения.

Методика и методология исследования. Исследование включает обзор библиографических и нормативных источников по проблеме формирования и функционирования цифровизации как принципа педагогической науки, как средства усиления качества реализации образовательных процессов развития, воспитания и обучения.

Результаты. К результатам работы можно отнести описание и анализ проблемы, связанной с раскрытием понятий «цифровизация», «цифровая среда» образовательного учреждения; обобщение информации по нормативной базе российской системы образования. Раскрыты представления о пользе цифровизации в образовании, а также проблемах и негативном влиянии на результаты образовательных процессов. Показано, что цифровая техника в любом ее качестве не способная улавливать тонкости человеческой психики, а компьютер при любой его модификации не способен превращать значения в смыслы, а информацию – в знание.

Выводы. В заключительной части работы говорится о том, что проблема исследования возможностей цифровизации как образовательного средства, носит практико-ориентированный характер, но цифровизация – это не замена традиционного формата образовательных процессов, в которых есть преподаватель и живое взаимодействие с ним, а только инструмент усиления традиционного формата посредством новых компьютерных возможностей и оборудования.

В Новосибирской области сложились все необходимые условия для перевода агропромышленного комплекса на более высокий технологический уровень, где центральное место занимает цифровизация экономических отраслей. Агропромышленный комплекс является одним из наиболее динамично развивающимся сектором региональной экономики, что связано в том числе и с внедрением цифровых технологий. Тем не менее их потенциал в сельском хозяйстве области раскрыт не полностью, поскольку цифровизация преимущественно охватывает крупные агрохолдинги и предприятия, тогда как малые и средние формы хозяйствования (МСФХ) сталкиваются с трудностями из‑за высокой стоимости таких решений. Для устранения этого дисбаланса необходимо создание цифровой экосистемы в региональном агропромышленном комплексе, которая обеспечит, в первую очередь, малым и средним хозяйствам доступ к цифровым сервисам и рынкам сбыта. Дальнейшее развитие МСФХ в АПК Новосибирской области с учетом интеграции цифровых инструментов и сервисов требует разработки прогнозных сценариев.

Введение. Актуальность темы обусловлена стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий, а также необходимостью модернизации образовательного процесса в условиях глобализации, цифровизации общества. Мы живем в мире, в котором искусственный интеллект фильтрует для нас огромные массивы онлайн-информации, меняя наше восприятие реальности, и внедряется в образование, здравоохранение и ряд других областей, в которых мы раньше доверяли только людям. Информационные технологии позволяют создавать все более изощренные формы виртуальной реальности, конкурирующие по своей значимости и действенности с подлинной реальностью. Искусственная нейронная сеть – одно из направлений искусственного интеллекта, основной задачей которого является моделирование работы человеческого мозга. Среди нерешенных проблем особое место занимают проблемы моделирования сознания и искусственного интеллекта, который обсуждается в двух основных планах естественно-научном, техническом и социально-философском. Выделяется один из основной этой темы вопрос о соотношении сознания к головному мозгу. Искусственный интеллект изменит роль человека в познании мира, современной политике и функционировании общества.

Постановка задачи. Анализ проблем нейроцифровизации современного образования как одного из ведущих трендов глобализации, перспектив и ограничений нейроцифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в глобализирующемся образовании.

Методология и методика исследования – теоретический анализ проблем цифровизации образования как ведущего инструмента его глобализации. Цифровая глобализация как среда функционирования университета XXI в. Качественный контент-анализ глобализирующегося образования, феномена сознания и проблем искусственного интеллекта.

Результаты исследования. Глобализация образования чаще всего связывалась с перспективами развития открытого и дистанционного образования, использованием сети Интернет. Развертыванию информатизации способствует глобализация образования. Исследователи искусственного интеллекта обнаружили, что необходимо понять механизмы процесса обучения, природу языка и чувственного восприятия. Выяснилось, что для создания машин, имитирующих работу человеческого мозга, требуется разобраться в том, как действуют миллиарды его взаимосвязанных нейронов.

Выводы. На основе исследования мы пришли к выводу о невозможности технического моделирования всех аспектов человеческого сознания. Самая трудная проблема, стоящая перед современной наукой, – познание процессов человеческого разума, а не просто имитация его работы, что непосредственно затрагивает фундаментальные теоретические проблемы психологической науки. Кто кому будет служить: искусственный интеллект человеку или человек искусственному интеллекту?

Введение. Вопросы подготовки в вузах специалистов с устоявшейся духовно-нравственной ценностной рамкой сегодня приобретают особую актуальность. Способствовать ответам на них должны изменения в методах и формах воспитательной работы и прежде всего ее переориентация на учебный процесс. Одним из инструментов реализации изменений в образовательном процессе, направленном на достижение не только обучающих, но и воспитательных целей, может стать STEAM-технология.

Постановка задачи. Цель исследования – теоретическое обоснование воспитательного ресурса STEAM-технологии при формировании духовно-нравственных ценностей студентов вузов в учебном процессе.

Методика и методология исследования. Методология исследования базируется на теоретических положениях интегративного подхода, позволяющего обосновать объединение в STEAM-технологии информации различных предметных областей для достижения образовательных и воспитательных целей, а также методах сравнительно-сопоставительного анализа и обобщения результатов исследований отечественных и зарубежных авторов в области педагогики, неврологии, психологии.

Результаты. В ходе исследования раскрыт воспитательный ресурс STEAM-технологии, обусловленный интегративностью образовательного процесса. Обоснована логика воспитывающего STEAM-обучения, предполагающая два уровня интеграции: дисциплинарный и междисциплинарный, что способствует пошаговой включенности STEAM-технологии в учебный процесс, предусматривающей работу студентов в зоне ближайшего развития и активизацию блока программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности мозга.

Выводы. Использование STEAM-технологии в учебном процессе способствует успешности и эффективности в вопросах достижения воспитательных целей по формированию у обучающихся духовно-нравственных ценностей и осознанной национальной гражданской позиции.

Введение. В настоящий момент подготовка кадров для современного рынка труда предусматривает сжатые сроки обучения и практическую направленность. Идет повсеместная цифровизация образования, в связи с чем в образовательный процесс внедряются новые средства педагогического процесса, разрабатываются новые методы и технологии. Следовательно, остро стоит вопрос качества получаемого образования.

Постановка задачи. Цель исследования – на основе анализа научной литературы определить основные исторические сложившиеся подходы к активизации учебной деятельности обучающихся, сформулировать понятие «активизация учебной деятельность студентов СПО».

Методика и методология исследования. Основным методом на данном этапе исследования выступает анализ научной литературы по заявленной проблематике.

Результаты. Определены различия в подходах к определению активизации учебной деятельности. Дополнены и уточнены содержательные признаки активизации учебной деятельности студентов СПО на современном этапе. Сформулировано понятие «активизация учебной деятельность студентов СПО».

Выводы. Предложенные содержательные признаки элементов активизации учебной деятельности студентов СПО позволили сформулировать понятие «активизация учебной деятельность студентов среднего профессионального образования» с учетом тенденций цифровизации образования и реализацией ФЭП «Профессионалитет». Указанные элементы и определение могут быть использованы при разработке современных способов и методов активизации учебной деятельности студентов СПО.

Введение. Быстротечное развитие и широкое распространение цифровых технологий, наблюдаемое в последнее время, приводит к кардинальным переменам в большинстве сфер жизни общества, в том числе и в системе образования.

Стандартные подходы и методы обучения в настоящее время оказываются недостаточно эффективными и далеко не в полной мере отвечают запросам и особенностям восприятия современного поколения обучающихся, являющихся носителями так называемого «цифрового» типа мышления. В этой ситуации все большую актуальность приобретает проблема активизации познавательной активности учащихся, формирования устойчивых познавательных мотивов и развития навыков самостоятельного приобретения знаний.

Постановка задачи. Познавательная деятельность обучающихся определяется как активный процесс приобретения, обработки и использования знаний. Она включает в себя такие когнитивные процессы, как внимание, восприятие, память, мышление и решение проблем. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках технологии предполагает создание условий, которые стимулируют их любознательность, побуждают к исследованию и критическому мышлению.

Методика и методология исследования. Теоретические положения активизации познавательной деятельности у обучающихся были заложены в фундаментальных работах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, раскрывающих психолого-педагогические механизмы развития личности в процессе учебной деятельности. Особенности преподавания дисциплины «Технология» в современных условиях исследуются в совместных трудах П. Р. Атутова, Ю. Л. Хотунцева и В. Д. Симоненко, а также Г. И. Кругликова. В то же время, несмотря на значительную научную проработку различных аспектов проблемы, многие вопросы, связанные с поиском эффективных методов и приемов стимулирования познавательной активности школьников с учетом специфики технологического образования и вызовов цифровой эпохи, пока не нашли окончательного решения.

Результаты. В ходе работы автором данной статьи исследовалась познавательная деятельность учащихся 5–8-х классов общеобразовательных школ, составлена модель и сформулированы педагогические условия, необходимые для активизации познавательной активности обучающихся. Проведенные исследования продемонстрировали эффективность разработанной модели и комплекса педагогических условий для активизации познавательной активности школьников на уроках технологии в условиях цифровизации образования.

Выводы. Использование методов активизации познавательной активности учащихся на уроках технологии имеет решающее значение для повышения мотивации, вовлеченности и понимания изучаемого материала. Данные методы позволяют ученикам активно участвовать в учебном процессе, применять свои знания и навыки на практике и развивать важные жизненные навыки, необходимые для жизни в современном быстроменяющемся мире.

Введение. Развитие педагогики требует постоянного обновления и пересмотра существующих методик. Введенный в 2013 г. М. Шеве термин «перформативная дидактика иностранного языка» отражает растущий интерес педагогического сообщества к использованию театрального искусства и других видов художественно-творческой деятельности в обучении иностранным языкам. Однако практическое применение перформативных методик сталкивается с трудностями, связанными с междисциплинарным характером и недостаточной методической базой.

Постановка задачи. Цели исследования – выявить ключевые научные концепции, которые способствовали формированию теоретических основ перформативной дидактики иностранного языка как самостоятельного раздела педагогики и теории образования, определить ключевые характеристики перформативной дидактики иностранного языка и ее место в общей методике преподавания иностранных языков, а также разработать методические принципы ее реализации.

Методика и методология исследования. Исследование основывается на анализе научной литературы и сравнении наиболее распространенных существующих методик преподавания иностранного языка по критериям фокуса, роли участников и формата обучения.

Результаты. Объединение подходов драмапедагогики и театральной педагогики под единой концепцией «перформативной дидактики иностранного языка» дает возможность увидеть общую картину использования театральных элементов и техник, музыки, танца и других перформативных форм в обучении иностранным языкам. Объединение подходов позволяет говорить о перформативной дидактике как о едином концептуальном подходе, где «малые» и «большие» формы дополняют друг друга и создают единую систему обучения. Драмапедагогика и театральная педагогика преследуют общую цель – развитие коммуникативных навыков, творческого потенциала и критического мышления учащихся посредством активного вовлечения в учебный процесс, игрового дизайна занятий и эстетической составляющей.

Выводы. Единая концепция перформативной дидактики облегчает структурирование и классификацию научных знаний о перформативных методиках. Перспективы перформативной дидактики связаны с дальнейшим изучением методов, сочетающих традиционные педагогические практики с элементами театра и драмы, а также с исследованием их влияния на когнитивное и эмоциональное развитие, межкультурную компетентность и критическое мышление.

Введение. Современное глобализированное общество требует от образовательных систем гибкости и способности быстро адаптироваться к изменениям в экономике и на рынке труда. В этом контексте сотрудничество между Россией и Китаем в области профессионального образования приобретает все большее значение.

Постановка задачи. Цель исследования – выявить ключевые направления, проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества в данном сегменте. Задача – выявить основные формы кооперации РФ и КНР в области профессионального образования.

Методика и методология исследования. С использованием большого массива фактологических данных и источников на китайском языке рассмотрены тенденции России и Китая в профессиональном образовании.

Результаты. Профессиональное обучение в России и Китае продолжает развиваться, и совместные инициативы свидетельствуют о стремлении стран укрепить свои позиции на образовательной арене, расширяя сферу сотрудничества и создавая новые возможности для будущих специалистов. Эта кооперация охватывает не только традиционные академические обмены, но и более практические аспекты, такие как стажировки, совместные исследовательские проекты и интеграция лучших практик в обучение. Страны активно обмениваются визитами, создают новые платформы и форматы взаимодействия.

Выводы. Подобное сотрудничество между странами способствуют продвижению гуманитарных обменов между Россией и Китаем.

Введение. В статье рассматривается проблема использования искусственного интеллекта в сфере образования. Активное внедрение искусственного интеллекта оказывает значительное влияние на студентов, что можно выявить во время очных проверок знаний – на экзаменах и зачетах.

Постановка задач. Поставленная цель – проанализировать эффективность копинг-стратегий и необходимость в поддержке и помощи от окружающих у студентов, активно использующих искусственный интеллект в процессе обучения.

Методика и методология исследования. В исследовании применялся опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана. К данному исследованию были привлечены 306 студентов младших курсов лечебного и педиатрического факультетов Новосибирского государственного медицинского университета.

Результаты. В результате проведенного анализа определено, что студенты в стрессовых ситуациях стараются рационально проанализировать ситуацию, привлечь внешние ресурсы и разработать стратегии ее решения, а главное, понять свою ответственность за появление проблемы.

Выводы. Исследование совладающего поведения студентов в процессе экзаменов, включая как их положительные, так и негативные стороны, способствуют выявлению наиболее успешных способов совладания со стрессом. Это также позволяет определить те навыки и качества, которые могут помочь снизить уровень напряжения в период экзаменов, особенно в условиях проведения экзаменов в цифровом формате.

Введение. В условиях быстро меняющегося мира, где жизненный цикл знаний сокращается, базового образования недостаточно для удовлетворения образовательных потребностей человека на протяжении всей жизни. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя возможность получения новых знаний и навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Постановка проблемы. В статье рассматривается современное состояние и тенденции ДПО в России, акцентировано внимание на его значении в контексте непрерывного образования. С момента появления концепции непрерывного обучения на конференции ЮНЕСКО в 1968 г. данное направление стало ключевым для обеспечения конкурентоспособности специалистов на рынке труда.

Методология и методика исследования. В статье был использован системный подход, обусловленный целью исследования. Кроме этого применялись методы анализа, синтеза и сравнения.

Результаты. В представленной работе анализируются статистические данные, показывающие рост интереса к дополнительному профессиональному образованию среди населения, а также выявляются основные цели и мотивы обучения. Рассмотрены виды программ ДПО, такие как повышение квалификации и профессиональная переподготовка, а также роль самообразования в образовательном процессе. Особое внимание уделяется различным формам и видам получения дополнительного образования, включая корпоративное обучение, которое способствует повышению квалификации сотрудников и адаптации образовательных программ к требованиям работодателей. Показана возрастающая роль негосударственного сектора в получении дополнительного профессионального образования, в том числе цифровых образовательных организаций EdTech. Выделены барьеры, препятствующие полному использованию потенциала ДПО.

Выводы. Подчеркивается необходимость дальнейшего развития системы ДПО, включая интеграцию цифровых технологий и гибридных форм обучения, что позволит обеспечить соответствие образовательных программ современным требованиям рынка труда и повысить качество подготовки специалистов. Статья вносит вклад в понимание динамики дополнительного профессионального образования в России и его влияния на развитие человеческого капитала.

Введение. Статья посвящена проблеме цифрового неравенства. Она не может быть сведена только к обеспечению всем людям равного доступа к цифровым приборам и технологиям. Данная проблема имеет серьезную гуманитарную составляющую.

Постановка задачи. В опоре на труды немецких ученых изучение факторов, которые способствовали распространению цифровых технологий в обществе, а также положительных и отрицательных последствий этого процесса; исследование плюсов и минусов применения цифровых технологий в образовании, а также опасностей одностороннего развития личности в случае чрезмерного использования цифровых технологий.

Методика и методология исследования. Сравнительный анализ трудов немецких философов, социологов и психологов, исследование применения западных идей в российских условиях на основе работ российских социологов и психологов.

Результаты. Установление новых критериев цифрового неравенства в аспекте развития культуры использования цифровыми технологиями.

Выводы. Культура использования цифровых технологий предполагает установление разумных рамок их применения и контроль над ними со стороны общественности. Это позволит преодолеть опасность превращения человека в придаток цифровых технологий, а вместо этого – поставить цифровые технологии их на службу развитию самого человека.

Введение. В статье исследуется понятие «цифровая культура», рассмотрены периоды ее формирования, связанные с социальным и технологическим развитием общества. Отмечается, что формирующаяся инновационная модель образования в контексте цифровых технологий оказывает влияние на качественные изменения ценностных аспектов отечественного образовательного сегмента.

Постановка задачи. Актуальность рассмотрения указанной проблемы связана с модернизацией отечественной системы образования в контексте дигитализации и последствиями, которые оказывают влияние на российское высшее образование.

Методика и методология исследования. В статье показано, что развитие цифровых технологий, с одной стороны, оценивается как прогрессивный шаг к открытому, глобальному обществу, опирающемуся на общность целей и ценностей, а с другой – имеет место критика процессов цифровизации, ведущих к манипуляциям сознанием, утрате человеком собственного «Я», кризису идентичности.

Результаты. В статье акцентируется положение о том, что инновации следует рассматривать как процесс «творческого разрушения», поскольку технологические достижения и разработки неизбежно влекут за собой разного рода конфликты и проблемы, и в то же время как созидание. Выходом из данной ситуации видится цифровая антропология, выступающая в качестве бытия человека в онлайн-пространстве, которая определяет повседневные социальные нормы человеческой жизнедеятельности.

Выводы. В контексте новых цифровых реалий реформирование российского образования неизбежно. Однако какими будут результаты и последствия использования процесса цифровизации: выход человека за свои пределы (то есть в новую точку роста) или деградации будет зависеть от самого человека, его сформированных ценностей и целей.

Введение. В статье рассматриваются психологический, социологический, культурологический подходы к пониманию феномена доверия.

Постановка задачи. Задачей стало описание механизма формирования доверия и его проявления в различных ситуациях социокультурных коммуникаций.

Методы и методология исследования. Применяется философско-компаративистский метод: метод сравнительного анализа различных концептуализаций в современной социально-критической мысли феномена доверия, а также осуществлен анализ аксиологических аспектов данного феномена в отношении цифровых технологий в некоторых областях социальной реальности.

Результаты. Доверие рассмотрено как проявление субъектности самого человека. Подчеркнуто, что доверие – это ситуация обнаружения самого себя как субъекта, что является необходимым условием содержания процессов социокультурной идентификации и самоидентификации. Выявлено прикладное значение феномена доверия, а именно: понимание границ возможной цифровой технологической экспансии в различных сферах социокультурной жизни. При применении цифровых технологий сфера «человек – человек» особенно чувствительна и критична. Подмена человека цифровым ресурсом размывает ответственность тех, кто использует эту технологию в своих производственных, организационных процессах, и, как следствие, снижает доверие или полностью его уничтожает. Анонимность, безответственность, отсутствие выбора являются основаниями невозможности доверия перед этим цифровым новшеством.

Выводы. Цифровизация как технологический процесс с аккуратностью должен быть применен в сферах образования, медицины и художественной, творческой деятельности.

Введение. В статье рассматриваются две модели развития научного знания: секулярная и постсекулярная, анализируемые в контексте фундаментальных установок мышления.

Постановка задачи. Задачей является концептуализация постсекулярной модели становления науки как наиболее адекватной современному образовательному пространству, находящемуся в состоянии Постпросвещения.

Методика и методология исследования. Описательный и компаративистский анализ, метод моделирования.

Результаты. В постсекулярной модели акцентируется роль христианства как культурной революции в переходе от античного знания к современному, в результате чего христианство рассматривается не как оппонент, а как бенефициар классической греческой цивилизации. Выявляется особая роль в становлении научного знания сирийских христианских школ, вследствие чего подчеркивается, что античное знание попало в арабскую культуру через сироязычный мир. Показывается, что фундаментальные установки традиционного типа мышления не позволили блестящей арабской учености преодолеть аристотелевско-птолемеевскую космологию. Почву для перехода от античной картины мира к современной подготавливают христианские школы и университеты.

Выводы. Необходимо переосмыслить значение средневековой науки и метафизической теологии и рассматривать их как преемников, не только воспринявших античное наследие, но и подготовивших все условия для перехода к секулярному мышлению и современной научной картине мира.

Вступительное слово редактора к выпуску Том 15, № 2

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- НГАУ

- Регион

- Россия, Новосибирск

- Почтовый адрес

- 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160

- Юр. адрес

- 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160

- ФИО

- Рудой Евгений Владимирович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rector@nsau.edu.ru

- Контактный телефон

- +7 (383) 2673811

- Сайт

- https://nsau.edu.ru/