Глобальный рынок оборудования для обработки неметаллов непрерывно растет. На фоне различных драйверов потребления средств производства развитие отрасли определяет ограниченное число развитых и новых индустриальных стран. Совокупность рассматриваемых сегментов станкостроения развивается в условиях разнообразия государственных мер поддержки производителей, включая маркетинговые, и разнообразия корпоративных стратегий. При этом трансформация глобальной территориальной и технологической структуры производства оборудования для обработки неметаллов выходит за рамки традиционных представлений о росте доли Китая на мировом рынке, доминировании станкостроительных кластеров и развитии систем числового программного управления. Большое значение имеет расширение сети дистрибьюторов и партнеров, локализация производства, трансфер инноваций (в том числе в рамках транснациональных сделок слияния и поглощения), разнообразие требований со стороны конечных потребителей (особенности в части экономичности и экологичности). В стоимостном исчислении доля отечественных потребителей составляет лишь 0,1 % от мирового производства, поэтому для пребывающего в многолетнем кризисе российского станкостроения изучение международного опыта важно как с точки зрения формирования и последовательного проведения промышленной политики, так и с точки зрения изучения и воспроизводства практик разработки, создания, продвижения продукции на внутреннем и глобальном рынках.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Экономика

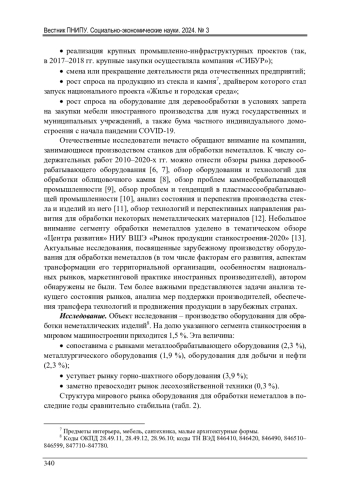

Станки1 для обработки неметаллических материалов и изделий (пластмассы, резины, дерева, камня2, стекла; далее – неметаллов3 ) обычно реже попадают в фокус как научной, так и деловой прессы, хотя оборудование для обработки пластмассы, резины, камня, стекла, дерева имеет значение для огромного числа отраслей с общей стоимостью продукции в триллионы долларов США и фактически обеспечивает значительную часть технологического прогресса и повышения качества жизни людей в глобальном масштабе, а глобальные рынки станков

Список литературы

1. Силин, Я.П. Перед вызовами третьей волны индустриализации: страна, регион / Я.П. Силин, Е.Г. Анимица, Н.В. Новикова // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2016. - № 3(65). - С. 14-25. EDN: WIMHKZ

2. Григорьев, С.Н. Тенденции развития мирового станкостроения / С.Н. Григорьев, А.А. Грибков, Д.В. Захарченко // СТИН. - 2013. - № 1. - С. 1-4. EDN: RNIIGR

3. Dezhina, I.G. Advanced Manufacturing Technologies in Russia: Outlines of a New Policy / I.G. Dezhina, A.K. Ponomarev, A.S. Frolov // Форсайт. - 2015. - Т. 9, № 1. - С. 20-31. EDN: TODVVB

4. Гамидуллаев, С.Н. Постановка задач развития высокотехнологичных отраслей в стратегических документах и проблемы их реализации в экономической политике (Часть 2) / С.Н. Гамидуллаев, С.П. Удовенко // Проблемы современной экономики. - 2022. - № 3(83). - С. 97-100.

5. Белов, Е.И. Апробация CATI как метода сбора детальной отраслевой информации / Е.И. Белов // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2019. - № 4. - С. 254-263. EDN: OOWHGG

6. Саханов, В.В. Рынок деревообрабатывающего оборудования: состояние и перспективы / В.В. Саханов, А.А. Фитчин // Экономика высокотехнологичных производств. - 2020. - Т. 1, № 2. - С. 63-76. EDN: JCJVTC

7. Рыбаков А. В., Тихомиров А. А. Исследование рынка деревообрабатывающего оборудования РФ и Швеции // Взгляд молодых исследователей: лесной комплекс, экономика и управление: сб. материалов общерос. науч.-практ. конф. / под ред. Е.А. Тихомирова; ООО “Научно-инновационный центр”. - Мытищи, Московская область, 2018. - С. 352-357. EDN: XUTZQT

8. Бычков, Г.В. Перспективное оборудование для обработки облицовочного камня на Урале / Г.В. Бычков // Горный журнал. - 2011. - № 12. - С. 70-72. EDN: OPBHCZ

9. Гусев, А.А. Камнеобрабатывающая промышленность России: проблемы и перспективы развития / А.А. Гусев // Социальная политика и социология. - 2013. - № 1(91). - С. 178-182. EDN: RWGTSH

10. Иванова, О.А. Перспективы развития отечественных предприятий по производству пластиковой посуды / О.А. Иванова // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. - 2018. - Т. 17, № 4. - С. 248-255. EDN: YROAJN

11. Перспективы развития стекольного производства с учетом возможностей машиностроительного комплекса Российской Федерации / М.В. Бирюков, Г.С. Костаков, Р.А. Эльканов, Н.А. Харитонова // Экономика и управление в машиностроении. - 2023. - № 1. - С. 57-64. EDN: BJCGLE

12. Вереина, Л.И. Направления развития современного станкостроения / Л.И. Вереина // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. - 2018. - № 1(60). - С. 10-18.

13. Вышел годовой обзор ключевых отраслей и рынков “Рынок продукции станкостроения - 2020” [Электронный ресурс] / Ин-т “Центр развития” НИУ ВШЭ. - URL: https://dcenter.hse.ru/news/415044604.html (дата обращения: 10.08.2023).

14. Network Proximity and Communities in Innovation Clusters Across Knowledge, Business, and Geography: Evidence From China / Y. Zhou, Z. Li, Y. Liu, F. Deng // IEEE Transactions on Engineering Management. - Oct. 2021. - Vol. 68, no. 5 - P. 1388-1397. EDN: YOERRW

15. Franco, M. Sectoral systems of innovation and production, Research Policy / M. Franco. - 2002. - Vol. 31, iss. 2. - P. 247-264.

16. Becattini, G. Sectors and/or districts: some remarks on the conceptual foundations of industrial economics / G. Becattini // Small Firms and Industrial Districts in Italу. - London: Routledge, 1989. - P. 123-135.

17. Goodman, E.Introduction: The political economy of the small firm in Italy / E. Goodman // Small Firms and Industrial Districts in Italy. - London: Routledge, 1989. - P. 1-31.

18. Jesús, M.V. Accounting for the resilience of the machine-tool industry in Spain (c. 1960-2015) / M.V. Jesús // Business History. - 2020 - Vol. 62:4. - P. 637-662.

19. Livio, R. The nature of industrial development and the speed of structural change, Structural Change and Economic Dynamics / R. Livio, T. Fabrizio. - 2017. - Vol. 42. - P. 26-37.

20. Machinery M&A: Reshaping Portfolios and Hunting Growth [Электронный ресурс] // Bain. - URL: https://www.bain.com/insights/machinery-m-and-a-global-machinery-and-equipment-report-2022/(accessed 10 August 2023).

21. Liu, X.International Technology Mergers & Acquisitions and Raising the Competitiveness of China Equipment Manufacturing Industry / X. Liu, L. Cai, H. Tan // Technology and Investment. - 2012. - Vol. 3, no. 1. - P. 7-12.

22. Борисов, В.Н. Инновационное развитие машиностроения / В.Н. Борисов, О.В. Почукаева // Проблемы прогнозирования. - 2013. - № 1(136). - С. 38-51. EDN: REOFAT

23. Nagashima, A. A Comparison of Japanese and U.S. Attitudes toward Foreign Products / A. Nagashima // Journal of Marketing. - 1970. - № 34(1). - P. 68-74.

24. Cucculelli, M. Family succession and firm perfomance: Evidence from Italian family firms / M. Cucculelli, G. Micucci // Journal of Corporate Finance. - 2008. - Vol. 14, iss. 1. - P. 17-31.

25. Kayo E. Capital Structure Adjustment in Brazilian Family Firms / E. Kayo, E. Brunaldi, D. Aldrighi // Revista de Administração Contemporânea. - 2018. - Vol. 22. - P. 92-114.

26. Rondi, E. Unlocking innovation potential: A typology of family business innovation postures and the critical role of the family system / E. Rondi, A. De Massis, J. Kotlar // Journal of Family Business Strategy. - 2019. - Vol. 10(4).

27. Satyendra, S. Market orientation and customer satisfaction: Evidence from British machine tool industry / S. Satyendra, R. Ashok // Industrial Marketing Management. - 2004. - Vol. 33, iss. 2. - P. 135-144.

28. The wood from the trees: The use of timber in construction / H.R. Michael [et al.] // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2017. - Vol. 68, part 1. - P. 333-359.

29. Woodard, A.C. 7 - Sustainability of timber and wood in construction / A.C. Woodard, H.R. Milner // Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering, Sustainability of Construction Materials (Second Edition). - Woodhead Publishing, 2016. - P. 129-157.

30. Marinova. V. Trends in Packaging Sector / V. Marinova // Izvestia Journal of the Union of Scientists. - 2021. - Vol. 10(1). - P. 3-13.

31. Oliveira, A.S.B. Market and sustainability of food packaging: a review / A.S.B. Oliveira, N.R. de Melo // Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos. - 2019. - P. 1-10.

32. Behrendt, T. Development of an energy consumption monitoring procedure for machine tools / T. Behrendt, A. Zein, S. Min // CIRP Annals. - 2012. - Vol. 61, iss. 1. - P. 43-46.

33. Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends / R.C. Thompson, C.J. Moore, F.S. vom Saal, S.H. Swan // Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences. - 2009. - Vol. 364(1526) - P. 2153-2166.

34. Karel, F.M. Sustainable Consumption and Production of Plastics? Technological Forecasting and Social Change / F.M. Karel. - 1998. - Vol, 58, iss. 1-2. - P. 105-124.

35. Identification and Waste Reduction on Rubber Industry / K. Syahputri, R. Sari, I. Rizkya, I. Siregar // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2017.

36. Rubber waste management: A review on methods, mechanism, and prospects / C. Harika, W.Y. Li, R. Suganti, L. Zee-Wei // Polymer Degradation and Stability. - 2021. - Vol. 194. - P. 109761.

37. Murat, Y. Natural stone waste generation from the perspective of natural stone processing plants: An industrial-scale case study in the province of Bilecik / Y. Murat // Journal of Cleaner Production. - 2020. - Vol. 276. - P. 123339.

38. Yadav, N. Application of Six Sigma to minimize the defects in glass manufacturing industry: A case study / N. Yadav, K. Mathiyazhagan, K. Kumar // Journal of Advances in Management Research. - 2019. - Vol. 16, no. 4. - P. 594-624.

39. Wengel, J. Machine Tools: The remaking of a traditional sectoral innovation system /j. Wengel, P. Shapira // Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe. - Cambridge University Press, 2004. - P. 243-286.

40. Акимочкин, А.А. Современные тенденции и перспективы развития станкостроения России / А.А. Акимочкин, Т.Г. Рыжакина // ундаментальные исследования, 2014. - № 9-1. - С. 128-133.

41. Демкина, О.В. О развитии отечественного станкостроения в условиях экономического кризиса и санкций / О.В. Демкина, Т.И. Юрченко // Вестник университета. - 2016. - № 12. - С. 12-16. EDN: XHNICL

42. Состояние и перспективы развития отечественного станкостроения / А.А. Кутин, В.П. Вороненко, В.А. Долгов [и др.] // Наука сегодня: вызовы и перспективы: материалы всерос. науч.-практ. конф. - Вологда: Маркер, 2017. - С. 13-15. EDN: ZVRYYY

43. Голов, Р.С. Станкостроение в России: состояние и основные тенденции развития / Р.С. Голов, Л.А. Костыгова // СТИН. - 2022. - № 2. - С. 7-9. EDN: YSXGAG

44. Одегов, Ю.Г. Анализ состояния и перспективы инновационно-технологического развития российского станкостроения / Ю.Г. Одегов, А.П. Гарнов, Е.В. Логинова // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. - 2018. - Т. 7, № 3. - С. 21-26. EDN: UJITPO

45. Грибков, А.А. Развитие зарубежного и российского станкостроения / А.А. Грибков, С.Н. Григорьев, Д.В. Захарченко // Вестник МГТУ “Станкин”. - 2012. - № 1(18). - С. 8-11. EDN: OYWMBV

46. Кузнецова, Г.В. Импортозамещение: предварительные результаты политики за пять лет / Г.В. Кузнецова, Л.И. Цедилин // Российский внешнеэкономический вестник. - 2019. - № 10. - С. 7-25. EDN: LWXXUA

47. Гамидуллаев, С.Н. Постановка задач развития высокотехнологичных отраслей в стратегических документах и проблемы их реализации в экономической политике (Часть 1) / С.Н. Гамидуллаев, С.П. Удовенко // Проблемы современной экономики. - 2022. - № 2(82). - С. 66-70.

48. Глухих, П.Л. Исследование предикторов серийного предпринимательского поведения в условиях дефицита технологических бизнесов / П.Л. Глухих // Развитие территориальных социально-экономических систем. Вопросы теории и практики: сб. науч. ст. / под общ. ред. Ю.Г. Лавриковой; Ин-т экон. УрО РАН. - Екатеринбург, 2022. - С. 214-218. EDN: ABDGZH

49. Liang-Chih, C. Learning through informal local and global linkages: The case of Taiwan’s machine tool industry / C. Liang-Chih // Research Policy. - 2009. - Vol. 38, iss. 3. - P. 527-535.

50. Аганбегян, А.Г. Новая модель экономического роста России / А.Г. Аганбегян // Управленческое консультирование. - 2016. - № 1(85). - С. 31-46. EDN: VOSSPD

51. Масютин, С.А. Реиндустриализация экономики как основа промышленной политики России / С.А. Масютин, А.Г. Животовская // Экономика промышленности. - 2019. - Т. 12, № 4. - С. 416-425. EDN: KLLLCM

52. Симачев, Ю. Импортозависимость и импортозамещение в российской обрабатывающей промышленности: взгляд бизнеса / Ю. Симачев, М. Кузык, Н. Зудин // Форсайт. - 2016. - Т. 10, № 4. - С. 25-45. EDN: XCTAEV

53. Аракелова, И.В. Как “приручить” клиента / И.В. Аракелова, И.М. Кублин // Маркетинг в России и за рубежом. - 2018. - № 1. - С. 15-23. EDN: VUWUHJ

54. Аренков, И.А. Клиентоориентированный подход к управлению бизнес процессами в цифровой экономике / И.А. Аренков, Ю.В. Крылова, М.К. Ценжарик // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. - 2017. - Т. 10, № 6. - С. 18-30. EDN: YLSPMA

Выпуск

Другие статьи выпуска

Проведен анализ стратегий занятости населения в сфере гостеприимства и туризма. Рассмотрены особенности формирования сферы гостеприимства и туризма в современных условиях развития России вообще и Тюменской области в частности. Определена направленность населения на занятость в данном секторе региона. Выделена специфика формирования и реализации стратегий занятости в изучаемой сфере. Подчеркивается значимость развития сферы гостеприимства и туризма в экономике Тюменской области, которая обосновывается экономическими выгодами, задачами популяризации богатейшего культурного, природного, оздоровительного и туристического потенциала, и дополнительной возможностью для бизнеса и создания рабочих мест. Обосновано понимание термина «стратегии занятости населения» как направление обеспечения стабильности трудовой деятельности, полной реализации трудового потенциала и возможности профессионального и личностного роста, формируемые личностью с учетом изменчивости конъюнктуры рынка труда. Определено, что стратегии занятости обусловливаются объективными и субъективными обстоятельствами, способствующими развитию их разновекторности. На основании проведенного опроса среди молодежи и безработного населения области уточнена их векторность, заключающаяся в наличии нескольких моделей: основанной на отказе от трудореализации в отрасли и переквалификации на другой сектор экономики региона из-за отсутствия перспектив хорошего трудоустройства и интереса к работе в сфере гостеприимства, недостаточности понимания специфики работы в данной отрасли, сезонностью деятельности и нестабильностью в оплате труда или на согласии, включающем непосредственную занятость в рассматриваемом секторе экономики региона через наемный труд или предпринимательство, временную занятость или занятость в нестандартных формах. Был сделан вывод о том, что трудореализация в сфере гостеприимства и туризма области зависит не столько от наличия трудовых ресурсов, сколько от направленности стратегии занятости.

Бедность - одна из актуальных проблем современного мира, которая и по сей день остается малоизученной. Являясь главным фактором дифференциации общества, это явление приобрело особую значимость как в сознании отдельных индивидов и групп, так и в тех условиях социальной жизни, в которых находятся обездоленные. Целью настоящего исследования является рассмотрение основных научно-теоретических подходов к определению сущности понятия бедности, таких как абсолютный, относительный, субъективный и депривационный. Определено, что данные концепции являются ограниченными в своих представлениях и не в полной мере отражают состояние бедности. Научная новизна работы заключается в духовно-нравственном взгляде на обнищание человека с точки зрения добровольного принятия данного состояния. Предметом исследования выступает проблема бедности, а объектом - человек. Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам неравенства и бедности населения, включающие в себя книги, монографии, а также научные публикации в периодических изданиях. В ходе работы были использованы общенаучные методы, в числе которых анализ и синтез, дедукция и индукция, наблюдение, метод исторического обобщения и сравнения, а также описательный подход. Информационно-аналитическую базу исследования составили данные официальной статистики, а также результаты социологических исследований (опросов). В качестве вывода стоит отметить, что данная работа может быть адресована широкому кругу читателей, как молодым ученым, так и специалистам в области решения существующей проблемы бедности.

Дана характеристика трудовых ресурсов северных регионов России, территория которых полностью или частично относящихся к регионам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. В последние годы наблюдается отток населения, а вместе с тем и рабочей силы из северных регионов России. В связи с этим появляется необходимость в анализе трудовых ресурсов. Целью настоящего исследования является анализ особенностей занятости по отраслям, а также определение региональной специфики качественных характеристик занятости. Методами исследования стали синтез, сравнение, обобщение, факторный и статистический анализ. Объектом исследования является региональная и отраслевая структуры занятости населения, как характеристики уровня экономического развития и области государственного регулирования, а также динамика качественных характеристик численности трудовых ресурсов (пол, возраст, уровень образования). Полученные результаты исследования о структуре занятости в северных регионах показывают, что наблюдается снижение общей численности трудовых ресурсов, а также их качественных характеристик. Установлено, что отраслевая занятость испытывает влияние производственной специализации северных регионов, что необходимо учитывать в социально-экономической политике. Трансформационные процессы в занятости могут стать важнейшими драйверами повышения или снижения производительности труда в регионах и, как следствие, обеспечить необходимое качество экономического роста. Поэтому практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут оказаться востребованными при мониторинге хода выполнения стратегий и программ регионального развития. Перспективность дальнейших исследований определяется более глубоким анализом отраслевой занятости на уровне муниципалитетов северных регионов страны.

Представлена характеристика особенностей управления рисками проекта в условиях неопределенности. Определены усилившиеся в настоящее время проблемы экономики, что оказывает сдерживающее воздействие на устойчивость предпринимательского сектора и деятельность его субъектов. Обозначены сдерживающие факторы при разработке и реализации проектов по причине повышенных рисков, что требует выбора оптимальной методики реализации проектных решений. Важность реализации в процессе управления организацией практики проектного управления не вызывает сомнений, поскольку инвестиционные вложения дают возможность повышения инвестиционной привлекательности и, как следствие, стимулируют к развитию предпринимательской деятельности, расширению мощностей, обновлению и модернизации оборудования и т. д. Подчеркивается значимость адекватного управления рисками в проектах, особенно в условиях экономической неопределенности, которая усиливает важность выбора правильной методики для реализации проектных задач. Обоснована необходимость применения эффективных подходов к управлению рисками, что может способствовать повышению устойчивости и развитию предпринимательской деятельности, а также оптимизации инвестиционных процессов в условиях повышенной неопределенности. Выделена важность интеграции методов управления рисками в стратегическое планирование и управление проектами, особенно в сложившейся экономической ситуации. Применение систематического подхода к оценке и управлению рисками не только укрепляет позиции предприятий на рынке, но и способствует их долгосрочному развитию и конкурентоспособности. Предложены конкретные рекомендации по улучшению процессов управления рисками, что является критически важным для успешной реализации проектов и достижения стратегических целей организации в условиях неопределенности.

Исследованы данные о состоянии фармацевтического рынка Удмуртской Республики. Авторами изучены демографические показатели в динамике. На основании официальных данных приведены цифры о соотношении показателей рождаемости и смертности в регионе. Сформулирован вывод о высоком уровне смертности, представлены основные причины. В исследовании отражены данные о динамике и последствиях для изменения хронических заболеваний пандемии COVID-19. Авторами отмечено, что состояние здоровья, диагностика, лечение неразрывно связаны с уровнем развития фармацевтического рынка. На основе изучения аналитических данных установлено, что несмотря на увеличение емкости фармацевтического рынка Удмуртской Республики, в натуральном выражении появилась тенденция к снижению, так как вырос спрос на импортные препараты, не имеющие отечественных аналогов. В результате изучения источников отмечено, что в стране сохраняется актуальность проблемы доступности качественных лекарственных препаратов. На основе изучения открытых исследований представлен вывод о постепенном увеличении доли отечественной продукции на фармацевтических рынках. Проанализированы количественные показатели государственных и частных аптечных организаций, получен вывод о преобладании негосударственной формы собственности. Особенное внимание в работе авторы акцентируют на том факте, что фармацевтический рынок Удмуртской Республики не богат отечественными предприятиями - производителями лекарственных препаратов. При этом отмечается преобладание негосударственных организаций в данном сегменте. Сформулировано авторское мнение о том, что одним из действенных инструментов развития регионального фармацевтического рынка республики может стать формирование территориально-производственных кластеров. В заключение определены потенциально возможные элементы кластера (базовые производственные мощности, виды препаратов, основные организации).

Необходимость обеспечения устойчивости и конкурентоспособности отечественного производства в условиях санкционного давления подчеркивает значимость привлечения инвестиций как средств стимулирования роста и развития экономики. Обрабатывающая промышленность играет ключевую роль в экономическом развитии многих стран. В условиях глобальных перемен и изменений в экономической политике изучение обрабатывающей промышленности представляет интерес для принятия эффективных стратегий развития и привлечения инвестиций. Выделение факторов инвестиционной привлекательности этой отрасли и их измерения позволит разработать меры по повышению конкурентоспособности и устойчивости отрасли в современном мире. В связи с этим изучение факторов инвестиционной привлекательности отраслей на примере обрабатывающей промышленности становится крайне важным вопросом для изучения. При этом в исследовании предлагается рассматривать отрасль в регионе, ввиду того, что, анализируя именно инвестиционную привлекательность отрасли в контексте конкретного региона, можно выявить синергию между ресурсами региона и потребностями отрасли. Исследование посвящено систематизации факторов инвестиционной привлекательности обрабатывающей промышленности в регионах. В работе рассматриваются основные факторы, влияющие на привлекательность отрасли для инвесторов, такие как инфраструктурный, экономический, производственный, инновационный, трудовой и экологический. Цель исследования - выявление ключевых факторов, показателей, их измеряющих, и определение влияния факторов на инвестиционную привлекательность обрабатывающей промышленности в субъектах РФ. Также в исследовании предложена теоретическая модель оценки инвестиционной привлекательности отрасли в регионе, на основании которой будут выбраны значимые факторы ИП обрабатывающей промышленности в регионах с целью разработки авторского индекса. Полученные результаты могут послужить основой для разработки методики оценки инвестиционной привлекательности обрабатывающей промышленности и видов экономической деятельности, относящихся к данной отрасли, а также разработке эффективных стратегий привлечения инвесторов и стимулирования развития отрасли.

Представлено исследование применения коэффициентного подхода в оценке эффективности производственных процессов с особым акцентом на реинжиниринг бизнес-процессов. Описываются ключевые метрики оценки производственных процессов организации, включая коэффициент эффективности потока производства. Рассматривается фундаментальная разница между результативностью и эффективностью, а также между эффективностью и экономической эффективностью, что помогает понять суть рассматриваемых понятий. Проведен анализ различных подходов к реинжинирингу бизнес-процессов, выделяя два основных метода: систематический и радикальный. В контексте этого исследования особое внимание уделяется коэффициенту эффективности потока, который рассматривается как ключевой инструмент оценки производственной деятельности. Представлены различные подходы к расчету коэффициента эффективности потока производства, с акцентом на их применение в производственной и ИТ-отраслях. Обсуждаются преимущества и ограничения каждого из подходов, а также практическая значимость получаемых результатов для проведения оценочных работ касательно эффективности производственных процессов.

В условиях стремительно развивающегося страхового рынка успешное развитие страховой компании напрямую зависит от правильно сформулированной стратегии. Разработка целесообразной и эффективной стратегии является ключом к успеху любой организации, включая страховые компании. Успешная стратегия имеет высокую значимость для роста и устойчивости компании. Стратегия должна быть сформулирована на разных уровнях. Актуальность темы исследования обусловливается определением и пониманием стратегического управления на сегодняшний день. В настоящее время стратегическое управление - это ключевая основа в осуществлении управления организацией, которая способствует устойчивому обеспечению финансового развития компании, росту конкурентоспособности производимого продукта и оказываемых услуг. Предметом данного исследования являются стратегические аспекты развития страховых компаний в России. Цель исследования - разработка рекомендаций по улучшению стратегического развития для компании САО «РЕСО-Гарантия», опирается на осуществленный стратегический анализ в разрезе внутренней и внешней макро- и микросреды, а также принимает во внимание отличительные черты текущей ситуации компании. Таким образом, на основе ранее поставленной цели в работе решаются такие задачи: 1) определение содержания и уровня формирования стратегии развития; 2) обозначение методов стратегического анализа страховой компании; 3) анализ характеристик страхового рынка и организации САО «РЕСО-Гарантия»; 4) предложение и рекомендации по стратегическому развитию САО «РЕСО-Гарантия», а также отрасли страхования в России и мире. В работе используются следующие методы исследования: метод синтеза и анализа, табличный метод представления и обработки информации и метод аналогий. В ходе работы проведен стратегический анализ деятельности компании в рамках макро- и микросреды. Определены конкурентные позиции компании, даны характеристики отрасли, ближайшего окружения, а также определены основные конкуренты. Полученные результаты обобщены в рамках ситуационного подхода к управлению с использованием матрицы. Проведенный анализ выявил проблемы компании и наметил пути их устранения. Сформированный комплекс мер по реализации предложенных стратегий, основанный на усилении маркетинговой функции организации. Комплекс мероприятий включает в себя создание системы продаж и создание программы продвижения страховых продуктов.

Рассмотрены причины роста актуальности корпоративного карьерного консультирования, среди которых: стремительные изменения рынка труда, достижение трудового возраста новых поколений, имеющих новые потребности, быстрый темп изменения профессий, необходимость работодателей удерживать персонал. Выявлены основные цели консультирования сотрудников в организации, перечислены факторы, на которые внедрение практики корпоративного карьерного консультирования оказывает положительное влияние: текучесть, вовлеченность, микроклимат в компании, выгорание сотрудников, отношения между персоналом и руководителями и т. д. Корпоративное карьерное консультирование - процесс, позволяющий организации помочь своим сотрудникам выявить их сильные стороны, определить зоны роста, найти ресурсы и возможности для формирования новых векторов карьерного развития, определить профессиональные интересы и склонности. Это позволяет компании определить текущие потребности сотрудников, сопоставить их с возможностями организации и сформировать наиболее выгодные для обеих сторон карьерные треки, позволяющие удержать сотрудников в организации, усилить их приверженность к компании, снизить риски выгорания. Также корпоративное карьерное консультирование рассмотрено как часть системы well-being, направленной на создание условий для благополучия сотрудников. Система well-being также является трендом современного рынка труда. Рассмотрены примеры компаний, уже внедривших карьерное консультирование в свою работу, указаны задачи, стоящие перед компаниями, ход внедрения практики и полученный по итогам эффект. Разработан алгоритм, определяющий ключевые направления деятельности организации, желающей внедрить данную практику в свою деятельность. Выявлены факторы, без которых внедрить данную практику в работу будет сложнее.

Вопросы совершенствования методических аспектов системы бюджетирования и финансового планирования значимы в теории и практике учетно-аналитической системы хозяйствующего субъекта. О достаточной степени разработки проблемы методического обеспечения бюджетирования можно судить по количеству научных работ в данной сфере. Однако особого внимания требует вопрос организационной составляющей в части внедрения и последующего применения методов финансового планирования на предприятиях. В условиях устойчивого развития предприятия необходимо использовать все доступные способы по повышению эффективности и оптимизации рабочих процессов, достижению поставленной цели способствует правильный выбор метода бюджетирования. Цель работы заключается в выборе необходимого сочетания методов бюджетирования учитывая их характеристики. К задачам работы относится поиск основных методов и видов бюджетирования с последовательным выявлением их сильных и слабых сторон. Объект исследования - система бюджетирования. Предметом исследования являются возможные виды и методы бюджетирования. В рамках обозначенной цели с учетом достоинств централизованного и децентрализованного бюджетирования авторами построена модель формирования бюджета на предприятии. Также уточнены и систематизированы актуальные виды и методы бюджетирования, обобщена и структурирована информация по их характеристикам. Сделан вывод о том, что выбор метода бюджетирования должен быть основан на конкретных потребностях и целях предприятия, а также на его способности эффективно использовать выбранный метод. Результаты исследования авторов могут представлять интерес для практикующих специалистов, так как положительно влияют на процесс принятия управленческих решений на производственных предприятиях в условиях неопределенности бизнес-среды.

Актуальность экоинноваций в энергетической отрасли представляют собой новаторские подходы, технологии и решения, которые направлены на снижение негативного воздействия производства, добычи, транспортировки и потребления энергии на окружающую среду. Они включают в себя широкий спектр мер, таких как увеличение энергоэффективности, внедрение возобновляемых источников энергии, разработка технологий захвата и хранения углерода, снижение выбросов вредных веществ. Цель исследования состояла в том, чтобы изучить роль экоинноваций в продвижении энергетических брендов в условиях реализации концепции устойчивого развития. Они позволяют компаниям создавать и продвигать более экологически чистые и эффективные энергетические продукты и услуги, что соответствует растущему спросу рынка. Задачи исследования состояли в том, чтобы доказать ряд гипотез касательно того, что экоинновации способствуют улучшению имиджа бренда, позволяя компаниям ассоциировать свои товары и услуги с заботой об окружающей среде и устойчивым развитием. Кроме того, экоинновации могут способствовать снижению затрат на энергию и ресурсы, что приводит к повышению экономической эффективности компании, делая их более конкурентоспособными на рынке и способствуя их устойчивому развитию. Методология исследования строится на использовании методов эмпирического, статистического и сравнительного анализа. Результаты доказали, что экоинновации выступают двигателем продвижения энергетических брендов, создавая ценность для потребителей, общества и окружающей среды, а также играя ключевую роль в решении проблем изменения климата, снижении выбросов парниковых газов, уменьшении зависимости от нефти и газа, а также в обеспечении устойчивого и экологически безопасного энергетического развития.

Рассмотрены аспекты формирования и развития сложных организационных структур. В экономике наблюдаются одновременно интеграция и кооперация, а организационные структуры стали более гибкими и подвижными. Обосновано, что влияние информационных и коммуникационных процессов обусловливает широкое распространение и внедрение в хозяйственную практику аутсорсинга, фрилансерства и десуверенизации. Такие тренды быстро происходящих изменений рыночной среды приводят к формированию различных сложных организационных структур (холдинги, финансово-промышленные группы, концерны), позволяющих формировать уникальные факторы конкурентоспособности на уровне мезоуровня экономики страны. Выделены базовые мотивы и принципы функционирования кооперационно-интеграционных структур как типовые условия формирования (КИС): финансово-экономические, регулирующие отношения в сфере финансов, налогов, учета и контроля; производственно-технологические мотивы, направленные на создание продукта с высокими технологическими переделами, которые учитывают единые производственные и технологические связи; организационно-правовые мотивы: согласованность действий внутри КИС, синергия системы, способы защиты от возможных недружественных поглощений и слияний кооперативно-интегрированной системы. Сформулированы новые вызовы функционала КИС на основе экосистемного подхода. Инновационные вызовы обусловлены ростом влияния НИОКР, экосистемой инвестиций, развитием современных сетевых форматов бизнес-процессов: финтех, аутсорсинг, краудсорсинг, инсорсинг, косорсинг. Цифровые и информационные вызовы реализуются достаточно быстрыми темпами цифровизации, через внедрение цифровых платформ и сетевого взаимодействия на основе IT-инфраструктуры всех участников системы, входящих в КИС. Трансформационные вызовы сопровождаются сложностью и многоуровненностью, а также учитывают трансформацию и адаптацию КИС в условиях, когда процессы интеграции и кооперации сближаются. Отдельно обосновано влияние процессов, не поддающихся методам четкой логики. Экономика на мезо- (интеграционном) уровне должна обеспечивать выпуск технологичной продукции с учетом влияния синергетического эффекта, формирования оптимальной организационной структуры всех субъектов КИС, возможно, и через внедрение механизмов частно-государственного партнерства. Вопросы переосмысления значение кооперации и интеграции как на внутриотраслевом уровне, так на внешнеотраслевом уровне требуют дополнительного исследования.

Рассмотрена динамика развития основных составляющих производственного потенциала Республики Бурятия и регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов с низким уровнем социально-экономического развития. На основе анализа основных компонентов (основных фондов, инвестиций в основной капитал и пр.) дана сравнительная оценка производственного потенциала выделенных регионов и представлены рейтинговые позиции в разрезе субъектов Сибирского и Дальневосточного округов. В ходе анализа выделены применяемые механизмы наращивания производственного потенциала Республики Бурятия и показаны особенности его развития. По результатам сравнительной оценки выявлен в целом не высокий уровень развития промышленного потенциала депрессивных регионов. В ходе анализа отмечено неравномерное развитие основных составляющих промышленного потенциала исследуемых регионов. Складывающаяся ситуация обусловлена прежде всего сложившейся в регионах отраслевой структурой экономики и низким уровнем обеспеченности основными фондами на фоне высокой степени их износа, что отражается на снижении эффективности фондоотдачи и отсутствии собственных инвестиционных возможностей для их обновления. В свою очередь низкая норма накопления инвестиций в валовом региональном продукте на фоне слаборазвитой инновационной сферы производства обусловливает необходимость активизации усилий регионов по привлечению инвестиций путем выделения наиболее ключевых и узких векторов экономики для реализации предлагаемых на сегодня разнообразных способов и механизмов поддержки развития. В целом результаты исследования производственного потенциала регионов со слабым уровнем экономики позволяют определить состояния и способы его усиления с целью роста объемов производства промышленности с учетом региональных преимуществ и негативных факторов его развития.

Общепризнано, что экологические проблемы являются ограничителями социально-экономического развития территорий, в том числе на региональном уровне, а усиление влияния экологической составляющей на качество жизни в регионе обусловливает необходимость ее оценки в региональном развитии. К одному из глобальных вызовов российской экономики относится необходимость перехода от техногенного типа регионального развития к сбалансированному эколого-экономическому развитию региональных систем, что обусловлено общемировыми проблемами экономического развития: существующая модель экономического роста обусловила возникновение таких рисков, как истощение ископаемых ресурсов, усиление негативной техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду, утрата биоразнообразия и коллапс экосистем. Задачами исследования являются систематизация методологических и методических подходов к оценке динамики региональной эколого-экономической системы, формулировка авторской трактовки эколого-экономической системы региона как базиса сбалансированного регионального развития и разработка ее концептуальной модели, что отражает новизну данного исследования…

Преимущества и возможности, которые открывает цифровой мир, не избавляют промышленные предприятия от проблем, требующих научно-практического обоснования и поиска управленческих решений. Такими проблемами на стратегическом уровне являются изменение индустриальной бизнес-модели, переход на новые методы работы на фоне ускоренного развития цифровых технологий, последующая реализация дорожной карты развития предприятия при переходе на цифровую трансформацию. В этой связи управление современной производственно-экономической системой на основе цифровой трансформации процессов предприятия требует создания наиболее адаптированных цифровых бизнес-моделей, функциональных ролей менеджеров к текущим быстроменяющимся условиям и будущего столкновения производственно-экономической системы с неопределенностью. Необходимо эффективное сочетание институциональных функций менеджеров, которые зарекомендовали себя ранее в условиях различного рода перемен, и внедрение дополнительных надстроек в управленческих функционально-ролевых характеристиках для качественного организационного проектирования и компетентного управления современным инновационным развитым предприятием. Это позволит адаптировать организационные структуры к столкновениям различного рода отрицательных факторов внешнего влияния на работу предприятия в настоящем времени и в будущем, формируя эффективное функционирование организационной структуры в периоды неопределенности и непредсказуемости в социально-экономическом контуре. Цифровая трансформация способна повысить устойчивость, конкурентоспособность предприятия и эффективно встроить концепции с использованием цифрового инструментария в общий контекст управления предприятием авиационного двигателестроения. С целью решения научно-прикладной задачи автором разработана и предложена концептуальная схема управления цифровой трансформацией, которая прошла апробацию на предприятии АО «Пермский завод «Машиностроитель». Концептуальная модель управления предприятием на основе цифровой трансформации включает расширенный управленческий инструментарий при разработке и внедрении инновационных интегрированных цифровых решений; позволяет эффективно адаптироваться к новым современным условиям, реализуя проекты цифровой трансформации при освоении новой продукции, переключении на другой вид деятельности, достижении синергетического эффекта. В качестве прикладного аспекта в работе представлен практический пример реализации проекта цифровой трансформации АО «Пермский завод «Машиностроитель».

Представлено исследование сравнительных характеристик энергоэффективности потребления ТЭР в странах мира, а также научно обосновано использование альтернативного замещения первичных и вторичных ТЭР в качестве одного из ключевых направлений современной политики повышения эффективности глобального энергопотребления. Проведено исследование структуры выработки электрической энергии в мировых континентах по видам первичного топлива, а также динамики изменения электрической емкости страновых ВВП (по ППС) в странах мира за период 1985-2021 гг., которая отражает существенное различие состава первичных ТЭР, потребляемых для производства электроэнергии странами мира. Показано постепенное снижение уровня энергетической эффективности потребления электроэнергий в мировых континентах и странах. Построена карта энергетической емкости и электрической емкости страновых ВВП (по ППС), отражающая, во-первых, существенный разброс стран мира по уровню энергетической эффективности потребления как электрической энергии, так и общих ТЭР, во-вторых, влияние показателей электрической емкости страновых ВВП (по ППС), так как в доле потребления топливно-энергетических ресурсов каждой страны мира значительная часть ТЭР расходуется на производство именно электрической энергии. Построенная карта выбросов СО2 к ВВП (по ППС) к энергетической емкости страновых ВВП (по ППС) в мире также подчеркивает влияние низкого уровня энергетической эффективности стран на показатели вредных выбросов в экологию, что еще раз подчеркивает необходимость повышения уровня энергетической эффективности потребления электрической энергии в ряде стран, в том числе России. Основным результатом исследования является разработанная авторская схема повышения энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов, на основе которой делаются выводы возможности взаимного замещения всех первичных и вторичных ТЭР, на этапе как первичной переработки ТЭР и на этапах конечного их потребления. Ключевым вектором роста энергоэффективности теплоснабжения в экономике РФ является направление взаимного замещения потребляемых первичных и вторичных ресурсов, используемых на выработку теплоэнергии более эффективными, экономичными и экологичными ресурсами, одним из которых является электроэнергия и мощность.

Представлены результаты глубинных интервью с экспертами-трейдерами, специализирующимися на спекулятивной биржевой торговле. Интервью были проведены сотрудниками ННГУ им. Н. И. Лобачевского осенью-зимой 2023 г. В качестве экспертов выступили полупрофессиональные участники фондового рынка, с опытом работы на российских и иностранных биржевых площадках от 5 лет. В онлайн-опросе приняли участие 9 мужчин и 1 женщина, в возрасте от 35 до 55 лет, представляющие ряд городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Н. Новгород, Астрахань, Саранск, Иркутск). Каждый эксперт практикует определенный стиль (персональную стратегию) торговли на фондовом рынке. В ходе интервью, помимо прочего, обсуждались вопросы, связанные с траекториями личностного и профессионального развития представителей сообщества российских трейдеров-спекулянтов. Эксперты рассказывали о том, какими были их первые шаги в трейдинге, характеризовали этапы профессионального роста в различные периоды времени. Социологов интересовали экономические и неэкономические мотивы прихода участников опроса на фондовый рынок, влияние образования и основной профессии на успешность игры на бирже. Трейдеры высказали мнения о том, чем обусловлен выбор формата, стиля торговой деятельности, оценили сложность приобретения первичных знаний и навыков на рынке ценных бумаг. Эксперты оценили также персональную доходность и поделились информацией о соотношении финансовых приобретений и потерь от спекулятивной торговли. Интервьюерам удалось получить представление о специфике опыта и конкурентных преимуществах трейдеров-спекулянтов. Участники опроса высказались и о текущем состоянии отечественного фондового рынка. В целом отношение трейдеров к происходящему можно назвать критическим, а их экономическое поведение - адаптивным.

Проведен анализ теоретических подходов, рассматривающих потенциал лидерства в системе управленческих отношений. Обоснована необходимость применения социологического опроса в качестве основного методологического инструментария для определения внутриколлективных процессов проявления потенциала управленческого лидерства в воинских подразделениях. Доказывается, что для своевременного выявления и диагностирования формальных и неформальных управленческих лидеров, а также определения лидерского управленческого потенциала у членов воинского коллектива необходимо применение универсальных критериев, основанных на атракции и репульсии. При применении референтометрии было важно выделение доминирующей лидерской группы в коллективе, к которой тяготеет военнослужащий, определить систему преобладающих разделяемых управленческих норм, принципов, ценностей военнослужащих. Проведен анализ данных полученных социологическим опросом, где респондентами выступили курсанты Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Саратов, 2023 г. Опрошено 305 курсантов, охват респондентов проведен на всех курсах обучения. В результате анализа уточнена сущность потенциала управленческого лидерства военнослужащих как формы военного профессионального потенциала, который включает в себя не только военно-профессиональные знания, умения, навыки, но и способность влиять на людей, эффективно управлять ими, принимать решения в сложных ситуациях и быть примером для подражания подчиненных. Доказано, что потенциал управленческого лидерства как процесс представляет собой практику реализации лидерских способностей, где осуществляется их применение военнослужащими в повседневной профессиональной и бытовой деятельности. Процесс реализации потенциала управленческого лидерства способствует занятию военнослужащим более высокого карьерного положения, его продвижению по специфичной системе подчинения воинского коллектива.

Представлены результаты исследования, посвященные одному из направлений работы с семьей - социальному сопровождению. Проведена социологическая оценка современного состояния данной деятельности, а также анализ проблем семьи, которые могут быть решены посредством социального сопровождения. Рассмотрено содержание ключевого понятия «социальное сопровождение семьи» с позиций системного, структурно-функционального подходов, сетевой теории и теории социальной адаптации. В результате предпринята попытка определить сущность категории «социальное сопровождение семьи». Кроме того, в статье представлены результаты пилотажного эмпирического исследования, проведенного в Пермском крае. С помощью анкетного опроса социальных участковых собраны данные о состоянии практики социального сопровождения семьи. В результате анализа результатов опроса выявлены особенности в работе с различными типами семей, основные трудности в осуществлении мероприятий по социальному сопровождению, принципы организации. В качестве выводов приведены данные, полученные в ходе теоретического и эмпирического анализа социального сопровождения семьи, которое в российской практике представлено в различных моделях (институциональная, территориальная, смешанная). Уточнены субъекты социального сопровождения семьи в процессе своей деятельности, занимающие координирующую позицию в решении проблем клиентов, отмечается их нуждаемость в оснащении информационно-коммуникационными технологиями и создании материально-технических условий. В то же время определено, что социальное сопровождение, будучи формирующейся социальной практикой, является гибким и универсальным механизмом работы с семьей, но не может подменить другие узконаправленные смежные области и профессиональную деятельность специалистов других сфер.

Охарактеризована система управленческой практики организации и обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан школьным питанием. Актуальность заявленной темы обоснована с акцентом на социально-гуманистическую роль школьного питания для развития человеческого капитала. В связи с этим предлагается выделить социальные практики питания, куда относится и школьное, в особый вид экономической деятельности, в основе которого, с одной стороны, лежит невысокий коммерческий интерес основных игроков, а с другой - серьезные возможности для развития региональных экономик при поддержке государства. Выявлено, что основу системы управления школьным питанием составляют три важных процесса: планирование, реализация и контроль. Заключительным этапом управленческого процесса является корректировка. На этапе планирования, в соответствии с требованиями законодательства, органы исполнительной власти в лице министерств и ведомств осуществляют разработку и утверждение вариантов республиканских школьных меню, в том числе специализированных. К реализации плана приступают непосредственно образовательные организации. Этот этап условно делится на производство, за которое отвечают общеобразовательные организации и комбинаты питания, и потребление, участниками которого являются школьники и их родители. Реализация школьного питания тесно связана с системой контроля данного процесса. В Республике Башкортостан оценка организации и качества питания представлена в форме государственного и общественного контроля. Государственный контроль заключается в проверке санитарных условий и соответствия качества пищи установленным нормам. Общественный осуществляют Общественный совет при Министерстве образования и науки РБ, куда входят представители педагогического сообщества, специалисты в области развития образования, а также бракеражные комиссии, состоящие из родителей школьников. Анализ системы школьного питания на этапах планирования, реализации и контроля позволяет выявить необходимость корректировки на всех этих этапах для совершенствования механизма управления данным процессом.

Представлены результаты авторского сравнительного исследования ряда социальных, экономических, медицинских и других показателей регионов Российской Федерации, в которых доля детей с инвалидностью в общем числе детей является наименьшей по стране (к таким регионам отнесены Пермский, Приморский края, Ленинградская, Саратовская, Ярославская области, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Авторы предпринимают попытку выделить совпадающие показатели, которые могут оказывать влияние на низкий уровень детской инвалидности в регионе. Определение общих показателей необходимо для проверки гипотезы о том, что они могут являться факторами снижения уровня детской инвалидности и в других регионах Российской Федерации. Воздействие на выявленные показатели будет способствовать сокращению уровня инвалидизации и численности детей с инвалидностью в стране. Выводы авторов показывают наличие некоторых общих показателей, отличающихся от средних значений по Российской Федерации. К ним авторы относят демографические (уровень разводимости), медицинские (уровень общей заболеваемости и заболеваемости онкологическими болезнями, уровень младенческой смертности), экономические (доля расходов в региональном бюджете на здравоохранение), а также экологические (статус региона) показатели. В то же время уровень детской инвалидизации не связан с размером региона, его экономическим развитием и численностью его населения, а также с заключением браков, уровнем рождаемости и смертности в регионе. Важным выводом является заключение об отсутствии связи с распространенностью психических заболеваний, алкоголизацией, ЗОЖ и продолжительностью жизни в регионе. Авторы также подвергают сомнению одну из наиболее вероятных гипотез о том, что регионы с низкой инвалидизацией имеют более высокие расходы на социальную политику и устанавливают большее количество социальных выплат. Полученные авторами результаты обусловливают необходимость масштабных сравнительных исследований совокупности показателей экономики и сфер здравоохранения регионов Российской Федерации с разным уровнем детской инвалидизации.

Исследуются социальные и культурные условия интеграции проектного подхода в университетский образовательный и научно-исследовательский процесс. Выводы авторов опираются на результаты проведенного социологического исследования методом сплошного анкетного online опроса студентов 1-4 курсов Уфимского университета науки и технологий, принимающих участие в инновационных проектах. Задачами исследования выступают: выявление отношения студентов к выделенным ключевым факторам успешности инновационных проектов и их готовности учитывать эти факторы в своей будущей проектной деятельности; определение влияния профессионально-трудовой ориентации студентов на отношение к ключевым факторам успешного осуществления инновационных проектов; обоснование и разработка средств и форм развития культуры взаимодействия участников студенческой проектной деятельности в университете. В ходе исследования использовался комплекс индикаторов, описывающих ключевые факторы успешного осуществления инновационных студенческих проектов и измеряющих с помощью шкалы Р. Лайкерта восприятие респондентами этих факторов. Авторы предлагают организовать проектное взаимодействие в следующих направлениях: обеспечение обучения студентов инженерных специальностей основам проектно-управленческой деятельности; получение студентами обязательных навыков командной работы над реальными проектами; ориентация подготовки студентов, в том числе и инженерных специальностей, на развитие личной предпринимательской инициативы; корреляция мер поддержки студенческих инновационных проектов, предоставляемых университетами, с профессионально-трудовой ориентацией студентов. Сделан вывод, что взаимодействие в проектировании имеет духовно-коммуникационную природу, поэтому необходима разработка технологий, средств понимания и взаимопонимания участников, что предполагает подключение культурно-интеллектуального потенциала социума. Указанный подход к проектированию предполагает учет технологии творчества, а также не только рационального, но и морального фактора выбора решений. Проектирование должно включать конструирование оптимального удовлетворения потребностей субъектов преобразовательной деятельности, прогнозирование и оценку последствий управленческих, технических решений при определенном комплексе социальных и культурных условий. Применение коммуникационных средств и форм взаимодействия в студенческой проектной деятельности позволяет формировать компетентного, мотивированного и инициативного конструктора, технолога и проектного менеджера в соответствующих профессиональных отраслях.

Проведен анализ современного состояния занятости выпускников системы среднего профессионального образования в Республике Бурятия. Исследованы направления занятости и востребованность выпускников в разрезе специальностей на основе мониторинга занятости выпускников среднего профессионального образования 2022-2023 гг. В результате анализа установлено снижение показателя трудоустройства, который не достиг целевого значения в 2023 г. вследствие значительного роста потенциальной занятости. В качестве основного положительного результата, свидетельствующего о сокращении системных проблем в сфере среднего профессионального образования, выделено уменьшение рисков нетрудоустройства. Автор указывает на сохранение разновекторных тенденций на рынке труда и образовательной сфере. Востребованы выпускники по специальностям «образование» и «сестринское дело», а также специальностям с минимальной долей в структуре выпуска на фоне перепроизводства кадров по специальности «транспорт», являющейся наиболее популярной среди выпускников. Также среди них распространены профессии, связанные с сервисом и туризмом, экономикой и управлением, юриспруденцией и техносферной безопасностью и природопользованием. Полученные результаты могут быть использованы при выявлении возможных рисков и проблем, обусловленных незанятостью молодых специалистов и требующих первоочередного внимания со стороны органов государственной власти, профессиональных образовательных организаций и работодателей, а также необходимы для абитуриентов и их родителей при выборе будущей профессии. В качестве одной из действенных мер снижения безработицы среди молодых специалистов видится дальнейшее расширение практикоориентированного, а также целевого обучения и создания условий, поощряющих предприятия к участию в этой форме подготовки рабочих кадров.

Необходимость поиска способа решения проблем взаимодействия разрозненности вузовских образовательных общностей в сфере научной деятельности актуализировала обращение к теоретическим основаниям изучения взаимодействия вузовских научно-образовательных общностей. Цель работы - создание теоретической рамки исследования взаимодействия вузовских научно-образовательных общностей в университетском научном пространстве для последующего выявления характеристик их ресурсности в научной деятельности. Основной метод - анализ теорий среднего уровня и концепций, раскрывающих характеристики взаимодействия научно-образовательных общностей высшей школы. Основные положения теорий социального действия, обмена, коммуникативного действия, социального конфликта, социального единства, доверия интерпретированы применительно к проблеме взаимодействия вузовских научно-образовательных общностей. На основании положений информационно-сетевых теорий и концепций предложены уточнения понятий «виртуальная общность» и «цифровая общность». Обращается внимание на потенциал акторно-сетевой теории применительно к научному взаимодействию. Изучаются свойства научных социальных сетей. Делается вывод о разнообразии форм и уровней взаимодействия научно-образовательных общностей. Ставится задача анализа факторов, содействующих или препятствующих успешному взаимодействию научно-образовательных общностей в университетском научном пространстве.

Анализируется как настоящее состояние высшего и общего образования в современном российском обществе, так и его перспективы. Его сегодняшнее состояние связано с выходом России из Болонского соглашения, поиском другой системы образования. Чтобы выйти из прежней системы, необходимо ввести новую модель образования, которой еще нет. Переход к другой системе образования связан прежде всего с изменением ее содержания. Это вопрос стратегический, который вышел на первый план. Начался процесс переосмысления подходов к уровневой системе образования, где используется модель смешанного обучения. Идет процесс поиска ценностных приоритетов в образовании, исходя из чего возможна его модернизация, реформирование, обновление, разработка нового стандарта, новой системы образования, с ориентацией на социальное будущее, XXI век, которая должна опираться на научную методологию определения ее эффективности и результативности. Перспективы развития образования будущего следует искать в потребностях, интересах, ценностях, традициях, состоянии производства, материально-технической базе, политической, культурной системе общества, в направленности его развития, где отражаются закономерности и тенденции. Основной закономерностью развития современного российского общества является его переход от индустриального типа цивилизации к постиндустриальному. В основе будущей модели образования должен лежать цивилизационный подход, основные тенденции современного мира, система как объективных, так и субъективных факторов, среди которых определяющая роль принадлежит производству, содержанию труда, культуре постиндустриального общества. Постболонская система образования, включающая в себя единство обучения и воспитания, должна стать носителем культурного кода российского общества, постиндустриального типа цивилизации.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ПНИПУ

- Регион

- Россия, Пермь

- Почтовый адрес

- 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29

- Юр. адрес

- 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29

- ФИО

- ТАШКИНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)

- E-mail адрес

- rector@pstu.ru

- Контактный телефон

- +7 (342) 2198067

- Сайт

- https://pstu.ru