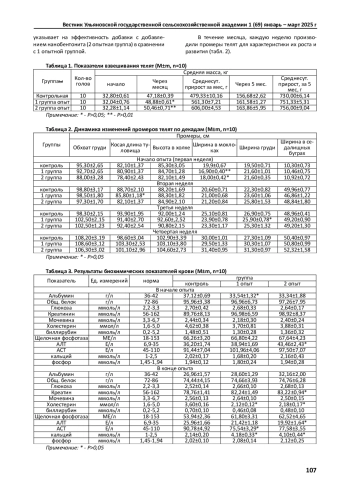

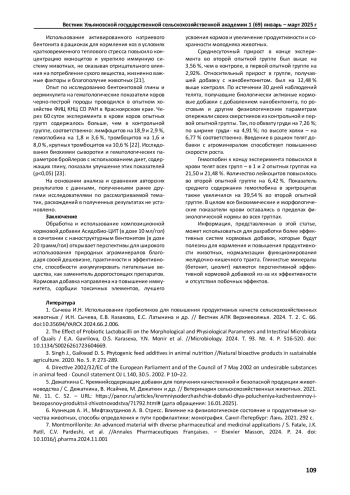

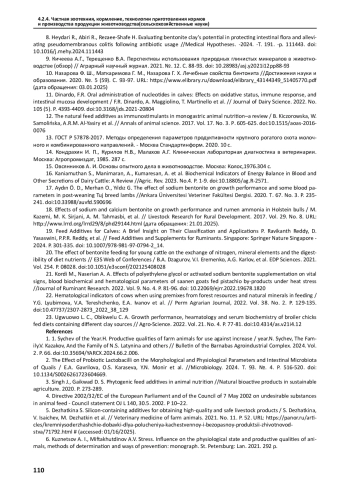

Цель исследования - изучить влияние наноструктурного бентонита на рост, развитие, физиологический статус и биохимические показатели крови телят. Исследование проведено в Республике Татарстан. Объектами исследований были телята черно-пестрой породы, отобранные по принципу аналогов, которые были разделены на 3 группы (контрольная и 2 опытные) по 10 животных в каждой. Животные содержались в одинаковых условиях, и их рационы кормления соответствовали принятым в хозяйстве. Контрольная группа получала основной рацион. Первой опытной группе телят к основному рациону добавляли АсидоБио-ЦИТ- 10 мл/гол. Вторая опытная группа ежедневно получала к основному рациону АсидоБио-ЦИТ -10 мл/гол и нанобентонит в количестве 20 грамм на голову. К первому месяцу эксперимента средняя масса телят в контрольной группе составляла 47,18±0,39 кг, в первой опытной группе 48,88±0,61 кг (Р>0,05), во второй -50,46±0,71 кг (Р>0,01). Относительный прирост в контроле составил 43,84 %, в первой опытной - 52,56 %, во второй опытной группе - 56,32 %, что на 8,72 и 12,48 % больше контроля соответственно. Лучшие показатели по снижению ферментов печени АЛТ также были во 2 опытной группе - на 54,16 % (Р>0,05).

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Животноводство

Сбалансировать рацион животных и улучшить усвояемость кормов можно успешно путем применения функциональных кормовых добавок. Добавки оказывают положительное влияние на показатели роста и продуктивности, усиливая обменные процессы в желудочно-кишечном тракте, а также увеличивая площадь всасывания питательных веществ. Биологически активные добавки, являясь нетоксичными и недорогими, нашли широкое применение во всех отраслях животноводства [1, 2, 3].

Список литературы

1. Сычева И.Н. Использование пробиотиков для повышения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных / И.Н. Сычева, Е.В. Казакова, Е.С. Латынина и др. // Вестник АПК Верхневолжья. 2024. Т. 2. С. 66. DOI: 10.35694/YARCX.2024.66.2.006 EDN: LDVTLX

2. The Effect of Probiotic Lactobacilli on the Morphological and Physiological Parameters and Intestinal Microbiota of Quails / E.A. Gavrilova, O.S. Karaseva, Y.N. Monir et al. //Microbiology. 2024. Т. 93. №. 4. P. 516-520. DOI: 10.1134/S0026261723604669 EDN: COWLFN

3. Singh J., Gaikwad D. S. Phytogenic feed additives in animal nutrition //Natural bioactive products in sustainable agriculture. 2020. No. 5. P. 273-289.

4. Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed - Council statement OJ L 140, 30.5. 2002. P 10-22.

5. Дежаткина С. Кремнийсодержащие добавки для получения качественной и безопасной продукции животноводства / С. Дежаткина, В. Исайчев, М. Дежаткин и др. // Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2021. №. 11. С. 52. - URL: https://panor.ru/articles/kremniysoderzhashchie-dobavki-dlya-polucheniya-kachestvennoy-i-bezopasnoy-produktsii-zhivotnovodstva/71792.html# (дата обращения: 16.01.2025). EDN: ENSRAH

6. Кузнецов А. И., Мифтахутдинов А. В. Стресс. Влияние на физиологическое состояние и продуктивные качества животных, способы определения и пути профилактики: монография. Санкт-Петербург: Лань. 2021. 292 с. EDN: EMIZIS

7. Montmorillonite: An advanced material with diverse pharmaceutical and medicinal applications / S. Fatale, J.K. Patil, C.V. Pardeshi, et al. //Annales Pharmaceutiques Francises. - Elsevier Masson, 2024. P. 24. DOI: 10.1016/j.pharma.2024.11.001

8. Heydari R., Abiri R., Rezaee-Shafe H. Evaluating bentonite clay’s potential in protecting intestinal flora and alleviating pseudomembranous colitis following antibiotic usage //Medical Hypotheses. -2024. -Т. 191. -p. 111443. DOI: 10.1016/j.mehy.2024.111443 EDN: LHFLVG

9. Кичеева А.Г., Терещенко В.А. Перспективы использования природных глинистых минералов в животноводстве (обзор) // Аграрный научный журнал. 2021. №. 12. С. 88-93. DOI: 10.28983/asj.y2021i12pp88-93 EDN: ANJCLR

10. Назарова Ф. Ш., Маткаримова Г. М., Назарова Г. Х. Лечебные свойства бентонита //Достижения науки и образования. 2020. №. 5 (59). С. 93-97. URL: download/elibrary_43144349_51405770.pdf (дата обращения: 03.01.2025). EDN: JNTVEC

11. Dinardo, F.R. Oral administration of nucleotides in calves: Effects on oxidative status, immune response, and intestinal mucosa development / F.R. Dinardo, A. Maggiolino, T. Martinello et al. // Journal of Dairy Science. 2022. No. 105 (5). P. 4393-4409. DOI: 10.3168/jds.2021-20804 EDN: HZXHPV

12. The natural feed additives as immunostimulants in monogastric animal nutrition-a review / B. Kiczorowska, W. Samolinska, A.R.M. Al-Yasiry et al. // Annals of animal science. 2017. Vol. 17. No. 3. P. 605-625. DOI: 10.1515/aoas-2016-0076

13. ГОСТ Р 57878-2017. Методы определения параметров продуктивности крупного рогатого скота молочного и комбинированного направлений. - Москва Стандартинформ. 2020. 10 с.

14. Кондрахин И. П., Курилов Н.В., Малахов А.Г. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии. Москва: Агропромиздат, 1985. 287 с. EDN: TUBBXZ

15. Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве. Москва: Колос,1976.304 с.

16. Kaniamuthan S., Manimaran, A., Kumaresan, A. et al. Biochemical Indicators of Energy Balance in Blood and Other Secretions of Dairy Cattle: A Review //Agric. Rev. 2023. No.4. P. 1-9. DOI: 10.18805/ag.R-2571

17. Aydin O. D., Merhan O., Yildiz G. The effect of sodium bentonite on growth performance and some blood parameters in post-weaning Tuj breed lambs //Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. 2020. Т. 67. No. 3. P. 235241. DOI: 10.33988/auvfd.590696 EDN: ICHGOC

18. Effects of sodium and calcium bentonite on growth performance and rumen ammonia in Holstein bulls / M. Kazemi, M. K. Sirjani, A. M. Tahmasbi, et al. // Livestock Research for Rural Development. 2017. Vol. 29. No. 8. URL: http://www.lrrd.org/lrrd29/8/phd29144.html (дата обращения: 21.01.2025). EDN: YHLJII

19. Feed Additives for Calves: A Brief Insight on Their Classification and Applications P. Ravikanth Reddy, D. Yasaswini, P.P.R. Reddy, et al. // Feed Additives and Supplements for Ruminants. Singapore: Springer Nature Singapore -2024. P. 301-335. DOI: 10.1007/978-981-97-0794-2_14

20. The effect of bentonite feeding for young cattle on the exchange of nitrogen, mineral elements and the digestibility of diet nutrients // E3S Web of Conferences / B.A. Dzagurov, V.I. Eremenko, A.G. Karlov, et al. EDP Sciences. 2021. Vol. 254. P. 08028. DOI: 10.1051/e3sconf/202125408028 EDN: WWFTFM

21. Kordi M., Naserian A. A. Effects of polyethylene glycol or activated sodium bentonite supplementation on vital signs, blood biochemical and hematological parameters of saanen goats fed pistachio by-products under heat stress //Journal of Ruminant Research. 2022. Vol. 9. No. 4. P. 81-96. DOI: 10.22069/ejrr.2022.19678.1820

22. Hematological indicators of cows when using premixes from forest resources and natural minerals in feeding / Y.G. Lyubimova, V.A. Tereshchenko, E.A. Ivanov et al. // Perm Agrarian Journal, 2022. Vol. 38. No. 2. P. 129-135. DOI: 10.47737/2307-2873_2022_38_129 EDN: VWAWLH

23. Ugwuowo L. C., Obikwelu C. A. Growth performance, heamatology and serum biochemistry of broiler chicks fed diets containing different clay sources // Agro-Science. 2022. Vol. 21. No. 4. P. 77-81. DOI: 10.4314/as.v21i4.12 EDN: UVVPUT

Выпуск

Другие статьи выпуска

Работу проводили с целью теоретических исследований разрабатываемых рабочих органов автоматизированной машины для удаления из почвы зараженных растений картофеля и овощных культур. Выполнено теоретическое обоснование манипулятора автоматизированной машины для удаления из почвы зараженных растений картофеля и овощных культур. При проведении теоретических исследований разработана функциональная модель системы для удаления из почвы зараженных растений картофеля и овощных культур, учитывающая параметры, оказывающие влияние на качество работы системы: входные воздействия - количество зараженных растений картофеля, расположенных на единицу площади поля, а также конструктивные особенности (геометрические параметры) манипулятора автоматизированной машины k(t), V(t) - рабочие скорости исполнительных приводов, I(t) - режимы согласования совместной работы приводов. Выполнено компьютерное моделирование автоматизированного устройства с цифровой системой управления для удаления зараженных растений картофеля и овощных культур, а также разработаны модели клубней картофеля в среде программы Rocky DEM, представляющие собой неразрушаемый многогранник с 23 гранями, а почвенные комки являлись разрушаемым многогранником с 25 гранями, минимально возможное разрушение которых использовалось до размерности 10 мм. Получено условие обеспечения гарантированного захвата и извлечения клубневого гнезда при расстоянии между осями рядом расположенных кустов растения не более рабочей ширины захвата автоматизированного манипулятора. Наиболее эффективно почвенные комки разрушаются при частоте колебаний планчатого транспортёра 45…60 Гц и амплитуде колебаний 0,03 м, а качество сепарации картофельного вороха от почвенных комков повышается при частоте колебаний 15.40 Гц и амплитуде колебаний менее 0,02 м.

Согласно многим исследованиям, обработка искровыми разрядами активирует некоторые питательные вещества в воде, обуславливая полезность такой воды для растений. Вместе с тем, в литературе отсутствуют данные о влиянии обработки гидропонной воды на выращиваемые тепличные культуры, что свидетельствует об актуальности темы. Работа направлена на подтверждение научного предположения о том, что обработанная искровыми разрядами вода будет способствовать ускоренному и улучшенному развитию салата при выращивании гидропонным способом в сравнении с необработанной. Салат выращивали в лабораторных условиях при температуре 20°С (г. Москва) в трех гидропонных установках в трех повторениях: контрольный вариант и два экспериментальных. Перед загрузкой в гидропонные установки воду экспериментальных вариантов обрабатывали при помощи экспериментального образца устройства обработки искровыми разрядами в течение 15 и 20 мин. Средняя длина растений кресс-салата, выращенного на обработанной в течение 15 мин воде, была больше, чем контрольных на 16 %. Общая зеленая масса экспериментальных образцов салата (обработка 15 мин) была больше, чем у контрольных на 14 %, и в среднем зеленая масса салата на экспериментальной (обработка 15 мин) воде была больше контрольной на 30 %. Эксперименты показали несущественные отличия в длине и массе кресс-салата при выращивании на воде, которую обрабатывали с увеличенной продолжительностью до 20 мин. Содержание нитратов в выращенных и контрольных, и экспериментальных вариантах соответствовало норме. Исследование показало практическую применимость обработки искровыми разрядами для гидропонного выращивания тепличных культур

В исследовании рассматривали вопрос использования впрыска воды в отработавшие газы газодизельного двигателя для снижения детонационного горения газомоторного топлива и снижения оксидов азота в отработавших газах. Объектом исследования стал дизельный двигатель Минского моторного завода ММЗ Д-243, оснащенный системой подачи газомоторного топлива сжиженного углеводородного газа (СУГ) для работы в газодизельном режиме, а также впрыск воды в систему рециркуляции отработавших газов. Часть отработавших газов отводилась от выпускного коллектора разветвителем, а затем попадали в специальную камеру, в которую впрыскивалась вода в отработавшие газы, оснащенную теплообменником. В зависимости от режимов работы газодизельного двигателя количество впрыскиваемой воды и открытие дроссельной заслонки регулировалось блоком управления. Первоначально стандартные значения двигателя были получены путем проведения испытаний на дизельном топливе, затем на газодизельном топливе по тем же режимам, а после этого на газодизельном режиме со впрыском воды. При подаче воды в отработавшие газы сокращение запальной дозы дизельного двигателя составило 7 % и достигло 18 % от общей подачи, количество вредных выбросов оксидов азота NOx составило в среднем 21 %. Существенных изменений в выбросах отработавших газов CO не произошло, а выбросы углеводородов HC незначительно увеличились (8 %), дымность снизилась на 3 %. При использовании газомоторного топлива на режимах максимальной мощности произошло повышение характеристик основных показателей двигателя в среднем на 7 % относительно дизельного топлива.

Одним из основных факторов повышения продуктивности отрасли растениеводства является предпосевная обработка почвы, учитывающая зональные особенности и основывающаяся на использовании почвообрабатывающих машин с новыми рабочими органами. Анализ рабочего процесса современных сельскохозяйственных машин показал, что достижение оптимальных агротехнических показателей и высокой производительности при минимуме энергозатрат возможно при комбинировании рабочих органов дискового типа с плоскорежущими рабочими органами. Цель работы - повышение качества поверхностной обработки почвы путем установки на дисковый лущильник плоскорежущих лап. В результате проведения теоретических исследований установлены недостатки в функционировании рабочих органов дисковых лущильников и лаповых культиваторов, и рассчитаны их параметры и режимы совместной работы. Качество обработки почвы экспериментального орудия определяли в сравнении с серийными машинами - лущильником ЛДГ-5 и двумя культиваторами КПС-4 в сцепке с зубовыми боронами БЗСС-1,0 при осуществлении последовательных проходов. В ходе лабораторных и полевых исследований, проведенных в 2023 году на паровых полях ООО «Учхоз «Миндерлинское» Сухобузимского района Красноярского края, подтверждены полученные расчетные значения конструктивных и технологических параметров комбинированного почвообрабатывающего орудия. Оптимальными конструктивными параметрами рабочих органов являются: угол атаки дисков а = 20о, ширина крыла лапы b = 18 мм, угол крошения крыла лапы - р= 30о, угол скоса лезвия лапы - у = 50°. Исследования экспериментального комбинированного агрегата с новой конфигурацией рабочих органов в полевых условиях показали, что по сравнению с эталонным агрегатом удельное тяговое сопротивление снижается на 25…30 % при одновременном улучшении агротехнических показателей почвообработки: гребнистость поверхности поля и дна борозды соответствует агротехнически допустимым нормам и составляет 0,5…1,5 см. Увеличение угла атаки дисков лущильника повышает гребнистость на всех скоростных режимах почвообработки.

Работа посвящена изучению влияния циклов повторного использования теплоты отработавшего агента сушки с частичным подмешиванием свежего воздуха на интегральный расход энергии на испарение влаги из зерна. Исследована работа тепловентиляционной системы конвективной зерновой сушилки при рециркуляции теплоты отработавшего агента сушки без подмешивания и с частичным подмешиванием свежего воздуха. Для определения контрольных параметров на выходе из сушильной камеры, необходимых для удержания тепловентиляционной системы в рациональном режиме, на H-d диаграмме была смоделирована работа тепловентиляционной системы с подмешиванием 10 % и 20 % свежего воздуха, а также выполнен теоретический расчет энергоэффективности сушки зерна. Результаты теоретического анализа указывают на повышение энтальпии и эффективности повторного использования теплоты отработавшего агента сушки при подмешивании 10…20 % свежего воздуха. Интегральный расход энергии на испарение влаги из зерна снижается при увеличении количества циклов повторного использования теплоты отработавшего агента сушки от двух до пяти. Наилучшее использование теплоты агента сушки для испарения влаги из зерна со снижением интегрального расхода энергии до 14,1 % наблюдается при температуре агента сушки 70 °С и двух-, трехкратном его использовании. При температуре агента сушки 100 °С четырех-, пятикратное использование теплоты отработавшего агента сушки снижает интегральный расход энергии на 17,9 %. Определены контрольные параметры агента сушки на выходе из сушильной камеры, необходимые для удержания тепловентиляционной системы в рациональном режиме: при нагреве агента сушки в теплогенераторе до 70 °С с подмешиванием 10 % свежего воздуха - относительная влажность 70 %, температура - 39…43°С; при нагреве агента сушки в теплогенераторе до 100 °С - относительная влажность 70 %, температура - 55.58 °С. В процессе повторного использования агента сушки c температурой 40.100 °С с частичным подмешиванием свежего воздуха происходит его дополнительное увлажнение без опасности конденсации влаги в камере сушки, так как температура точки росы ниже температуры отработавшего агента сушки на 5,7.7,1 °С.

Задача качественной очистки корнеплодов от почвы актуальна как при уборке, так и при их подготовке к скармливанию животным. Наиболее востребованы в настоящее время машины для сухой очистки корнеплодов со щеточными рабочими органами. К недостаткам таких машин можно отнести повышенную травмируемость клубней при улучшении качества очистки. Цель исследований - изучение особенности кинематики клубней картофеля в инновационном очистителе корнеплодов для последующей оптимизации режимов его работы. Очистка клубней в машине происходит за счет вращения соседних роликов с разной частотой. При этом клубни за счет проскальзывания по поверхности роликов очищаются от налипшей на них почвы. В результате проведенных лабораторных исследований получена адекватная зависимость окружной скорости наружной поверхности клубня 0)0 от окружных скоростей нечетных и четных роликов. Выявлено, что примерно на 77 % зависит от окружной скорости ролика, вращающегося с большей частотой и только на 9,2 % - от окружной скорости соседнего ролика. Линейная скорость перемещения клубней по вращающимся дискам первой ступени рабочего органа на оптимальном режиме работы очистителя составляет 0,064 м/с, что в среднем в 7,5 раза меньше окружной скорости клубней, а скорость движения клубней по фигурным роликам второй ступени, которая равна 0,082 м/c, в среднем в 12,3 раза меньше окружной скорости клубней. Определено, что при частоте вращения смежных фигурных роликов 250 мин-1 и 220 мин-1 можно довести эффективность очистки клубней картофеля до 78 %.

Изучено воздействие нового рыбного корма на показатели роста молоди стербела. Цель проведенных исследований - изучить влияние использования корма «Manana Fish» с 10 % добавкой живых олигохет на показатели роста и развития молоди стербела. Работа проведена в Ленинградском районе Краснодарского края. Опыт проведен в бассейнах. Продолжительность опыта составляла 60 дней. Количество рыб в каждой группе -150 особей. Исследование химического состава тела молоди стербела и аминокислотного состава корма проводили в Ейском морском рыбопромышленном техникуме. Было произведено сравнение ранее использованного комбикорма, произведенного в хозяйстве, с комбикормом для осетров «Manana Fish» ОСЕТР Y 50/18. Изучение влияния нового корма проводили при массе рыбы 4 г. Контрольная группа получала основной рацион (ОР); 2 группа поедала 90 % ОР + 10 % живых кормов (олигохет - энхитрей Enchytraeussp); 3 группа поедала 100 % корма «Manana Fish»; 4 группа поедала 90 % корма «Manana Fish» + 10 % живых кормов (олигохет). Корма «Manana Fish» положительно влияют на показатели роста и развития стербела. В сравнении с контролем в группах, которые получали корм «Manana Fish» в различном соотношении с основным рационом, масса рыбы увеличилась на 10,0…53,3 %, длина тела возросла на 4,5…9,0 %. коэффициент упитанности стал больше на 9,8.18,2 %. Наиболее ффективным стало использование корма «Manana Fish» в сочетании с живыми олиго-хетами (энхитреи Enchytraeus sp).

Работу выполняли с целью оценки качественных характеристик икры африканского клариевого сома в разные периоды онтогенеза самок. Для получения икры были сформированы 4 группы самок: в первую опытную группу вошли первично нерестящиеся самки в возрасте одного года, во вторую - в возрасте 2 лет, в третью -четырех лет, в четвертую - пяти лет. Исследовали содержание белка, жира, минеральных веществ, содержание воды и пищевую насыщенность икры. Икра впервые нерестящихся самок сильно обводнена. В икре годовалых самок самый низкий уровень белка 15,6 % и жира 3,2±0,6 %, она относится к категории низконасыщенного пищевого сырья. Наиболее высокий уровень белка характерен для икры зрелых самок в возрасте от 2 до 4 лет и составляет от 22,4±1,1% до 25,3±1,5 %. У стареющих самок старше 5 лет уровень белка имеет тенденцию к снижению до 19,8±1,6 %. Аналогичная ситуация прослеживается и по содержанию жира. Достоверных различий по содержанию минеральных веществ в икре в разные периоды онтогенеза самок не выявлено. По пищевой насыщенности икра самок африканского клариевого сома зрелого возраста превосходит показатели икры молодых самок, коэффициент у них выше на 0,21. Самки в возрасте от двух до четырех лет продуцируют наиболее качественную полноценную икру по сравнению с годовалыми и стареющими самками. До настоящего времени исследования качественных характеристик икры клариевого сома в разные периоды онтогенеза самок не проводили, полученные результаты являются новыми.

В представленной статье приведены результаты изучения репродуктивных показателей группы самок радужной форели (Oncorhynchus mykiss), состоящей из 100 особей, выращиваемых в садках в Ладожском озере. Целью исследований была оценка репродуктивных показателей самок радужной форели, выращиваемых в садках, и характеристика силы и достоверности влияния абиотических факторов среды на процессы созревания форели в икорно-товарном производстве. Для достижения поставленной цели применяли морфобиологический и дисперсионный анализы. Установили, что созревание рыб зависело от изменений факторов внешней среды, и это влияние имело свои особенности. В начале опытного периода (25 октября 2022 года) был отмечен высокий выход созревших рыб - 92%, а в последующие периоды при снижении всех параметров среды их количество сократилось до 70%, но при этом возросли значения индивидуальных репродуктивных показателей. Так, выход икры от самки составил 195,74±0,46 г или 6,07% в начале и 407,47±19,38 г или 14,11% в конце исследования, что обычно свидетельствует о близком нересте и переходе гонад к завершенной 4-5 стадии зрелости. Оценка достоверного влияния на процессы созревания самок форели абиотических факторов среды (растворенный кислород, длина светового дня и градусодни) показала, что сила влияния каждого из этих факторов на ГСИ составила чуть меньше 50%: 48, 48, 49 соответственно, что свидетельствует о значительном их влиянии при совместном воздействии. Таким образом, увеличение продолжительности выдерживания форели при совместном воздействии абиотических факторов и ее изъятие в более поздние сроки приводит к уменьшению репродуктивных показателей и перезреванию рыбы. В условиях Ладожского озера высокий выход зрелых рыб и оптимальные значения репродуктивных показателей установлены на этапе 3 в январе.

Исследования были проведены в племенном заводе в Удмуртской Республике. Объектом исследований были свиноматки основного стада крупной белой породы в количестве 100 голов, имеющих по три опороса. Изучали многоплодие свиноматок основного стада и сохранность поросят. Использовали племенные карточки свиноматок и книги учета опоросов и приплода свиней. Для изучения многоплодия свиноматок основного стада и сохранности поросят вычисляли показатели вариационной статистики: средняя арифметическая, коэффициенты изменчивости и корреляции. Оценивая многоплодие свиноматок основного стада и сохранность поросят, было выявлено, что они соответствуют классу элита и первому классу. Так средний показатель по многоплодию составил 11,43 поросенка, а среднее количество поросят в 30 суток 9,33 головы. Изучая показатели разнообразия по многоплодию и сохранности поросят, было выявлено, что свиноматки основного стада по данным признакам репродуктивных качеств неоднородны. Так коэффициенты изменчивости по многоплодию и сохранности поросят соответственно составили - 20,00 % и 16,18 %. Вычисляя коэффициенты прямолинейной корреляции между многоплодием и количеством поросят в разные возрастные периоды, было выявлено, что взаимосвязь между упомянутыми выше признаками с возрастом понижается. Так, коэффициент корреляции между многоплодием и количеством поросят в возрасте 3-х суток составил (г =+ 0,507), а в возрасте 30-и дней (г =+ 0,442) при (P>0,999), что указывает на то, что отбор высококлассных свиноматок по многоплодию позволит повысить сохранность поросят при условии полноценного кормления животных в подсосный период.

В статье приведены данные по формированию воспроизводительных и продуктивных качеств высококровных по голштину животных, полученных от поглотительного скрещивания симментальских коров с быками-произво-дителями красно-пестрой голштинской породы при интенсивном их выращивании в условиях промышленного комплекса. Для этого формировали четыре группы телок с кровностью по голштину 75,0; 87,5; 93,75 и 96,87 % по 30 голов в каждой группе. Изучали живую массу, молочную продуктивность коров, содержание жира и белка в молоке, сервиспериод, сухостойный период и межотельный период, коэффициент молочности. Высококровные 31/32 по голштину телки лучше реагируют на интенсивное их выращивание, достигая живой массы 420,7 кг при плодотворном осеменении в возрасте 13,7 мес, 15/16 по голштину телки достигли к моменту плодотворного осеменения 14,1 мес. - 416,4 кг, 3/4 по голштину достигли живую массу 404,4 кг в возрасте 14,1 мес и 7/8 по голштину в возрасте 13,8 мес имели живую массу 400,1 кг. Различия в продолжительности сервис- периода по первой лактации были несущественны. По второй лактации длинным (156 дней) сервис-периодом отметились коровы с генотипом 15/16 по голштину, в остальных группах сервис-период составил 97…122 дня. По межотельному периоду оптимальными оказались коровы с генотипом 31/32 по голштину 382.349 дней, по остальным генотипам межотельный период колебался от 376,8 дней до 403,4 дня. С увеличением кровности голштинов удой помесных коров по первой лактации возрастает с 8411 кг у 3/4 кровных по голштину помесей до 8997 кг у помесей с кровностью 31/32 по голштину. По второй лактации от коров с кровностью выше 3/4 по голштину надоили по 10418.10528 кг. С увеличением кровности по голштину у высококровных коров происходит снижение массовой доли жира на 0,06… 0,09 %.

Исследования проводили с целью установления проявления молочных признаков и реализации генетического потенциала продуктивности коров голштинской породы черно-пестрой масти голландской и американской селекции в условиях круглогодового однотипного кормления и стойлового содержания. Объект исследований: первотелки голштинской породы черно-пестрой масти голландской (I опытная группа, n=30) и американской (II опытная группа, n=30) селекции. Первотелки голландской селекции продуцировали за лактацию на 736 кг молока или 9,1 % больше в сравнении со сверстницами американской селекции (Р>0,99). Более питательным по концентрации жира и белка оказалось сырье, полученное от животных, завезенных из Нидерландов. Наибольшим выходом молочной продукции (молочного жира и белка) за лактацию отличались первотелки голландской селекции, у которых данные значения превышали уровень особей американской селекции в среднем на 25,1 (Р>0,99) и 28,0 кг (Р>0,999) соответственно. По индексу молочности первотелки голландской селекции отличались наибольшими значениями - 1645,4 кг, что в среднем на 10,3 % (Р>0,999) больше, чем у особей американской селекции. Наибольший уровень реализации генетического потенциала удоя проявлен особями голландской селекции, у которых он составил 101,8 % против 88,5 % - у сверстниц, завезенных из США. Значения реализации генетического потенциала по содержанию жира и белка в молоке у первотелок голландской селекции превзошли собственные ожидаемые значения родительского индекса коров на 0,5…0,6 абс.%, тогда как у особей американской селекции имело место их не достижение - в среднем на 0,6…1,0 абс.%. Межгрупповые различия по анализируемому показателю составили по концентрации жира в молоке 1,5 %, белка - 1,2 % в пользу первотелок голландской селекции.

Основной фактор повышения производства молока при разведении локальных пород - повышение генетического потенциала с использованием современных методов в области генетики и селекции. Цель исследований состояла в определении степени влияния отцовского (I группа) и материнского (II группа) наследственного материала, маркированного аллелем EAB - локуса G3O1T1Y2E’3F’2G“2, на селекционные признаки потомства. Исследования выполнили по общепринятым методам иммуногенетики на поголовье - 1094 гол. в Смоленской области. Установили более весомое влияние наследственности быков - производителей, имевших и более высокий генетический потенциал молочной продуктивности по сравнению с матерями потомков, на продуктивные признаки потомства. Первотелки I группы по удою за 305 дней лактации превышали удой матерей на 11 %. По первой лактации дочери быков (из I группы) Эгала 426, Фасона 2655 и Мусса 2571 при удое 5017… 5849 кг молока превосходили на 416.348 кг (р < 0,05-0,01) коров стада (II группа), получивших идентичный маркер от матерей. По высшей лактации преимущество по основным селекционируемым признакам имели дочери быков из I группы: Фасона 2655, Мусса 2571, Давинчи 9695533 и Мерлинга 9690. Наиболее препотентными оказались гомозиготные по маркеру G3O1T1Y2E’3F’2G“2 быки-производители Давинчи с удоем дочерей 7731 кг и Мусс - 7586 кг. Гомозиготные коровы по показателям продуктивности за первую лактацию в среднем превосходили коров I и II групп. Для дальнейшего повышения генетического потенциала молочной продуктивности бурого швицкого скота предлагается анализом продуктивности потомства отдельных быков - производителей выявлять ассоциации маркерных генов с продуктивными признаками и лучшие использовать в селекционной работе.

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по влиянию включения активной угольной кормовой добавки (АУКД) в полнорационный комбикорм перепелов породы техасский белый в дозировке 0,10 % от массы полнорационного комбикорма как за весь опытный период (42 суток), так и в первые 28 суток выращивания.

Цель: изучить мясные показатели молодняка перепелов породы техасский белый при добавлении в полнорационный комбикорм активной угольной кормовой добавки. Изучали приросты живой массы, сохранность поголовья, затраты корма на 1 кг прироста живой массы птицы и мясные показатели (живая масса птицы до убоя, масса тушки с внутренними органами и без них, выход тушки с внутренними органами и без них, масса грудных, бедренных и голенных мышц относительно потрошеной тушки, масса кожи с учетом подкожного жира, общая масса мышц) способом взвешивания и расчетным путем. При применении АУКД установлено увеличение живой массы перепелов I и II опытных групп на 6,9 % (р<0,001) и 4,5 % (Р<0,01) соответственно. Сохранность поголовья удалось увеличить на 1,2…2,5 % относительно контрольного значения. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы перепелов удалось снизить на 3,9…6,5 %. По предубойной живой массе птиц в I группе отмечена тенденция к увеличению на 4,1 и 0,9 %. Масса грудных мышц у перепелов I группы увеличилась на 2,4 % (р<0,05). Масса бедренных мышц относительно потрошеной тушки увеличилась на 3,6 (р<0,05) и 5,1 % (р<0,01) соответственно. Мышцы голени достоверно увеличились относительно потрошеной тушки птицы I группы на 2,0 % (р<0,05). У перепелов II группы - на 0,64 %. Во I группе птиц по массе всех мышц в тушках отмечена динамика к увеличению на 8,6 %, а во II группе произошло достоверное увеличение на 12,8 % (р<0,01). Выход мышц в тушках I опытной группы был достоверно больше контроля на 1,7 % (р<0,05), а во II группе отмечена динамика увеличения этого показателя на 4,6 %. Применение в составе комбикорма активной угольной кормовой добавки положительно влияет на мясные показатели молодняка перепелов породы «Техасский белый».

Установленным фактом является взаимосвязь между наличием Helicobacter suis на слизистой оболочке желудка (СОЖ) свиней и развитием у них гастритов и язвенной болезни желудка. До настоящего времени вопрос о моделировании хеликобактериоза вызванного H. suis на лабораторных животных не решен. Исследование проводили с целью обоснования методических подходов к воспроизведению хеликобактериоза у белых мышей при пероральном введении выделенного нами изолята H. suis. На первом этапе работы отобрали 25 белых мышей, у которых в фекалиях не выявили ДНК бактерий рода Helicobacter. Через две недели карантина у 5 мышей провели оценку состояния СОЖ, оставшихся животных разделили поровну на две группы. Для проведения эксперимента был выделен изолят H. suis от свиней откормочного возраста. Провели заражение опытной группы суспензией бактерий, вводя по 104 КОЕ в 0,5 мл. Наблюдение за животными вели в течение 21 дня. Изучение СОЖ белых мышей из контрольной группы по окончании эксперимента патологоанатомических изменений не показало, ДНК H. suis не обнаружена. Патологоанатомическое изучение инфицированных животных проведенное по окончании эксперимента, выявило развитие гиперемии, эрозий и язв преимущественно локализованных в кардиальной зоне желудка. Индекс Паулса составил 1,8, а тяжесть поражений оценили на 2,44±0,18 балла, что свидетельствовало о ульцерогенном действии микроорганизма. В мазках отпечатках взятых с СОЖ на границе здоровой ткани с больной обнаруживали характерные формы бактерий, что является доказательством их адгезии и приживления. Молекулярно-генетическим методом у всех инфицированных белых мышей обнаруживали ДНК H. suis. Результаты исследования подтверждают патогенный потенциал H. suis и его способность вызывать поражения на СОЖ белых мышей.

В статье рассматривается терапевтическая эффективность препаратов, применяемых для лечения язв пяточного мякиша у дойных коров. Научные исследования проводили в хозяйстве Самарской области. Объектом изучения выступали дойные коровы голштинской породы в возрасте от 3 до 8 лет со средней массой около 600 кг. Для изучения действия препаратов на процесс заживления язвенных дефектов были сформированы две группы по десять животных, в контрольной группе местно применяли мазь «Ungula Vita+)», в опытной группе -«Вет-Копем». Обе мази обладают антисептико-антимикробным действием. После ортопедической расчистки копытец у больных животных с выявленной патологией выполняли хирургическую обработку, далее местно в качестве аппликаций применяли исследуемые мази, их наносили ровным слоем на пораженный участок закрывали марлевой салфеткой, после этого выполняли перевязку ветеринарным самофиксирующим эластичным бинтом, смену повязки и перевязки повторяли через 3…4 суток до полного заживления. Оценку изменений в течение заживления патологического процесса проводили на 1-е, 3-е, 7-е, 10-е сутки. Перед началом лечения площадь язвенного дефекта в контрольной и опытной группах была примерно одинаковой, составляла 8,38±1,795 и 9,61±1,665 см2. Существенное уменьшение площади язв наблюдали на 3-е сутки, процент к исходной площади составлял в контрольной группе 64,48 % и опытной - 55,69 %, а площадь 5,40±1,18 и 5,46±1,255 см2 соответственно. Применение препарата «Вет-Копем» способствовало более быстрому лечению язвенных поражений в области мякиша и составила 10,9±0,737 сутки, а в контрольной - 12,8±0,61. Наиболее интенсивное сокращение средней площади язвенных дефектов происходило в первые три дня после начала лечения - более 40 % от всей пораженной поверхности. Применение препарата «Вет-Копем» позволит сократить лечение на 1,9 суток.

Работу выполняли с целью проведения эпизоотологического анализа заболеваемости телят острой катаральной бронхопневмонией. Объектом исследования служили телята в возрасте 1…3 мес., больные острой катаральной бронхопневмонией. На основании проведенных клинико-лабораторных исследований установлены три степени тяжести острой катаральной бронхопневмонии у телят: компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная. За последние три года получено 4268 телят черно-пестрой породы. При этом рождаемость колеблется практически на одном уровне: за 2022-2024 гг. в животноводческих хозяйствах родилось 1436 (33,6 %), 1384 (32,5 %) и 1448 (3,9 %) соответственно. Пик рождаемости телят приходится на осенне-зимний период: чаще всего телята рождались в феврале, январе, декабре и ноябре. Заболеваемость телят острой катаральной бронхопневмонией чаще регистрировали в зимне-весенний период: чаще в феврале, марте, январе и апреле. Показано, что чаще телята болели в 60-дневном - 28,4 %, 50-дневном - 24,3 % и 70-дневном возрасте -20,9 %, от общего числа заболевших животных. Установлено, что бычки и телочки рождаются примерно в одинаковом количестве - 52,1 % бычков и 47,9 % телочек. Гендерная предрасположенность при бронхопневмонии у телят также не выражена: заболело 50,2 % бычков и 49,8 % телочек. У заболевших животных преобладала компенсированная степень в 56,7 % случаев, реже - субкомпенсированная в 42,8 % и значительно реже - декомпенсированная степень тяжести заболевания лишь в 6,4 % случаях от общего количества. Рассчитаны основные интенсивные показатели напряженности эпизоотического процесса. При этом за последние три года индекс заболеваемости находится приблизительно на одинаковом уровне. Напротив, показатели смертности и летальности на протяжении последних трех лет уверенно снижаются. Так, показатель смертности и летальности в 2024 г. снизился в 4,55 и 3,76 раза соответственно, при сравнении с 2022 г.

В работе представлены материалы по изучению эффективности препарата флавобетин для повышения воспроизводительной функции коров в условиях теплового стресса. В связи с глобальным потеплением климата в настоящее время в летний период года одной из ведущих причин снижения показателей воспроизводства коров молочного направления продуктивности является высокая температура окружающей среды и сопряженный с ней тепловой стресс. Объект исследований - препарат флавобетин, содержащий аминокислоты бетаин и таурин, а также траву репешка обыкновенного. Исследования проведены в летний период на базе хозяйства, расположенного в Красноармейском районе Краснодарского края, на коровах голштинской породы, из которых было сформировано 3 группы по 15 голов в каждой. В I опытной группе с момента постановки на схему гормональной синхронизации охоты с последующим осеменением применялся препарат флавобетин в дозе 50 грамм на голову один раз в сутки в течение 35 дней, во II опытной группе - в течение 45 дней в том же режиме дозирования. В контрольной группе животные находились на стандартном рационе. Проведенными исследованиями установлено, что применение флавобетина в период теплового стресса коровам во время проведения гормональной синхронизации охоты с последующим осеменением повышает оплодотворяемость животных на 6,7…13,3 % при снижении на 20…23,3 % случаев эмбриональной смертности. Выявлено, что для повышения воспроизводительной функции коров наиболее результативным является курс приёма препарата в 45 дней.

В статье представлены результаты по изучению влияния экзогенных аминокислот на продукционные процессы в растениях озимой пшеницы сорта Саратовская 17. Исследования проводили в 2021-2023 гг. в условиях опытного поля в Ульяновской области. Схема опыта состояла из 10 вариантов: 1 - Контроль (без удобрений); 2 - Аргинин; 3 - Глутаминовая кислота; 4 - Метионин; 5 - Фенилаланин; 6 - Контроль (с удобрениями); 7 - Аргинин (с удобрениями); 8 - Глутаминовая кислота (с удобрениями); 9 - Метионин (с удобрениями); 10 - Фенилаланин (с удобрениями). При использовании экзогенных аминокислот продуктивность растений озимой пшеницы повышалась, улучшались качественные характеристики конечной продукции. Анализ влияния аминокислот на урожайность показывает, что их применение для предпосевной обработки семян способствует повышению продуктивности растений озимой пшеницы на 1,6…4,1 ц/га. При применении аминокислот происходит улучшение качества зерна пшеницы. Увеличиваются такие показатели, как натура на 7.73 г/л, стекловидность до 19 %, содержание клейковины на 0,64.1,54 %. Проведенные исследования показали, что самые высокие показатели по изучаемым параметрам были в варианте с глутаминовой кислотой, а применение экзогенных аминокислот в технологии возделывания озимой пшеницы является перспективным направлением.

В работе представлены результаты исследований по изучению влияния удобрений (цеолита, куриного помета, органоминерального удобрения (ОМУ)) на урожайность гречихи сортов Черемшанка и Никольская и кислотность (pHkci) серой лесной почвы в условиях вегетационного опыта. Схема опыта состояла из следующих вариантов: 1. Контроль; 2. N60P60K60 - фон; 3. Цеолит в почву 2,0 т/га; 4. Куриный помет в почву 2,0 т/га; 5. ОМУ в почву 2,0 т/га; 6. Фон + Цеолит в почву 2,0 т/га; 7. Фон + Куриный помет в почву 2,0 т/га; 8. Фон + ОМУ в почву 2,0 т/га. Использовали: цеолит Татарско-Шатрашанского месторождения Республики Татарстан (РТ), гранулированный куриный помет производства ООО «Птицефабрика Акашевская», ОМУ, полученное путем смешивания термически обработанного органического (куриный помет) при 60…70 С и минерального (цеолит) компонента в соотношении 50 на 50. В качестве минеральных удобрений (фон) использовали аммофоску. Образцы почв и растений анализировали в лаборатории агрохимических и биохимических анализов по соответствующим методикам. Установлено увеличение продуктивности гречихи на 0,7…3,6 г/сосуд при внесении в почву минеральных удобрений совместно с исследуемыми удобрениями (цеолит, куриный помет, ОМУ). За три года исследований в среднем максимальная урожайность (7,3 г/сосуд) была выявлена в варианте совместного применения минеральных удобрений и куриного помета. Содержание общего азота в зерне гречихи по вариантам опыта составило 1,44.1,83 %, белка - 8,63.10,63 %. Под действием цеолита (2,0 т/га) снижалась кислотность почвы на 0,01.0,34 ед.

Исследования проводили с целью изучения изменчивости продуктивности различных репродукций семян однодомной безгашишной конопли сорта Диана. Предметом исследований являлись различные репродукции семян высоковолокнистого сорта Диана. Опыты были заложены в Чувашской Республике. Почва участка -серые лесные почвы. Посев проводили широкорядным способом с нормой высева 0,9 млн. штук всхожих семян на гектар. Учетная площадь делянки составляла 12 м2, повторность опыта - шестикратная. Контрольным вариантом являлась репродукция элита. Проведенные исследования с различными репродукциями семян путем пересевов позволили нам определить качество выпускаемых элитных сортов и их изменчивость по мере снижения репродукции. Семена первой-четвертой репродукций, предназначенные для посева в контрольном опыте 2019 г., имели вес 1000 штук в пределах 19,04…19,68 г., а семена суперэлиты и элиты - 20,22 и 20,06 г. Всхожесть семян соответствовала требованиям стандарта для первого класса и колебалась в основном в пределах 91.98 %. В результате многолетних наблюдений за посевным качеством семян различных репродукций мы не установили какой-либо зависимости между всхожестью и репродукцией. В период вегетации растений в контрольном опыте ежегодно проводили трехкратный подсчет густоты стеблестоя. Проведенные исследования в разные фазы роста и развития конопли не дали возможности выявить какую-либо закономерную связь между степенью выпадения растений и репродукцией высеянных семян. Длина вегетационного периода сокращается по мере увеличения пересевов семян элиты на 3 дня, наблюдается также постепенное увеличение количества раннеспелых растений в стеблестое - на 4,6%, уменьшается количество позднеспелых на 5,6 %, снижается высота растений по сравнению с высокими репродукциями на 6.10 см. С увеличением пересевов элиты наблюдается постепенное уменьшение урожайности на 6 %. Растения, выращенные из семян низких репродукций, характеризуются меньшей урожайностью 0,78 т/га.

Создание сортов желтого кормового люпина универсального типа использования конкретно для дерново - подзолистых песчаных почв легкого механического состава юго-запада Брянской области весьма актуально как в плане высокобелковой кормовой культуры для животноводства, так и поддержания уровня их плодородия. Для гибридизации привлекли родительские формы местной селекции в реципрокные скрещивания, имеющих высокую специфическую комбинационную способность по высоте люпина, количеству бобов на главной кисти и всего на растении. На основе доминирования в F1, трансгрессии в F2 и наследуемости в F4 по основным признакам структурного анализа и урожайности зерна растений люпина проведены отборы лучших гибридного материала. Из отобранных образцов наследуемость в селекционном питомнике первого года (F4) относительно лучших родительских форм по высоте растений подтвердили 24 комбинации, превысив на 2…13 см с h2 = 0,40, по количеству бобов на главной кисти у 17 номеров на 2.6 шт. с коэффициентом h2 = 0,36. По общему количеству бобов на растении 16 номеров проявили наследуемость с превышением на 2-20 бобов с коэффициентом h2 = 0,68. Урожай зерна у гибридов F3 составил 240.480 г/м2, что выше родительских форм на 20.220 г/м2. С урожайностью 400 - 480 г/м2 выделились образцы 2-20-82с, 3-20-382а, 9-20-734в, 11-20-522с, 13-20-1 и 94в, 17-20132с, 17-20-164в, 22-20-20 и 254d, 20-20-532с, 24-20-1552с. В F4 продуктивность у некоторых образцов гибридного материала и родительских форм оказалась ниже на 7.49 %, но наследуемость у отборов сохранилась. Отмечено преимущество по урожайности зерна на 4.24 % у семи гибридов 11-20-102с, 15-20-72с, 20-20-1142с, 22-20-13 и 232с, 24-20-1102с и 30-20-402а, и три гибрида остались на уровне 2023 г.: 3-20-1022с, 16-20-74в и 24-20-1342с, которые будут исследоваться в питомниках испытания потомств с целью создания нового сорта.

Статья включает в себя результаты исследований за 2016-2019 гг. по влиянию агроклиматических ресурсов и условий перезимовки озимой пшеницы Марафон на урожайность и качество зерна, осуществлённые в полевых условиях лесостепи Среднего Поволжья. Дана оценка сравнительного анализа структуры урожая озимой пшеницы по годам исследований, охватывающая различные количественные показатели: длину колоса, массу зерна с колоса, количество зерен в колосе, массу тысячи зерен и продуктивность. Показаны тенденции климатических изменений, происходящих в Ульяновской области за последние три десятилетия, которые свидетельствуют о повышении средней температуры воздуха на 1,5°С, изменении осадков на 116 мм и учащении экстремальных погодных явлений. Эти изменения оказывают влияние на урожайность озимой пшеницы. В 2017 г. наблюдали наиболее благоприятные условия для получения максимальной урожайности культуры, когда суммарное водопотребление составило 429,2 мм, что положительно сказалось на сборе урожая с единицы площади. В 2018 г. показатели колебались в пределах 335,0 мм, в 2019 г. - 218,9 мм соответственно, коэффициент водопотребления составил 57,2, 74,9 и 84,2 мм/т. Оптимальные метеорологические условия для развития и роста растений озимой пшеницы в 2017 г. позволили получить высокий урожай - 7,5 т/га. Отмечена положительная тесная, значимая корреляция между показателями урожайности сорта Марафон и ГКТ - 0,94. В 2018 г. при снижении объема осадков в вегетационный период до 182 мм, урожайность уменьшилась на 2,76 т/га в сравнении с 2017 г. и составила 4,74 т/га. В более засушливом 2019 г., когда сумма осадков в апреле-июле не превысила 119 мм, а температура воздуха превосходила среднемноголетнее значение на 1,1оС самые важные этапы развития растений, которые влияют на рост и продуктивность озимой пшеницы, проходили в экстремально засушливых условиях. В результате вышеперечисленных факторов произошло значительное снижение урожайности на 4,90 и 1,87 т/га, в сравнении с более благотворными условиями в плане влагообеспечения 2017-2018 гг.

Исследования проводили с целью выявления возможности использования концентрированной водной вытяжки из ствола сосны в качестве биостимулятора яровой твердой пшеницы сорта Безенчукская золотистая. Полевые эксперименты проводились в течение 2022-2024 гг. в Самарской области. Опыт предусматривал три варианта норм использования препарата для предпосевной обработки семян: 3,0; 3,5; 4,0 л и три варианта норм: 4,0; 4,5; 5,0 л. для двукратного воздействия на растительный организм - обработки семян и опрыскивания вегетирующих растений. В контрольном варианте обработку семян и растений не проводили препаратом. Все варианты опыта размещали при естественном и искусственном орошении на удобренном фоне в норме: N40P40K40. Почва опытного поля - чернозем обыкновенный. Агротехника- общепринятая для яровой пшеницы, базирующаяся на безотвальной обработке пахотного горизонта. Погодные условия в годы исследований были характерными для южной агроклиматической зоны Самарского Заволжья. ГТК в период роста и развития опытных посевов в 2022 г. равнялся 0,53, а в 2023 и 2024 гг. соответственно 0,62 и 0,49. Орошение опытных посевов выполняли фронтальной дождевальной машиной BAUER OneAqua. Применение концентрированной водной вытяжки из ствола сосны при выращивании яровой твердой пшеницы позволяет влиять на продуктивность растений. При этом наиболее эффективной нормой расхода препарата является 4,5 л с дробным ее применением, используя 3,5 л - для предпосевной обработки 1 тонны семян и 1,0 л - для опрыскивания 1 га посевов. В этом случае обеспечивается прибавка урожая зерна на неорошаемом участке 15,8 %, а в условиях орошения - 17,8 % при полной экономической окупаемости производственных затрат.

В условиях производства все большее распространение получает технология прямого посева (No-till), которая призвана решить задачи по снижению себестоимости продукции, защиты почв от эрозии, и особенно она актуальна в условиях недостатка продуктивной влаги. Цель исследований: изучить влияние технологии прямого посева при разных нормах внесения минеральных удобрений и использования промежуточных культур на накопление продуктивной влаги и ее использование на формирование урожайности сои в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья. Исследования проводили на опытном поле в многофакторном полевом опыте, соя размещалась в севообороте: яровой рапс - озимая пшеница - соя - яровая пшеница - гречиха - ячмень. Все культуры возделывали по технологии прямого посева на трех вариантах удобрений (фактор А), под сою применяли следующие нормы: А0 - без удобрений (контроль); А1 - N6P15K23S2; А2 - N13P3oK46S5. После уборки зерновых культур в севообороте производился посев промежуточных культур на сидераты (Фактор В): В0 - без почвопокровных культур (контроль); В1 -смесь яровых культур; В2 - смесь озимых культур. Внесение удобрений при посеве снижали коэффициент водопотребления (Кв) сои на 355…398 м3/т и повышали ее урожайность на 0,32…0,44 т/га или 20,6.28,4 % с окупаемостью урожая 4,68.6,81 кг/кг д. в. Промежуточные культуры в севообороте обеспечили формирование больших запасов продуктивной влаги в почве благодаря накоплению снега в зимний период, проектного покрытия и снижения потерь на физическое испарение, что положительно сказалось на урожайности сои. Достоверная прибавка по отношению к контролю выявлена после смеси озимых промежуточных культур - 0,24 т/га или 8,6 %.

Установление причинно-следственных связей между гидротермическими условиями среды и продуктивностью зерновых культур - одно из важнейших условий повышения эффективности агротехнологических приёмов. Основным фактором реализации потенциальной продуктивности ячменя является оптимизация минерального питания, направленная на повышение урожайности в конкретных почвенно-климатических условиях. Целью исследования является определение потенциальных возможностей получения урожайности ярового ячменя при влиянии гидротермического стресса в сопряжении с пролонгированным действием минеральных удобрений в шестипольных сидеральных севооборотах в условиях степной зоны Южного Урала. Исследования проводились в центральной зоне Оренбургской области (координаты стационарного опыта 51.775125° с. ш., 55.306547° в. д.). Почвы - чернозёмы южные карбонатные среднемощные тяжелосуглинистые с содержанием гумуса 3,2…4,0 %. В среднем за 31 год исследований (1993-2023гг.) урожайность ячменя в сидеральном севообороте с кукурузой на силос при использовании минеральных удобрений составила 1,65 т, без удобрений - 1,43 т с 1 га. В очень засушливые годы отмечается заметное снижение урожайности ячменя в сравнении со среднемноголетними данными и составило 0,46 т в севообороте с кукурузой на силос, 0,42 т - с просом, 0,40 т - с сорго на силос, 0,37 т с 1 га - с горохом. Применение минеральных удобрений в очень засушливые годы приводит к снижению урожайности ячменя. В результате статистической обработки данных установлена корреляционная зависимость между урожайностью ячменя и показателем ГТК, r = 0,42.0,57.

Наряду с минеральными удобрениями одним из биологических резервов повышения продуктивности и качества продукции сельскохозяйственных растений являются стимуляторы роста, т. е. вещества, выполняющие роль адаптогенов, которые влияют на жизненные процессы в растениях, но не являются источником питания Цель исследований заключалась в изучении влияния двукратной внекорневой обработки посевов ячменя регуляторами роста и экологических условий вегетационного периода на химический состав продукции ячменя путём проведения полевых опытов в 2021-2023 гг. в степной зоне Оренбуржья. Испытывали препараты на основе солей гуматов с различным содержанием макро- и микроэлементов, споровых бактерий производства НВП «БашИнком», а также - Эпсомит - кристаллогидрат сульфата магния производства Южно-Уральского завода магниевых соединений, г. Кувандык. Двойная внекорневая обработка посевов регуляторами роста в зависимости от экологических условий вегетационного периода растений оказывает существенное влияние на химический состав зерна и соломы ячменя. Наибольшие изменения происходили по содержанию сырого протеина в зерне: в сухой 2021 г. среднее содержание протеина в зерне достигало 16,4 % против 12,7 % в относительно благоприятных условиях 2022 г., по другим показателям изменения несущественны. В 2023 г. все препараты существенно повысили содержание в соломе клетчатки до 39…42 % против 36 % на контроле. Препараты Гуми 20М калийный, БорогумМ комплексный и молибденовый, Эпсомит в условиях недостаточного увлажнения повысили содержание сырого протеина в зерне до 16,8.17,9 % против 15,2 % на контроле. При этом содержание протеина в соломе снижалось до 6,9…7,1 % против 8,5 % на контроле, а содержание клетчатки увеличилось на 2.4 %.

Целью исследовательской работы является изучение видового состава сорно-полевых растений в посевах картофеля при различной обработке почв для дальнейшей разработки агротехнических приемов борьбы с сорняками. Полевой опыт заложили на орошаемом участке в Оренбургской области. На участках исследования проводили сбор гербария. Идентификацию растений осуществляли с использованием «Определителя сосудистых растений Оренбургской области». При описании сорно-полевых растений провели геоботаническое и эколого-фитоценотическое описание по общепринятым методикам. На участке при отвальной обработке почвы насчитывается 16 видов растений, относящихся к следующим семействам: Asteraceae D., Chenopodiaceae Vent., Polygonaceae Juss., Amaranthaceae Juss., Роасеае B., Brassicaceae B., Euphorbiaceae Juss., Caryophyllaceae Juss., ConvolvulaceaeJuss. При безотвальной обработке почв на участке исследования насчитывается 33 вида растений, относящихся к семействам: Asteraceae D., Роасеае B., Polygonaceae Juss., Chenopodiaceae Vent., Amaranthaceae Juss., Brassicaceae B., Rubiaceae Juss., Euphorbiaceae Juss., Fabaceae Lindl., Caryophyllaceae Juss., Convolvulaceae Juss., Resedaceae Martinov. На участке исследования доминировали виды растений: Amaranthus retroflexus L., A. blitoides S. Watson, Conyza canadensis (L.) Crong, Sonchus arvensis L., Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch и д. р., вредоносные космополитные многолетники, такие как: Convolvulus arvensis, Euphorbia waldsteinii, Cirsium setosum и т. д. Отвальная вспашка значительно облегчает борьбу с сорняками и способствует лучшему росту и развитию овощных культур.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- УЛГАУ

- Регион

- Россия, Ульяновск

- Почтовый адрес

- 432000, Ульяновская обл, г Ульяновск, Ленинский р-н, б-р Новый Венец, д 1

- Юр. адрес

- 432000, Ульяновская обл, г Ульяновск, Ленинский р-н, б-р Новый Венец, д 1

- ФИО

- Исайчев Виталий Александрович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- ugsha@yandex.ru

- Контактный телефон

- +7 (842) 2559535

- Сайт

- https://ulsau.ru/