Рассматриваются некоторые мотивы инкрустационного декора на предметах вооружения и конского снаряжения из Северного Причерноморья эпохи Великого переселения народов. Они принадлежат средиземноморской традиции и, вероятно, имеют ранневизантийское происхождение. В целом инкрустационный орнамент и характер обработки некоторых камней-инкрустаций (с рельефным декором) являются типичными для изделий средиземноморских мастерских. Эти декоративные элементы характерны для украшений, исполненных в технике перегородчатой инкрустации, бытовавших как в гуннское, так и в постгуннское время. «Иконография» орнамента этих вещей очень разнообразна, что свидетельствует об их изготовлении на заказ. Необходимо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, восточные параллели рассмотренных мотивов инкрустационного стиля свидетельствуют если не об их прямом происхождении, то, по крайней мере, о значительном вкладе художественных традиций Ближнего и Среднего Востока в ювелирное искусство римского / византийского Средиземноморья. И во-вторых, отдельные вещи, вроде гарды меча с Тамани, говорят о возможном происхождении некоторых предметов вооружения из мастерских Западного Средиземноморья, что может быть связано с отдельными эпизодами военной истории Боспора Киммерийского в VI в.

Идентификаторы и классификаторы

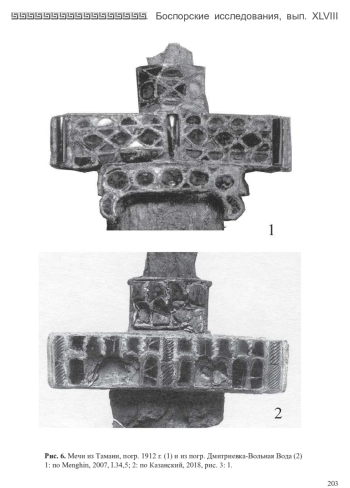

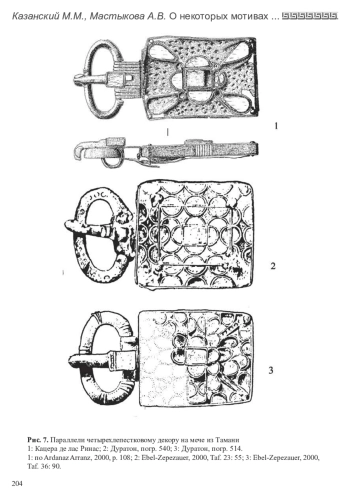

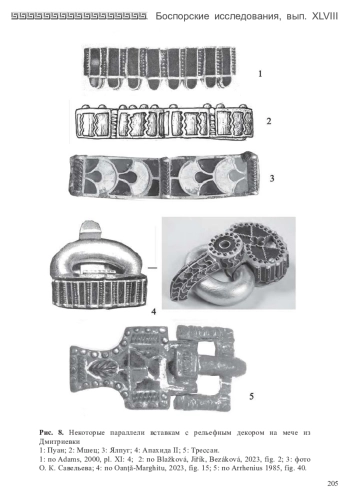

На инкрустированной гарде меча из кочевнического погребения постгуннского времени Дмитриевка-Вольная Вода в Северном Приазовье [OAК, 1904, с. 123, рис.215; Засецкая и др., 2007, с. 110; Казанский, 2018, с. 395] имеются продолговатые вставки с полукруглым сечением и поперечным рифлением (рис. 6: 2). Меч относится к числу понтийских (см. выше) и принадлежит типу 3, датируемому второй половиной V в. [Казанский, 2007, с. 123, 136]. Такие вставки представлены и на «парадном» мече понтийского типа из катакомбы 10 могильника Лермонтовская Скала-2 в Пятигорье, датированного второй половиной V – первой третью VI в. [Казанский, 2007, с. 124, рис. 51: 1, там же библиография]. Присутствие на мечах из Дмитриевки и Лермонтовской Скалы гранатов с рельефным декором указывает на средиземноморское происхождение этих предметов. Стоит упомянуть и украшение гарды меча с подобными вставками на вещах из находки постгуннского времени из Ялпуга, близ устья Дуная (рис. 8: 3) [Kazanski, 2018, fg. 1].

Список литературы

1. Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: Дар, 1999. 352 с. EDN: VLVEKH

2. Артамонов М.И. История хазар. Ленинград: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. 524 с.

3. Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Погребально-поминальный комплекс Алтынказган (III - первая половина VI в.). Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2023. 384 с.

4. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1979. 216 с. EDN: XUYXXV

5. Житие Святого Северина / Латинский текст, перевод, вступительная статья и комментарии А.И. Донченко. СПб.: Алетейя, 1998. 372 с.

6. Засецкая И.П. Классификация полихромных изделий гуннской эпохи по стилистическим данным // Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков: Советско-венгерский сборник / Отв. ред. А.К. Амброз, И.Ф. Эрдели. М.: Наука, 1982. С. 13-30.

7. Засецкая И.П. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV - первой половины V вв. н.э. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 1993. Вып. III. С. 23-105.

8. Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С. Морской Чулек: Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2007. 212 с. EDN: QPIZJL

9. Казанский М.М. Ранневизантийские мечи с инкрустированной гардой // Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С., Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2007. С. 122-141.

10. Казанский М.М. Погребения и “поминальники” воинских предводителей пост- гуннского времени в понтийских степях // Relationes rerum - Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletér / Ed. A. Korom. Budapest: Archaeolingua Alapítvány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Régészettudományi Intézet, Budapesti Történeti Múzeum, 2018. P. 393-408.

11. Казанский М.М., Мастыкова А.В. Инкрустированные пряжки и накладки эпохи Великого переселения народов с декором в виде рельефных волют: Византия и Барбарикум // Античная древность и средние века. 2022. Т. 50. С. 83-95. EDN: OTSXGM

12. Кулаковский М.Ю. Керченская христианская катакомба 491 года. (Материалы по археологи России. Вып. 6). СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1891. 30 с., 4 табл.

13. Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей. М.: Наука, 1983. 159 с.

14. Симоненко А.В., Лобай Б.И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 1991. 112 с.

15. Фурасьев А.Г. Зооморфные накладки начала V в. в технике клуазоне из Керчи: назначение и семантика // Нижневолжский Археологический Вестник. 2019. Т. 18. № 2. С. 181-196. EDN: MJZZHD

16. Храпунов Н.И. О взаимоотношениях Боспора и Византии при Юстиниане I // Vita antiqua. 2003. № 5-6. C. 171-178.

17. Яценко C.A. Аланская проблема и центральноазиатские элементы в культуре кочевников Сарматии рубежа I-II вв. н.э. // Петербургский Археологический Вестник. 1993. Вып. 3. С. 60-72. EDN: UVCOZU

18. Adams N. The Development of Early Garnet Inlaid Ornaments // Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe im 6.-7. Jahrhundert / Hrsg. C. Bálint. Budapest-Napoli-Roma: Archäologisches Institut der UAW, 2000. Р. 13-70.

19. Ardanaz Arranz F. La necrópolis de Cacera de las Ranas (Aranhjuez, Madrid). Madrid: Consejeria de educacion, Comunidad de Madrid, 2000. 316 p.

20. Arnal J., Riquet R. Le cimetière wisigothique des Pinèdes à Saint-Mathieu de Tréviers // Gallia. 1959. Vol. 17. P. 161-170.

21. Arrhenius B. Merovingian Garner Jewellery. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1985. 230 p.

22. Arias Sánchez I., Balamseda Muncharaz L.J. La necrópolis de época visigoda de Castiltierra (Segovia) Excavaciones dirigidas por E. Camps y J. M.ª de Navascués, 1932-1935. Materiales conservados en el Museo Arqueológico Nacional. Madrid: Museo Arqueológico Nacional, 2015. Vol. 1, 2. 1130 p., 297 p.

23. de Baye J. La bijouterie des Goths en Russie //j. de Baye. De l’Aube à l’Ob. Art, archéologie ethnographie. Ecrits des années 1874-1925 / Dir. J.-J. Charpy et al. Paris: Institut d’études slaves, 2022. P. 165-176.

24. Bierbrauer V. Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in Italien. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto medoevo, 1975. 368 S.

25. Bierbrauer V. Il rinvenimento dί Domagnano, Reppublica dί San Marino // I Goti a San Marino. Il Tresoro di Domagnano. Milano: Electa, 1995. Р. 42-47.

26. Blažková K., Jiřík J., Bezáková J. Discovery of the Gold Jewellery Hoard at Mšec and Its Significance // Royal Insignia of Late Antiquity from Mšec and Řevničov. Magnificent Finds from the Migration period from Central Bohemia / Eds. J. Jiřík, K. Blažková, J. Bezáková, B. Ager et al. Rakovnik: T.G.M. Museum in Rakovnik, 2023. Р. 16-26.

27. Böhme H.W. Der Frankenkonig Childerich zwischen Attila und Aëtius. Zu den Goldgriffspathen der Merowingerzeit // Festschrift für Otto-Herman Frey zum 65. Geburtstag / Hrsg. C. Dobiat. Marburg: Hitzeroth, 1994. S. 69-110.

28. Bóna I. Das Hunnenreich. Budapest-Stuttgart: Korvina, 1991. 294 S.

29. Caillet J.-P. L’antiquité tardive, le haut moyen âge et Byzance au Musée de Cluny, Sculpture et décoration monumentales. Petite sculpture. Orfèvrerie et métallurgie: objets d’usage personnel et profane. Orfèvrerie et métallurgie: objets à destination votive ou liturgique. Paris: Réunion des musées nationaux, 1985. 272 p.

30. Courtois C. Les Vandales et l’Afrique. Paris: Arts et métiersgraphiques, 1955. 458 p.

31. Ebel-Zepelzauer W. Studein zur Archäologie der Westgoten vom 5.-7. Jh. n. Chr. Mainz: Philipp von Zabern, 2000. 408 S.

32. Die Franken - Wegbereiter Europas. Vor 1500 Jahren: König Chlodwig und seine Erben. Mainz: Reiss-Museum Mannheim, 1996. Vol. 1, 2. 1112 S.

33. I Goti a San Marino. Il Tresoro di Domagnano. Milano: Electa, 1995. 64 p.

34. Haith C. Recherche en cours sur les collections mйrovingiennes du British Museum et la tombe perdue d’Artres // Bulletin de l’Association Francaise d’Archéologie Mérovingienne. 1982. Vol. 6. Р. 31-38.

35. Harhoiu R. Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien. Bukarest: Editura Enciclopedicǎ, 1998. 268 S.

36. Harhoiu R., Gora D., Aurul migraţiilor / Das Gold der Völkerwanderungszeit. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2000. 76 S.

37. Kazanski M. Les plaques-boucles mediterranéennes des Ve - VI siècles // Archéologie Médievale. 1994. Vol. 24. P. 137-198.

38. Kazanski M. Les épées “orientales” à garde cloisonnée du Ve- VIe siècle // International Connections of the Barbarians in the 1st - 5st centuries A.D. / Eds. E. Istvánovits, V. Kulcsár, Aszód - Nyíregyháza: Osváth Gedeon Museum Foundation; Jósa András Múzeum, 2001. Р. 389-418.

39. Kazanski M. La nécropole gallo-romaine et mérovingienne de Breny (Aisne). D’après les collections et les archives du Musée des Antiquités Nationales (Europe médiévale, 4). Montagnac: Editons Monique Mergoil, 2002. 269 p. EDN: EGRETE

40. Kazanski M. Deux appliques de selle post- hunnique provenant de Jalpug (Delta du Danube): parallèles et datation // Studia Romana et Mediævalia Europænsia. Miscellanea in honorem annos LXXXV peragentis Professoris emeriti Dan Gh. Teodor oblata / Dir. D. Aparaschivei, G. Bilavschi. Bucureşti: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei.,Carol I“, 2018. Р. 169-187.

41. Kazanski M., Mastykova A., Périn P. Byzance et les royaumes barbares d’Occident au début de l’époque mérovingienne // Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum / Hrsg. J. Tejral. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2002. P. 159-194. EDN: XQQUWR

42. Kazanski M., Périn P. La tombe de Childéric et la question de l‘origine des parures du style cloisonné // Antiquités Nationales. 1996. Vol. 28. P. 203-209.

43. Legoux R., Péri P., Vallet F. Chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien entre Manche et Lorraine. Saint-Germain-en-Laye: Assoviation française d’archéologie mérovingienne, 2016. 72 p.

44. Menghin W. Das Schwert im Frühen Mittelalter. Stuttgart: Theiss, 1983. 367 S.

45. Menghin W. (Hrsg.). Merowingerzeit. Europa ohne Grenzen. Berlin: Minerva, 2007. 592 S.

46. Molinero Perez A. La necropolis visigoda de Duraton Segovia. Excavationes del Plan Nacional de 1942 y 1943. Madrid: Comisaría General de Excavaciones Arqueológica, 1948. 178 p.

47. Molinero Perez A. Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales 1941-1959 al. Museo Arqueologico de Segovia. Madrid: Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, 1971. 167 p.

48. Musche B. Vorderasiatischen Schmuck zur Zeit der Arsakiden und der Sasaniden. Leiden, New York, København, Köln: Brill, 1988. 350 S., 117 Taf.

49. Oanță-Marghitu R. The Apahida Princely Graves // Royal Insignia of Late Antiquity from Mšec and Řevničov. Magnificent Finds from the Migration period from Central Bohemi / Eds. J. Jiřík, K. Blažková, J. Bezáková, B. Ager et al. Rakovnik: T.G.M. Museum in Rakovnik, 2023. P. 81-94.

50. L’Or des princes barbares: Du Caucase à la Gaule Ve siècle après J.-C. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2002. 223 p.

51. Pfeiler B. Römischer Goldschmuck des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. nach datierten Funden. Mayence: Philipp Von Zabern, 1970. 136 S.

52. Pinar Gil J. La quotidienatà dell’orafo altomedievale, trq stanzialità e mobilità // I maestri del metallo: l’intelligenza nelle mani / Eds. M. Benghelli, M. De Marci. Roma: BraDypUS, 2017. P. 9-24.

53. Quast D. Das “Pektorale” von Wolfsheim, Kr. Mainz-Bingen // Germania. 1999. Bd. 77/2. S. 705-718.

54. Quast D. Völkerwanderungszeitliche Frauengräber aus Hipo Regius (Annaba / Bône) in Algerien // Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. 2005. Bd. 52. S. 237-315.

55. Quast D. Mediterrane Scheibenfibeln der Völkerwanderugnszeit mit Cloisonnéverzierung - eine typologosche und chronologische Übersicht // Archäologishes Korrespondenzblatt. 2006. Bd. 36. S. 259-278.

56. Quast D. (Hrsg.). Das Grab des fränkischen Königs Childerich in Tournai und die Anastasis Childerici von Jean-Jacques Chifflet aus dem Jahre 1655. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2015. 518 S.

57. Ripoll Lopez G. Reflexiones sobre arqueologia funeraria, artesanos y produccion artistica de la Hispania visigoda // Corsi ravennate. 1987. Vol. 34. P. 343-373.

58. Roth H. Almandilhandel und -verarbeitung im Bereich des Mittelmeers // Allgemeine und vergleichene Archäologie. Beiträge. 1980. Bd. 2. S. 309-335.

59. Rouquete D. Les parures wisigothiques de Marseillan Herault // Revue Archéologique de Narbonnaise. 1969. Vol. 2. P. 197-205.

60. Schulze-Dörrlamm M. Die spätrömischen und frühmittelalterlichen Gräberfelder von Gondorf, Gern. Kobern-Gondorf. Kr. Mayen-Koblenz. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1990. 400 S., 279 Taf.

61. Tejral J. Einhemische und Fremde. Das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung. Brno: Archäologisches Institut AW CR, 2011. 466 S.

62. Werner J. Beiträge zur Archäologie des Attila-Rechies. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1956. 138 S.

63. Werner J. Eine ostrogotische Prunkschnalle von Köln-Severinstor // Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte. 1958. Bd. 3. S. 55-60.

64. Werner J. Zu den donaulandischen Beziehungen des Alamannischen Gräberfeldes am alten Gotterbarmweg in Basel // Helvetia Antiqua. Festschrift Emil Vogt / Hrsg. R.R. Degen, D. Walter, R. Wyss. Zurich: Conzett & Huber, 1966. S. 283-292.

65. Wood I. Les Burgondes // Rome et les Barbares / dir. J.-J. Aillagon. Venise: Skira, 2008. P. 337-339.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Таврическая архивная ученая комиссия была создана 24 января 1887 г. Изначально, в качестве основного рода ее деятельности Таврическим губернатором А. Н. Всеволожским рассматривалось не только архивное, но и археологическое направление, предусматривающее создание губернского музея древностей. С первых лет работы ТУАК археологическая тематика заняла достойное место. Этому в немалой степени поспособствовали ее члены, среди которых с момента создания комиссии оказались и те, кто уже на протяжении многих лет до этого проявлял живой интерес к археологии, в том числе и керченским древностям. На страницах «Известий» ТУАК часто помещались, посвященные им публикации, а «керченский» отдел музея комиссии стал одним из самых представительных по числу находок, дважды пополнившись «дублетами», переданными из Керченского музея древностей. Предпринимались, также, попытки сохранения архитектурных и археологических памятников, находившихcя на территории Керченского полуострова. Что очень важно, в члены комиссии избирались, или привлекались к ее работе, жители Керчи. Плодотворная деятельность ТУАК была прервана революциями и Гражданской войной, а спустя три года после установления Советской власти в Крыму (25 марта 1923 г.) она была преобразована в «Таврическое общество истории, археологии и этнографии». Тем не менее, за 36 лет своей деятельности ТУАК смогла внести посильный вклад в изучение керченских древностей, хотя это направление и не было одним из приоритетных для нее.

В статье на примере медресе Керченского полуострова демонстрируется состояние системы исламского духовного образования на территории Крымского полуострова в XIX веке. На основании сохранившихся архивных и литературных источников делается сопоставление количества медресе Керченского полуострова в различные исторические периоды с XVII по XX вв. Проводится анализ причин изменения численности заведений. Делается попытка локализации упомянутых учреждений в современных географических реалиях.

Христианская архитектура Мангупского городища представлена 25-ю церквями. Большая часть из них представлена простым типом культового сооружения - одноапсидным однонефным храмом. Среди всех наземных однонефных храмов расположенных на территории Мангупского городища выделяются только 7 храмов, с хорошо сохранившейся планировочной структурой. Эти храмы укладываются в два исторических периода христианского Мангупа: золотоордынский (конец XIII - около 1395 г.) - «церковь 1967 г.» и «церковь 1968 г.», феодоритский (около 1400-1475 гг.) - три церкви на плато (церковь Св. Георгия, церковь Св. Константина, «церковь 1969 г.») и две в округи городища (церковь на г.. Илька и «часовня» на месте более раннего крестообразного храма на вершине холма Мазар-тепе). При возведении храмов применялись традиционные византийские строительные принципы, которые приспосабливали хорошо известные строительные формы зданий под существующий рельеф местности. Несмотря на это, анализ архитектурно-конструктивных и архитектурно-литургических особенностей однонефных храмов показывает совершенно иную идеологию, основной вывод которой - форма храма не определяет форму литургии. Один тип церкви, единая ось литургических зон (разных форм и размеров), но различные литургические процессы, иногда требующие наличие дополнительных церковных атрибутов. Немаловажным выводом исследования является выявление градостроительной закономерности, при которой храмы золотоордынского периода расположены вдоль южного обрыва плато, а храмы феодоритского периода - внутри кварталах города.

В статье рассматривается вопрос об особой заинтересованности Византии в стратегически важном для неё крымском регионе на основе находок на его территории печатей византийских василевсов и местных имперских чиновников. На основе данных моливдовулов местных чиновников, которые существенно расширяют базу источников для построения исторических реконструкций в политико-административном развитии региона вырисовывается достаточно чёткая картина эволюции системы византийского управления в Таврике на протяжении VIII-XI столетий. Помимо печатей представителей региональных властей в попытках построения исторических реконструкций, отражающих повышенное внимание Империи к этой стратегически важной для неё области, особую роль играют и обнаруженные на территории Таврики буллы византийских василевсов. Места находок печатей показывают, что императорская корреспонденция поступает преимущественно в юго-западную часть полуострова, где располагался главный административный центр провинции, Херсон. Введение в научный оборот трёх новых моливдовулов императоров, Анастасия I, Тиберия Константина и Фоки возвращают нас к эпизодам ранневизантийской истории Таврики, и в очередной раз наглядно показывают, что активная заинтересованность Византии в регионе продолжалась и в постюстиниановскую эпоху.

Статья посвящена проблеме появления гуннов в Северном Причерноморье во второй половине IV в. н. э. Существует мнение, что некоторые из кочевников гуннского круга племен, например, алпидзуры, проникли в регион из глубинных районов Азии, немного ранее появления здесь основной волны гуннов. Авторы с целью решения данной проблемы, предлагают привлечь в качестве важнейших источников для исследования, две тамги на зеркале-подвеске из женского погребения Кизиярская Балка (Мелитополь), относящегося к одному из ранних погребений гуннов в Северном Причерноморье. На основании тщательного анализа данных тамг, авторы приходят к выводу, что пришедшие в Северное Причерноморье алпидзуры и местные кочевники имели общих легендарных предков. Более того, как у алпидзуров, так и у их родственников, в том числе и из числа боспорской элиты, в достаточной степени был развит особый пласт религиозных представлений, связанный с почитанием своих прославленных родоначальников. Видимо именно на базе таких представлений, подошедшие в Северное Причерноморье кочевники, имеющие общих прославленных героических предков с местными варварами, смогли создать с последними совершенно новое, возникшее уже в Северном Приазовье объединение, получившее название алпидзуры («герой-народ-дзур»). Возможно именно такое тесное взаимодействие с представителями боспорской и варварской элиты Северного Причерноморья, способствовало, не только быстрой адаптации к местным условиям, но и к переходу части указанных варваров на оседлый образ жизни.

В статье рассматриваются амфорные комплексы IV в. н. э. из раскопок городища «Белинское» 1996-2022 годов. Анализ сочетаемости трёх типов амфор (F и Е по Д. Б. Шелову и C Snp I) в комплексах городища «Белинское» показал, что для первой четверти IV века характерно явное доминирование амфор типа C Snp I (в их ранних вариантах) в сочетании с амфорами типа F по Д. Б. Шелову. Для последней четверти этого века характерно сочетание амфор F и Е по Д. Б. Шелову (без явного доминирования одного из типов) с включением незначительного количества амфор типа C Snp I («Делакеу») в поздних вариантах. При этом морфологические признаки амфор типа F, присутствовавших в комплексах первой четверти IV века, отличаются от морфологических признаков амфор этого же типа в комплексах последней четверти IV века, что указывает на определённую эволюцию этого типа амфор на протяжении данного отрезка времени.

В статье приводится подробный анализ терракотовых предметов, найденных в погребениях некрополя Танаиса. Представлены аналогии данным находкам, происходящие из античных городов и поселений Боспорского царства. Все терракотовые статуэтки датируются I - III вв. н. э., происходят из детских погребений, большинство из которых было ограблено в древности. Вероятно, по религиозным представлениям жителей древнего Танаиса, терракоты служили проводниками в потусторонний мир, а также своеобразными жертвами хтоническим богам. Они имеют культовое значение и свидетельствуют об эллинизации высших слоев жителей Танаиса.

Статья посвящена подробному рассмотрению фрагментированной гидрии инв. № П.1909-91 из собрания Эрмитажа. Она была найдена в 1909 году при раскопках погребения в кургане в Пантикапее (совр. Керчь). В Эрмитаж она поступила в 1912 году в виде 49 фрагментов. На основе сохранившихся фрагментов и аналогичных фигур на других вазах того же периода или мастерской А. Г. Букиной сделана графическая реконструкция гидрии. Фармаковский, Шкорпил, Шефолд, Бордман, Валаванис, Танос писали о гидрии, предлагая свои идеи по поводу атрибуции (Элевсинский мастер, Мастер свадебного шествия) и интерпретации изображения. Российские авторы начала XX века отождествили ряд персонажей, Шефолд - всех. Но никто не выдвинул идею о том, что за сцена изображена. В статье, на основе изучения иконографии рождения Афины в аттической вазописи, формального анализа росписей вазописцев этого времени, а также изучения всех вариантов реконструкции восточного фронтона Парфенона, выдвигается идея, что на гидрии П.1909-91 и на пелике Ю. О.-10 изображено рождение Афины по мотивам восточного фронтона Парфенона.

Святилище Ахилла на Бейкуше возникло в начале VI в. до н. э., что заметно раньше, чем его же святилище на острове Левке. При этом характер отправления культа в обоих святилищах резко отличался. Если на Левке всё практически полностью соответствовало греческим ритуалам, то на Бейкуше преобладали «варварские» компоненты культовых действ. Это, а также краткие граффити A, АХ и AXI (особенно - с изображением змей) позволяют допустить большую вероятность того, что на Бейкуше совершалось, в основном, не поклонение греческому Ахиллу, но Áhi-Змею - Первопредку и, возможно, Верховному богу местного «варварского» населения. Всем этим и было обусловлено, на наш взгляд, полное отсутствие в античной литературе сведений о здешнем крупном святилище Ахилла.

Статья посвящена подробному рассмотрению инвентаря трех погребений из грунтового некрополя Волна 1, раскопанного в юго-западной части Таманского полуострова (Темрюкский район Краснодарского края) в 2015 - 2018 годах. Речь идет о погребениях из раскопок 2016 года (детском, мужском, женском), в которых найдены аттические керамические вазы: расписные (чернофигурные, в технике Сикса), чернолаковые, с кораллово-красной облицовкой. В комплексе 211 вместе с останками ребенка найден аттический чернофигурный лекиф Мастера Афины с изображением гибели Кайнея, позднеархаическая бихромная фиала ахеменидского типа, чернолаковая чаша, железный предмет. В погребении 172 найден мужской костяк в «позе всадника», железный стержень, фиала-мезомфал с декором в технике Сикса (изображены три бегущих Минотавра и надписи), железные наконечники стрел, бронзовое украшение или застежка, протофасосская амфора, чернофигурный килик Безлистной группы («чаша с глазами», изображены Дионис и члены фиаса) и железный меч. В погребении 273 скелет определен, как женский, там найдены: бронзовое зеркало, пряслице, бусина, чернолаковый килик, красноглиняная миска, чернофигурный лекиф с пальметтами и две мисочки (одна чернолаковая, другая с кораллово-красной облицовкой). В статье предлагается интерпретация находок (как формы сосудов, так и содержания росписей), созданных гончарами и вазописцами афинского Керамика и найденных в погребениях на азиатской стороне Боспора.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- КФУ

- Регион

- Россия, Симферополь

- Почтовый адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- Юр. адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- ФИО

- Курьянов Владимир Олегович (Исполняющий обязанности ректора)

- E-mail адрес

- v.kuryanov@cfuv.ru

- Контактный телефон

- +7 (978) 9876086

- Сайт

- https://cfuv.ru