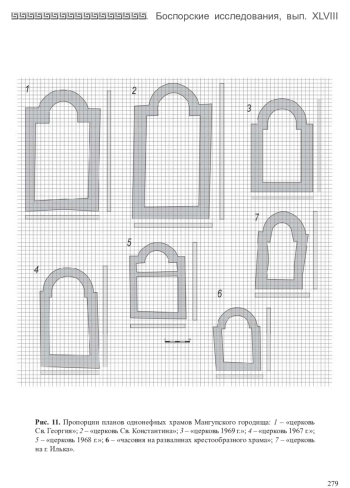

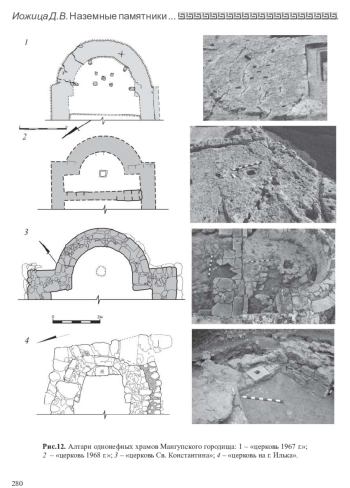

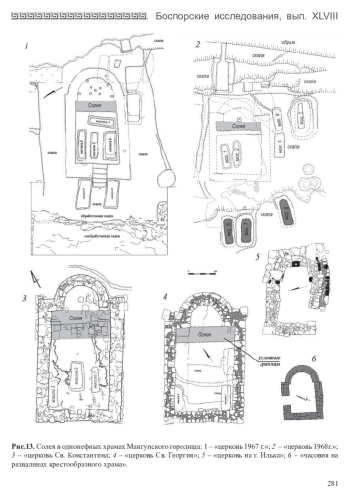

Христианская архитектура Мангупского городища представлена 25-ю церквями. Большая часть из них представлена простым типом культового сооружения - одноапсидным однонефным храмом. Среди всех наземных однонефных храмов расположенных на территории Мангупского городища выделяются только 7 храмов, с хорошо сохранившейся планировочной структурой. Эти храмы укладываются в два исторических периода христианского Мангупа: золотоордынский (конец XIII - около 1395 г.) - «церковь 1967 г.» и «церковь 1968 г.», феодоритский (около 1400-1475 гг.) - три церкви на плато (церковь Св. Георгия, церковь Св. Константина, «церковь 1969 г.») и две в округи городища (церковь на г.. Илька и «часовня» на месте более раннего крестообразного храма на вершине холма Мазар-тепе). При возведении храмов применялись традиционные византийские строительные принципы, которые приспосабливали хорошо известные строительные формы зданий под существующий рельеф местности. Несмотря на это, анализ архитектурно-конструктивных и архитектурно-литургических особенностей однонефных храмов показывает совершенно иную идеологию, основной вывод которой - форма храма не определяет форму литургии. Один тип церкви, единая ось литургических зон (разных форм и размеров), но различные литургические процессы, иногда требующие наличие дополнительных церковных атрибутов. Немаловажным выводом исследования является выявление градостроительной закономерности, при которой храмы золотоордынского периода расположены вдоль южного обрыва плато, а храмы феодоритского периода - внутри кварталах города.

Идентификаторы и классификаторы

К большому сожалению, редко удается археологически зафиксировать киворий или даже его фрагменты in situ. Так, например, в Константинополе ни один из кивориев не сохранился полностью, лишь его фундаменты в виде четырех колонн были обнаружены в Хоре (VI в.). Невозможность выявить следы престола, вероятно, связана с тем, что киворий мог опираться на углы самого престола [Голубинский, 1904, с. 170]. Тем не менее установлено, что кивории сооружались из дерева, камня и металла [Wessel, 1965, p.1055; Красносельцев, 1879, с. 47 – 50]. Кроме традиционного расположения в интерьере церкви над престолом, его также помещали слева и/или справа у стены перед алтарем, реже над амвоном [Матвеева, 2015, с. 9 – 30; Bogdanović, 2008; Smith, 1956].

Список литературы

1. Веймарн Е.В. Мангуп. Разведки оборонительных стен и некрополь // Материалы и исследования по археологии СССР. 1953. № 34.

2. Герцен А.Г., Науменко В.Е., Душенко А.А., Ганцев В.К., Иожица Д.В., Набоков А.И., Новиков С.А., Голев С.А., Петрова Д.А. Исследования мангупского городища в 2022 год // История и археология Крыма. 2023. Вып. ХIX. С. 76-93. EDN: WJGDFY

3. Герцен А.Г., Науменко В.Е., Душенко А.А., Ганцев В.К., Иожица Д.В., Набоков А.И. Раскопки Мангупского городища: дворец, “церковь 1968 г”., Алмалыкский могильник // История и археология Крыма. 2020. Вып. ХIII. С. 111-128. EDN: FETXSS

4. Герцен А.Г., Науменко В.Е., Шведчикова Т.Ю. Население Дороса-Феодоро по результатам комплексного археолого-антропологического анализа некрополей Мангупского городища (IV-XVII вв.). М.; СПб., 2017. 272 с. EDN: VOKIFW

5. Герцен А.Г., Науменко В.Е. Октагональная церковь цитадели Мангупа (Крым): вопросы хронологии и архитектурной композиции // Труды Государственного Эрмитажа. 2010. Т. 53: Архитектура Византии и древней Руси IX-XII вв. EDN: NXUVBC

6. Голубинский Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. М., 1904.

7. Завадская И.А. О методах проектирования ранневизантийских базилик Херсонеса // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. СПб., 2019. Вып. 9. С. 233-243. EDN: LJOUAV

8. Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым. В 6 томах. Париж, 1843. Т. 5, 6. Симферополь: Бизнес-Информ. 2009. 328 с.

9. Иожица Д.В. Новые материалы к изучению стеновой живописи Мангупского городища: фреска церкви св. Георгия // Материалы международной научной конференции “III Свято-Владимирские чтения”. Севастополь, 2018. С. 40-42. EDN: YSDGWD

10. Иожица Д.В. Византийская базилика и ее архитектурные компоненты. Некоторые проблемы современной историографии // ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: империя и полис. XII Международный Византийский Семинар: Материалы научной конференции. Симферополь, 2020. С. 137-142. EDN: GZUMHI

11. Иожица Д.В. Наземные однонефные храмы Мангупского городища // ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: империя и полис. ХV Международный Византийский Семинар: Материалы научной конференции. Симферополь, 2023. С. 133-140. EDN: OJGVZK

12. Кеппен П.И. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. СПб.: Императорская Академия наук, 1837. 409 с.

13. Кирилко В.П. Древности Семидворья I. Средневековый двухапсидный храм в урочище Еди-Евлер (Алушта, Крым): исследования и материалы. Киев, 2015. (Археологический альманах. № 32).

14. Красносельцев Н.Ф. Расположение и убранство древнехристианских храмов // Православный собеседник. Второе полугодие. 1879. С. 3-60.

15. Кузнецов В.А. Зодчество феодальной Алании. Орджоникидзе, 1977. 176 с.

16. Лепер Р.Х. Археологические исследования в Мангупе в 1912 г. // ИАзвестия Имп. Археологической Комиссии. 1913. Вып. 47. С. 73-79; 146-154.

17. Лидов А.М. Происхождение иконостаса // Иконы. Мир святых образов в Византии и на Руси. М.: Феория, 2013. 406 с.

18. Липатов А.А. Византийские традиции в строительном производстве Древней Руси: строительные растворы, стены, фундаменты: Дисс.. канд. ист. наук. СПб., 2006. 304 с. EDN: NNTBXF

19. Лосицкий Ю.Г. До питання типологiчної еволюцiї монументальної архiтектури середньовiчного Криму // Археологiя. 1990. № 2. С. 33-45.

20. Матвеева Ю.Г. Ранневизантийский алтарный киворий: истоки, прототипы, реальное сооружение и иконографический символ // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. 2015. Вып. 2 (18). С. 9-30. EDN: UBLVPV

21. Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. Симферополь, 1997. 384 с. EDN: RSULWL

22. Мыц В.Л. Загородный храм и некрополь Мангупа // Античная древность и средние века. 1984. Вып. 21. С. 57-66.

23. Мыц В.Л. Отчет о раскопках крестообразного храма на южном склоне г. Мангуп в 1981 г. // Научный архив Института археологии Крыма РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1982. Д. 1.

24. Науменко В.Е., Герцен А.Г., Иожица Д.В. Христианский Мангуп. Современная источниковая база и основные этапы истории // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2021. Вып. XXVI. С. 255-281. EDN: TQSNDE

25. Науменко В.Е., Иожица (Корзюк) Д.В. Церковь на горе Илька в округе Мангупского городища (Юго-Западный Крым). Архитектурный анализ и объемная реконструкция памятника // Вопросы всеобщей истории архитектуры. 2018. Вып. 10. С. 170-196. EDN: YSEDOX

26. Науменко В.Е “Церковь 1967 года” - малоизвестный храмово-погребальный комплекс Мангупского городища. Проблемы датировки и назначения // Христианство в археологических и письменных источниках: Материалы X Международной научной конференции по церковной археологии, посвященной 160-летию Д.В. Айналова. Симферополь, 2022. С. 181-189.

27. Оустерхаут Р. Византийские строители / пер. Л.А. Беляева, Г.Ю. Ивакина. Киев, М., 2005. 332 с.

28. Партина А.С. Архитектурные термины: Иллюстартивный словарь. М., 2001. 208 с.

29. Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793-1794 годах. М., 1999. 246 с.

30. Подосинов А.В. Литургическое движение в сакральном пространстве: об античных истоках восточно-христианской обрядности // Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств. М., 2009. С. 50-65.

31. Полевой В.М. Искусство Греции. Средние века. М., 1973. 352 с.

32. Тафт Р.Ф. Статьи. Т. 1. [пер. с англ. С. В. Голованова]. Омск, 2010. 480 с.

33. Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. СПб., 2005. 160 с.

34. Тункина И.В. Малоизвестные страницы истории изучения Мангупа: академическая экспедиция Е.Е. Кёлера 1821 г. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2017. Вып. XXII. С. 433-447. EDN: ZWJIOL

35. Уваров А.С. Командировка графа на исследование южных губерний // Уваров А.С. Сборник мелких трудов. Т. III. Материалы для биографии и статьи по теории археологии. М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. С. 7-15.

36. Хрушкова Л.Г. Солея в христианском храме: Запад, Восток, Крым // Материалы научной конференции, посвященной 170-летию К. К. Косцюшко-Валюжинича / Ред.-сост. В.В. Майко, Т.Ю. Яшаева. Севастополь, 2017в. С. 78-80. EDN: VYRUPZ

37. Хрушкова Л.Г. К дискуссии о времени строительства Мангупской базилики // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2017а. Вып. XXII. С. 107-138. EDN: ZWJIFZ

38. Хрушкова Л.Г Что такое солея: об одной долгой и незавершенной дискуссии // Византийский временник. 2017б. Т. 101. С. 223-247. EDN: QQYWRK

39. Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV-VII века). М., 2002. 500 с. EDN: SSEQRB

40. Чукова Т.А. Алтарь древнерусского храма конца X - первой трети XIII в. Основные архитектурные элементы по археологическим данным. СПб., 2004. 224 с. EDN: TGYHHL

41. Arranz M. L’Eucologio constantinopolitano agli inizi del secolo XI. Hagiasmatarion & Archieratikon (Rituale & Pontii cale) con l’aggiunta del Leitourgikon (Messale). Rome, 1996.

42. Blaauw, S. L. de. Arnolfo’s high altar ciboria and Roman liturgical traditions // Arnolfo’s Moment. Acts of an International Conference / eds. D. Friedman, J. Gardner, M. Haines. Florence, 2009. P. 123-140.

43. Bogdanović J. Canopies: The Framing of Sacred Space in the Byzantine Ecclesiastical Tradition. PhD dissertation. Princeton, 2008.

44. Chen D. On Planning of Synagogues and Churches in Palaestina: A Comparison with Syria and Illyricum // Christian Archaeology in the Holy Land. New Discoveries / Eds. G.C. Bottini, L. Di Segni, E. Alliata. Jerusalem, 1990. P. 523-533.

45. Crowfoot J.W. The Christian churches // Gerasa: city of Decapolis: An account embodying the record of a joint excavation conducted by Yale university and the British school of archeology in Jerusalem. 1928. Vol. 3.

46. Epstein A.W. The Middle Byzantine Sanctuary Barrier: Templon or Iconostasis? // Journal of the British Archeological Association. 1981. Vol. CXXXIV. Р. 1-27.

47. Gerstel S. The Chora Parekklesion, the Hope for a Peaceful Afterlife, and Monastic Devotional Practices // Klein, Ousterhout, and Pitarakis. 2011. Р. 129-145.

48. Grabar A. Martyrium: Recherches sur le culte des reliques et l’art chretien antique. II vols. Paris, 1947. 402 p.

49. Guyer S. Grundlagen mittelalterlicher abendländischer Baukunst: Beiträge zu der vom antiken Tempel zur kreuzförmigen Basilika des abendländischen Mittelalters führenden Entwicklung. Einsiedeln and Zurich, Switzerland: Benziger Verlag, 1950. 199 S.

50. Krautheimer R. Early Christian architecture. 4th edition with Sl. Curcic, 1986.

51. Kroesen J. Ciborios y baldaquinos en iglesias medievales. Un panorama Europeo // Codex Aquilarensis. 2013. Vol. 29. P. 189-222.

52. Lassus J. Sanctuaires chrétiens de Syrie. Essai sur la genèse, la forme et l’usage liturgique des édifices du culte chrétien, en Syrie, du IIIe siècle à la conquête musulmane. Paris, 1947.

53. Marinis V. Architecture and Ritualin the Churches of Constantinople: Ninth to Fifteenth Centuries. Cambridge University Press, 2014. xvii, 243 p.

54. Marinis V. Dei ning Liturgical Space in Byzantium // Stephenson. 2010. Р. 284-302.

55. Marinis V. Tombs and Burials in the Monastery tou Libos in Constantinople // Dumbarton Oaks Papers. 2009. Vol. 63. Р. 147-166.

56. Marinis А. Structure, Agency, Ritual, and the Byzantine Church // Architecture of the Sacred: Space, Ritual, and Experience from Classical Greece to Byzamium. Cambridge, 2012. Р. 338-364.

57. Mathews T.F. Private liturgy in Byzantine architecture Towards a re-appraisal // Dumbarton Oaks Papers. 1982. Vol. 30. P. 125-138.

58. Mathews T.F. The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy. London: University Park, 1971.

59. Orlandos A. Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ τῆς Μεσογειακῆς λεκάνης. Athens, 1954.

60. Peschlow Urs. Der mittelbyzantinische Ambo aus archäologischer Sicht. Thymiama 1. 1994. Р. 255-260.

61. Schilbach E. Byzantinische Metrologie. München, 1970. 291 S.

62. Schneider A.M. Liturgie und Kirchenbau in Syrien // Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. Philologisch-Historiche Klasse. 1949. Bd. 3. S. 45-68.

63. Smith E.B. Architectural Symbolism in Ancient Rome and the Middle Ages. Princeton, 1956. 219 р.

64. Teteriatnikov N. The Liturgical Planning of Byzantine Churches in Cappadocia. Pontificio Istituto Orientale, 1996. 240 p. (Orientalia Christiana analecta, 252).

65. Walter C. The Byzantine Sanctuary: A Word List // Литургия, архитектура и искусство византийского мира. Труды XVIII Международного конгресса византинистов (Москва, 8-15 августа 1991) и другие материалы, посвященные памяти о. Иоанна Мейендорфа / Под ред. К.К. Акентьева. СПб., 1995. P. 95-106.

66. Wessel K. Altar // Reallexikon zur Byzantinichen Kunst. Stuttgart, 1963. S. 111-120.

67. Xydis S. G. The Chancel Barrier, Solea and Ambo of Hagia Sofia // The Art Bulletin. 1947. Vol. 29,1. P. 1-24.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Таврическая архивная ученая комиссия была создана 24 января 1887 г. Изначально, в качестве основного рода ее деятельности Таврическим губернатором А. Н. Всеволожским рассматривалось не только архивное, но и археологическое направление, предусматривающее создание губернского музея древностей. С первых лет работы ТУАК археологическая тематика заняла достойное место. Этому в немалой степени поспособствовали ее члены, среди которых с момента создания комиссии оказались и те, кто уже на протяжении многих лет до этого проявлял живой интерес к археологии, в том числе и керченским древностям. На страницах «Известий» ТУАК часто помещались, посвященные им публикации, а «керченский» отдел музея комиссии стал одним из самых представительных по числу находок, дважды пополнившись «дублетами», переданными из Керченского музея древностей. Предпринимались, также, попытки сохранения архитектурных и археологических памятников, находившихcя на территории Керченского полуострова. Что очень важно, в члены комиссии избирались, или привлекались к ее работе, жители Керчи. Плодотворная деятельность ТУАК была прервана революциями и Гражданской войной, а спустя три года после установления Советской власти в Крыму (25 марта 1923 г.) она была преобразована в «Таврическое общество истории, археологии и этнографии». Тем не менее, за 36 лет своей деятельности ТУАК смогла внести посильный вклад в изучение керченских древностей, хотя это направление и не было одним из приоритетных для нее.

В статье на примере медресе Керченского полуострова демонстрируется состояние системы исламского духовного образования на территории Крымского полуострова в XIX веке. На основании сохранившихся архивных и литературных источников делается сопоставление количества медресе Керченского полуострова в различные исторические периоды с XVII по XX вв. Проводится анализ причин изменения численности заведений. Делается попытка локализации упомянутых учреждений в современных географических реалиях.

В статье рассматривается вопрос об особой заинтересованности Византии в стратегически важном для неё крымском регионе на основе находок на его территории печатей византийских василевсов и местных имперских чиновников. На основе данных моливдовулов местных чиновников, которые существенно расширяют базу источников для построения исторических реконструкций в политико-административном развитии региона вырисовывается достаточно чёткая картина эволюции системы византийского управления в Таврике на протяжении VIII-XI столетий. Помимо печатей представителей региональных властей в попытках построения исторических реконструкций, отражающих повышенное внимание Империи к этой стратегически важной для неё области, особую роль играют и обнаруженные на территории Таврики буллы византийских василевсов. Места находок печатей показывают, что императорская корреспонденция поступает преимущественно в юго-западную часть полуострова, где располагался главный административный центр провинции, Херсон. Введение в научный оборот трёх новых моливдовулов императоров, Анастасия I, Тиберия Константина и Фоки возвращают нас к эпизодам ранневизантийской истории Таврики, и в очередной раз наглядно показывают, что активная заинтересованность Византии в регионе продолжалась и в постюстиниановскую эпоху.

Статья посвящена проблеме появления гуннов в Северном Причерноморье во второй половине IV в. н. э. Существует мнение, что некоторые из кочевников гуннского круга племен, например, алпидзуры, проникли в регион из глубинных районов Азии, немного ранее появления здесь основной волны гуннов. Авторы с целью решения данной проблемы, предлагают привлечь в качестве важнейших источников для исследования, две тамги на зеркале-подвеске из женского погребения Кизиярская Балка (Мелитополь), относящегося к одному из ранних погребений гуннов в Северном Причерноморье. На основании тщательного анализа данных тамг, авторы приходят к выводу, что пришедшие в Северное Причерноморье алпидзуры и местные кочевники имели общих легендарных предков. Более того, как у алпидзуров, так и у их родственников, в том числе и из числа боспорской элиты, в достаточной степени был развит особый пласт религиозных представлений, связанный с почитанием своих прославленных родоначальников. Видимо именно на базе таких представлений, подошедшие в Северное Причерноморье кочевники, имеющие общих прославленных героических предков с местными варварами, смогли создать с последними совершенно новое, возникшее уже в Северном Приазовье объединение, получившее название алпидзуры («герой-народ-дзур»). Возможно именно такое тесное взаимодействие с представителями боспорской и варварской элиты Северного Причерноморья, способствовало, не только быстрой адаптации к местным условиям, но и к переходу части указанных варваров на оседлый образ жизни.

Рассматриваются некоторые мотивы инкрустационного декора на предметах вооружения и конского снаряжения из Северного Причерноморья эпохи Великого переселения народов. Они принадлежат средиземноморской традиции и, вероятно, имеют ранневизантийское происхождение. В целом инкрустационный орнамент и характер обработки некоторых камней-инкрустаций (с рельефным декором) являются типичными для изделий средиземноморских мастерских. Эти декоративные элементы характерны для украшений, исполненных в технике перегородчатой инкрустации, бытовавших как в гуннское, так и в постгуннское время. «Иконография» орнамента этих вещей очень разнообразна, что свидетельствует об их изготовлении на заказ. Необходимо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, восточные параллели рассмотренных мотивов инкрустационного стиля свидетельствуют если не об их прямом происхождении, то, по крайней мере, о значительном вкладе художественных традиций Ближнего и Среднего Востока в ювелирное искусство римского / византийского Средиземноморья. И во-вторых, отдельные вещи, вроде гарды меча с Тамани, говорят о возможном происхождении некоторых предметов вооружения из мастерских Западного Средиземноморья, что может быть связано с отдельными эпизодами военной истории Боспора Киммерийского в VI в.

В статье рассматриваются амфорные комплексы IV в. н. э. из раскопок городища «Белинское» 1996-2022 годов. Анализ сочетаемости трёх типов амфор (F и Е по Д. Б. Шелову и C Snp I) в комплексах городища «Белинское» показал, что для первой четверти IV века характерно явное доминирование амфор типа C Snp I (в их ранних вариантах) в сочетании с амфорами типа F по Д. Б. Шелову. Для последней четверти этого века характерно сочетание амфор F и Е по Д. Б. Шелову (без явного доминирования одного из типов) с включением незначительного количества амфор типа C Snp I («Делакеу») в поздних вариантах. При этом морфологические признаки амфор типа F, присутствовавших в комплексах первой четверти IV века, отличаются от морфологических признаков амфор этого же типа в комплексах последней четверти IV века, что указывает на определённую эволюцию этого типа амфор на протяжении данного отрезка времени.

В статье приводится подробный анализ терракотовых предметов, найденных в погребениях некрополя Танаиса. Представлены аналогии данным находкам, происходящие из античных городов и поселений Боспорского царства. Все терракотовые статуэтки датируются I - III вв. н. э., происходят из детских погребений, большинство из которых было ограблено в древности. Вероятно, по религиозным представлениям жителей древнего Танаиса, терракоты служили проводниками в потусторонний мир, а также своеобразными жертвами хтоническим богам. Они имеют культовое значение и свидетельствуют об эллинизации высших слоев жителей Танаиса.

Статья посвящена подробному рассмотрению фрагментированной гидрии инв. № П.1909-91 из собрания Эрмитажа. Она была найдена в 1909 году при раскопках погребения в кургане в Пантикапее (совр. Керчь). В Эрмитаж она поступила в 1912 году в виде 49 фрагментов. На основе сохранившихся фрагментов и аналогичных фигур на других вазах того же периода или мастерской А. Г. Букиной сделана графическая реконструкция гидрии. Фармаковский, Шкорпил, Шефолд, Бордман, Валаванис, Танос писали о гидрии, предлагая свои идеи по поводу атрибуции (Элевсинский мастер, Мастер свадебного шествия) и интерпретации изображения. Российские авторы начала XX века отождествили ряд персонажей, Шефолд - всех. Но никто не выдвинул идею о том, что за сцена изображена. В статье, на основе изучения иконографии рождения Афины в аттической вазописи, формального анализа росписей вазописцев этого времени, а также изучения всех вариантов реконструкции восточного фронтона Парфенона, выдвигается идея, что на гидрии П.1909-91 и на пелике Ю. О.-10 изображено рождение Афины по мотивам восточного фронтона Парфенона.

Святилище Ахилла на Бейкуше возникло в начале VI в. до н. э., что заметно раньше, чем его же святилище на острове Левке. При этом характер отправления культа в обоих святилищах резко отличался. Если на Левке всё практически полностью соответствовало греческим ритуалам, то на Бейкуше преобладали «варварские» компоненты культовых действ. Это, а также краткие граффити A, АХ и AXI (особенно - с изображением змей) позволяют допустить большую вероятность того, что на Бейкуше совершалось, в основном, не поклонение греческому Ахиллу, но Áhi-Змею - Первопредку и, возможно, Верховному богу местного «варварского» населения. Всем этим и было обусловлено, на наш взгляд, полное отсутствие в античной литературе сведений о здешнем крупном святилище Ахилла.

Статья посвящена подробному рассмотрению инвентаря трех погребений из грунтового некрополя Волна 1, раскопанного в юго-западной части Таманского полуострова (Темрюкский район Краснодарского края) в 2015 - 2018 годах. Речь идет о погребениях из раскопок 2016 года (детском, мужском, женском), в которых найдены аттические керамические вазы: расписные (чернофигурные, в технике Сикса), чернолаковые, с кораллово-красной облицовкой. В комплексе 211 вместе с останками ребенка найден аттический чернофигурный лекиф Мастера Афины с изображением гибели Кайнея, позднеархаическая бихромная фиала ахеменидского типа, чернолаковая чаша, железный предмет. В погребении 172 найден мужской костяк в «позе всадника», железный стержень, фиала-мезомфал с декором в технике Сикса (изображены три бегущих Минотавра и надписи), железные наконечники стрел, бронзовое украшение или застежка, протофасосская амфора, чернофигурный килик Безлистной группы («чаша с глазами», изображены Дионис и члены фиаса) и железный меч. В погребении 273 скелет определен, как женский, там найдены: бронзовое зеркало, пряслице, бусина, чернолаковый килик, красноглиняная миска, чернофигурный лекиф с пальметтами и две мисочки (одна чернолаковая, другая с кораллово-красной облицовкой). В статье предлагается интерпретация находок (как формы сосудов, так и содержания росписей), созданных гончарами и вазописцами афинского Керамика и найденных в погребениях на азиатской стороне Боспора.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- КФУ

- Регион

- Россия, Симферополь

- Почтовый адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- Юр. адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- ФИО

- Курьянов Владимир Олегович (Исполняющий обязанности ректора)

- E-mail адрес

- v.kuryanov@cfuv.ru

- Контактный телефон

- +7 (978) 9876086

- Сайт

- https://cfuv.ru