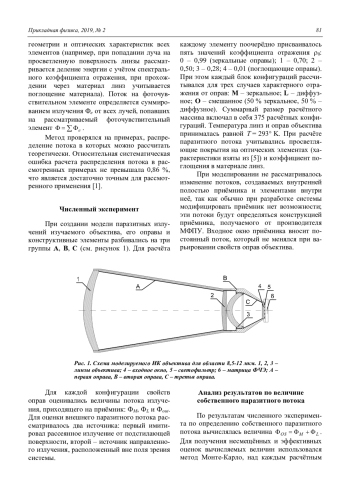

В статье рассматривается влияние конструктивных элементов оправ ИК объектива, предназначенного для работы в диапазоне 8,5–12 мкм, на величину дополнительной (паразитной) облученности фоточувствительных элементов. Дополнительная облученность матричного фотоприёмного устройства (МФПУ) складывается из изучения от внешних источников, рассеянных на элементах объектива и собственного излучения оптической системы. Вклад каждой из составляющих зависит от внешних условий и характеристик оптической системы. Оптимизация оптических характеристик и формы оправ позволяет влиять на обе величины, что ведёт к возможности создания системы, обладающей минимальным паразитным потоком в требуемых условиях эксплуатации. Рассмотрена минимизация дополнительной (паразитной) облученности на примере систем двух типов: предназначенных для наблюдения удалённых объектов на фоне неба и на поверхности Земли.

The article discusses the influence of optical characteristics of the mounts in IR lens (for spectral range 8.5–12 mkm) on stray light. The total stray flux on focal plane array (FPA) is summarize from flux from external sources and stray light from the objective. The value of influence is depending of external conditions and the characteristics of the optical system. The optimization of optical characteristics of the mounts allows to minimize the total flux depending of external conditions. The article discus the flux minimization for the two variants of the systems: for remote sensing and for observation of the Earth.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Физика

- eLIBRARY ID

- 37309118

Проведённый анализ показал, что подбор оптимальных коэффициентов теплового излучения и отражательных характеристик оправ и конструктивных элементов оптического тракта, должен выполняться с учетом планируемого применения оптико-электронной системы.

Для систем, предназначенных для наблюдения объектов на поверхности Земли, для достижения минимального суммарного паразитного потока внутренняя поверхность оправ объектива должны иметь низкий коэффициент отражения (1 %). Такой результат можно объяснить, тем, что вклад внешнего паразитного потока от фона (как находящегося в поле зрения, так и вне его) существенно больше, чем вклад паразитного потока от оправ, поэтому для минимизации суммарного потока требуется обеспечение высокого коэффициента поглощения оправ.

Напротив, для системы, наблюдающей в верхнюю полусферу объекты на «холодном» фоне, коэффициент отражения оправ должен быть достаточно высоким (порядка 70 %). В данном случае будет обеспечиваться достаточное подавление паразитного фона от объектов, находящихся вне поля зрения, при одновременно низком уровне собственного паразитного потока от оптической системы.

Следует отметить, что применять полученные рекомендации не стоит обобщать на все оптические системы этого класса. Наиболее рационально проводить данный анализ для каждого конструктивного решения оптической системы индивидуально с учётом заложенных технических решений и условий эксплуатации.

Список литературы

1. Макаренко А. В., Правдивцев А. В., Юдин А. Н. // Электромагнитные волны и электронные системы. 2009. № 12. С. 28.

2. Макаренко А. В., Правдивцев А. В. / Сб. докладов Международной конференции «Прикладная Оптика-2010». Т. 3. ( Санкт-Петербург. 2010). С. 208–212.

3. Правдивцев А. В. / Сб. докладов Международной конференции «Прикладная Оптика-2012». Т. 1. (Санкт-Петербург. 2012). С. 230–234.

4. Gerin N., Chorier P. // Proc. SPIE. 1998. Vol. 3436. P. 802.

5. Гайнутдинов И. С., Шувалов Н. Ю., Сабиров Р. С., Иванов В. А., Гареев Р. Р., Мирханов Н. Г. // Оптический журнал. 2009. Т. 76. № 5. С. 68.

6. Кузнечик О. П., Захарич М. П. Деп. ВИНИТИ. 1980. № 2495. С. 47.

7. The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook. Vol. 1. Sources of Radiation / Ed. by G. J. Zissis – Bellingham: The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 1993.

8. Mahulikar S. P., Potnuru S. K., Rao G. A. // J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 2009. Vol. 11. P. 045703.

9. Snail K. A., Brown D. P., Costantino J. P. // Proc. SPIE. 1996. Vol. 2864. P. 465.

10. Miller J. L. // Opt. Eng. 2006. Vol. 45. P. 056401.

11. Попов Г. Н., Голубев П. Г., Мордвин Н. Н. // Прикладная физика. 2007. № 2. С. 124.

1. A. V. Makarenko, A. V. Pravdivtsev, and A. N. Yudin, Electromagnitnie volni i electronnie system, No. 12, 28 (2009).

2. A. V. Makarenko and A. V. Pravdivtsev, in Proceedings of international conference “Applied Optics-2010” (St.-Petersburg, 2010), vol. 3, pp. 208–212.

3. A. V. Pravdivtsev, in Proceedings of international conference “Applied Optics-2012” (St.-Petersburg, 2012), vol. 1, pp. 230–234.

4. N. Gerin and P. Chorier, Proc. SPIE 3436, 802 (1998).

5. I. S. Gainutdinov, N. Yu. Shuvalov, R. S. Sabirov, V. A. Ivanov, R. R. Gareev, and N. G. Mirkhanov, Journal of Optical Technology 76 (5), 302 (2009).

6. O. P. Kuznechik and M. P. Zakharich, Dep. VINITI, No. 2495, 47 (1980).

7. The Infrared and Electro-Optical Systems Handbook. Volume 1. Sources of Radiation / Ed. by G. J. Zissis (The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers – Bellingham, 1993).

8. S. P. Mahulikar, S. K. Potnuru, and G. A. Rao, J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 11, 045703 (2009).

9. K. A. Snail, D. P. Brown, and J. P. Costantino, Proc. SPIE 2864, 465 (1996).

10. J. L. Miller, Opt. Eng. 45, 056401 (2006).

11. G. N. Popov, P. G. Golubev, and N. N. Mordvin, Prikl. Fiz., No. 2, 124 (2007).

Выпуск

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ

Гребенщиков С. Е., Харчев Н. К., Васильков Д. Г. Измерение поглощаемой СВЧ-мощности при ЭЦР-нагреве плазмы в стеллараторе Л-2М 5

Давыдов С. Г., Долгов А. Н., Карпов М. А., Корнеев А. В., Никишин Д. В., Пшеничный А. А., Якубов Р. Х. Высокоскоростная регистрация изображений вакуумно-дугового разряда в оптическом диапазоне спектра 15

Сапронова Т. М., Ульянов К. Н. Теория высоковольтного тлеющего разряда с генерацией моноэнергетического пучка электронов 21

ФОТОЭЛЕКТРОНИКА

Войцеховский А. В., Кульчицкий Н. А., Несмелов С. Н., Дзядух С. М., Варавин В. С., Дво-рецкий С. А., Михайлов Н. Н., Якушев М. В., Сидоров Г. Ю. Исследование дифференциального сопротивления МДП-структур на основе n-Hg0,78Cd0,22Te с приповерхностными варизонными слоями 28

Соляков В. Н. Тепловизионный метод контроля локальных дефектов фотоэлектрических преобразова-телей солнечного излучения 33

Стучинский В. А., Вишняков А. В., Сидоров Г. Ю. Пороговые характеристики многоэлементных фотодиодных ФПУ, определенные с ис-пользованием различных методов засветки 39

ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Вильдяева М. Н., Климанов Е. А., Нури М. А., Скребнева П. С. Влияние режимов диффузионных процессов на время жизни неосновных носителей за-ряда в кремнии, выращенном методом Чохральского 46

Березин В. М., Клещев Д. Г., Жеребцов Д. А. Особенности формирования нанопленок висмута на стекле электронно-лучевым распы-лением 53

ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ

Василяк Л. М., Ветчинин С. П., Печеркин В. Я., Яненко Ю. Б. Термокондуктометрический метод детектирования водорода в многокомпонентных га-зовых смесях 60

Гибин И. С., Козик В. И., Нежевенко Е. С. Источники излучения для проекторов инфракрасных сцен 67

Котов В. М. Выравнивание интенсивностей лучей четырехцветного лазерного излучения 74

Правдивцев А. В. Влияние конструктивных элементов объективов на дополнительную облученность фоточувствительных элементов неохлаждаемых ИК МФПУ 79

ИНФОРМАЦИЯ

Правила для авторов 86

C O N T E N T S

PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS

S. E. Grebenshchikov, N. K. Kharchev, and D. G. Vasilkov Measurement of the absorbed microwave power during plasma ECR heating in the L-2M stellar-ator 5

S. G. Davydov, A. N. Dolgov, M. A. Karpov, A. V. Korneev, D. V. Nikishin, A. A. Pshenichniy, and R. Kh. Yakubov High-speed recording of vacuum arc discharge images optical range 15

T. M. Sapronova and K. N. Ulyanov Theory of high-voltage glow discharge with the generation of a monoenergetic electron beam 21

PHOTOELECTRONICS

A. V. Voitsekhovskii, N. A. Kulchitsky, S. N. Nesmelov, S. M. Dzyadukh, V. S. Varavin, S. A. Dvo-retsky, N. N. Mikhailov, M. V. Yakushev, and G. Yu. Sidorov Investigation of the differential resistance of MIS-structures based on n-Hg0.78Cd0.22Te with near-surface graded-gap layers 28

V. N. Solyakov Thermal imaging method for monitoring local defects of photoelectric solar radiation converters 33

V. A. Stuchinsky, A. V. Vishnyakov, and G. Yu. Sidorov Threshold characteristics of multi-element photodiode detectors determined using different illumination conditions 39

PHYSICAL SCIENCE OF MATERIALS

M. N. Vil’dyaeva, E. A. Klimanov, M. A. Nuri, and P. S. Skrebneva The influence of diffusion processes on the lifetime of minority charge carriers in silicon grown by the Czochralski method 46

V. M. Berezin, D. G. Kleschev, and D. A. Zherebtsov Features of the formation of bismuth nanofilms on glass by electron beam spraying 53

PHYSICAL APPARATUS AND ITS ELEMENTS

L. M. Vasilyak, S. P. Vetchinin, V. Ya. Pecherkin, and Yu. B. Yanenko Thermoconductometric method of hydrogen detection in multicomponent gas mixtures 60

I. S. Gibin, V. I. Kozik, and E. S. Nejevenko Sources of radiation for infrared projectors 67

V. M. Kotov Equalization of the beams intensities of the four-color laser radiation 74

A. V. Pravdivtsev The influence of lens design elements on the additional irradiance of photo-sensitive elements of uncooled IR FPA 79

INFORMATION

Rules for authors 86

Другие статьи выпуска

Предложен метод выравнивания интенсивностей четырехцветного лазерного излучения, составленного из трехцветного излучения одного лазера и монохроматического – другого лазера. В основе метода лежит использование ротатора поляризаций, изготовленного из гиротропного кристалла и обладающего оптической дисперсией. Метод продемонстрирован на примере выравнивания лучей трехцветного излучения Ar-лазера ( 1 = 0,488 мкм, 2 = 0,496 мкм, 3 = 0,514 мкм) и излучения полупроводникового лазера ( 4 = 0,65 мкм).

Рассмотрены основные принципы построения проекторов инфракрасных сцен (ИСП). Проводится анализ ИСП, построенных на основе матриц теплоизлучающих элементов, а также источников теплового излучения, которые могут быть использованы при создании проекторов инфракрасных сцен на основе матриц микрозеркал.

Выполнен теоретический анализ возможностей термокондуктометрического метода и рассчитаны коэффициенты теплопроводности газовых смесей с малой примесью водорода, используя разбиение газовой смеси на две компоненты, одна из которых состоит из смеси тяжелых молекул, а другая – легкий водород. Для уменьшения влияния неконтролируемого изменения концентрации газовой смеси было предложено проводить дополнительные измерения теплопроводности компоненты из смеси тяжелых газов, для чего водород удалялся путем каталитического сжигания.

Методом электронно-лучевого испарения получены пленки висмута толщиной от 6 до 200 нм на стекле и исследованы их морфология, структура, текстура, оптические и электрические свойства. Показано, что для всех образцов происходит самоорганизация нанокристаллического висмута в текстуру, в которой наиболее плотные атомные плоскости кристаллов ориентированы параллельно поверхности стекла.

Исследована зависимость значений () и однородности распределения времени жизни (/) неосновных носителей заряда (ННЗ) в кремнии n-типа от поверхностного сопротивления диффузионного слоя фосфора и показано отсутствие такой зависимости при диффузии бора. Показано, что увеличение концентрации фосфора приводит к увеличению времени жизни ННЗ и его неоднородности / и сопровождается изменениями в размерах и плотности микродефектов. Гомогенизирующая термическая обработка в кислороде при 1100 оС (tabula rasa) была использована для уменьшения не-равномерность в распределении времени жизни / ННЗ при последующих диффузионных процессах при сохранении достаточно высоких значений τ. Обсуждаются механизмы генерации микродефектов при диффузионных процессах.

Обсуждается вопрос о том, может ли диффузия фотогенерированных носителей заряда из «пиксельного» пятна засветки в прилежащие области фотоприемной матрицы в сочетании с погрешностями покрытия фотоэлемента матрицы пятном быть (при заданных параметрах задачи) причиной наблюдаемого различия значений пороговых характеристик матричных ФПУ, определенных в экспериментах с однородной модулированной засветкой матрицы и в экспериментах с малым пятном засветки. Предложена схема анализа результатов Монте-Карло-расчетов фотосигнала элемента матрицы, нормированного на мощность пучка и засветку фотоэлемента, как функции размера пятна засветки. Посредством такого анализа может быть оценено различие значений порогового (минимального детектируемого) потока излучения в двух указанных случаях и влияние на него погрешности покрытия фотоэлемента пятном. Сообщается, каким образом анализ может быть распространен на случай линейчатых ФПУ с режимом временной задержки и накопления.

Представлена методика определения локальных дефектов в фотоэлектрических преобразователях (ФЭП) солнечного излучения путем бесконтактного измерения распределения температуры по площади ФЭП при подаче на него прямого и обратного напряжения смещения. Неоднородность распределения температуры по поверхности ФЭП возникает вследствие неоднородности плотности тока из-за наличия локальных дефектов. Температура определяется по интенсивности теплового излучения в инфракрасном (ИК) диапазоне спектра посредством специальной тепловизионной системы. Для исключения влияния бликов, неоднородности коэффициента излучения поверхности ФЭП, неоднородности чувствительности фотоприемной матрицы определяется разность сигналов фотоприемного устройства при подаче (прямого или обратного) напряжения на ФЭП и в отсутствие приложенного к ФЭП напряжения. Приведена программно-аппаратная реализация методики с использованием матричного фотоприемного устройства инфракрасного диапазона спектра 3–5 мкм формата 320 на 256 элементов.

Проведены исследования адмиттанса МДП-структур на основе n(p)-Hg1–xCdxTe (x = 0,21–0,23), выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках Si и GaAs. Изучались возможности повышения значения произведения дифференциального сопротивления области пространственного заряда на площадь полевого электрода RОПЗA путем создания приповерхностных варизонных слоев с повышенным содержанием CdTe. Установлено, что создание варизонного слоя приводит к увеличению значения RопзA в 10–200 раз для МДП-структур на основе n-Hg0,78Cd0,22Te за счет подавления процессов туннельной генерации через глубокие уровни и уменьшение тока Шокли-Рида. МДП-структуры на основе n-Hg0,78Cd0,22Te без варизонного слоя, выращенные на GaAs-подложках, имеют значения RопзA, превышающие в 10 и более раз значения аналогичного параметра для структур, выращенных на Si-подложках.

Развита кинетическая теория высоковольтного тлеющего разряда (ВТР). Решено уравнение Пуассона в слое объёмного заряда с учётом потока ионов, поступающих из плазмы в слой, ионизации газа в слое электронами, ионами и быстрыми атомами. На катоде имеет место потенциальное и кинетическое вырывание электронов с поверхности. Для различных значений плотности газа и коэффициента вторичной эмиссии рассчитаны ВАХ, определены размеры слоя объемного заряда, получены распределения электрического поля в слое и другие характеристики ВТР. Предложенная математическая модель может быть использована для расчета характеристик ускорителей электронов на основе ВТР.

Изучался процесс коммутации короткого вакуумного промежутка с помощью вспомогательного разряда по поверхности диэлектрика путем высокоскоростной регистрации изображений излучающей в оптическом диапазоне спектра плазмы разряда. На основе анализа полученных экспериментальных данных высказано предположение о существенной роли излучения катодного пятна и катодного факела ультрафиолетового диапазона в процессе формирования токового канала в разряде.

Приведены результаты измерения поглощаемой плазмой мощности в стеллараторе Л-2М при электронном циклотронном резонансном (ЭЦР) нагреве плазмы на второй гармонике гирочастоты. Водородная плазма создавалась и нагревалась в вакуумной камере стелларатора при резонансном поглощении СВЧ-мощности в режиме импульсно периодической работы гиротронов. Полная энергия плазменного тороидального плазменного шнура и величина поглощенной мощности измерялись с помощью диамагнитной диагностики. Проведен учет экранирующего влияния металлической вакуумной камеры на измерение диамагнитных сигналов. Установлено, что при центральном ЭЦР-нагреве в плазме поглощается до 90 % мощности инжектированного гиротронного пучка, что согласуется с существующими теоретическими оценками.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- АО "НПО "ОРИОН"

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9

- Юр. адрес

- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9

- ФИО

- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- orion@orion-ir.ru

- Контактный телефон

- +7 (499) 3749400