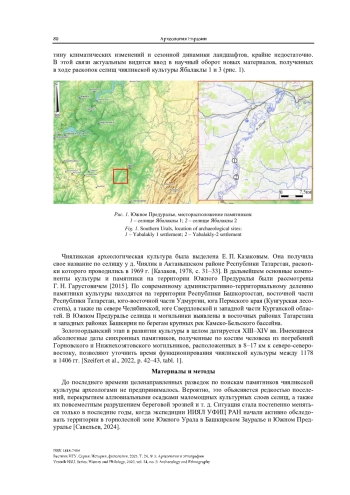

Представлены итоги палинологического изучения отложений с двух позднесредневековых селищ чияликской культуры Ябалаклы 1 и 3, расположенных в лесостепной зоне на левобережье р. Дёма. Публикуемые результаты спорово-пыльцевого анализа для периода позднего Средневековья получены впервые. Всего изучено 32 пробы. В результате исследования выделено 26 репрезентативных спорово-пыльцевых спектров, отражающих изменение растительности непрерывной колонкой, охватывающей как поздний голоцен, так и более раннее время. Полученные данные спорово-пыльцевого состава отложений культурного слоя позволили охарактеризовать палеоландшафты и климат Южного Предуралья в XIII–XIV вв. (период функционирования этих археологических памятников).

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- История

- Префикс DOI

- 10.25205/1818-7919-2025-24-5-78-93

Спорово-пыльцевые спектры (СП 20–21) свидетельствуют о широком распространении открытых пространств, занятых злаково-разнотравными ассоциациями с полынями и эфедрой. Антропогенное влияние вновь усиливается – интенсивное нарушение (маревые, п/сем. цикориевые, конопля и крапива) и вытаптывание (горец птичий и вьюнок полевой).

Список литературы

1. Алешинская А. С., Спиридонова Е. А. Заключение по результатам спорово-пыльцевого анализа на золотоордынских поселениях Саратовской области // Золотоордынские города Нижнего Поволжья и их округа. М.: Вост. лит., 2010. С. 318-322.

2. Алешинская А. С., Кочанова М. Д., Спиридонова Е. А. Природная среда окрестностей Болгарского городища (по материалам палинологических исследований культурного слоя раскопа CLXXIX) // Археология евразийских степей. 2018. № 5. С. 74-80.

3. Бабенко А. Н., Алешинская А. С., Кочанова М. Д. Особенности применения споровопыльцевого анализа при изучении археологических объектов разного типа на примере золотоордынских городов // Археология евразийских степей. 2018. № 4. С. 10-13.

4. Вальков Д. В., Русланов Е. В., Сёмин Д. В., Фахретдинов А. И. Стоянка и грунтовый могильник Калиновка-4 - многослойный памятник в лесостепном Приуралье // Уфимский археологический вестник. 2020. № 20. С. 120-133.

5. Гарустович Г. Н. Чияликская археологическая культура эпохи средневековья на Южном Урале // Уфимский археологический вестник. 2015. № 15. С. 181-198.

6. Гричук В. П., Заклинская Е. Д. Анализ ископаемых пыльцы и спор и его применение в палеогеографии. М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1948. 224 с.

7. Казаков Е. П. Памятники болгарского времени в восточных районах Татарии. М.: Наука, 1978. 131 с.

8. Колонских А. Г., Русланова Р. Р., Курманов Р. Г. Реконструкция ландшафтов и палеоклиматических обстановок на раннесредневековых некрополях Южного Предуралья: Бустанаевском курганном и Бирском грунтовом могильниках (по палинологическим данным) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2022. Т. 40. С. 26-36. https://doi.org/10.26516/2227-2380.2022.40.26

9. Курманов Р. Г., Овсянников В. В., Савельев Н. С., Галеев Р. И. Реконструкция растительности и климата Южного Предуралья в суббореале и субатлантике (по материалам памятников кара-абызской культуры) // Геологический вестник. 2019. № 1. С. 35-44. https://doi.org/10.31084/2619-0087/2019-1-2

10. Курманов Р. Г., Проценко А. С., Русланова Р. Р., Овсянников В. В., Данукалова Г. А., Лаптева Е. Г., Воробьева С. Л. Динамика растительности и климата в позднем голоцене на территории города Уфа // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. 2024. № 15. С. 129-133.

11. Недашковский Л. Ф. Исследование Хмелевского I селища // Учен. зап. Казан. гос. ун-та. 2011. Т. 153, кн. 3. С. 47-48.

12. Недашковский Л. Ф., Кочанова М. Д., Алешинская А. С., Спиридонова Е. А. Археоботанические материалы с золотоордынских селищ Саратовского Поволжья // Вестник Волгоград. гос. ун-та. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28, № 4. С. 94-106. https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.7

13. Обыденнова Г. Т., Проценко А. С., Курманов Р. Г. Археолого-палинологические исследования культурного слоя Охлебининского I городища // Вестник Брян. гос. ун-та. 2022. № 2 (52) С. 113-124.

14. Проценко А. С., Курманов Р. Г. Археолого-палинологические исследования культурного слоя городища Кара-Абыз // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2019. Т. 33, № 4 (96). С. 62-71.

15. Русланов Е. В. Разведка в Чишминском районе Башкирии // Археологические открытия. 2019. Т. 2017. С. 362-364.

16. Русланов Е. В. Стратиграфия и культурная идентификация городища Чукраклы и селища Кармасан в лесостепном Предуралье // Вестник гуманитарного образования. 2021. № 1 (21). С. 101-109. https://doi.org/10.25730/VSU.2070.21.012

17. Русланов Е. В. Горновский археологический комплекс золотоордынского времени в Предуралье: к 60-летию научного изучения // Археология евразийских степей. 2022. № 6. С. 253-267. https://doi.org/10.24852/2587-6112.2022.6.253.267

18. Русланов Е. В. Селище Ябалаклы-1: новые материалы по чияликской культуре Южного Предуралья // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2023. Т. 22, № 5: Археология и этнография. С. 118-130. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2023-22-5-118-130

19. Русланов Е. В., Русланова Р. Р., Лясович В. И. Исследования памятников эпохи бронзы и средневековья в центральной Башкирии // Археологические открытия. 2020. Т. 2018. С. 393-395.

20. Русланов Е. В., Ахметова Е. А., Кисагулов А. В. Использование фаланг лошади населением чияликской культуры по материалам селища Ябалаклы-1 (Южный Урал) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2024. Т. 23, № 5: Археология и этнография. С. 129- 142. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2024-23-5-129-142

21. Савельев Н. С. Гамаюнские памятники горных степей Южного Зауралья (стоянки Теляшево-4 и Елимбетово-7) // Изв. УФИЦ РАН. Серия: История. Филология. Культура. 2024. Т. 1, № 3. С. 311-322. https://doi.org/10.31833/sifk/2024.1.3.035

22. Савельев Н. С., Курманов Р. Г., Сулейманов Р. Р. Первые результаты комплексных исследований Шиповского городища в лесостепи Южного Приуралья // XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г. И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И. Б. Васильева: Материалы Всерос. науч. конф. с международным участием. 2018. С. 242-244.

23. Szeifert B., Türk A., Gerber D., Csáky V., Langó P., Sztashenkov D. A., Botalov S. G., Szitgyikov A. G., Zelenkov A. Sz., Mende B. G., Szécsényi-Nagy A. A korai magyar történelem régészeti és archeogenetikai kutatásának legfrissebb eredményei Nyugat-Szibériától a Középső-Volga vidékig // Archaeologiai Értesítő. 2022. Vol. 147, iss. 1. P. 33-74. https://doi.org/10.1556/0208.2022.00031

Выпуск

Другие статьи выпуска

Целью работы является исследование кипчакского этнического элемента в составе народов Афганистана, таких как чахар-аймаки, аймак-и дигар и хазарейцы. В статье рассматриваются различные исторические периоды, начиная с XI в., когда кипчакские племена начали продвигаться на территорию Мавераннахра. Особое внимание уделяется эпохе правления эмира Тимура и его политических преемников, а также времени царствования тимурида Султан-Махмуда и XVI веку, когда северный Афганистан оказался под властью узбекских ханов. В работе анализируется процесс интеграции кипчаков в состав местных народов – чахар-аймаков, аймак-и дигар и хазарейцев. В результате этих событий кипчакский этнический элемент стал неотъемлемой частью кочевых сообществ Афганистана.

Цель. Статья посвящена анализу методов и приемов реставрации археологических материалов в музеях Казахстана, а также изучению исторических связей между реставраторами и традиционными ремесленниками, ювелирами. Рассматриваются современное состояние ювелирного искусства, передававшегося из поколения в поколение, актуальные проблемы взаимодействия традиционных подходов к историческим реликвиям и ювелирному искусству прошлого, а также состояние применения методов реставрации, описанных в литературе советского периода.

Результаты. В ходе исследования проанализирована значительная часть научной литературы, посвященной методам реставрации музейных предметов, и разработана основная классификация реставрированных предметов в музеях. Установлено, что методы, которые современные реставраторы используют в своей работе, тесно связаны с ювелирным искусством и традиционными ремеслами. Описаны межпоколенческие связи реставраторов, продолжающих традиции древних мастеров. Особое внимание уделено анализу реставрационных работ, проведенных в музеях Казахстана, включая восстановление таких значимых археологических находок, как «Золотой человек».

Заключение. Авторы приходят к выводу, что современные методы реставрации музейных предметов демонстрируют преемственность с древнейшими ювелирными техниками. Реставраторы, являясь потомками ремесленников, сохраняют и развивают традиции, передаваемые из поколения в поколение. Однако в условиях современных социальных изменений эти связи постепенно ослабевают. Для сохранения культурного наследия необходимо создание специализированных центров реставрации, проведение обучающих программ и укрепление профессиональных связей между реставраторами. Это позволит не только сохранить традиционные методы, но и адаптировать их к современным требованиям.

Цель исследования состояла в проверке гипотезы о том, что конструкция тарас представляла собой две параллельные венчатые стены с перерубами. В рамках проверки гипотезы рассматриваются прецеденты одновременного упоминания в письменных источниках терминов «тарасы» и «в две стены». Доказывается, что в таких случаях речь шла о двойной внешней стене. Приводятся примеры упоминания тарас «в одну стену». Доказывается, что тарасы и стена – это не одно и то же и что тарасы не образовывали сплошной непрерывной стены. Выполнен картографический анализ распространения тарас и стен «в две стены». Выяснено, что эти две конструкции имеют различную географическую локализацию. Совокупность полученных аналитических данных позволяет утверждать, что тарасы не являлись двумя параллельными венчатыми стенами с перерубами и что тарасы и стены «в две стены» не являются идентичными конструкциями.

Представлена публикация материалов комплекса сооружений барабинских татар, состоящего из наземного жилища и двух хозяйственных ям. Памятник обнаружен на территории городища эпохи раннего железа Сергино-2; расположенного на правом берегу р. Оми у с. Сергино Чановского района Новосибирской области. Жилище представляет собой летнюю постройку в виде покрытого берестой и дерном шалаша. Найдены железные ножи; долото; скальпель; гвозди; фрагмент стеклянного флакона и ружейный кремень. Основная часть этих предметов имеет широкий круг аналогий в позднесредневековых и русских памятниках Сибири и европейской части России. Керамический комплекс памятника состоит из лепных сосудов барабинских татар и русской станковой керамики. Кости животных от остатков пищи указывают на развитое скотоводство. Памятник демонстрирует взаимодействие аборигенного и русского населения Барабинской лесостепи в XVIII – первой половине XIX в.

Публикуются результаты анализа археозоологической коллекции, собранной в ходе раскопок поселенческого памятника эпохи раннего Средневековья городища Уфа-II в 2023 г. Исследования проходили на локальном участке в юго-западной части памятника. В ходе работ было установлено, что культурный слой на данном участке подвергся мощному антропогенному воздействию во второй половине XX в. – начале XXI в., повлекшему за собой уничтожение / смешение слоев эпохи Средневековья и Нового времени. В связи с данным обстоятельством, результаты археозоологического исследования 2023 г. не позволяют в полной мере привязать остеологический материал к культурным группам раннего Средневековья и Нового времени. В коллекции присутствовали кости млекопитающих, птиц и рыб. Части костей млекопитающих принадлежат в основном домашним животным, доля диких видов незначительна.

Представлены результаты анализа серий радиоуглеродных дат (143 ед.) с археологических объектов лесостепного и подтаежного Тоболо-Иртышья, характеризующих особенности обитания, функционирования, строительства в разные этапы конца железного века и Средневековья. Основным методом суммирования калиброванных дат в работе выступила модель KDE (Kernel Density Estimate / Ядерная оценка плотности). Используемый в работе непараметрический статистический анализ продемонстрировал эффективность при работе с большими данными. В итоге были построены шесть графиков распределения калиброванных дат, соответствующих устоявшимся в научной литературе периодам: позднесарматское время, эпоха Великого переселения народов, раннее и развитое Средневековье. При интерпретации полученных диапазонов привлекался контекст, отражающий динамичную смену культурных типов, памятников и сооружений на протяжении 1500 лет.

Проведен технико-технологический и сравнительно-культурный анализ отдельных исследованных археологических памятников скифского времени России, Казахстана и Монголии. Выявлено, что курганы пазырыкской культуры на могильниках Верх-Кальджин на Российском Алтае, Берель на Казахском Алтае и Олон-Курин гол на Монгольском Алтае имеют много общего. Сходство обнаружено во многих деталях погребального обряда: одинаковые каменные насыпи, ориентация и глубина прямоугольных могильных ям, во многом похожие погребальные сооружения из дерева, положение усопшего – на деревянном ложе, головой на восток. Идентичность сопроводительного инвентаря выражена в комплектах одежды и войлочных головных уборах с наборами резных деревянных украшений, аналогичных видах вооружения, наборе посуды из дерева. Особая близость проявлена в мотивах различных украшений коня и человека, выполненных из дерева, особенно в художественной резьбе. Абсолютное подобие прослежено при комплексном технико-технологическом и культурологическом анализе украшений конской узды сопроводительных коней, нагрудных блях, жезлов власти верховных вождей. В их видовом многообразии преобладают образы грифов.

Исследования археологических культур бронзового века в Синьцзяне имеют огромное значение для решения ключевых вопросов, связанных с культурным обменом в евразийских степях в древности, миграцией народов и формированием ранних цивилизаций в Китае. В статье рассматриваются три этапа изучения археологии бронзового века в Синьцзяне. С начала 1930-х гг., с момента возникновения Совместной китайско-швейцарской научной экспедиции на северо-западе, китайские ученые начали активно вовлекаться в археологические исследования региона. Благодаря усилиям китайских археологов картина и эволюция археологических культур бронзового века в Синьцзяне были в значительной степени раскрыты. В статье на основе анализа ключевых археологических памятников, главных научных проблем и соответствующей литературы по бронзовому веку в Синьцзяне мы предлагаем перспективу развития исследований археологии бронзового века в Синьцзяне в китайском научном сообществе.

Культурный слой 3 стоянки Стрелка-1 относится к верхнему палеолиту и содержит изделия из камня и прочие находки. На основании доказательной интерпретации скребел предполагается, что часть орудий была принесена на стоянку в готовом виде, часть изготавливалась и использовалась на месте, часть изготавливалась и уносилась. Наибольшую производственную ценность имели скребла со следами интенсивной обработки. Выделение трех групп каменного инвентаря по их месту в полном цикле расщепления позволяет уточнить количественную и качественную оценку целей расщепления, этапы обработки орудия, их назначение, а также длительность использования. Изучаемая коллекция отражает динамические процессы накопления комплекса материальных остатков – процессы аккумуляции на ограниченном участке местности различных по полноте фрагментов последовательностей расщепления камня.

Приводятся результаты комплексных исследований разрезов отложений важнейших геоархеологических объектов Тункинской рифтовой долины с целью реконструкции обстановок и особенностей местного осадконакопления в позднем квартере и оценки влияния этих условий на стратегию освоения региона древним человеком. Установлено, что основным агентом переноса плейстоцен-голоценовых отложений в Тункинской рифтовой долине являются катастрофические потоки (паводки, сели, наводнения), мобилизующие значительный объем обломочного материала. Отложенный паводками материал подвергался эоловой переработке в высокодинамичных субаэральных условиях, обеспечивая формирование сплошного покровного лессовидного комплекса. Это обусловливало тотальную активизацию делювиальных процессов. Дополнительный материал приносился в виде воздушных взвесей и также отлагался в комплексе с местными продуктами развевания и перевевания осадков катастрофических паводков. Характерная для тункинских палеолитических местонахождений спорадичность распределения археологического материала по разрезу является в основном следствием его переотложения.

Статья посвящена рассмотрению опыта создания и использования настольных игр по археологии, этнографии, истории в педагогической, просветительской деятельности сотрудников Алтайского государственного педагогического университета. Анализируется практика применения игровых технологий при реализации просветительских проектов с участием студентов-историков. Базой для разработки игр служат коллекции Историко-краеведческого музея университета и материалы исследований авторов статьи. В работе представлены пять настольных игр по археологии, этнографии и истории Алтайского края, созданных в форматах пазла, игры мемо, игры-бродилки. Авторы приходят к выводу о том, что проектно-деятельностный подход позволяет эффективно сочетать подчерпнутые из специальной литературы и в процессе обучения теоретические знания студентов с игровыми механизмами их презентации в современном образовательном пространстве.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Новосибирский Государственный Университет

- Регион

- Россия, Новосибирск

- Почтовый адрес

- 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1.

- Юр. адрес

- 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1.

- ФИО

- Федорук Михаил Петрович (Руководитель)

- E-mail адрес

- rector@nsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (383) 3634000

- Сайт

- https://www.nsu.ru/