1. Акинин К. В. Об облике первоначального шатра Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря // Архитектурная наука и образование. Труды Московского архитектурного института. Т. 3. М., 2003. С. 84-94.

2. Акинин К. В. Мастера-керамисты Ново-Иерусалимского монастыря в XVIII - начале XX века // Керамические строительные материалы в России: технология и искусство Позднего Средневековья. Москва, Новый Иерусалим, 2016. С. 53-59.

3. Акинин К. В. Первые шаги архимандрита Амвросия по восстановлению Воскресенского собора: 1748-1756 годы // Керамические строительные материалы в России: технология и искусство Позднего Средневековья. Москва, Новый Иерусалим, 2016. С. 60-64.

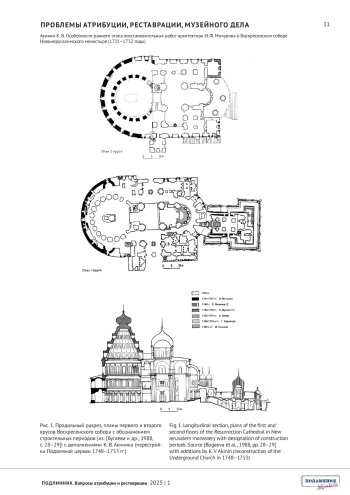

4. Акинин К. В. Копия с плана первого яруса Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря архитектора И. Ф. Мичурина. Ч. 1 // Ползуновский альманах. 2017. № 4. Т. 1. Ч. 2. С. 105-128.

5. Акинин К. В. К характеристике венчающих частей основного корпуса Воскресенского собора в XVII в. и их керамического убранства. Ч. 1. Патриарший период строительства собора // Архитектурная археология. 2021. № 3. С. 24-45. EDN: JJFUWN

6. Баранова С. И. К истории реставрации изразцового декора Москвы XVII в. // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. 7. М.-СПб., 2014. С. 134-149.

7. Бугаева Т. В., Гришин В. П., Тепфер Л. Э., Чернышев М. Б. Работы И. Ф. Мичурина по восстановлению Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря // Архитектурное наследство. Вып. 35. М., 1988. С. 28-33.

8. Виноградова И. К., Губаревич О. К. Материалы проф. В. И. Троицкого “К истории зодчества на Истре”. Машинопись. М., ЦНРМ Академии строительства и архитектуры СССР, 1957-1958 // Бугаева Т. В. Ново-Иерусалимский монастырь / Историко-архивные исследования / Т. 5 (Материалы проф. В. И. Троицкого). Машинопись. М.: трест “Мособлстройреставрация”, 1978. 286 с.

9. Грабарь И. Э. И. Ф. Мичурин и московская архитектура 30-40-х годов XVIII века // Русская архитектура первой половины XVIII века. Исследования и материалы под редакцией академика И. Э. Грабаря. М., 1954. С. 246-276.

10. Грабарь И. Э. Московская архитектура 30-40-х годов XVIII века // История русского искусства. Том V. Русское искусство первой половины XVIII века. М., 1960. С. 151-173.

11. Гришин В. П. Воссоздание керамического убранства Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря в 1730-40 годах, под руководством архитектора И. Ф. Мичурина. [Электронная рукопись; б. г.] 10 с.

12. Дело о починке в Воскресенском монастыре, что при Истре, повредившейся церкви и над Гробом Господним шатра и стен, и о покрытии железом, 1730-1732 гг. // РГАДА. Ф. 248. Оп. 9. Кн. 531. Л. 671-709.

13. Донесение архитектора И. Мичурина, август 1732 г. (число не проставлено) // РГАДА. Ф. 248. Оп. 98. Кн. 7686. Л. 1060-1060 об.

14. Донесение архитектора И. Мичурина от 24 января 1733 г. // РГАДА. Ф. 248. Оп. 14. Кн. 782. Л. 279-282 об.

15. Зеленская Г. М. Изразцы Нового Иерусалима в программе Никоновских чтений. 1998-2014 гг. // Керамические строительные материалы в России: технология и искусство Позднего Средневековья. Москва, Новый Иерусалим, 2016. С. 75-79.

16. Итоговый отчет архитектора И. Мичурина о восстановленных за 1732-1737 гг. частях ротонды, поданный 25 мая 1739 г. (подлинник) // РГАДА. Ф. 390. Оп. 1. Ед. хр. 2790. Л. 8-9 об.

17. Клименко С. В. Архитектурная деятельность И. Ф. Мичурина. 1720-1750-е гг.: диссертация … кандидата архитектуры / Науч. рук. С. С. Подъяпольский. М.: Московский Архитектурный институт, 2002. 290 с.

18. Клименко С. В. Мичурин, Иван Федорович // Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV - середины XVIII века. М., 2008. С. 413-417.

19. Крючкова М.А., [Киселева О.Б.] Словарь мастеров Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря XVIII - начала XX вв. // Никоновские чтения в музее “Новый Иерусалим”. М., 2002. С. 284-336.

20. Крючкова М.А., [Киселева О.Б.] Словарь мастеров Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря XVIII - начала XX вв. // Никоновские чтения в музее “Новый Иерусалим”. Вып. 2. М., 2005. С. 355-376.

21. Михайлов А. И. Архитектор Д. В. Ухтомский и его школа. М.: Гос. изд. лит-ры по строительству и архитектуре, 1954. 372 с.

22. Петрухинцев Н. Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота 1730-1735 г. СПб.: Алетейя, 2001. 352 с. EDN: VROCMD

23. Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825. Том VII. 1723-1727 гг. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 925 с.

24. Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825. Том VIII. 1728-1732 гг. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 1018 с.

25. Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825. Том IX. 1733-1736 гг. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 1024 с.

26. Попов М. С. Коллегия экономии // Богословская энциклопедия. Том XII: Книги символические - Константинополь. Составлен под редакцией Н. Н. Глубоковского (Общедоступная Богословская Библиотека, Выпуск XXVII). СПб.: 1911. Стб. 303-309.

27. Скопин В. В. Архитектурные работы на старых сооружениях в 1700-50-е гг. // Памятники архитектуры в дореволюционной России: очерки истории архитектурной реставрации / Под общей редакцией доктора архитектуры А. С. Щенкова. М., 2002. С. 17-28.

28. Тепфер Л. Э. Новые данные о керамическом декоре Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря // Коломенское. Материалы и исследования. Вып. 5, ч. 2. М., 1993. С. 197-195.

29. Тепфер Л. Э. Реконструкция Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря на конец XVII в. // Никоновские чтения в музее “Новый Иерусалим”. М., 2002. С. 119-132.

30. Указ Коллегии экономии от 6 ноября 1730 г. архимандриту Мельхиседеку с братией (копия 1746 г.) // РГАДА. Ф. 390. Оп. 1. Ед. хр. 11295. Л. 5-6.

31. Филиппов А. Н. Правительствующий Сенат в царствования Анны Иоанновны и Иоанна Антоновича // История Правительствующего Сената за двести лет: 1711-1911. Том 1. СПб., 1911. С. 479-640.