1. Каштелян Т.В. Лесная биоэкономика как воспроизводственная хозяйственная система формирования рентных отношений в Беларуси // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление. 2019. № 2 (226). С. 49-54.

2. Pender A., Kelleher L., O’Neill E. Regulation of the Bioeconomy: Barriers, Drivers and Potential for Innovation in the Case of Ireland // Cleaner and Circular Bioeconomy. 2023. Vol. 7 (4). URL: https://www.researchgate.net/publication/376706571_Regulation_of_the_Bioeconomy_Barriers_drivers_and_potential_for_innovation_in_the_case_of_Ireland

3. Швец И.Ю. Институциональные аспекты национальной инновационной системы // Друкеровский вестник. 2019. № 5 (31). С. 5-18.

4. Dietz T., Jovel K.R., Deciancio M., Boldt C., Börner J. Towards Effective National and International Governance for a Sustainable Bioeconomy: A Global Expert Perspective // EFB Bioeconomy Journal. 2023. Vol. 3 (2). URL: https://www.researchgate.net/publication/372030583_Towards_Effective_National_and_International_Governance_for_a_Sustainable_Bioeconomy_A_Global_Expert_Perspective

5. Tiantian W., Zhongkang Yu., Riaz A., Samina R., Ullah K.K., Saeed S., Asif C.M., Taiming Z. Transition of Bioeconomy as a Key Concept for the Agriculture and Agribusiness Development: An Extensive Review on ASEAN Countries // Frontiers in Sustainable Food Systems. 2022. Vol. 6. URL: https://www.researchgate.net/publication/365801257_Transition_of_bioeconomy_as_a_key_concept_for_the_agriculture_and_agribusiness_development_An_extensive_review_on_ASEAN_countries

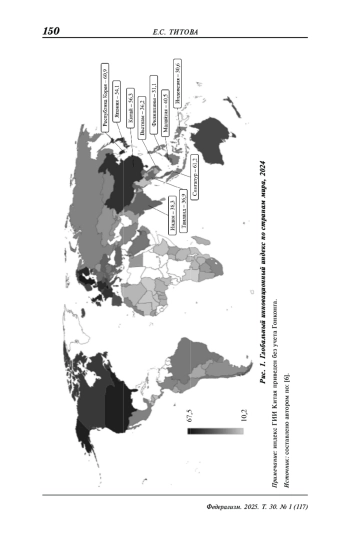

6. World Intellectual Property Organization (WIPO). Global Innovation Index Report (2024). URL: https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en (дата обращения: 07.10.2024).

7. Singh M., Mal N., Trivedi D., Krishnamoorthy S., Behera C., Krishnan C., Naik S., Kuppam C. An Overview of the Role of Algae-Fortified Foods in Nutraceutical Industries: Synthesis Pathway of Value-Added Bioproducts and Co-Products // Food Bioscience. 2025. Vol. 63. URL: https://colab.ws/articles/10.1016/j.fbio.2024.105568

8. Bastos Lima M.G. Just Transition Towards a Bioeconomy: Four Dimensions in Brazil, India and Indonesia // Forest Policy and Economics. 2022. Vol. 136 (4). URL: https://www.researchgate.net/publication/357642157_Just_transition_towards_a_bioeconomy_Four_dimensions_in_Brazil_India_and_Indonesia

9. Biotechnology Industry Research Assistance Council (India). The India BioEconomy Report (IBER 2024). URL: https://birac.nic.in/desc_new.php?id=111 (дата обращения: 16.12.2024).

10. Yan K., Gao H., Liu R., Lyu Y., Wan M., Tian J., Chen L. Review on LowCarbon Development in Chinese Industrial Parks Driven by Bioeconomy Strategies // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2024. Vol. 199. URL: https://www.researchgate.net/publication/380432621_Review_on_low-carbon_development_in_Chinese_industrial_parks_driven_by_bioeconomy_strategies

11. Zhang X., Zhao C., Shao M.W., Chen Y.L., Liu P., Chen G.Q. The Roadmap of Bioeconomy in China // Engineering Biology. 2022. Vol. 6 (4). P. 71-81.

12. Национальное бюро статистики Китая. URL: https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2024/indexeh.htm (дата обращения: 16.12.2024).

13. Прусова В.И., Безновская В.В., Губжокова Д.Х. Особенности экономического развития Сингапура // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 5. С. 42-47.

14. Seung E., Ji H., Lee S., Ko Y., Noh E., Oh J. A New Era of Biologics: the Role of South Korea’s Regulatory Science Center in Ensuring Long Term Safety // Cytotherapy. 2024. Vol. 26 (6). URL: https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465- 3249(24)00318-9/abstract

15. Bioeconomy Strategy. URL: https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/bio_economy_en.pdf (дата обращения: 07.10.2024).

16. Pastrana-Pastrana A.J., Rodríguez-Herrera R., Solanilla-Duque J.F., FloresGallegos A.C. Plant Proteins, Insects, Edible Mushrooms and Algae: More Sustainable Alternatives to Conventional Animal Protein // Journal of Future Foods. 2025. Vol. 5 (3). P. 248-256.

17. Rinn B., Jankovský M., Palátová P., García-Jácome S.P., Sharp A., Wangpakapattanawong P., Lovrić N., Vu Van M., Thi Nhat M.D., Ninchaleune B., Chanthavong I., Doungmala K. Bioeconomy in Countries of the Mekong Region: Stakeholder Understanding and Perceptions in Thailand, Vietnam, and Laos // Forest Policy and Economics. 2024. Vol. 162. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934124000431

18. Ngammuangtueng P., Jakrawatana N., Gheewala S.H. Nexus Resources Efficiency Assessment and Management towards Transition to Sustainable Bioeconomy in Thailand // Resources, Conservation and Recycling. 2020. Vol. 160. URL: https://www.researchgate.net/publication/341586490_Nexus_Resources_Efficiency_Assessment_and_Management_towards_Transition_to_Sustainable_Bioeconomy_in_Thailand

19. Tang G., Qin J., Dolnikowski G.G., Russell R.M., Grusak M.A. Golden Rice is an Effective Source of Vitamin A23 // The American Journal of Clinical Nutrition. 2009. Vol. 89 (6). P. 1776-1783.

20. Титова Е.С., Шишкин С.С. Актуальные проблемы биоэкономики, роль постгеномных дисциплин. М.: ВАШ ФОРМАТ, 2023. 406 с.

21. Sinaga H. Intersectional Perspectives on Land Relations of Oil Palm Plantations: a Decolonial Feminist Approach on Indonesia’s Bioeconomy // Forest Policy and Economics. 2024. Vol. 159. URL: https://www.academia.edu/111868229/Intersectional_perspectives_on_land_relations_of_oil_palm_plantations_A_decolonial_feminist_approach_on_Indonesias_bioeconomy

22. Suhartini S., Rohma N.A., Mardawati E., Kasbawati, Hidayat N., Melville L. Biorefining of Oil Palm Empty Fruit Bunches for Bioethanol and Xylitol Production in Indonesia: a Review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2022. Vol. 154. URL: https://www.researchgate.net/publication/355788021_Biorefining_of_oil_palm_empty_fruit_bunches_for_bioethanol_and_xylitol_production_in_Indonesia_A_review

23. Rhofita E.I., Ouaret R., Montastruc L., Meyer M. Mapping Analysis of Farmers’ Perceptions of Rice Straw Valorization in Indonesia // Environmental Development. 2024. Vol. 51. URL: https://www.researchgate.net/publication/381463593_Mapping_analysis_of_farmers’_perceptions_of_rice_straw_valorization_in_Indonesia

24. Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. М.: Наука, 1992. 207 с.

25. Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы // Инновации. 2012. № 5 (163). С. 4-18.

26. Ayrapetyan D., Befort N., Hermans F. From Local Markets to Global Legitimacy: a Materialization Perspective on Technological Innovation System’s Dynamics // Research Policy. 2025. Vol. 54 (1). URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/303492/1/Ayrapetyan_2025_technological_innovation_system.pdf.