Проведена экспериментальная оценка количества заряда, выносимого из коаксиально-го плазменного реактора с микрополым катодом в зависимости от напряжения питания и скорости прокачки газа через активную зону реактора. Показано, что количество заряда, выносимого из реактора, определяется не только прокачкой газоразрядного промежутка и расстояния до мишени, но и от режима горения разряда. Сравнительный анализ режимов питания реактора выявил значительную разницу в эффективности генерации и транспорта заряда: при использовании источника постоянного высокого напряжения выносимый заряд превышает аналогичный показатель в импульсном режиме в 5 раз. Данное различие обусловлено как повышенной частотой зажигания разряда, так и увеличенной длительностью ионизационных процессов в непрерывном режиме. В то же время установлено, что комбинация регулируемого импульсного высоковольтного питания и управляемой скорости газового потока позволяет гибко контролировать динамику выноса заряда, обеспечивая возможность дозированного и локализованного плазменного воздействия.

In this work, an experimental assessment of the amount of charge carried out from a coaxial plasma reactor with a micro-hollow cathode is carried out depending on the supply voltage and the rate of gas pumping through the active zone of the reactor. It is shown that the amount of charge carried out of the reactor is determined not only by the pumping of the gas discharge gap and the distance to the target, but also by the discharge mode. A comparative analysis of different power supply modes revealed a significant difference in the efficiency of charge generation and transport: under DC high voltage, the extracted charge is five times higher than that obtained in pulsed mode. This difference is attributed to both a higher dis-charge ignition frequency and longer duration of ionization processes in the continuous re-gime. At the same time, it has been demonstrated that combining a controllable pulsed high-voltage power supply with adjustable gas flow enables flexible control over the charge extrac-tion dynamics, thereby providing the capability for precise, localized, and dose-controlled plasma treatment.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Физика

- Префикс DOI

- 10.51368/1996-0948-2025-5-78-84

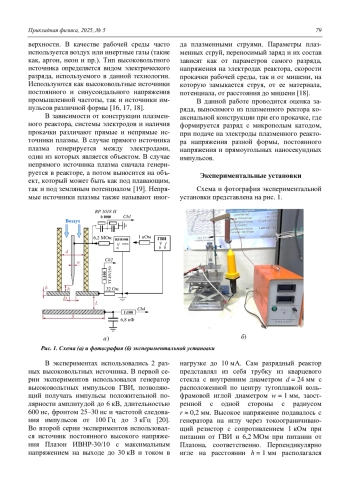

Плазменные технологии, использующие холодную плазму, находят применение в раз-личных областях, включая: медицину, сельское хозяйство, промышленность, технологии производства материалов, энергетику и пр. [1–6]. Существуют различные способы по со-зданию холодной плазмы. Наиболее распространены установки, использующие поверхностный и объемный барьерный разряд [7–9], коронный разряд.

Список литературы

- Metelmann H. R., von Woedtke T., Weltmann K. D. Comprehensive Clinical Plasma Medicine. – Springer, 2018.

- Lee T., Puligundla P., Mok C. / Journal of Food Engineering. 2018. Vol. 223. P. 168–174.

- Балданов Б. Б., Ранжуров Ц. В. / Химия высоких энергий. 2023. Т. 57. № 6. С. 490–494.

- Анисович А. Г., Филатова И. И. и др. / Литье и металлургия. 2019. № 2. С. 85–91.

- Kostov K. G. et al. / Applied Surface Science. 2014. Vol. 314. P. 367–375.

- Cheng C., Liye Z., Zhan R. J. / Surface and Coatings Technology. 2006. Vol. 200. № 24. P. 6659–6665.

- Lu X., Laroussi M., Puech V. / Plasma Sources Science and Technology. 2012. Vol. 21. № 3. P. 034005.

- Winter J., Brandenburg R., Weltmann K. D. / Plasma sources science and technology. 2015. Vol. 24. № 6. P. 064001.

- Panousis E. et al. / Plasma Sources Science and Technology. 2006. Vol. 15. № 4. P. 828.

- Kuwahara T. et al. / Thin Solid Films. 2012. Vol. 523. P. 2–5.

- Schutze A. et al. / IEEE transactions on plasma science. 1998. Vol. 26. № 6. P. 1685–1694.

- Kogelschatz U. / Plasma chemistry and plasma processing. 2003. Vol. 23. № 1. P. 1–46.

- Takao Y. et al. / Japanese journal of applied physics. 2006. Vol. 45. № 10S. P. 8235.

- Shin J., Tuyen P. D. / IEEE Transactions on Plasma Science. 2011. Vol. 39. № 11. P. 2944–2945.

- Schoenbach K. H., Becker K. / The European Physical Journal D. 2016. Vol. 70. P. 1–22.

- Bárdos L., Baránková H. / Thin solid films. 2010. Vol. 518. № 23. P. 6705–6713.

- Laroussi M., Akan T. / Plasma Processes and Polymers. 2007. Vol. 4. № 9. Р. 777–788.

- Shershunova E. A., Moshkunov S. I., Khomich V. Y. / IEEE Transactions on Plasma Science. 2019. Vol. 47. № 11. P. 4909–4914.

- Weltmann K. D. et al. / Pure and Applied Chemistry. 2010. Vol. 82. № 6. P. 1223–1237.

- Мошкунов С. И., Хомич В. Ю., Шершуно-ва Е. А. / Письма в Журнал технической физики. 2019. Т. 45. № 3. С. 34–36.

- Moshkunov S. I., Nebogatkin S. V., Roma- nov K. I., Shershunova E. A. / 15th International Confer-ence “Gas Discharge Plasmas and Their Applications” GDP 2021. – Ekaterinburg, 2021. P. 76.

- Мошкунов С. И. и др. / Прикладная физика. 2021. № 5. С. 11–15.

- Лоханин А. К., Ларин В. С., Матвеев Д. А. / Электричество. 2005. № 7. С. 82–85.

- Zhang B., He J., Ji Y. / IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2017. Vol. 24. № 2. P. 923–929.

Выпуск

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ОБЩАЯ ФИЗИКА

Применение УФ-излучения 222 нм эксимерных KCl-ламп для дезинфекции

Василяк Л. М., Кудрявцев Н. Н., Костюченко С. В., Сивин Д. О., Тимофеев И. С.

ФОТОЭЛЕКТРОНИКА

Исследование токов поверхностной утечки nBn HgCdTe фоточувствительной структуры со сверхрешёточным барьером, детектирующей излучения в длинноволновом инфракрасном диапазоне спектра

Войцеховский А. В., Дзядух С. М., Горн Д. И., Дворецкий С. А., Михайлов Н. Н., Сидоров Г. Ю., Якушев М. В.

Тестовые структуры для исследования зависимости фотоэлектрических характеристик крупноформатных МФПУ от топологии элементов на основе InSb

Лопухин А. А., Пермикина Е. В., Барышева К. В., Лопатин В. В.

Радиационная стойкость светоизлучающих структур с наноостровками Ge(Si) на подложках «кремний на изоляторе»

Кабальнов Ю. А., Иванова М. М.

Сравнение расчетных и экспериментальных значений собственной концентрации свободных носителей заряда в антимониде индия

Белов А. Г., Козлов Р. Ю., Журавлев Е. О., Молодцова Е. В., Хихеев Н. Г., Саркисов Н. А., Панков М. А., Куликов В. Б.

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ

Воздействие плазмы коронного разряда на окислительно-восстановительные процессы в почве

Бычков В. Л., Шваров А. П., Логунов А. А., Бычков Д. В., Ваулин Д. Н.

Влияние локальных неоднородностей проводимости на форму разрядного канала в воде Панов В. А., Савельев А. С., Куликов Ю. М.

Стример, плазменная диффузная струя и тлеющий разряд при пробое в воздухе низкого давления импульсом напряжения c фронтом около 20 мс

Тарасенко В. Ф., Виноградов Н. П., Бакшт Е. Х. 64 Исследование газовых потоков, создаваемых разрядом с жидким электролитным катодом Чистолинов А. В., Казанский П. Н., Якушин Р. В., Чепелев В. М., Тюфтяев А. С.

Оценка заряда, формируемого на выходе из коаксиального плазменного реактора с микрополым катодом Шершунова Е. А., Небогаткин С. В., Клубков А. В., Романов К. И.

ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Измерение масштабов неоднородности размещения дислокационных ямок травления на цифровых изображениях монокристаллов GaAs

Комаровский Н. Ю., Князев С. Н., Соколовская Э. А., Кудря А. В., Суханова А. С., Антонова В. Е., Молодцова Е. В.

ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ Стенд для проведения ресурсных испытаний в форсированных режимах фотомодуля из состава фотоприемного устройства космического базирования

Соловьев Д. Г., Буравцова В. В., Красавин А. А., Кочнов К. Д., Куликов В. Б.

Количественная оценка качества радиографического контроля с учетом специфики генерации и формирования рабочих пучков проникающего излучения

ДекоповА. С., ЛукьяновА. А., МасленниковС. П., Михайлов С. В.

Экспериментальный комплекс для СВЧ-плазменной модификации дисперсных материалов при атмосферном давлении Тихонов В. Н., Антипов С. Н., Иванов И. А., Тихонов А. В., Гаджиев М. Х., Ильичев М. В., Тюфтяев А. С.

Другие статьи выпуска

Представлена экспериментальная установка, созданная на базе СВЧ-плазмотрона волноводного типа, для исследования плазменной модификации дисперсных материалов (сыпучих порошков) в безэлектродном СВЧ-разряде атмосферного давления в газовом потоке. Разработаны устройства (модули установки) для формирования вихрево-го потока плазмообразующего газа и управляемой инжекции дисперсных частиц в СВЧ-разряд. Проведены предварительные эксперименты по обработке микрочастиц SiO2, MgO и политетрафторэтилена (ПТФЭ) в СВЧ-разряде в потоке аргона. Анализ частиц проводился методом сканирующей электронной микроскопии. На примере оксидов было показано, что СВЧ-плазменное воздействие может приводить к агломерации частиц и их сфероидизации. Созданный экспериментальный комплекс с использованием разнообразных рабочих газов предоставляет универсальные возможности для задач плазменной модификации дисперсных частиц в широком диапазоне размеров и материалов.

Представлена количественная оценка качества радиографического контроля с учетом особенностей формирования системами глубокой коллимации рабочих пучков проникающего излучения в портативных средствах радиографического контроля затворного типа, оснащённых источниками на основе радионуклида 192Ir, генерирующими потоки ионизирующего излучения фокальными пятнами поверхностей «дно» и «бок» цилиндрической капсулы. Проведено математическое моделирование взаимодействия гамма-излучения с элементами систем глубокой коллимации различной геометрии с использованием программных комплексов MCNP5 и Geant4. Установлено, что применение пирамидальной системы глубокой коллимации позволяет улучшить соотношение «сигнал/шум» примерно в два раза по сравнению с прямоугольно-пирамидальной, что способствует повышению качества регистрируемого изображения и снижению массогабаритных характеристик оборудования. Кроме того, ориентация капсулы излучателя относительно «зоны интереса» фокальным пятном излучающей области «дно» незначительно увеличивает вклад шумового эффекта и ухудшает параметры фактора «сигнал/шум» не более, чем на 1 %.

Спроектирован стенд для проведения ресурсных испытаний в форсированных режимах фотомодуля (ФМ) инфракрасного диапазона (ИК) с режимом временной задержки и накопления (ВЗН) из состава фотоприемного устройства космического базирования. Особенностью разработки является возможность получения экспериментальных данных об отказах, возникающих при длительном функционировании ФМ, которые оказывают влияние на пороговые характеристики устройства. Стенд позволяет подтвердить достаточность мер для обеспечения долговечности и безотказности работы фотомодуля, а также оценить надежность всей аппаратуры применения в целом. Апробация стенда будет проведена посредством запланированных испытаний.

Однородность свойств полупроводниковых монокристаллов является одним из главных трендом развития отросли в последнее время. Однако на данный момент не существует единого представления о мере неоднородности свойств и методах ее оценки. Предложен метод анализа неоднородности размещения дислокационных ямок травления на основе решения задачи о близости объектов бинарного изображения разбиением пространства на полиэдры Вороного. Фильтрацию объектов по размерам проводили с учетом известной природы объектов измерения. На основе гистограммы распределения площадей темных объектов был рассчитан «статистический» порог фильтрации, величина которого составила 585 мкм2. Уточнение природы шумов на изображении проводилось на основе прямого наблюдения ямок травления методами сканирующей электронной микроскопии, что позволило оценить величину «физического» порога фильтрации – 16 мкм2. Установлено, что группам темных объектов, выделяемых «статистической» и «физической» фильтрацией, в координатах «площадь объекта S – его периметр P» отвечали различные значения тангенсов углов наклона аппроксимирующих кривых: 0,33 и 0,85 соответственно. Показано, что для получения объективных результатов при цифровой обработке изображений необходимо накопление представительной статистики измерений. Так, для исследуемого в работе панорамного изображения ямок травления в GaAs размер площади измерений должен быть не менее 0,42 мм2.

Методами цифровой трассерной визуализации (PIV) и скоростной фотосъёмки исследован разряд с жидким электролитным катодом при атмосферном давлении в воздухе. Определено поле скоростей газовых потоков, создаваемых разрядом. Показано, что газовый поток, создаваемый разрядом, движется вниз вдоль разрядного канала к поверхности раствора, достигая максимальной скорости вблизи его поверхности. Встречаясь с поверхностью раствора газ начинает растекаться вдоль неё в тонком слое толщиной около двух миллиметров. Таким образом, установлено, что компоненты раствора, перенесённые из раствора в газовую фазу под действием разряда с жидким катодом, выносятся из зоны разряда в горизонтальном направлении, вдоль поверхности раствора.

Исследовано формирование диффузной плазмы в трубках с внутренними диаметрами 8,4 и 14,2 см при скорости роста напряжения V 35 кВ/мкс и 100 В/мс. Приводятся фотографии свечения разряда в различных режимах. Показано, что при V 100 В/мс и давлениях воздуха p = 0,4 и 1 Торр пробой промежутка инициируется за счёт распро-странения стримера от плоского электрода положительной полярности. Установлено, что после прохождения стримером промежутка плоскость – остриё и образования плазменной диффузной струи красного цвета, происходит формирование тлеющего разряда, который может поддерживаться как в импульсном, так и в стационарном режиме. Показано, что наибольшую мощность излучения из плазмы разряда в этих условиях даёт фронт стримера, а наибольшие энергии излучения первой и вто-рой положительных систем азота достигаются за счёт увеличения длительности импульса возбуждения при переходе в режим тлеющего разряда. Подтверждено, что при p = 0,4 и 1 Торр спектр излучения положительного столба тлеющего разряда соответствует спектру излучения красных столбчатых спрайтов.

Экспериментально показан эффект формирования встречных разрядных каналов при инициации пробоя в слабопроводящей воде по следу с повышенной проводимостью от движущегося кристалла поваренной соли. Первый канал инициируется в промежутке между высоковольтным электродом и кристаллом соли, благодаря чему ток начинает протекать преимущественно по следу с повышенной проводимостью в результате растворения кристалла. Второй канал инициируется внутри следа на некотором рас-стоянии от кристалла и не имеет прямого контакта с заземленным электродом, который расположен на расстоянии 8 мм. Встречное движение разрядных каналов приводит к их объединению и окончательному формированию единого канала. На основе численного моделирования было дано объяснение данного эффекта, которое состоит в наличии вихревых структур в следе непосредственно за движущимся кристаллом, ко-торые формируют более широкую, по сравнению с основной частью следа, область с более низкими концентрацией соли и проводимостью. В результате, плотность тока в данной области оказывается ниже, чем в основной части следа, что приводит к более позднему вскипанию жидкости и появлению плазменного канала.

Проведены исследования влияния плазмы коронного разряда на окислительно-восстановительные реакции почвы, а именно на образцы низинного торфа (капилляр-но насыщенного водой) и чистого кварцевого песка (воздушно сухого) в чистом виде и в смесях при разном соотношении торфа и песка. Параметры разряда: время действия до 60 мин, напряжение на разряде U = 10–20 кВ, ток в разряде I = 20–100 мкА. Максимальный эффект обработки коронным разрядом образцов был получен в отношении окислительно-восстановительного потенциала. Процесс окисления органического вещества идет под влиянием озона и отрицательных ионов, образующихся в плазме коронного разряда. Эффективность воздействия отрицательной короны в 2–5 раз выше, чем положительной, что связано с более эффективной наработкой отрицательных ионов.

Выполнены расчеты значений собственной концентрации свободных носителей заря-да, ni, в антимониде индия при Т = 295 К и Т = 77 К с учетом непараболичности зоны проводимости. Показано, что = (2,14 0,01)1016 см-3, а = (2,47 0,01)109 см-3. Проведено сравнение значений произведения npТ и квадрата собственной концентрации,, и показано, что они отличаются между собой. Высказано предположение, что эти различия обусловлены непараболичностью зоны проводимости. Анализируются литературные данные (результаты экспериментов по определению значений ni в широком интервале температур). Показано, что результаты расчетов удо-влетворительно согласуются с экспериментальными данными. Предполагается, что полученные результаты будут в дальнейшем использоваться для оптимизации технологических процессов выращивания и легирования монокристаллов антимонида индия.

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований воздействия -нейтронного излучения на параметры светоизлучающих структур с массивом наноостровков Ge(Si), выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках «кремний на изоляторе». Данные структуры показали высокий уровень стойкости к воздействию -нейтронного излучения, сравнимый с уровнем стойкости структур с наноостровками Ge(Si) на подложках Si(001). Снижение интенсивности люминесценции данных структур совпадает с теоретической оценкой степени влияния радиационных дефектов. Результаты моделирования, а также экспериментальные данные показывают, что на радиационную стойкость светодиодов в наибольшей степени влияет структура массива наноостровков Ge(Si), обусловленная технологией их изготовления.

С целью получения и сравнения основных фотоэлектрических характеристик МФПУ в пределах одной крупноформатной матрицы, разработаны топологии тестовых матричных структур на основе InSb с квадратной и круглой формами фоточувствительной области, шагом элементов 10, 12, 15 и 20 мкм, предназначенных для гибридизации с БИС считывания формата 12801024 и шагом 12 мкм. Представлена структура комплекта фотошаблонов с матричными тестовыми элементами для реализации клиновидного утоньшения с целью получения сверхтонких структур с контролируемой толщиной для повышения прочности и минимизации взаимосвязи. Проанализированы возможности реализации предложенных тестовых структур.

Проведены исследования структур в конфигурациях n-B(SL)-n и MI-n-B(SL)-n, сформированных на основе эпитаксиальных пленок, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) из HgCdTe со сверхрешеткой в барьерной области. Состав в поглощающем слое структур рассчитан на работу в диапазоне LWIR и составлял величину 0,22. Было изготовлено и исследовано два образца с разной архитектурой сверхрешетки. Исследование темновых токов n-B(SL)-n структур показало, что для обоих типов образцов наблюдается аномальная зависимость плотности тока от температуры с минимумом плотности тока при температурах 100–120 К. Выявлено доминирование компонент тока поверхностной утечки для обеих структур. На основании исследования адмиттанса структур MI-n-B(SL)-n показано, что характеристики исследованных структур в целом имеют вид, схожий с характеристиками МДП-структур, изготовленных на основе однородного Hg0,78Cd0,22Te.

Выполнен анализ перспективности применения УФ-излучения 222 нм эксимерных KrCl-ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей. Предполагаемые основные преимущества излучения 222 нм, заключающиеся в возможности проводить обеззараживание в присутствии людей, и более высокая бактерицидная эффективность по сравнению с длиной волны 254 нм ртутных и амальгамных ламп низкого давления, проходят экспериментальную проверку. Исследования показывают противоречивые результаты о безопасности такого излучения для кожи и для глаз млекопитающих. Инактивация вирусов и простых бактериологических штаммов УФ-излучением 222 нм и 254 нм достигается при аналогичных УФ-дозах, однако для более крупных объектов (эндоспоры, грибы, гифы грибов) существенное преимущество имеет УФ-излучение 254 нм. Эффективность генерации УФ-излучения 222 нм в промышленных KrCl-лампах составляет 3–5 %, что существенно меньше, чем для ртутных и амаль-гамных ламп низкого давления 30–35 %.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- АО "НПО "ОРИОН"

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9

- Юр. адрес

- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9

- ФИО

- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- orion@orion-ir.ru

- Контактный телефон

- +7 (499) 3749400