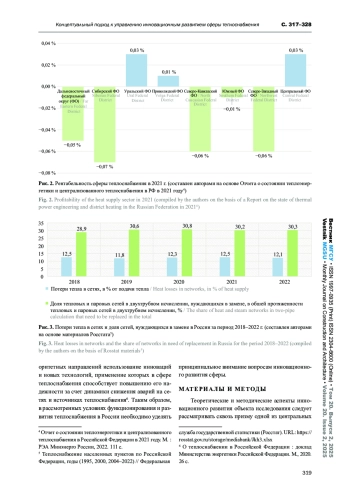

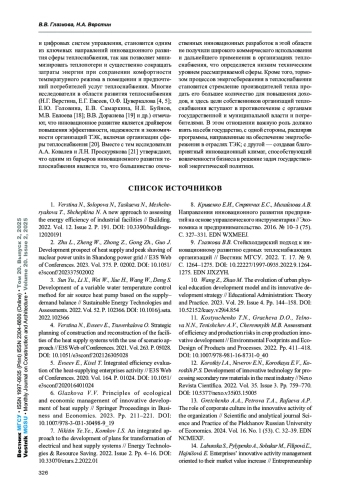

Согласно стратегическим приоритетам Российской Федерации в области энергетики энергосбережение и рациональное использование ресурсов выступает фокусом внимания в ходе развития и функционирования сфер топливно-энергетического комплекса страны. Однако энергетические ресурсы России используются с недостаточной эффективностью, а высокие значения энергоемкости валового внутреннего продукта страны свидетельствуют о сильной изношенности основных фондов и их технологической отсталости. Отечественная сфера теплоснабжения, являющаяся значимой частью топливно-энергетического комплекса страны, показывает низкую эффективность и надежность, о чем свидетельствуют рост количества аварий, высокие потери тепла в сетях и значительная доля инфраструктуры, нуждающейся в замене. Один из инструментов, способствующих осуществлению в сфере теплоснабжения процессов ресурсо- и энергосбережения, - использование инноваций, позволяющих ускорить темпы развития сферы в стратегической перспективе. Цель исследования - формирование концептуального подхода к управлению инновационным развитием сферы теплоснабжения.

Материалы и методы. Нормативная основа исследования - законодательные акты Российской Федерации, регулирующие деятельность теплоснабжения и определяющие направления государственной энергетической политики. Работа базируется на фундаментальных теориях управления и теории инноваций. Методической основой исследования выступают сложившиеся в экономической литературе подходы к определению инновационного климата и инновационного потенциала организаций, подходы к оценке эффективности внедрения и реализации инноваций, а также положения системного, проектного и стейкхолдерского подходов к управлению.

Результаты. Результатом исследования является сформированный концептуальный подход к управлению инновационным развитием сферы теплоснабжения, конкретизирующий условия, способствующие инновационному развитию, и определяющий возможность разработки методов обеспечения данных условий для достижения целей инновационного развития теплоснабжения.

Выводы. Предложенный инструмент управления инновационным развитием сферы теплоснабжения позволяет реализовывать стратегические перспективы ее развития в фокусе ресурсо- и энергосбережения с опорой на применение инновационных материалов, технологий и систем управления.

Идентификаторы и классификаторы

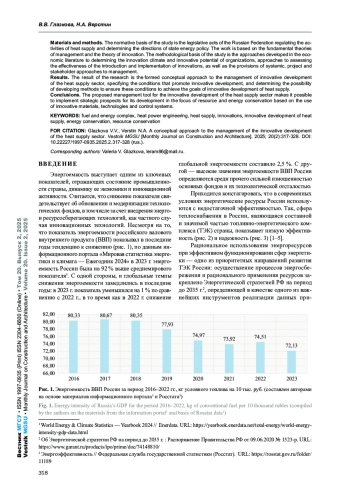

Энергоемкость выступает одним из ключевых показателей, отражающих состояние промышленности страны, динамику ее экономики и инновационной активности. Считается, что снижение показателя свидетельствует об обновлении и модернизации технологических фондов, в том числе за счет внедрения энерго и ресурсосберегающих технологий, как частного случая инновационных технологий. Несмотря на то, что показатель энергоемкости российского валового внутреннего продукта (ВВП) показывал в последние годы тенденцию к снижению (рис. 1), по данным информационного портала «Мировая статистика энергетики и климата — Ежегодник 2024» в 2023 г. энергоемкость России была на 92 % выше среднемирового показателя.

Список литературы

1. Verstina N., Solopova N., Taskaeva N., Meshcheryakova T., Shchepkina N. A new approach to assessing the energy efficiency of industrial facilities // Building. 2022. Vol. 12. Issue 2. P. 191. DOI: 10.3390/buildings-12020191

2. Zhu L., Zheng W., Zhong Z., Gong Zh., Guo J. Development prospect of heat supply and peak shaving of nuclear power units in Shandong power grid // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 375. P. 02002. DOI: 10.1051/e3sconf/202337502002 EDN: CPHSWM

3. Sun Yu., Li X., Wei W., Xue H., Wang W., Deng S. Development of a variable water temperature control method for air source heat pump based on the supply-demand balance // Sustainable Energy Technologies and Assessments. 2022. Vol. 52. P. 102366. DOI: 10.1016/j.seta.2022.102366 EDN: UFLWXC

4. Verstina N., Evseev E., Tsuverkalova O. Strategic planning of construction and reconstruction of the facilities of the heat supply systems with the use of scenario approach // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 263. P. 05028. DOI: 10.1051/e3sconf/202126305028 EDN: FXCCIQ

5. Evseev E., Kisel T. Integrated efficiency evaluation of the heat-supplying enterprises activity // E3S Web of Conferences. 2020. Vol. 164. P. 01024. DOI: 10.1051/e3sconf/202016401024 EDN: NUIADE

6. Glazkova V.V. Principles of ecological and economic management of innovative development of heat supply // Springer Proceedings in Business and Economics. 2023. Pp. 211-221. DOI: 10.1007/978-3-031-30498-9_19 EDN: ORPQQR

7. Nikitin Ye.Ye., Komkov I.S. An integrated approach to the development of plans for transformation of electrical and heat supply systems // Energy Technologies & Resource Saving. 2022. Issue 2. Pp. 4-16. DOI: 10.33070/etars.2.2022.01

8. Кривенко Е.И., Стряпчих Е.С., Михайлова А.В. Направления инновационного развития предприятий на основе управленческого инструментария // Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-3 (75). С. 327-331. EDN: WXMEEJ

9. Глазкова В.В. Стейкхолдерский подход к инновационному развитию единых теплоснабжающих организаций // Вестник МГСУ. 2022. Т. 17. № 9. С. 1264-1275. DOI: 10.22227/1997-0935.2022.9.1264-1275 EDN: JJXZYH

10. Wang Z., Zhao M. The evolution of urban physical education development model and its innovative development strategy // Educational Administration: Theory and Practice. 2023. Vol. 29. Issue 4. Pp. 144-158. DOI: 10.52152/kuey.v29i4.854 EDN: JNANWB

11. Kostyuchenko T.N., Gracheva D.O., Telnova N.N., Tenishchev A.V., Cheremnykh M.B. Assessment of efficiency and production risks in crop production innovative development // Environmental Footprints and Eco-Design of Products and Processes. 2022. Pp. 411-418. DOI: 10.1007/978-981-16-8731-0_40 EDN: EUHYVR

12. Korotkiy I.A., Neverov E.N., Korotkaya E.V., Korotkih P.S. Development of innovative technology for processing secondary raw materials in the meat industry // Nexo Revista Científica. 2022. Vol. 35. Issue 3. Pp. 759-770. DOI: 10.5377/nexo.v35i03.15005 EDN: MTHNJN

13. Gretchenko A.A., Petrova T.A., Rafaeva A.P. The role of corporate culture in the innovative activity of the organization // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. 2024. Vol. 16. No. 1 (53). С. 32-39. EDN: NCMEXF

14. Labunska S., Pylypenko A., Sobakar M., Filipová Ľ., Hajnišová E. Enterprises’ innovative activity management oriented to their market value increase // Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2024. Vol. 11. No. 3. Pp. 238-245. DOI: 10.9770/jesi.2024.11.3(16) EDN: GCRINL

15. Huseynova A.D.Q., Mazanova O.I.Q. Multifactor model for assessing innovative potential based on fuzzy set theory // Science, technologies, innovation. 2024. No. 1 (29). Pp. 83-91. DOI: 10.35668/2520-6524-2024-1-09 EDN: BEUSGN

16. Попов С.А., Фомина Л.Л. От теории стейкхолдеров к реализации концепции общих ценностей // Российское предпринимательство. 2013. № 2 (224). С. 60-65. EDN: PVRJDJ

17. Плотников А.В. Сравнение содержания стейк-холдерских подходов в управлении // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Т. 11. № 12. С. 2695-2704. DOI: 10.18334/epp.11.12.113929 EDN: VHCZQI

18. Головина Е.Ю., Самаркина Е.В., Буйнов Н.Е., Евлоева М.В. Цифровизация и цифровая трансформация теплоэнергетики как фактор повышения эффективности тепловой инфраструктуры // Теплоэнергетика. 2022. № 6. С. 3-16. DOI: 10.1134/S0040363622060042 EDN: FJUVAB

19. Доржиева В.В. Цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса России: приоритеты и целевые ориентиры развития // Креативная экономика. 2021. Т. 15. № 11. С. 4079-4094. DOI: 10.18334/ce.15.11.113802 EDN: LAFKFO

20. Babych S., Kryvda V., Zhanko K., Zubak V., Suvorov V. Development of models and methods for automated control of heat supply system with optimization of technical means structure // Energy Engineering and Control Systems. 2023. Vol. 9. № 2. Pp. 119-130. DOI: 10.23939/jeecs2023.02.119 EDN: UJMFEU

21. Ковалев А.А., Проскурякова Л.Н. Инновации в российском теплоснабжении: возможности, барьеры, механизмы // Форсайт. 2014. Т. 8. № 3. С. 42-57. DOI: 10.17323/1995-459x.2014.3.42.57 EDN: SVQSIX

Выпуск

Другие статьи выпуска

Грузоподъемные механизмы играют важную роль в современном строительном производстве, обеспечивая эффективный и безопасный способ перемещения и подъема материалов и строительных конструкций. Стоянки, путь движения, зоны обслуживания грузоподъемных механизмов отражены на строительных генеральных планах. Проектирование строительной площадки начинается с размещения на ней грузоподъемных механизмов, ведь именно они задают размеры зоны производства работ, местоположение временных дорог, площадок складирования и бытового городка. В общепринятой практике при сравнении вариантов кранов учитывают технико-экономические показатели, связанные с приобретением, арендой и эксплуатацией механизма, не принимая во внимание то, как тот или иной вариант механизации влияет на расположение объектов строительной инфраструктуры и технико-экономические показатели стройгенплана. В связи с возрастающей стесненностью застраиваемых территорий необходим пересмотр системы технико-экономических показателей оценки стройгенпланов с учетом вариантов использования различных видов грузоподъемных механизмов.

Материалы и методы. Изучена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию строительной площадки, размещение подъемных механизмов и безопасное строительное производство. Проанализирована проектная и рабочая документация: проекты организации строительства, проекты производства работ, проекты производства работ с применением подъемных сооружений. Выполнено вариантное технологическое проектирование стройгенпланов и оценено влияние принятого грузоподъемного механизма на компактность строительной площадки при возведении малоэтажных объектов.

Результаты. Полученные результаты расширяют представление о выборе грузоподъемных механизмов для возведения малоэтажных объектов. Представленными показателями оценки, учитывающими расположение грузоподъемных кранов на строительной площадке и влияющими на компактность стройгенплана, предлагается дополнить систему технико-экономических показателей оценки эффективности принятых технологических решений.

Выводы. Проектирование строительных генеральных планов должно быть вариантным с рассмотрением различных грузоподъемных механизмов; эффективность выбора крана должна определяться не только системой технико-экономических показателей, но и оценкой влияния на строительную площадку в целом.

Введение. Термическая коррозия цементного камня (ЦК) представляет собой серьезную проблему на объектах коммунального хозяйства и других сооружениях, эксплуатируемых в условиях повышенной температуры и влажности. Этот вид коррозии достаточно хорошо исследован специалистами по тампонажным работам, однако слабо изучен в строительном материаловедении. В связи с тем, что технологии тампонажных и строительных работ имеют существенные различия, необходимы дальнейшие исследования в этой области.

Материалы и методы. Для исследований использовали золу уноса Смоленской ГЭС, доменный гранулированный шлак Новолипецкого металлургического комбината в дозировке 30 %, в качестве вяжущего - портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ЗАО «Осколцемент» (ГОСТ 31108-2020). Предел прочности при сжатии и изгибе образцов определяли на гидравлическом прессе ПГМ-100МГ4. Для анализа продуктов гидратации использовали рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL 9900 Work Station, синхронный термоанализатор STA 449 F1 Jupiter NETZSCH, микроструктуру ЦК изучали с помощью РЭМ Tescan Mira 3.

Результаты. Установлено, что активные минеральные добавки золы и шлака повышают коэффициент термической стойкости ЦК с 0,47 до 0,69 (шлак) и 0,72 (зола) к 12 мес. испытаний. При помощи комплексного применения методов рентгенофазового и дериватографического анализов с электронно-микроскопическими исследованиями выявлены значительные отличия между продуктами гидратации в нормальных и термовлажностных условиях. Структура камня при длительном твердении в термовлажностных условиях имеет сложный и неоднородный характер, наряду с тоберморитовым гелем происходит образование хорошо закристаллизованных гидросиликатов кальция различной основности.

Выводы. Добавление активных минеральных добавок золы и доменного гранулированного шлака способствует повышению термической стойкости ЦК. При повышенной температуре и влажности интенсифицируется образование низкоосновных гидросиликатов, что нивелирует разницу между растворимостью зон срастания и изолированных частиц и тем самым способствует повышению термической устойчивости системы.

Одним из распространенных строительных материалов является ячеистый бетон. Повышение его эффективности может быть обеспечено проведением комплексной модификации. Предложено рецептурно-технологическое решение по получению неавтоклавного пенобетона, которое заключается в применении комплекса модифицирующих добавок, включающих минеральные дисперсные и микроармирующие компоненты. Их введение способствует стабилизации пенобетонной смеси, регулированию процессов структурообразования и управления эксплуатационными показателями готового материала.

Материалы и методы. Использовались портландцемент марки ЦЕМ I 42,5Н, протеиновый пенообразователь «Эталон». Модифицирование пенобетона осуществлялось: кварцевой суспензией, получаемой путем мокрого помола кварцевого песка, синтезированным ангидритом, активатором твердения Na2SO4, базальтовой и стеклянной фибрами. Основные физико-механические характеристики пенобетона определялись по действующим нормативно-техническим документам. Микроструктура изучалась посредством растровой электронной микроскопии.

Результаты. Установлено влияние рецептурных факторов на эксплуатационные показатели качества неавтоклавного пенобетона теплоизоляционного назначения, проведена многокритериальная оптимизация, определены рациональные составы. Получены материалы с маркой по плотности D500 и классом по прочности B1,5-В2.

Выводы. Замена части портландцементного вяжущего на дисперсный модификатор в комплексе с микроармирующими волокнами позволяет получать материалы с повышенными свойствами при сниженных затратах на производство, а именно за счет оптимизации ячеистой структуры повышаются показатели по прочности при сохранении значений плотности и теплопроводности. Данное рецептурное решение приводит к уплотнению и упрочнению межпоровых перегородок, как следствие, «монолитизации» матрицы и каркасной структуры композита, создаваемой микроармирующими компонентами. Материал характеризуется полидисперсной пористостью с широким диапазоном размеров пор с формой, переходящей с правильной округлой на многогранную. В результате повышаются физико-механические и теплоизолирующие показатели пенобетона неавтоклавного твердения.

Существующие нормативные методики не всегда адекватно описывают динамический отклик высотных зданий при ветровых воздействиях, особенно с учетом сложной геометрии и взаимодействия с окружающей застройкой. В данном исследовании разработана методика численного моделирования динамического отклика высотных зданий при ветровых воздействиях, учитывающая аэродинамическую интерференцию и разрешающая спектр турбулентных пульсаций на основе нестационарного CFD-моделирования и прямого динамического конечно-элементного анализа. Показан пример использования данной методики и численные результаты моделирования динамического отклика при разных углах атаки ветра башни «Эволюция», входящей в состав ММДЦ «Москва-Сити».

Материалы и методы. Методика разделяет задачу на два этапа: нестационарное аэродинамическое моделирование и расчет динамической реакции конструкции. Для этого разработаны аэродинамические модели комплекса зданий ММДЦ «Москва-Сити» и конечно-элементная модель башни «Эволюция». Для аэродинамического моделирования применена гибридная модель турбулентности SBES, позволяющая разрешать спектр турбулентных пульсаций. Динамический отклик здания вычисляется с использованием прямого динамического конечно-элементного анализа на основе неявного метода Ньюмарка.

Результаты. Результаты аэродинамического моделирования представлены в виде поэтажных распределений аэродинамических сил и моментов для разных направлений ветра. Вычисленный на их основе динамический отклик показал существенное влияние аэродинамической интерференции на поведение здания. Сравнение с расчетами по нормативной методике СП 20.13330.2016 продемонстрировало консервативность последних и необходимость более точных методов расчета.

Выводы. Предложенная методика позволяет более точно прогнозировать динамический отклик высотных зданий при ветровых воздействиях, что имеет важное значение для обеспечения механической безопасности и динамической комфортности. Рекомендуется внедрение данной методики в практику расчетных обоснований высотных зданий, что даст возможность оптимизировать конструктивные решения, повысить механическую безопасность и увеличить экономическую эффективность высотного строительства.

В настоящее время в инженерной практике для оценки совместной динамической работы зданий с грунтовым основанием применяется модель штампа, лежащего на упругом однородном основании. Наличие слоев с резко отличающимися жесткостями, а также порядок их расположения в грунтовой толще приводит к значительным изменениям спектра резонансных частот и величины динамического отклика. Поэтому для корректной оценки резонансных процессов, возникающих при совместных колебаниях сооружения и основания, важно учитывать неоднородность и слоистую структуру грунтового основания. Цель исследования - анализ реакции системы «сооружение - многослойное основание» в зависимости от соотношений их жесткостей, а также в сопоставлении результатов, полученных при моделировании многослойного и эквивалентнго однородного основания.

Материалы и методы. Используется расчетная модель горизонтальной слоистой среды. Рассматривается сооружение как элемент слоистой системы с приведенными жесткостными характеристиками. Сейсмическая нагрузка в виде вертикальной распространяющейся сдвиговой волны моделируется стационарным случайным процессом. Для анализа применяются амплитудно-частотные характеристики системы в целом, а также для каждого отдельного слоя, спектральные плотности выхода и коэффициенты динамичности.

Результаты. Установлено, что при снижении жесткости здания увеличивается его вклад в общую амплитудно-частотную характеристику системы. Выполнена численная оценка изменения коэффициента динамичности при изменении параметров системы. Произведено сопоставление отклика сооружения на многослойном основании с откликом на однородном основании с эквивалентными характеристиками.

Выводы. Упрощенное представление грунта как однородного без учета его слоистой структуры снижает величину коэффициента динамичности до 30 %. Резонансные частоты системы «здание - жесткий слой - слабый слой» в основном определяются резонансными частотами слабого нижнего слоя, особенно при увеличении жесткости зданий. Аналогичная картина характерна и для однородного основания. В системе «здание - слабый слой - жесткий слой» резонансные частоты зависят от частот слоев основания, а также от собственных частот здания.

Введение. Исследуется поведение складчатых элементов из текстильно-армированного бетона при нагружении. Текстильно-армированный бетон - относительно новый строительный материал, привлекающий все больший интерес исследователей. Поскольку плоские конструкции из текстильно-армированного бетона являются тонкими в сечении, они не подходят для покрытия пролетных зданий и сооружений. Однако при этом текстильно-армированный бетон хорошо подходит для изготовления складчатых покрытий, аналогичных покрытиям из армоцемента. Цель исследования - изучение прочностных свойств поперечных сечений складок из текстильно-армированного бетона под нагрузкой.

Материалы и методы. В рамках работы запроектированы, изготовлены и испытаны опытные образцы складок из текстильно-армированного бетона с армированием основовязаными сетками из щелочестойких стеклянных волокон (AR) и углеродных волокон (C). По результатам испытаний проведено сравнение свойств складок в зависимости от их формы (треугольная или трапецеидальная) и типа армирования.

Результаты. Средняя разрушающая нагрузка для треугольных складок составила 5,9 кН для неармированных образцов, 4,8 кН для образцов, армированных AR-ровингами, и 3,6 кН для образцов, армированных C-ровингами. Для трапецеидальных складок средняя разрушающая нагрузка - 8,0 кН для неармированных образцов, 8,7 кН для AR-армирования и 10,7 кН для C-армирования. Средняя прочность мелкозернистого бетона на сжатие - 25,08 МПа. Прочность элементов складок на изгиб - 7,29 МПа для неармированных образцов, 9,33 МПа для AR-армированных образцов и 15,4 МПа для C-армированных образцов.

Выводы. Существующей в настоящее время нормативной базы недостаточно для широкого применения изделий из текстильно-армированного бетона в строительстве. На сегодняшний день имеются разрозненные экспериментальные и теоретические наработки по механическим свойствам материала и поведению конструкций из текстильно-армированного бетона под нагрузкой. Приведены экспериментальные сведения о поведении складчатых элементов из текстильно-армированного бетона под нагружением.

Введение. Актуальность исследования определяется особенностями конструктивных и организационно-технологических решений, формируемых в процессе разработки современных строительных проектов, заключающимися в использовании ограниченного состава технологических ресурсов (строительных материалов, машин и оборудования), обуславливающего дискретность значений характеристик вышеупомянутых решений.

Цель исследования - разработка инструментальных средств для обоснования комбинации стандартных значений характеристик материалов, используемых для устройства слоев ограждающей конструкции, с применением средств квадратичной оптимизации.

Материалы и методы. Разработаны математические модели оптимизации толщин материалов, используемых в качестве слоев ограждающей конструкции в составе жилого здания, базирующиеся на дискретных и бинарных неизвестных переменных, а также на критериях средневзвешенной (по толщине слоев) температуры, общей толщины и сопротивления теплопередаче конструкции. Математические модели имеют квадратичную структуру целевой функции и линейную структуру непрямых ограничений, однако наличие ограничений дискретности (бинарности) неизвестных переменных существенно затрудняет процесс реализации моделей ввиду отсутствия подходящих стандартных (доступных в современных программных средах математического моделирования) вычислительных алгоритмов. В этой связи принято решение разработать пользовательский вычислительный алгоритм, заключающий в себе преимущества метода ветвей и границ, используемого для определения оптимальных значений неизвестных переменных, в отношении которых заданы требования дискретности или бинарности, а также метода внутренней точки, применяемого для установления оптимального решения модели квадратичной оптимизации без учета вышеупомянутых требований.

Результаты. Разработанные математические модели реализованы с использованием предложенного вычислительного алгоритма на практическом примере для решения задачи обоснования комбинации стандартных значений характеристик материалов в отношении рассматриваемой ограждающей конструкции. Полученные результаты позволили сформировать зависимости значений отдельных теплотехнических показателей конструкции от требуемого значения ее толщины.

Выводы. На основе анализа результатов реализации разработанных математических моделей с использованием предложенного вычислительного алгоритма на практическом примере сделан вывод о высокой практической значимости вышеупомянутых инструментальных средств.

Введение. Рассматривается вопрос формирования «острова тепла», отличающегося активной термо- и аэродинамической характеристикой в воздушной зоне городского приземного слоя атмосферы «острова тепла». Изучение теплового режима города, опирающееся на местные климатические и экологические данные, является наиболее актуальной задачей в вопросе формирования и трансформации городского «острова тепла». Условия комфортного пребывания человека в городах, расположенных в южных широтах, неразрывно связаны с радиационным воздействием под влиянием солнечной радиации, которое усугубляется влиянием «острова тепла». Составление модели трансформационных изменений воздушного купола «острова тепла», а также зависимость трансформации над различными видами морфотипов деятельной поверхности городской инфраструктуры - основная задача исследования.

Методы и материалы. На основе обобщения ряда результатов метеорологических, климатических, микроклиматических и теплофизических исследований разработан программный комплекс для изучения процесса формирования и трансформации «острова тепла». Использованы данные в виде спутниковых снимков с космического аппарата Landsat-8 с сенсором TIRS.

Результаты. Анализ результатов теоретических исследований и расчетов формирования и трансформации тепловой оболочки городской территории при помощи компьютерного моделирования показал зависимость качественных и количественных термодинамических и аэродинамических характеристик «острова тепла» и коэффициента турбулентности. Установлено, что коэффициент турбулентности напрямую влияет на трансформацию купола «острова тепла» в направлении перемещения основного потока ветра. При этом чем больше коэффициент, тем динамичнее трансформация купола по длине X и по высоте Z.

Выводы. Разработанная методика качественной и количественной оценки тепло-ветрового режима модели городского «острова тепла» и его трансформации позволяет предварительно прогнозировать и производить оценку температурного поля тепловой воздушной оболочки городской среды. Составлена модель трансформационных изменений воздушного купола «острова тепла» с разнообразными морфотипами деятельной поверхности городской инфраструктуры.

Введение. В настоящее время обостряются противоречия между интенсификацией антропогенной деятельности и необходимостью сохранения и укрепления природных комплексов. Стремительный рост городского населения, глобальная проблема изменения климата во всем мире, высокий уровень антропогенного влияния на естественные ландшафты требуют от современных городов внедрения стратегий устойчивого развития территорий в целом и совершенствования приемов по укреплению природно-экологического каркаса (ПЭК), в частности.

Цель исследования - выявление региональных особенностей и проблем формирования ПЭК г. Белгорода и разработка рекомендаций по обеспечению устойчивой высокоурбанизированной среды крупного города. Материалы и методы. Исследование основано на применении экологического и комплексного подхода к проектированию городской среды, аналитический обзор документов территориального планирования и градостроительного зонирования, проблемный анализ текущего состояния ПЭК г. Белгорода, SWOT-анализ природного ресурсного потенциала территории, аналоговое моделирование.

Результаты. Выявлены региональные особенности и проблемы формирования ПЭК Белгорода. Проведен SWOT-анализ природного ресурсного потенциала территории. Определены слабые и сильные стороны, возможности и угрозы. Предложены основные принципы формирования ПЭК г. Белгорода: принцип непрерывности озелененных территорий, децентрализации зеленых зон, оптимальности антропогенной нагрузки, водосберегающего проектирования, интеграции овражно-балочных комплексов в ПЭК, регенерации ландшафтов приречных территорий, рекультивации отработанных карьеров и их интеграции в ПЭК.

Выводы. Обоснована необходимость дополнения материалов генерального плана развития городского округа «город Белгород» до 2025 г. в части разработки схемы ПЭК. Разработана концептуальная пространственная модель с целью укрепления ПЭК г. Белгорода. Для обеспечения комплексной работы по укреплению ПЭК города предложен ряд рекомендаций.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- НИУ МГСУ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

- Юр. адрес

- 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

- ФИО

- Акимов Павел Алексеевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- kanz@mgsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 7818007

- Сайт

- https://mgsu.ru