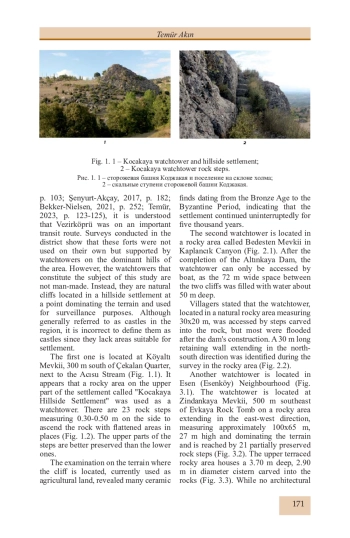

Везиркёпрю, один из крупнейших районов Самсуна (Амисос), важного портового города на Черном море, был местом непрерывного заселения с эпохи энеолита до наших дней благодаря плодородным почвам, рекам и расположению на важной дороге. Район, который впервые упоминается как сельское поселение под названием Фаземон у Страбона, обрел статус города в римский период и был назван Неоклаудиополис. Город, который в византийский период назывался Андрапа, дошел до наших дней, получив в турецкий период название Везиркёпрю. Город, переживший за это время множество сражений, был также свидетелем борьбы Понтийского царства и Римской империи. Величайшими свидетелями этого свидетельства, несомненно, являются замки и сторожевые башни. Самая известная из этих крепостей - замок Сагилион, расположенный в Бююккале в Везиркёпрю, о котором также упоминает Страбон. Расположенная у подножия Кроличьей горы, крепость выглядит как типичный замок Митрадата благодаря своему расположению и строениям, которые она содержит. Хотя крепости, построенные в этом регионе, были одним из величайших оружий, использованных Митрадатом Евпатором VI против экспансионистской политики римлян, понятно, что эти крепости не использовались в одиночку, а поддерживались сторожевыми башнями, выбранными в доминирующих точках местности. Хотя многие крепости были исследованы и некоторые из них были раскопаны в Понтийском регионе, сторожевые башни изучены недостаточно. Цель данного исследования - пролить свет на эллинистический период Везиркёпрю, представив сторожевые башни, выявленные в ходе исследований, и поселения на склонах, построенные вокруг них.

Идентификаторы и классификаторы

- УДК

- 902. Архелогия

Известно также, что каменные ступени использовались не только для того, чтобы достичь богов. Эти ступени, встречающиеся особенно в местах поклонения под открытым небом, являются характерными сооружениями для фригийских и урартских замков. Однако очень трудно отличить ступени, которые на самом деле служат лестницами, от ступеней, построенных для культовых целей. Культовые лестницы часто бывают глухими и заканчиваются либо каменной стеной, либо горным склоном (Науманн, 1991, с. 43). Иногда, как отражение эпифанической мысли, статуэтку Кибелы помещают в нишу или переносное сооружение в конце этих ступеней (Тюфекчи-Сивас, 2002, с. 337; Шенюрт-Атакан, 2017, с. 179-199), в то время как в других случаях они заканчиваются нишей считается, что в них содержится бог, и на них часто наносятся надписи (Чевик, 2003, с. 234).

Список литературы

1. Alkım, U. B. 1975. Samsun Bölgesi Çalışmaları (1973). Türk Arkeoloji Dergisi XXII-1, 5-12.

2. Alkım, U. B. 1974. Tilmen Höyük ve Samsun Bölgesi Çalışmaları 1971. Türk Arkeoloji Dergisi 20-2, 5-16.

3. Alkım, U. B. 1974. Samsun Bölgesinde 1973 Çalışmaları, Belleten XXXVIII-151, 553-556.

4. Alkım, U. B. 1975a. Tilmen Höyük ve Samsun Bölgesi Çalışmaları 1972, Türk Arkeoloji Dergisi 21-2, 23-28.

5. Alkım, U. B. 1975b. Samsun Bölgesi Çalışmaları (1973). Türk Arkeoloji Dergisi 22-2, 5-12.

6. Alkım, U. B. 1976. Samsun Bölgesi Araştırmaları ve İkinci Dönem İkiztepe Kazısı. Belleten XL-160, 717-719.

7. Alkım, U. B. 1978. 1977 Dönemi İkiztepe Kazısı ve Samsun Bölgesi Araştırmaları. Belleten XLII-167, 542-547.

8. Amouretti, M.C. 1997. Zeytinyağı Üretimi, Teknolojinin Orijinal Tarihi. Dünya Zeytinyağı Ansiklopedisi, 26-29.

9. Anderson, J. G. C. 1900. Pontica. JHS 20, 159-166.

10. Anderson, J. G. C. 1903. Studia Pontica I: A Journey of Exploration in Pontos. Bruxelles.

11. Arslan, M. 2007. Mithradates VI Eupator: Roma’nın Büyük Düşmanı. İstanbul.

12. Başoğlu, M.A. 2009. Antik Çağda Kilikya Bölgesinde Zeytinyağı Üretimi, MA Thesis. Adana.

13. Bekker-Nielsen, T. 2010. New milestones from Neoklaudiopolis. Epigraphica Anatolica 43, 87-91.

14. Bekker-Nielsen, T., Högel, C. 2012. Three Epitaphs from the Vezirköprü Region. Epigraphica Anatolica 45, 153-160.

15. Bekker-Nielsen, T. 2013a. 350 Years Of Research On Neoklaudiopolis (Vezirköprü), Orbis Terrarum 11, 3-31.

16. Bekker-Nielsen, T. 2013b. Neoklaudiopolis’in Araştırma Tarihi Üzerine Notlar (Vezirköprü, Samsun İli). Höyük 6, 39-59.

17. Bekker-Nielsen, T. 2013c. Neapolis-Neoklaudiopolis: A Roman City in Northern Anatolia, Yalçın Ü. (ed.). Anatolian Metal VI. Bochum. 203-213.

18. Bekker-Nielsen, T., Czichon, R. M., Högel, C., Kıvrak, B., Madsen, J. M., Sauer, V., Sorensen, S. L., Winther-Jacobsen, K. 2015. Neoklaudioplis Antik Kenti (Vezirköprü-Samsun) Tarihsel ve Arkeolojik Rehber. translation by Ö. Acar. İstanbul.

19. Bekker-Nielsen, T. 2021. An Ancient Route Through the Tavşan Mountains. OANNES 3/2, 249-266.

20. Belck, W. 1901. Forschungsreise in Kleinasien. Zeitschrift für Ethnologie 33, 452-522.

21. Bulut, A. E. 2017. Pontos Bölgesi Basamaklı Tünelleri, MA Thesis. Ankara. 2017.

22. Bulut, A. E. 2020. A General Overview on the Stepped Tunnels in Pontos Region. Mors Immatura, Amanosların Gölgesinde Hayriye Akıl Anı Kitabı, Girginer K. S. et al., (eds.). İstanbul. 47-62.

23. Czichon, R. M., Yılmaz, M. A. 2014. Vezirköprü/Oymaağaç Höyük-Nerik (?) Projesi. Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40 Yılı. Ankara.

24. Çevik, N. 2003. Anadolu’daki Kaya Mimarlığı Örneklerinin Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Etkileşim Olgusunun Yeniden İrdelenmesi. Olba VIII, 213-246.

25. Dalaison, J., Delrieux, F. 2014. La cité de Néapolis-Néoclaudiopolis: histoire et pratiques monétaires. Anatolia Antiqua XXII, 159-198.

26. De Jerphanion, G. 1928. Mélanges D’ Archéologie Anatolienne: Monuments Préhelléniques, Gréco-Romains, Byzantins Et Musulmans De Pont, De Cappadoce Et De Galatie, Tome XIII, Fasc. I, Mélanges de L’Université Saint Joseph. Beyrouth.

27. Dengate, J. A. 1978. A Site Survey Along the South Shore of Black Sea. The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology, 23 September 1973, Vol. 1, 245-258.

28. Doğanbaş, M. 2008. Amasya Merkez Harşena Kalesi 2008 Yılı Kurtarma Kazısı. 17. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 11-28.

29. Doğanbaş, M. 2010. Amasya Merkez Harşena Kalesi Cilanbolu Tüneli 2008 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları. 18. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 65-78.

30. Dökü, E. 2008. Paphlagonia Bölgesi Kaya Mezarları ve Kaya Tapınakları, PhD Thesis. Antalya.

31. Dönmez, E. 2014. Amasya-Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazıları. Amasya, Yar ile Gezdiğim Dağlar, Özdem F. (ed.). İstanbul. 29-49.

32. Er, Y., Söğüt, B. 2005. Dağlık Kilikya’da Olba-Diocaesarea Nekropollerindeki Kaya Mezarları, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 5, 97-110.

33. Erol, A. F. 2013a. Ordu İli, Fatsa İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2011. Araştırma Sonuçları Toplantısı 30/2, 183-196.

34. Erol, A. F. 2013b. Archaeological Survey in Fatsa Cıngırt Kayası: New Findings for the Archaeology of the Eastern Black Sea Region, SOMA 2012, BAR International Series 2581 (II), 1069-1077.

35. Erol, A. F. 2014. Ordu İli Fatsa İlçesi Cıngırt Kayası Kazısı 2013. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 1, Ankara. 383-400.

36. Erol, A. F. 2016. Fatsa İlçesi Cıngırt Kayası Kazısı 2014. 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, 559-572.

37. Erol, A. F. 2018. An Archaeological Assessment of the Turkish Eastern Black Sea Region in the Light of Fatsa Surveys and Cıngırt Kayası Excavations. Black Sea Archaeology Studies Recent Developments, Yiğitpaşa, D., Öniz, H., Temür, A. (eds.). İstanbul. 102-109.

38. Forbes, T. B. 1983. Urartian Architecture, BAR International Series 170, Oxford.

39. French, D. 1988. Roman Roads and Milestones of Asia Minor, Fasc. 2: An Interim Catalogue of Milestones Part 1, British Institute of Archaeology at Ankara. Ankara.

40. Hamilton, W. J. 1842. Researches in Asia Minor, Pontos, and Armenia; With some Account of their Antiquities and Geology, Vol. 1. London.

41. Haspels, C. H. E. 1971. The Highlands of Phrygia. Sites and Monuments. Princeton.

42. Hirschfeld, G. 1885. Paphlagonisehe Felsengräber. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Kleinasiens. Berlin.

43. Højte, J. M. 2009. The Administrative Organization of the Pontic Kingdom, Mithradates VI and Pontic Kingdom, Hojte, J. M. (ed.). Aarhus University Press, 95-108.

44. Kahl, G., Olshausen, E. 1991. Bericht über die Epigraphische und Numismatische Landesaufname im Samsun İli 1990, 9. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 611-616.

45. Kanca, S. 2023. Çakalca Karadoğan Höyük Kazısında Bulunan Terrakotta Figürinler, MA Thesis, Samsun.

46. Kaymakçı, S. 2020. Doğu Pontos Bölgesi Kaleleri ve Basamaklı Tünellerine Bir Örnek: Kaledere Kalesi-Yeni Bulgular Işığında Arkeolojik Bir Değerlendirme. Karadeniz İncelemeleri Dergisi 28, 569-586.

47. Kızıltan, Z. 1992. Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977. Belleten LVI/ 215, 213-241.

48. Koerte, A. 1898. Kleinasiatische Studien III. Die phrygischen Felsendenkmäler. AM XXIII, 80-153.

49. Kortanoğlu, R. E. 2006. Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Dağlık Phrygia Bölgesi Kaya Mezarları. PhD Thesis. İstanbul.

50. Kortanoğlu, R. E. 2007. Dağlık Phrygia’da Aslan Kabartmalı Roma İmparatorluk Dönemi Kaya Mezarları, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan. Alparslan M., Doğan-Alpraslan M., Peker H. (eds.). İstanbul. 417-431.

51. Kökten, K. et al. 1945. 1940 ve 1941 Yılında Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Samsun Bölgesi Kazıları Hakkında İlk Kısa Rapor. Belleten IX/35, 361-400.

52. Köroğlu, K., Danışmaz, H. 2018. The Origin of Stepped Rock-Cut Tunnels in Eastern Anatolia. Ancient Near Eastern Studies 55, 107-124.

53. Kumandaş H. 2004. Ordu İli Kaya Mezarları, MA Thesis. Erzurum.

54. Leonhard, R. 1915. Paphlagonia: Reisen und Forschungen im Nördlichen Kleinasien, Berlin.

55. Magie, D. 1950. Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ, Vol. II, Princeton.

56. Naumann, R. 1991. Eski Anadolu Mimarlığı, translation by B. Madra. Ankara.

57. Ptolemaios, Claudios, Geographika Hyphegegis.

58. Ramsay, W.M. 1882. Some Phrygian Monuments, JHS III, 256-263.

59. Ramsay, W.M. 1888. A Study of Phrygian Art I, JHS IX, 350-382.

60. Ramsay, W.M. 1889. A Study of Phrygian Art II, JHS X, 147-189.

61. Sökmen-Adalı, E. 2023. Revisiting the Rock-Cut Tunnels in the Black Sea Region of Turkey. Tios/Tieion on the Southern Black Sea in the Broader Context of Pontic Archaeology. Tsetskhladze G. R., Yıldırım Ş. (eds). Oxford. 159-167.

62. Strabo, Geographika.

63. Şenyurt, S. Y., Akçay, A. 2016. Kurul Kalesi (Ordu) VI. Mithradates Dönemi Yerleşimi Üzerine Ön Değerlendirmeler. Seleucia VI, 221-248.

64. Şenyurt, S. Y., Akçay, A. 2017. The Kurul Fortress (Ordu) and the Cult of Cybele as a City Protector. Colloquium Anatolicum 16, 179-199.

65. Şenyurt, S. Y., et al. 2017. Kurul Kalesi 2016 Yılı Kazı Çalışmaları. 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Bursa. 133-146.

66. Şenyurt, S. Y., Durugönül, S. 2018. Kurul (Ordu) Kalesi’nde Bir Kybele Heykeli. OLBA XXVI, 305-344.

67. Şenyurt, S. Y., et al. 2019. Kurul Kalesi 2017 Yılı Kazı Çalışmaları. 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Ankara. 691-712.

68. Şenyurt, S. Y., et al. 2020. Kurul Kalesi 2018 Yılı Kazı Çalışmaları, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 4, Ankara. 505-524.

69. Şenyurt, S. Y., Bulut, A. E. 2020. Pontos Bölgesi Basamaklı Tünellerinin Köken ve İşlevleri Üzerine Bazı Öneriler. Seleucia X, 221-248.

70. Şenyurt, S. Y., et al. 2022. Kurul Kalesi 2019-2020 Yılı Kazı Çalışmaları, 2019-2020 Yılı Kazı Çalışmaları, Cilt 4, Özme A. (ed.). Ankara. 461-474.

71. Şirin, O. A., Kolağasıoğlu, M. 2016. Çakalca-Karadoğan Höyüğü, Arkaik Dönemde Amisos ve Kybele Kültü. Samsun.

72. Tamsü, R. 2004. Phryg Kaya Altarları, MA Thesis. Eskişehir.

73. Tamsü-Polat, R. 2010. Yeni Buluntular Işığında Phryg Kaya Altarları ve bir Tipoloji Önerisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/1, 203-1222.

74. Tekin, M. 2020. Pontos Bölgesi’nin İç Kesimindeki Kaya Mezar Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme (Gaziura ve Zela Örnekleri Üzerinden). TÜBA-AR 26, 131-147.

75. Tekin, M., Ful, Ş. D., Uyanık, H. 2022. Kazova’da (Dazimonitis) Yeni Keşfedilen Basamaklı Tünelli Bir Pontos Krallığı Kalesi: Dereköy Kalesi. Belleten 86/306, 399-426. EDN: UJIDCL

76. Temür, A. 2023. Two Pontos Castles from Samsun Vezirköprü: Büyükkale (Sagylion) and Küçükkale. Proceedings in Archaeology and History of Ancient and Medieval Black Sea Region (MAISAP) 15, 121-141.

77. Temür, A. 2024. Necropolis Areas and Grave Types Unearthed in the Surface Surveys Conducted in and Around the Ancient City of Neoklaudiopolis. ARCHAEOLOGIA BULGARICA XXVIII,1, 2024, 1-25.

78. Torun, S., Temür, A. 2021. Vezirköprü’de (Neoklaudiopolis) Antik Çağ’dan Günümüze Pres Denge ve Soku Taşları. Anadolu’da Etnoarkeoloji Araştırmaları (Prehistorik Dönemlerden Günümüze Kadar), Akkaş İ., Karakoç M. (eds.). İstanbul. 506-525.

79. Tüfekçi-Sivas, T. 1999. Eskişehir-Afyonkarahisar-Kütahya İl Sınırları İçindeki Kaya Anıtları. Eskişehir.

80. Tüfekçi-Sivas, T. 2002. Ana Tanrıça/Matar Kubileya Kültü İle Bağlantılı Phryg (Frig) Kaya Altarları Üzerine Yeni Gözlemler. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1/3, 335-355.

81. Tüfekçi-Sivas, T. 2012. Frig Vadileri ve Kutsal Yazılıkaya-Midas Kenti. Frigler. Midas’ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde. Tüfekçi-Sivas T., Sivas H. (eds). İstanbul. 112-159.

82. Ünan, S. 2010. Samsun ve Çevresi Mezar Tipleri ve Ölü Gömme Adetleri (MÖ. III. Bin-MS. IV. yy), MA Thesis. Kütahya.

83. Ünsal, A. 2011. Ölmez Ağacın Peşinde, Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı. İstanbul.

84. Vassileva, M. 2012. The Rock-cut monuments of Phrygia, Paphlagonia and Thrace: A Comparative Overview. The Black Sea, Paphlagonia, Pontos and Phrygia in Antiquity Aspects of Archaeology and ancient history, Tsetskhladze G. R. (ed.), BAR International Series 2432, 243-252.

85. Von Gall, H. 1967. Zu den Kleinasiatischen Treppentunneln. Archäologischer Anzeiger 82, 504-527.

86. Von Reber, F. 1897. Die phrygischen Felsendenkmäler: Untersuchungen über Stil und Entstehungszeit, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften XXI/III, 531-598.

87. Waddington, W. H., Babelon, E. 1904. Recueil général des monnaies grecques d’Asie Mineure, et Theodore Reinach. Paris.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Исследование физических характеристик минеральных артефактов предпринято с целью развития датирования методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в новом направлении, путём анализа спектров проб карбонатов с поверхности археологических предметов. Исследованы артефакты - пробы наслоений с керамики и каменных орудий с содержанием кварца и алюмосиликатов. Для получения физических характеристик и датирования сформирован комплекс методов и аппаратуры, который позволил выявить особенности минерального состава и структуры поверхности. Выбраны оптимальные условия для регистрации, разделения и идентификации сигналов ЭПР от парамагнитных центров. Применение воздействия тормозного излучения ускорителя ИЛУ-10 ИЯФ РК и последующее ЭПР исследование позволили оценить возраст артефактов.

Предлагается новая высокочувствительная методика для оценки возраста древних костей по удельной активности 226Ra, которая достигается регистрацией α-частиц 222Rn с помощью трекового детектора CR-39 в изолированной камере. Сравнение удельных активностей 226Ra в костях архантропа, южных мамонтов, динозавров между стандартными костями показали, что существует прямая корреляция между возрастом и удельной активностью 226Ra в этих костях. В работе также приведены удельные активности 226Ra в почвах, взятых из мест обнаружения исследованных скелетов.

Основой статьи являются материалы, полученные в 2009 г. при раскопках на поселении Акбердино-3, расположенном на правобережье р. Белой в лесостепи Южного Приуралья (совр. Иглинский район Республики Башкортостан, 15 км к юго-востоку от г. Уфы). Показано, что единый тонкий культурный слой этого малого поселенческого объекта содержит имендяшевскую, турбаслинскую и смешанную имендяшевско-турбаслинскую керамику и может быть датирован IV в. н. э. (наиболее вероятный интервал - от середины до конца этого столетия), но существовала данная усадьба очень непродолжительное время. С целью сравнительного рассмотрения полученной остеологической коллекции были привлечены данные по 18 археозоологическим выборкам с территории Урало-Поволжья. Многомерный анализ этих материалов позволил сделать вывод о значительной трансформации состава стада населения западных предгорий Южного Урала в начале н. э.

В статье представлены результаты полевых исследований 2022-2023 гг. в Юго-Восточном Казахстане. Авторы вводят в научный оборот сведения о семи пунктах местонахождений наскальных изображений с тамгами. Публикуются пятнадцать знаков и петроглифы, которые их сопровождают. Рисунки встречаются на открытых вертикальных и горизонтальных плоскостях крупных и малых скальных выходов, на вершинах южных, юго-западных и юго-восточных склонов гор Кайракколь и Каракунгей. Наскальные изображения выполнены в двух основных техниках - пикетаж и поверхностная выбивка. Пункты с тамгами входят в состав крупных скоплений разновременных петроглифов, но при этом размещены обособленно от остальных рисунков. В одном случае подобный пункт обнаружен на скальных плоскостях, расположенных на удалении от россыпей наскальных изображений. Фигуративные образы представлены в основном геометрическими символами и их сочетаниями. Диакритические элементы - точки, линии, дуги и завитки. Большую часть составляют тамги, которые находят косвенные аналогии в знаках кочевников Северного Причерноморья, Устюрта, Южного Казахстана, Южной Сибири и Монголии на рубеже эр. Среди петроглифов, которые сопровождают знаки, зафиксированы изображения змееподобных и драконоподобных фигур, силуэтные и контурные фигуры животных, некоторые из которых выполнены в ажурной манере. Новая серия тамг, выявленная в Восточном Семиречье, показывает широкие этнокультурные связи, своеобразие населения региона в гунно-сарматский период и пути миграций кочевников вдоль горной системы Джунгарского Алатау.

В статье вводятся в научный оборот новые данные о погребальных сооружениях джетыасарской культуры Восточного Приаралья. В 2023 г. были проведены археологические работы на некрополе одного из джетыасарских памятников - городища Курайлы-асар. Исследования выполнялись Приаральским отрядом Института археологии им. А. Х. Маргулана под руководством А. Онгарулы и А. А. Тажекеева. В результате раскопок были вскрыты четыре подкурганные грунтовые погребения. Все курганы имеют идентичную конструкцию и погребальный обряд. Курганы окружены рвом с перемычкой с северной и южной сторон, в центре которых находился погребальная яма. Погребения: три из них - женщин и одно - ребенка, расположены на дорсальной поверхности и головой ориентированы на север. Антропологическая характеристика погребений показывает, что остеологическая конституция посткраниумов обобщенно характеризуется морфологическим вариантом сложения, выделенным для джетыасарского населения. В погребальном инвентаре присутствовали керамические сосуды и пряслица, пряжки, зеркало и амулет, анализ которых позволил отнести эти курганы к этапу Джеты-асар II и датировать II-IV вв. н. э.

В 2023 г. при исследовании Одоевского городища была найдена зооморфная фигурка, изготовленная из кости. Она была обнаружена в слое вместе с керамикой вятско-ветлужской культуры ананьинской культурно-исторической области (АКИО). Индивидуальные находки, выявленные в культурном слое Одоевского городища, не оригинальны и имеют распространение на всей территории АКИО. Атрибуция данного изделия позволила определить его как парциальное изображение головы лошади по плечи. По технологии изготовления фигурка относится к рельефным изображениям и является неутилитарным предметом, вероятнее всего, подвеской, которая нашивалась на одежду. По сочетанию признаков: иконографии, аналогиям, сопутствующим находкам в культурном слое и радиоуглеродному датированию - установлено время производства данного изделия - конец V - середина IV вв. до н. э. И это не случайно, так как именно на поздний период приходится расцвет традиции изображения лошади в АКИО.

16 ноября 2023 года в г. Сыктывкаре почти незаметно для научного сообщества ушла из жизни уральский археолог Лидия Ивановна Ашихмина. Судьба Лидии Ивановны оказалась весьма странной и трагичной. Впрочем, так может сказать только тот, кто не знал ее лично. В научной биографии Лидии Ивановны много необычных зигзагов, но в память о ней хотелось бы обратиться к одному эпизоду, связанному с раскопками вятского Буйского городища. Это один из немногих памятников региона, раскопанный почти полностью, сохранивший свидетельства разных археологических эпох - от эпохи бронзы до середины - третьей четверти I тыс. н. э.

В статье представлен комплексный анализ двух случайных находок кельта и серпа, сделанных в районе сел Новоильиновка и Алчановка (Костанайская обл., Казахстан). Орудия активно эксплуатировались. «Алчановский» серп относится к изделиям сосново-мазинского типа, выделяется орнаментом в виде зигзага. Высокое содержание железа в сплаве указывает на использование в качестве сырья медно-колчеданных руд в финале бронзового века. Имеющиеся даты позволяют датировать его XIV-XIII вв. до н. э. и связывать с носителями саргаринско-алексеевской культуры. «Новоильиновский» кельт декорирован с двух сторон свисающими треугольниками с окончаниями в виде «жемчужин». По своим морфологическим признакам он близок к изделиям маклашеевской культуры и новоалександровской группы металлических изделий позднего бронзового века Восточной Европы. По химическому составу металла он относится к маклашеевской культуре Волго-Камья и, возможно, датируется XIII-XII вв. до н. э. Вероятно, «новоильиновский» кельт на территории лесостепного Притоболья является импортом из Волго-Камья. Культурная принадлежность этого орудия пока не определена. «Алчановский» серп и «новоильиновский» кельт отражают два этапа в рамках конца фазы ПБВ-3 и начала фазы ПБВ-4 развития Западноазиатской (Евразийской) металлургической провинции в лесостепной зоне Западной Сибири.

Представлены результаты изучения проблемы несоответствия региональных культурно-хронологических схем в контексте модифицированной «системы трех веков». Источники исследования - материалы гаринской и чирковской культур, памятники которых представлены на крайнем северо-востоке Европы, и результаты радиоуглеродного датирования комплексов энеолита и эпохи бронзы лесной зоны Восточно-Европейской равнины. Дисгармония археологической периодизации выражается в одновременном присутствии в изучаемом регионе носителей культуры, отнесенной к позднему периоду эпохи бронзы, и энеолитической культуры. В результате определено, что памятники с чирковско-сейминской или фатьяноидной керамикой, включая комплексы атаманнюрской культуры, синхронны гаринской культуре в пределах энеолита или второй половины III тыс. до н. э. Однако основные аргументы в пользу энеолитического возраста чирковской культуры - это использование изделий из чистой меди наряду с интенсивной камнеобработкой с развитой бифасиальной индустрией. Поэтому прогнозируется корректировка существующих представлений о периодизации памятников с ранним металлом на северо-востоке Европы.

В статье представлены новые данные о начальных этапах освоения древними людьми морских ресурсов Белого моря. Основной целью археозоологического анализа являлось изучение процессов формирования фаунистических остатков и стратегии охоты на тюленей в энеолите Беломорья. Археологический исходный материал состоит из остатков фауны, обнаруженных на двух энеолитических стоянках Кандалакшского залива Белого моря. Результаты исследований подтвердили высокую значимость кольчатой нерпы и гренландского тюленя в охотничьей добыче у обитателей северо-западного побережья Белого моря. Охотничьи стратегии энеолитического населения Беломорья тесно связаны с поведенческими и экологическими особенностями тюленей. Промысел морского зверя в этот период основывался на модели эксплуатации массового сезонного ресурса, а охотничий прессинг на популяции кольчатой нерпы и гренландского тюленя можно оценить как значительный. Ластоногие были основными поставщиками мяса, кожи и жира для жителей энеолитических стоянок данного региона Фенноскандии. Результаты изучения каменных орудий поселений эпохи раннего металла Кандалакшского залива подтвердили существование у населения региона специализированного морского промысла. По-видимому, в энеолите (IV-III тыс. до н. э.) в Прибеломорье формируется хозяйственно-культурный тип морских охотников-зверобоев.

В статье представлены итоги исследования стоянки Таскудук, проведенные в 2023 году. Стоянка Таскудук расположена в Харабалинском районе Астраханской области. Работы явились продолжением изысканий 2022 года и были направлены на уточнение границ распространения культурного слоя и получение новых материалов. Планиграфический анализ позволил выявить своеобразие распространения культурного слоя. С помощью стратиграфических наблюдений определено залегание артефактов. Благодаря проведенным раскопкам удалось значительно увеличить источниковую базу памятников позднего неолита Северного Прикаспия. Особенно важно получение представительной коллекции каменных артефактов. Доказано гомогенное сочетание изделий из разных типов каменного сырья. Типологическим методом установлена характерность микроскребков для каменной индустрии позднего неолита. Найдено тесло с оббивкой и пришлифовкой. Обнаружен наконечник стрелы, что является уникальным для инвентаря данного региона. С помощью технико-технологического и петрографического анализов керамики удалось определить рецептуру её изготовления. Большой процент сосудов имеет наплыв на внутренней стороне венчика, что сближает их с изделиями джангарской и орловской культур. Газохроматографический анализ нагара с посуды позволил реконструировать диету древнего человека. Изучение представительной выборки костей животных дало объективную картину о хозяйстве населения стоянки. Радиоуглеродным методом подтвержден поздненеолитический возраст памятника.

Определяющими общими признаками ранненеолитических комплексов Западной Сибири являются: хронологическая позиция в пределах конца VII - рубежа VI кал. тыс. до н. э., плоскодонная форма посуды, особенности оформления горловин сосудов (карнизики, валики, «воротнички»), а также геометрические и «древовидные» элементы орнамента. Отличия керамических комплексов заключаются в разном качественном и количественном соотношении типов посуды (боборыкинской, кошкинской, сатыгинской (валиковой), гребенчатой и др.), выделяемых исследователями. При совместном залегании в культурном слое такое разнообразие керамики, на взгляд автора, свидетельствует о неодинаковой социокультурной структуре групп неолитического населения. Мы придерживаемся концепции о привнесении керамического производства, новых навыков обработки камня и технологий в среду аборигенных коллективов с еще мезолитическими традициями, что привело к взаимодействию автохтонных и пришлых групп и последующему слиянию их структур, по-разному протекавших на разных территориях. Развитие «синкретичных» обществ на первых этапах этого взаимодействия на территории Тоболо-Ишимья автор склонен рассматривать как процесс перехода от мезолита к неолиту. Разнообразие типов посуды отмечается уже в боборыкинских, а возрастает преимущественно в кошкинских комплексах, причем на разных поселениях - в различных пропорциях, что, видимо, отражает становление новой, стабильной культурной традиции. Таковой позднее стала козловская, для которой характерны уже круглодонные сосуды с наплывами с внутренней стороны венчика и сочетание в основном орнаментов, выполненных в прочерченно-отступающей и гребенчатой технике.

В статье публикуются предварительные результаты недавних раскопок 2021-2022 гг. стоянки - кремнеобрабатывающей мастерской Сюкеевский Взвоз в правобережье Волги. Данная стоянка является одним из опорных памятников усть-камской культуры финального палеолита - раннего мезолита. Перед описанием кремневого инвентаря из раскопа авторы изложили краткую историю изучения результаты предшествующих исследований стоянки. Охарактеризованы технико-типологические кремневой индустрии усть-камской культуры и стоянки Сюкеевский Взвоз в частности. Сделан вывод о принадлежности основной части кремневого инвентаря из раскопа 2021-2022 гг. к усть-камской культуре. Особого внимания заслуживает впервые найденная на Сюкеевском Взвозе крупная трапеция с ретушированными сторонами, выполненная на сколе подправки. Трапеции с ретушированными сторонами (наконечники и вкладыши в составные наконечники) являются культуроопределяющими типами орудий усть-камской культуры. До сего момента все трапеции, зафиксированные на стоянке (в раскопе 1989-90 гг.), были мелкими. Вместе с тем, трапеции крупных размеров, изготовленные на отщепах и коротких сколах, имеются в коллекциях таких стоянок усть-камской культуры, как Тетюшская III и Косяковская.

В данной статье была поставлена задача изучить влияние хозяйственной специфики эпипалеолититческих стоянок Приэльбрусья на состав индустрии. Трасологический анализ позволил определить функциональную вариабельность орудий на стоянках разного времени. На основании корреляции индекса активности обитания, технико-типологического и трасологического анализа материалов, стоянки, датирующиеся после максимума последнего оледенения до начала голоцена, были предварительно разделены на три группы. На этих стоянках различается не только процентный состав ретушированных орудий, но и их функциональное использование. Определение функциональной специфики материалов и хозяйственной специализации стоянки является важнейшей составляющей для сравнения индустрий, особенно одновременных в пределах хронологического цикла и расположенных на одной территории.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Академия наук РТ

- Регион

- Россия, Казань

- Почтовый адрес

- 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 20

- Юр. адрес

- 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 20

- ФИО

- Салахов Мякзюм Халимулович (Руководитель)

- E-mail адрес

- anrt@rambler.ru

- Контактный телефон

- +7 (843) 2924034

- Сайт

- https:/www.antat.ru/