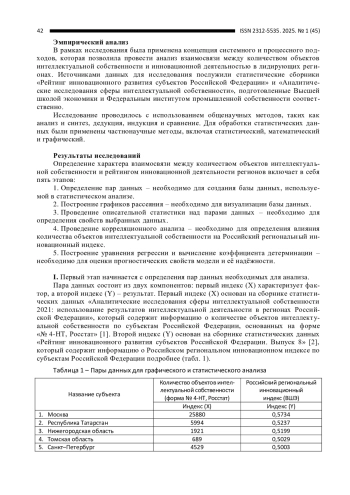

Процессы цифровизации перманентно увеличивают объём данных, который может быть использован для принятия управленческих решений в целях развития регионов. В связи с этим возникает необходимость в определении релевантности ранее используемых статистических данных и их влияния на инновационное развитие регионов. Статья посвящена исследованию взаимосвязи между количеством объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и инновационной деятельностью регионов, которая отражается через Российский региональный инновационный индекс. В работе проведён анализ первичных данных, полученных Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Высшей школой экономики (ВШЭ) за 2021 год. Для исследования данных были применены непараметрические критерии математической статистики с целью повышения робастности (устойчивости к помехам) оценок. В результате исследования было подтверждено влияние количества ОИС на развитие инновационной деятельности регионов. Коэффициент корреляции Спирмана (r) по всему массиву данных составил 0,81 (сильная положительная взаимосвязь), по массиву данных первой группы - 0,51 (умеренная положительная).

Идентификаторы и классификаторы

Экономический рост, основанный на инвестициях в человеческий, интеллектуальный и физический капитал, является катализатором развития индустрии 4.0. В результате ускоряются процессы цифровизации и автоматизации. Эти трансформации приводят к тому, что в ходе бизнес-анализа обрабатывается всё больше данных. Всё чаще возникают ситуации, когда традиционно используемые комбинации данных, позволяющие прогнозировать и моделировать различные ситуации и явления, становятся нерелевантными. Традиционно используемые при анализе инновационной деятельности данные о количестве объектов интеллектуальной собственности [1] дополняются новыми наблюдаемыми факторами. Разрабатываются новые интегральные рейтинги, учитывающие большое количество данных [2], выявляются новые взаимосвязи факторов [3-5] и подтверждаются ранее выявленные [6-10], определяются новые тренды, обусловленные динамичностью внешней среды [11-13].

Список литературы

1. Аналитические исследования сферы интеллектуальной собственности 2021: использование результатов интеллектуальной деятельности в регионах Российской Федерации / С.Ю. Ульяшина, Я.А. Славин, А.В. Суконкин и др. Москва: Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), 2022/ 53 с.

2. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып. 8 / В.Л. Абашкин, Г.И. Абдрахманова, С.В. Бредихин и др.; под ред. Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т “Высшая школа экономики”. Москва: ИСИЭЗ ВШЭ, 2023. 260 с.

3. Просалова В.С., Локша А.В., Петрова Н.И. Анализ рейтинга научно-технического развития субъектов РФ // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 267-269. DOI: 10.26140/anie-2019-0801-0061 EDN: ZBIYVN

4. Зарембо В.Е., Степаненко Д.А. К вопросу о рыночной востребованности инноваций в России // Проблемы современной экономики. 2020. № 3 (75). С. 32-35.

5. Li Hong, Gan Mengge, Zhang Yibin. The Impact of Initial Intellectual Property Decisions of Start-Ups on Innovation Performance // Entrepreneurship Research Journal. 2023. № 10. 1515/erj-2022-0293.

6. Integration Mechanism of Intellectual Property and Scientific and Technological Innovation from A Cross-domain Perspective: International Experience and Enlightenment / Guo Mingkai, Wang Chao, Chen Sen, Hu Ying, Zhang Wenhui // Frontiers in Business, Economics and Management. 2023. № 12. P. 26-32. DOI: 10.54097/fbem.v12i1.13623 EDN: RUSELE

7. Зубарев Н.Ю. Анализ факторов, влияющих на реализацию инноваций в научно-технических разработках университета // Вестник евразийской науки. 2022. Т. 14. № 6. С. 1-13. EDN: DMIXFB

8. Взаимосвязь интеллектуальной и инновационной деятельности в федеральных округах Российской Федерации / Н.Е. Егоров, А.В. Бабкин, Н.В. Васильева, Д.А. Павлов // Вестник Академии знаний. 2021. № 44 (3). С. 99-106. DOI: 10.24412/2304-6139-2021-11220 EDN: HGPRIS

9. Динамическая оценка конкурентоспособности предприятия с учетом реализации стратегии его инновационного развития / В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. Ерыпалов, Д.И. Кобекина // Journal of Applied Economic Research. 2020. Т. 19. № 4. С. 512-542. DOI: 10.15826/vestnik.2020.19.4.024 EDN: NQSIUR

10. Лосева О.В., Федотова М.А., Богатырева В.В. Влияние стоимости нематериальных активов на капитализацию продуктовых ритейлеров в целях их устойчивого роста // Финансы: теория и практика. 2021. Т. 25. № 4. С. 48-63. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-4-48-63 EDN: OPTKQX

11. Щербаков А.С. Проблемы цифровизации в оценке человеческих ресурсов и последовательность их решения // Beneficium. 2024. № 3 (52). С. 52-59. DOI: 10.34680/BENEFICIUM.2024.3(52).52-59 EDN: HZRYPG

12. Звягинцева О.П., Щербаков А.С. Тренды оценки человеческих ресурсов в современном цифровом пространстве // Наука и искусство управления. Вестник Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. 2024. № 2. С. 10-21. DOI: 10.28995/2782-2222-2024-2-10-21 EDN: RVAAVI

13. Литвиненко И.Л. Инновационно-инвестиционные процессы на региональном уровне в новых экономических условиях в России // Казанский экономический вестник. 2020. № 4 (48). С. 57-68.

14. Mufthie Nusaike, Pushpakumari M.D. Impact of Organisational and Social Factors on Entrepreneurial Innovation with Mediating of Geographical Location and Moderating Effect of Number of Intellectual Property Rights in a State University of Sri Lanka. 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.11714.45760/1

15. Lakani Arsan.Intellectual Property and Economic Development: Catalysts for Innovation and Growth // International Journal of Advanced Research in Humanities and Law. 2024. № 1. P. 83-85. DOI: 10.63053/ijrel.15 EDN: GMQHTN

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье сформулированы долгосрочные эффекты внедрения цифровых технологий в соответствии с положениями национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Обоснована значимость цифровой трансформации деятельности научных коллективов, а также актуальность исследования вопросов повышения результативности научных исследований посредством внедрения перспективных цифровых технологий. Приводятся результаты прогнозирования динамики внедрения цифровых технологий научно-исследовательскими организациями с использованием экспоненциального многофакторного уравнения регрессии, позволяющего исследовать зависимость между результирующим показателем (общим числом научно-исследовательских организаций, использующих цифровые технологии) и специальными вводными переменными, в качестве которых используются показатели числа сотрудников научных организаций, осуществляющих исследовательскую деятельность с применением цифровых сервисов и технологий, а также показатель внутренних затрат организаций научно-исследовательского сектора, приходящихся на их внедрение. Обозначены ключевые тенденции внедрения технологий искусственного интеллекта организациями, относящимися к научно-исследовательской сфере. Проводится анализ целей внедрения технологий искусственного интеллекта в научно-исследо-вательской деятельности. Разработан перечень управленческих рекомендаций, способствующих эффективному внедрению цифровых технологий в деятельность научных организаций.

Статья посвящена развитию теории управления организационными изменениями. Проанализированы традиционные подходы и инструментарий к сокращению времени принятия наемным персоналом организационных новшеств. Приведено сопоставление стадий сопротивления и принятия изменений наемным персоналом авторов Сатир В. и Кублер-Росс Э. с точки зрения проявления этих стадий в рамках управления организационными изменениями. В целях развития менеджмента изменений предпринята попытка развития его теории с точки зрения введения в научную орбиту теории поколений. Обосновано устаревание существующей парадигмы вследствие отсутствия учета поколенческих установок (кодов). Приведена визуализация реакции на организационные изменения наемных сотрудников разных поколений и обосновано формирование нового тандема «Люди + Ресурсы» вместо устаревшей триады «Люди + Ресурсы + Информация».

Данное исследование посвящено разработке модели учета компонентов ESG в современных системах менеджмента качества предприятий. Актуальность проведенного исследования не вызывает сомнений, поскольку неверное распределение природного, физического капиталов среди экономических агентов привело к неэффективному планированию в системах менеджмента качества в современных предприятиях и организациях. Авторами статьи производилась разработка модели учета ESG-факторов в системе менеджмента качества компании. Эмпирическое исследование было построено на решении практической задачи, которая состоит в объективной необходимости диагностики и включения факторов ESG в систему менеджмента качества современных предприятий и организаций. Моделирование производилось в рамках стандарта «замкнутого цикла» или Цикла Деминга PDCA («Plan-Do-Check-Act» планирование, действие, проверка, улучшение). Объект исследования - предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную деятельность в России. Полученные данные свидетельствуют, что моделирование учета ESG-факторов в системе менеджмента качества позволяет компаниям повышать свою капитализацию в долгосрочной перспективе. Научная новизна раскрывается в следующих аспектах: первый: сформулированы дефиниции и атрибуты факторов ESG и их значения и роли в системе менеджмента качества предприятия; второй: представлена модель учета компонентов ESG в современных системах менеджмента качества предприятий.

B2G рынок характеризуется высокой степенью зарегулированности, сложности и комплексности принятия решений, длительным циклом процесса закупок. Отраслевые факторы налагают дополнительные ограничения, определяя специфику B2G рынка медицинских изделий. В статье рассматриваются особенности управления маркетингом на B2G рынке медизделий. Уточнена классификация медизделий по типу сбыта. Автором описана сущность основных понятий маркетинга - потребность, нужда, спрос, потребитель. Определены и описаны профили стейкхолдеров рынка, их потребности и инструменты маркетингового воздействия, обозначены генераторы рыночного спроса. Представленная информация может быть полезна сотрудникам отделов маркетинга и сбыта, компаний-производителей и поставщиков медицинских изделий с целью формирования собственной сбытовой политики на данном рынке.

Представления о связи неравенства и экономического роста претерпели изменения во второй половине XX - начале XXI вв. Начиная с 2010-х гг., в научном сообществе произошел отказ от дилеммы между экономический эффективностью и социальной справедливостью. Данное обстоятельство способно оказать положительное воздействие на социально-экономическую политику в России. Дифференциация зарплат между работниками промсектора и сельского хозяйства в России в 1926-2023 гг. демонстрировала флуктуации: в 1926-1959 гг. зарплата агрария в среднем составляла 54 % зарплаты индустриала, в 1960-1990 гг. зарплата занятых в сельском хозяйстве выросла до 70 % зарплаты работников промсектора, в 1991-2023 гг. зарплата сельского труженика снизилась до 54 % зарплаты промышленного работника. Таким образом, «эгалитарный период» (низкий уровень межотраслевой дифференциации зарплат) в советской экономике РСФСР длился не более 30 лет.

Представленное исследование нацелено на разработку механизма развития промышленного предприятия, основанного на использовании нейросетевых технологий.

В ходе исследования, по результатам анализа статистических данных определен низкий уровень цифрового развития промышленного комплекса российских предприятий, обусловленный экономическим давлением со стороны стран Запада, дефицитом специалистов, устаревшими подходами к управлению и рядом других факторов.

Автором изучен отечественный и зарубежный опыт применения нейросетевых технологий. Разработан механизм с позиции его структуры, этапов внедрения и потенциальных эффектов (оптимизация производства, контроль качества, прогнозирование спроса и взаимодействие с клиентами).

Определены методы количественной и качественной оценки этих эффектов.

Полученные результаты будут полезны представителям науки и бизнес-структур, а также послужат основой для будущих исследований.

В рамках статьи на основе сравнительной характеристики, а также выявления преимуществ и недостатков представленных в открытом доступе инструментариев экономических изысканий, проводимых по обозначенной тематике, были дополнены методические принципы комплексного исследования цифровизации предпринимательского сектора на региональном уровне. Ключевыми методами, которые были использованы при подготовке данного исследования, можно считать анализ и сравнение. В качестве исходных материалов были взяты научные статьи, опубликованные в тематических журналах, данные официальной статистики, а также материалы проводимых по теме исследования экспертных опросов. Предложенные принципы на последующих этапах работы послужат основой для формирования авторского инструментария соответствующего научно-практического исследования.

Статья посвящена анализу индекса борща как альтернативного показателя продовольственной обеспеченности государства. Индекс борща представляет собой инструмент, позволяющий отслеживать изменения стоимости базовых продуктов питания, составляющих основную часть традиционного российского рациона.

Рассматриваются возможности использования данного индекса для анализа продовольственной обеспеченности, выявления проблем в цепочках поставок и оценки влияния макроэкономических факторов на доступность продуктов. Особое внимание уделено применению индекса борща для мониторинга ценовых изменений, связанных с инфляцией, логистическими трудностями, сезонными колебаниями и состоянием сельского хозяйства.

Анализ показал, что индекс может служить полезным инструментом для выявления региональных диспропорций в доступности продовольствия, а также для прогнозирования экономических трендов в сфере продовольственного обеспечения. В статье также обсуждается значимость индекса борща в контексте социально-экономического планирования и принятия решений органами государственной власти и бизнесом.

Результаты исследования подтверждают, что регулярный мониторинг индекса борща способствует улучшению понимания текущей ситуации на продовольственном рынке, а также позволяет разрабатывать меры по поддержанию продовольственной безопасности и стабилизации цен.

В рыночной экономике особое внимание уделяется монополии, которая является особенным правом на производство и реализацию продукции. При этом процессы на рыночном пространстве происходят по желанию предприятия-монополиста.

Методами исследования послужили совокупность общенаучных методов: анализа и синтеза, абстрагирования, логического подхода, экспертных оценок, прогнозирования, инструменты финансового анализа и статистики, нормативно-методическая документация, сравнительно-эмпирические данные и т. п.

В статье рассматриваются проблемы, связанные с монополизацией отечественных рынков, когда поведение экономических агентов приводит к захвату рынка и им начинает принадлежать огромная часть общего объема реализации продукции, где они устанавливают более выгодные им цены, чем остальные участники рыночных отношений. Рассмотрены направления оптимизации пропорций реализации продукции с учетом того, что на монополизированном рынке функционируют малые и средние предприятия.

Авторами подчеркивается, что для паритетного функционирования на монополизированном рынке необходима активность со стороны малого и среднего предпринимательства для увеличения усилий по производству и реализации продукции связанных с инновационными характеристиками и свойствами.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- СГТУ им. Гагарина Ю.А.

- Регион

- Россия, Саратов

- Почтовый адрес

- 410054, г. Саратов, ул.Политехническая, 77

- Юр. адрес

- 410054, Саратовская обл, г Саратов, Октябрьский р-н, ул Политехническая, д 77

- ФИО

- Наумов Сергей Юрьевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rectorat@sstu.ru

- Контактный телефон

- +7 (845) 2998811

- Сайт

- https://www.sstu.ru/