Статья посвящена проблеме дипломатических и династических связей фракийцев - одрисов со Скифским царством и элитами отдельных скифских племен в V - IV вв. до н. э. Как правило эти связи рассматриваются сквозь призму данных письменных источников о судьбе скифских царей и войн скифов с македонскими военачальниками последней трети IV в. до н. э. Материальные свидетельства, указывающие на такие тесные связи, чаше используются в специальных работах по вопросам скифского и фракийского искусства. Общую картину дополняют имена одрисских аристократов, которые демонстрируют куда более тесные и разносторонние связи верхушек Одрисского царства и скифских племен. Помимо широко известного в узких кругах имени «Скифодок», к числу таковым относится имя «Амадок». В статье предлагается гипотеза, что изучение скифо-одрисских связей позволяет также полнее восстановить пробелы в генеалогии царского рода одрисов.

Идентификаторы и классификаторы

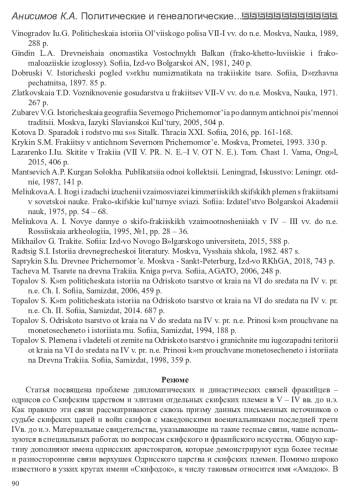

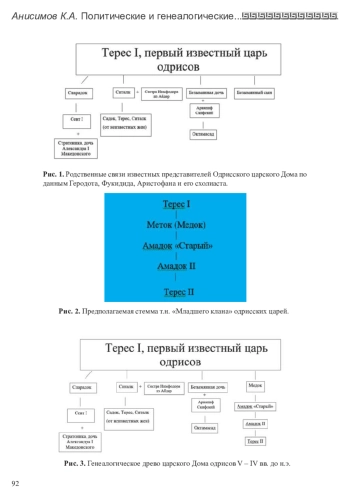

Косвенные данные указывают на значительный возраст Медока в период его правления. Довольно длительное время он воспитывал Севта II10. В описании Ксенофонта Медок выглядит явно не слишком активным политиком, в сравнении со своими предшественниками и преемниками. Правление его едва ли было длительным (он должен был прийти к власти незадолго до 407 г. до н. э.), что косвенно подтверждается и немногочисленностью его монет. Его наследник именуется «cтарым». Все это позволяет предполагать, что Медок мог быть одним из младших сыновей Тереса I (рис. 3), а, следовательно, тем безымянным братом, который боролся с Ситалком в начале его правления около 447-444 гг. до н. э. [Анисимов, 2023, с. 5-11]. Поражение в этой борьбе, бегство в Скифию и последующее насильственное возвращение обратно объясняют, почему Медок не унаследовал власть непосредственно после гибели Ситалка в 424 г. до н. э., уступив первенство сыну Спарадока Севту I (Thuc. II, 101; IV, 101). Высокое положение сына Спарадока при дворе Ситалка, а также монеты самого Спарадока указывают на то, что он был царем, правящим между Тересом I и Ситалком [Анисимов, 2022б, с. 187-188]. Медок, таким образом, оказался оттесненным более могущественными и влиятельными родичами. Кризис, охвативший Одрисскую державу в последней четверти V в. до н. э. вновь открыл ему и его потомкам дорогу к престолу.

Список литературы

1. Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Скифии VII-IV вв. до н.э. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2003. 417 с. EDN: AALSHU

2. Андрух С.И. Нижнедунайская Скифия в VI - начале I в. до н.э. (этнополитический аспект). Запорожье: Запорожский государственный университет, 1995. 199 с.

3. Анисимов К.А. Кризис Одрисского царства: проблемы датировки // Вестник ГОУ ДПО ТО “ИПК и ППРО ТО” “Тульское Образовательное Пространство”. 2017. № 1. С. 109-112. EDN: YTCIMJ

4. Анисимов К.А. Сюжет афинско-фракийского военного столкновения в произведении Полиэна // Древний мир: История и археология: рецензируемый сборник научных статей. Труды Международной научной конференции “Дьяковские чтения”, Москва, МПГУ, 7 декабря 2019 г. Москва, 2020. С. 179-187.

5. Анисимов К.А. Внутренние и внешние аспекты образования Одрисского царства и проблема локализации первоначальной племенной территории одрисов // Исторический Формат. 2020. № 4. С. 98-114. EDN: PSVEUZ

6. Анисимов К.А. Дипломатия одрисов: между скифами и персами // Тульский научный вестник. Секция История. Языкознание. 2022. Вып. 2 (10). С. 20-30.

7. Анисимов К.А. Забытый фракийский царь Спарадок // Thracia Balcanica. 2022. № 1. С. 183-198.

8. Анисимов К.А. Котис I. Происхождение // Классическая и византийская традиция. 2022: сборник материалов XVI международной научной конференции. Белгород: Эпицентр, 2022. С. 12-18.

9. Анисимов К.А. К вопросу о распаде Одрисского царства в начале правления царя Ситалка // Византийский альманах. Белгород, 2023. С. 5-11. EDN: ANETCL

10. Анисимов К.А. Амадоки и Одрисы. Об одном вопросе генеалогии одрисских Тересидов // XXV Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы исследований древностей юга России: Материалы научной археологической конференции. Симферополь, Керчь, 2024. С. 16-22. EDN: LYDSEU

11. Васильев А.Н. Одрисский династ во главе Боспоре? // Боспорский Феномен. СПб., 1999. С. 106-111. EDN: MCQWAA

12. Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса VII-I вв. до н.э. М.: Наука, 1989. 288 с.

13. Гиндин Л.А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан (фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы). София: Изд-во Болгарской АН, 1981. 240 с.

14. Добруски В. Исторически поглед върху нумизматиката на тракийските царе. София: Държавна печатница, 1897. 85 с.

15. Златковская Т.Д. Возникновение государства у фракийцев VII-V вв. до н.э. М.: Наука, 1971. 267 с.

16. Зубарев В.Г. Историческая география Северного Причерноморья по данным античной письменной традиции. М.: Языки Славянской Культуры, 2005. 504 с.

17. Котова Д. Спарадок и родство му със Ситалк // Thracia XXI. София, 2016. С. 161-168.

18. Крыкин С.М. Фракийцы в античном Северном Причерноморье. М.: Прометей, 1993. 330 с.

19. Лазаренко И.Ю. Скитите в Тракия (VII в. пр. н. е. - I в. от н. е.). Част 1. Варна: Онгъл, 2015. 406 с. EDN: ZUOAOL

20. Манцевич А.П. Курган Солоха. Публикация одной коллекции. Л.: Искусство, 1987. 141 с.

21. Мелюкова A. И. Итоги и задачи изучении взаимосвязей киммерийских скифских племен с фракийцами в советской науке // Фрако-скифские культурные связи. София: Изд-во Болгарской Академии наук, 1975. С. 54-68.

22. Мелюкова A. И. Новые данные о скифо-фракийских взаимоотношениях в IV-III вв. до н.э. // Российская археология. 1995. № 1. С. 28-36.

23. Михайлов Г. Траките. София: Изд-во Нового Българского университета, 2015. 588 с.

24. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. М.: Высшая школа, 1982. 487 с.

25. Сапрыкин С.Ю. Древнее Причерноморье. М., СПб.: Изд-во РХГА, 2018. 743 с.

26. Тачева М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София: АГАТО, 2006. 248 с.

27. Топалов С. Към политическата история на Одриското царство от края на VI до средата на IV в. пр. н.е. Ч. I. София: Самиздат, 2006. 459 с.

28. Топалов С. Към политическата история на Одриското царство от края на VI до средата на IV в. пр. н.е. Ч. II. София: Самиздат, 2014. 687 с.

29. Топалов С. Одриското царство от края на V до средата на IV в. пр. н.е. Приноси към проучване на монетосеченето и историята му. София: Самиздат, 1994. 188 с.

30. Топалов С. Племена и владетели от земите на Одриското царство и граничните му югозападни територии от края на VI до средата на IV в. пр. н.е. Приноси към проучване монетосеченето и историята на Древна Тракия. София: Самиздат, 1998. 359 с.

31. Anochin V. Die Pontische Expedition des Perikles der Kimmerische Bosporos (437 v Chr) // Stephanos Nomismatikos. 1998. S. 33-43.

32. Archibald Z. The Odrysian Kingdom of Thrace. Orpheus Unmasked. Oxford: Clarendon Press, 1998. 371 p.

33. Goossens R. Euripide et Athènes. Brussels: Palais des Académies, 1962. 772р.

34. Head B. V. Historia numorum, a manual of Greek numismatics. Oxford, 1911. 813 р.

35. Höck A. Das Odrysenreich in Thrakien: Im Fünften und Vierten Jahrhundert v. Chr // Hermes. 1891. Vol. 26 (1). P. 76-117.

36. Vickers M. Hagnon, Amphipolis and Rhesus // Ergasteria: Works Presented to John Ellis Jones on his 80th Birthday. Gdank, 2010. Р. 75-81.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье представлен процесс становления Керченского государственного археологического музея, как центра пропаганды культурного наследия Крыма в 1920-е годы. На основе архивных материалов, газет и справочных краеведческих изданий показаны принципы и методы просветительской работы, место Керченского государственного археологического музея в системе музейных организаций Крымской АССР. Раскрыта роль директора музея Ю. Ю. Марти (1874-1959) в формировании практики пропаганды культурного наследия Крыма в деятельности музея.

Статья посвящена одному из наиболее крупных и известных керченских коллекционеров древностей Алекандру Васильевичу Новикову (1843-1916 гг.). В ней подробно рассмотрена его биография и приведены сведения о семье: жене - Марии Герасимовне и четырех детях - Александре, Василии, Евгении, Софье и родственниках со стороны жены - семье керченского купца Герасима Васильевича Куц, члены которой проживали в Керчи. В работе использован широкий круг документальных и изобразительных источников, большая часть которых публикуется впервые. В частности, благодаря им удалось проследить весь жизненный путь А. В. Новикова и получить сведения об объектах недвижимости, которыми в Керчи и Феодосийском уезде владели он, его жена и родственники.

Н. П. Кондаков (1844 - 1925) сделал много для археологической науки. С 1870 г. он трудился на кафедре теории и истории искусств в Новороссийском университете (Одеесса). В 1873 г. Н. П. Кондаков защитил магистерскую диссертацию о Памятнике гарпий в Малой Азии. В 1876 г. исследователь был приглашен в Императорскую археологическую комиссию. С этого времени Н. П. Кондаков проводил раскопки курганов Боспора Киммерийского. С 1888 г. он принимал активное участие в организации систематических исследований Херсонеса Таврического. Его научные публикации основаны на понимании археологии как части истории искусств. Этой идее Н. П. Кондаков был верен до конца своих дней.

В 2023 г. на некрополе Артющенко-2 был открыт новый для данного памятника тип погребальных сооружений. При раскопках было исследовано Погребение 209, представляющее собой грунтовый склеп. Он состоял из дромоса со ступенями, небольшого прохода и погребальной камеры. Дромос находился с юго-запада, камера склепа с северо-востока. Камера склепа имеет подпрямоугольную форму, ее размер 1,4 х 1,7 м, по центру выкопана канавка проход. Слева и справа от прохода устроены две лежанки, на которые помещали тела умерших. Захоронения в склепе совершались многократно, были обнаружены кости мужчин и женщин (30-50 лет), а так же детей (5-6 лет). В погребальной камере склепа, на лежанках и в проходе обнаружены различные предметы погребального инвентаря. Скорее всего, это был семейный склеп, который использовался на протяжении II в. до н. э.

Публикуются материалы раскопок, проведенных в северной и восточной частях некрополя боспорского города Нимфей в 2022 г. Исследованные античные погребальные сооружения представлены в основном грунтовыми ямами подпрямоугольной формы. Нижняя часть могильных ям в ряде случаев вырублена в скале. Плитовые перекрытия над могилами не выявлены, лишь над погребальной камерой склепа М-02/2022 сохранилось четыре большие необработанные известняковые плиты. Все захоронения совершены без гробов. Положение погребенных вытянутое, на спине, руки вдоль туловища, головой на восток или северо-восток. Особо следует отметить парные захоронения. В тех случаях, когда погребения не потревожены, выявлен скромный сопровождающий инвентарь: один-два небольших сосуда, единичные бронзовые украшения, а также монеты - «оболы Харона» возле черепа. Проведенные археологические исследования дали новые материалы, которые позволяют уточнить топографию и хронологию некрополя, а позволят представит более широкие реконструкции о социальном составе и материальной культуре населения этого боспорского города.

Важной задачей российских властей после присоединения Крыма к России в 1783 г. стала организация административного управления новыми территориями. Одним из первоочередных шагов по обеспечению хозяйственного освоения региона, направленному на скорейшее его встраивание в систему финансово-экономических отношений в Российской империи, являлась реорганизация монетного двора последнего крымского хана Шагин-Гирея и создание на его основе Феодосийского монетного двора, предназначенного для выпуска российской монеты. В публикации рассмотрены процесс создания и этапы деятельности Феодосийского монетного двора, проанализированы указы, распоряжения и постановления, изданные в связи с мероприятиями по обеспечению его работы. В материалах фондов Государственного архива Республики Крым и Российского государственного архива древних актов (часть из которых вводится в научный оборот впервые) содержатся ценные сведения о нормативно-правовой документации, придававшей работе Феодосийского монетного двора необходимую легитимность и регулировавшей его деятельность. Также проанализированы сведения, отражающие специфику бюрократического управления, приведены данные о составе служащих монетного двора и о его руководстве. В сохранившихся материалах были выявлены сведения о функциях, возложенных на управляющего монетным двором, а также о шагах, которые предпринимались для оптимизации выпуска продукции.

В статье рассматривается находка в окрестностях с. Грушевка, (Судакский район) фальшивого гульдена (флорина) немецкого графства Ольденбург, относящегося к периоду правления Антона Гюнтера (1603-1667). Фальсификат изготовлен методом отливки копии монеты из недрагоценного металла с последующим нанесением специального покрытия. Анализ элементного состава сплава свидетельствует о применении метода лужения поверхности оловом, по внешнему виду весьма похожему на серебро. Выявление в Крыму нумизматических фальсификатов самых разнообразных номиналов - от шиллингов до талеров, вместе с находками аутентичных западноевропейских монет, даёт основания полагать, что, судя по всему, иноземная монета в XVI-XVII вв., попадая на крымские рынки, имела здесь вполне официальный статус и хождение.

Стеклянные бусы из раннесредневекового Куриловского клада представлены двумя группами: серийно изготовленными мелкими зелеными бусинами и двумя типами бус-миллефиори. Первый тип миллефиори имеет широкие аналогии в древностях германских племен и меровингского королевства. Второй тип отличается нестандартным сочетанием полихромных заготовок, характерных для «древностей антов», что может указывать на единый источник их производства.

Статья посвящена проблеме выявления и локализации кочевников-христиан гуннского круга в Северном Причерноморье на рубеже IV-V вв. н. э., о которых сообщают ряд греко-латинских авторов того времени. На основе анализа письменных и археологических источников авторы пришли к выводу, что в сообщениях Иеронима Блаженого и Созомена о деятельности епископа Феотима речь идет об акацирах или же о гуннах первой группы. Последние соответствуют Присковым и Иордановским альпидзурам. Номады этого круга после событий 376-381 гг. активно нанимались на службу в римскую армию в качестве федератов, не желая возвращаться к привычной жизни в Скифии; попытки уйти из-под контроля «царских» гуннов подводили их к союзу с Константинополем. В статье авторы также ставят под сомнение христианизацию «царских» гуннов, соглашаясь с мнением О. Менхен-Хелфена, так как согласно письменным источникам нет оснований говорить о таком положении дел. Напротив, гуннские вожди в сочинениях как церковных, так и светских историков V века представлены язычниками со своими этнокультурными представлениями об окружающем их мире, предрассудками и стереотипами поведения.

Статья посвящена интерпретации находки фрагмента улья на территории памятника «Аджиэль I» в Восточном Крыму. Памятник, похоже, представляет собой укрепленный форт, контролировавший в I в. до н. э. - I в. н. э. участок дороги вблизи Узунларской оборонительной линии. Проведенный анализ найденного фрагмента, позволил отождествить его с вертикальным типом греко-римских ульев. Скорее всего, улей имел позднескифское происхождение и происходил из районов Центрального Крыма. Поздние скифы в указанное время, действительно занимались торговлей собственным медом, которая даже исходя из наших скудных данных, не просто существовала у варваров, но и выходила далеко за пределы полуострова. Попасть в Восточный Крым данный улей мог вместе с римлянами во время боспоро-римской войны 45-49 гг. Римляне, появляясь в Крыму, вполне могли заказывать для себя не только продукты пчеловодства, но и собственно сами улья, в случае необходимости применяя их по «другому» - военному назначению, успешно решая задачи, поставленные перед ними командованием.

В статье рассматриваются боспорские амфоры (типы 83-84, 72, 96-97 по И. Б. Зеест) из раскопок городища «Белинское» 1996 - 2024 годов. Анализ сочетаемости их с другими амфорами в комплексах городища «Белинское» показал, что для первой половины III века характерно явное доминирование амфор типа 83-89 по И. Б. Зеест. Амфоры типа 83 и 84 по И. Б. Зеест обнаружены на городище в комплексах засыпи ям, зачистки стен и на полу в последней четверти III в. н. э. Именно в это время начинаются восстановительные работы. Какой-то один вариант типа 83 и 84 по И. Б. Зеест продолжил свое бытование после разрушений середины III в. н. э., но уже в меньшем количестве (10,6%). Верхнюю границу амфор типа 72 по И. Б. Зеест следует искать в первой четверти IV вв. н. э., что обусловлено сочетанием их с развалами амфорами типа C Snp I («Делакеу») и C IV F по С. Ю. Внукову.

На протяжении последней четверти века на территории ближней хоры Херсонеса были найдены три изображения богини Девы. Небольшой алтарик был обнаружен в Верхне-Юхариной балке на территории усадьбы земельного участка № 340 (341). Один рельеф был найден в балке Бермана в непосредственной близости от усадьбы блока наделов № 359. Второй рельеф происходит из пещерного помещения, расположенного вблизи комплекса укрепленных построек в балке Бермана (блок наделов № 347 хоры Херсонеса). Эти находки позволяют внести дополнения в существующие точки зрения по ряду проблемных вопросов, касающихся культа Девы в Херсонесе. Каменные изображения Девы относятся к первым векам нашей эры. Они являются свидетельством существования культа богини на хоре в этот период жизни Херсонеса. Памятники происходят с периферийных усадеб ближней сельскохозяйственной округи. На изображениях покровительница города представлена в ипостаси защитницы, что было актуально в течение всей античности и особенно на протяжении первых веков нашей эры. Небольшие размеры изображений, которые скорее всего предназначались для исполнения соответствующих религиозных практик в домашних святилищах, служит свидетельством в пользу существования частного культа богини.

Статья посвящена одному из видов монументальной варварской скульптуры римского времени - каменным «базам», связанным с наземным этапом погребального обряда. До недавнего времени предполагалось, что памятники этого вида выполняли роль постаментов для установки каменных изваяний. Представления о назначении этих памятников скульптуры изменились после археологических раскопок некрополя Киль-Дере 1, в результате которых найдено тринадцать оснований «баз» и их фрагменты. Наличие чашевидных углублений и стоков на лицевой плоскости плит позволяет говорить об их использовании в качестве алтарей или жертвенников, т. е. как своеобразных эсхар-хоэ. В качестве аналогий привлекаются базы и эсхары-хоэ из курганных и грунтовых некрополей на варварской территории, территории Боспора, Херсонеса, Северо-Западного Крыма, Ольвии и ее хоры.

В статье проводится оценка перспектив археологического поиска древних дорог на Керченском полуострове. Анализируются возможности использования старых карт, данных аэро и космической съемок в сопоставлении с аналогичными работами по обнаружению древних дорог на Таманском полуострове. Основной вывод заключается в том, что в силу сложного характера рельефа Керченского полуострова, главные древние дороги проходили скорее всего, примерно, в тех же местах, что и современные. Современные дороги маскируют древние, а объективные следы древних дорог, вероятно, уничтожены строительством. В этом отличие Керченского полуострова от Таманского, где рельеф равнинный и новые дороги могли прокладываться не близ старых, а там, где это более целесообразно по современным требованиям. Существующие сейчас дороги Таманского полуострова в меньшей степени совпадают с древними. Делается вывод о нецелесообразности, в целом, проведения специальных археологических исследований по поиску древних дорог на Керченском полуострове, хотя и отмечен отдельный район, где следовало-бы провести такие исследования.

С середины XIX века в античной исторической науке ведется полемика о существовании двух боспорских колоний в дельте Дона с одним названием: «Древнего» Танаиса, находившегося на Елизаветовском городище, и «Возобновленного» Танаиса, расположенного у хутора Недвиговка. Автор этой гипотезы профессор Московского университета П. М. Леонтьев. Археологические исследования последних лет позволили сделать вывод о том, что крупнейший торговый центр IV - III вв. до н. э., находившийся на месте Елизаветовского городища, мог иметь название Танаис, а после его гибели это название было перенесено на боспорскую колонию, основанную позже на месте Недвиговского городища. Подтверждение этого вывода можно увидеть в исследованиях предметов коропластики, обнаруженных на двух античных городищах. С одной стороны, отсутствие идентичных терракотовых предметов, а с другой стороны признаки преемственности эллинской культуры - преобладание на обоих городищах ритуальных терракот боспорского производства, связанных с культами Деметры, Кибелы и Диониса.

В статье впервые вводятся в научный оборот фрагменты чаш на низкой ножке из раскопок Пантикапея в 1867-68 и 1875 гг., которые можно отнести к работам мастерской Мастера Йены и Мастера Q. Помимо фрагментов, находящих несомненные аналогии среди изделий, атрибутированных Мастеру Q, есть также и те, которые можно сопоставить с работами ведущих мастеров мастерской Мастера Йены, как сам Мастер Йены и Мастер Диомеда. Также есть те, в отношении которых можно лишь просто говорить о принадлежности к изделиям этой мастерской. Кроме того, в статье представлены три фрагмента чаш типа «Acrocup» и один - чаши на низкой ножке; все они имеют ребристое тулово; на всех частично сохранился краснофигурный медальон. Чаши типа «Acrocup» с ребристым туловом считаются примером редкой и более дорогой продукции мастерской. Благодаря находке такой чаши в так называемой Гробнице Лакедемонян (403 г. до н. э.) их можно датировать более точно, чем прочую продукцию мастерской, время работы которой определяют с конца V по начало второй четверти IV в. до н. э.

Исследование семантики изображений сетки на граффити показывает её специальное значение. Сетка являлась как универсальным символом ткани, посвящаемой Великой богине-ткачихе, так и символом самой Богини. Вероятно, такие граффити выполнялись для обращения к ней с различными просьбами - благотворными, в т. ч. о защите или вредоносными, учитывая противоположные стороны образа Великой богини, животворящую или смертоносную. Делать изображения сетки на вотивах могли как греки, так и соседствующие с ними «варвары» (реликтовые арии, скифы и сарматы), поскольку основа верований в Великую богиню у всех них была весьма похожа. Значение могла иметь также форма вотива и/или рисунка, напоминающая предметы, относящиеся к ткачеству (веретено, челнок, грузило).

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- КФУ

- Регион

- Россия, Симферополь

- Почтовый адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- Юр. адрес

- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

- ФИО

- Курьянов Владимир Олегович (Исполняющий обязанности ректора)

- E-mail адрес

- v.kuryanov@cfuv.ru

- Контактный телефон

- +7 (978) 9876086

- Сайт

- https://cfuv.ru