Введение. Важно отметить, что негативное влияние метаболических нарушений при ожирении, как фактора риска развития заболеваний пародонта, на течение процесса остеоинтеграции может стать и результатом воспалительно-деструктивного поражения тканей в области дентального имплантата. При этом следует отметить наличие немногочисленных сведений, иногда противоречивых результатов исследований патофизиологических механизмов, этиологических факторов и форм осложнений дентальной имплантации у пациентов с ожирением.

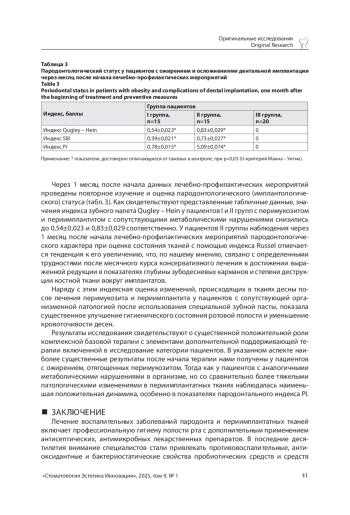

Материалы и методы. Клиническая апробация предложенной схемы комплексной базисной терапии с дополнительным использованием профилактического средства White Glo Probiotic проведена среди 15 пациентов с ожирением и периимплантатным мукозитом (I группа), 15 пациентов с метаболическими нарушениями и дентальным периимплантитом легкой степени (II группа) и в III группе, в которую вошли 20 аналогичных соматических пациентов, но без выраженных патологических изменений в тканях пародонта и периимплантатной зоны. Оценку стоматологического статуса давали на основании динамики значений гигиенических и пародонтальных индексов: индекса Quigley и Неіn (1962), пародонтального индекса (Pеriоdоntаl Indеx, PI, Russеl, 1596), индекса Muhlemann H. R., Cowelli, 1975.

Результаты и обсуждение. Представленные в настоящей статье данные свидетельствуют о том, что препарат White Glo Probiotic у соматических пациентов с периимплантатным мукозитом оказывал выраженное противовоспалительное действие. Так, регулярное применение профилактического пробиотического средства позволило уже в короткие сроки, то есть через 1 месяц, добиться устранения у обследуемых пациентов болезненности, гиперемии и кровоточивости десен в периимплантатной области. Как свидетельствуют представленные табличные данные, значения индекса зубного налета Qugley – Hein у пациентов I и II групп с перимукозитом и периимплантитом с сопутствующими метаболическими нарушениями снизились до 0,54±0,023 и 0,83±0,029 соответственно.

Выводы. Применение данного средства у пациентов с избыточной массой тела и с периимплантатным мукозитом и периимплантитом способствовало достоверному снижению (р<0,05) показателей гигиенического индекса и индекса кровоточивости десны. Сравнительный анализ выявил более быстрый регресс воспалительной симптоматики, включающей интенсивное отложение зубного налета, отек, кровоточивость и гиперемию, у пациентов с перимукозитом, получивших в дополнение к стандартной базовой терапии профилактическое средство White Glo Probiotic.

Идентификаторы и классификаторы

Результаты дентальной имплантации, стабильность и выживание имплантата зависят от активности течения биологического процесса в форме остеоинтеграции, то есть скорости ремоделирования окружающей костной ткани, а также формирования прочной связи между имплантатом и поддерживающей имплантат костной тканью [1–3].

Список литературы

1. Emam S.M., Moussa N. Signaling pathways of dental implants’ osseointegration: a narrative review on two of the most relevant; NF-κB and Wnt pathways. BDJ Open. 2024;10(29). doi: 10.1038/s41405-024-00211-w

2. Pandey C, Rokaya D, Bhattarai BP. Contemporary Concepts in Osseointegration of Dental Implants: A Review. Biomed Res Int. 2022 Jun 14;2022:6170452. doi: 10.1155/2022/6170452

3. Javed F, Ahmed HB, Crespi R, Romanos GE. Role of primary stability for successful osseointegration of dental implants: Factors of infl uence and evaluation. Interv Med Appl Sci. 2013 Dec;5(4):162–7. doi: 10.1556/IMAS.5.2013.4.3

4. Chen CH, Pei X, Tulu US, Aghvami M, Chen CT, Gaudillière D, Arioka M, Maghazeh Moghim M, Bahat O, Kolinski M, Crosby TR, Felderhoff A, Brunski JB, Helms JA. A Comparative Assessment of Implant Site Viability in Humans and Rats. J Dent Res. 2018 Apr;97(4):451–459. doi: 10.1177/0022034517742631

5. Gupta S, Gupta H, Tandan A. Technical complications of implant-causes and management: A comprehensive review. Natl J Maxillofac Surg. 2015 Jan-Jun;6(1):3–8. doi: 10.4103/0975-5950.168233

6. Hanif A, Qureshi S, Sheikh Z, Rashid H. Complications in implant dentistry. Eur J Dent. 2017 Jan-Mar;11(1):135–140. doi: 10.4103/ejd.ejd_340_16

7. Panahov N.A., Makhmudov V.S., Mammadov F.Y. Finite element method for the study of stresses in the implant and the surrounding bone in improving the quality of treatment of complete adentia. Actual Dentistry. 2022; Issue 3–4:56–56. doi: 10.33295/1992-576X-2022-3-56

8. Kligman S, Ren Z, Chung CH, Perillo MA, Chang YC, Koo H, Zheng Z, Li C. The Impact of Dental Implant Surface Modifi cations on Osseointegration and Biofi lm Formation. J Clin Med. 2021 Apr 12;10(8):1641. doi: 10.3390/jcm10081641

9. Rotim Ž, Pelivan I, Sabol I, Sušić M, Ćatić A, Bošnjak AP. The eff ect of local and systemic factors on dental implant failure – analysis of 670 patients with 1260 implants. Acta Clin Croat. 2022 Feb;60(3):367–372. doi: 10.20471/acc.2021.60.03.05

10. Banach W, Nitschke K, Krajewska N, Mongiałło W, Matuszak O, Muszyński J, Skrypnik D. The Association between Excess Body Mass and Disturbances in Somatic Mineral Levels. Int J Mol Sci. 2020 Oct 3;21(19):7306. doi: 10.3390/ijms21197306

11. Martemucci G, Fracchiolla G, Muraglia M, Tardugno R, Dibenedetto RS, D’Alessandro AG. Metabolic Syndrome: A Narrative Review from the Oxidative Stress to the Management of Related Diseases. Antioxidants. 2023;12(12):2091. doi: 10.3390/antiox12122091

12. Yang M, Liu S, Zhang C. The Related Metabolic Diseases and Treatments of Obesity. Healthcare. 2022;10(9):1616. doi: 10.3390/healthcare10091616

13. Berger NA. Obesity and cancer pathogenesis. Ann N Y Acad Sci. 2014 Apr;1311:57–76. doi: 10.1111/nyas.12416

14. Issrani R, Reddy J, Bader AK, Albalawi RFH, Alserhani EDM, Alruwaili DSR, Alanazi GRA, Alruwaili NSR, Sghaireen MG, Rao K. Exploring an Association between Body Mass Index and Oral Health-A Scoping Review. Diagnostics (Basel). 2023 Feb 27;13(5):902. doi: 10.3390/diagnostics13050902

15. WHO. Draft Recommendations for the Prevention and Management of Obesity over the Life Course, Including Potential Targets. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2021.

16. Cobos-Palacios L, Ruiz-Moreno MI, Vilches-Perez A, et al. Metabolically healthy obesity: Infl ammatory biomarkers and adipokines in elderly population. PLoS One. 2022 Jun 9;17(6):e0265362. doi: 10.1371/journal.pone.0265362

17. Kościuszko M, Buczyńska A, Łuka K, Duraj E, Żuk-Czerniawska K, Adamska A, Siewko K, Wiatr A, Krętowski AJ and Popławska-Kita A. Assessing the impact of body composition, metabolic and oxidative stress parameters on insulin resistance as a prognostic marker for reactive hypoglycemia: a cross-sectional study in overweight, obese, and normal weight individuals. Front. Pharmacol. 2024;15:1329802. doi: 10.3389/fphar.2024.1329802

18. Lin X and Li H. Obesity: Epidemiology, Pathophysiology, and Therapeutics. Front. Endocrinol. 2021;12:706978. doi: 10.3389/fendo.2021.706978

19. Piñar-Gutierrez A, García-Fontana C, García-Fontana B, Muñoz-Torres M. Obesity and Bone Health: A Complex Relationship. Int J Mol Sci. 2022 Jul 27;23(15):8303. doi: 10.3390/ijms23158303

20. Zhao P, Xu A, Leung WK. Obesity, Bone Loss, and Periodontitis: The Interlink. Biomolecules. 2022 Jun 22;12(7):865. doi: 10.3390/biom12070865

21. Khan MS, Alasqah M, Alammar LM, Alkhaibari Y. Obesity and periodontal disease: A review. J Family Med Prim Care. 2020 Jun 30;9(6):2650–2653. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_283_20

22. Martinez-Herrera M, Silvestre-Rangil J, Silvestre FJ. Association between obesity and periodontal disease. A systematic review of epidemiological studies and controlled clinical trials. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Nov 1;22(6):e708–e715. doi: 10.4317/medoral.21786

23. Astolfi V, Ríos-Carrasco B, Gil-Mur FJ, Ríos-Santos JV, Bullón B, Herrero-Climent M, Bullón P. Incidence of Peri-Implantitis and Relationship with Diff erent Conditions: A Retrospective Study. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar 31;19(7):4147. doi: 10.3390/ijerph19074147

24. Benedek C, Kerekes-Máthé B, Bereșescu L, Buka IZ, Bardocz-Veres Z, Geréb I, Mártha KI, Jánosi KM. Infl uencing Factors Regarding the Severity of Peri-Implantitis and Peri-Implant Mucositis. Diagnostics. 2024;14(14):1573. doi: 10.3390/diagnostics14141573

25. Ortiz-Echeverri AM, Gallego-González C, Castaño-Granada MC, Tobón-Arroyave SI. Risk indicators associated with peri-implant diseases: a retrospective cross-sectional study of Colombian patients with 1 to 18 years of follow-up. J Periodontal Implant Sci. 2024 Jun;54(3):161–176. doi: 10.5051/jpis.2300140007

26. Alkhudhairy F, Vohra F, Al-Kheraif AA, Akram Z. Comparison of clinical and radiographic peri-implant parameters among obese and non-obese patients: A 5-year study. Clin Implant Dent Relat Res. 2018 Oct;20(5):756–762. doi: 10.1111/cid.12633

27. Arslan ZB. Evaluation of the Relationship Between Oral Health and Body Mass Index. Eurasian J Med. 2023 Oct;55(3):259–262. doi: 10.5152/ eurasianjmed.2023.23272

28. Sam L, Chattipakorn S, Khongkhunthian P. Obesity and dental implant treatment: a review. J Osseointegr 2018;10(3):95–102. doi: 10.23805 / JO.2018.10.03.05

29. Nuttall FQ. Body Mass Index: Obesity, BMI, and Health: A Critical Review. Nutr Today. 2015 May;50(3):117–128. doi: 10.1097/NT.0000000000000092

30. WHO. Obesity and Overweight. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. Available at: https://www.who.int/news-Room/fact- Sheets/detail/obesity-And-Overweigh.

31. Aliyeva E, Hasanov A, Musayev J, Mammadov F. Eff ect of thyme extract on experimental periodontitis in rabbits: study with histologic control. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2015 Mar 1;119(3):e151. doi: 10.1016/j.oooo.2014.07.540

32. Allaker RP, Stephen AS. Use of Probiotics and Oral Health. Curr Oral Health Rep. 2017;4(4):309–318. doi: 10.1007/s40496-017-0159-6

33. Assery NM, Jurado CA, Assery MK, Afrashtehfar KI. Peri-implantitis and systemic infl ammation: A critical update. Saudi Dent J. 2023 Jul;35(5):443– 450. doi: 10.1016/j.sdentj.2023.04.005

34. Romanos GE, Delgado-Ruiz R, Sculean A. Concepts for prevention of complications in implant therapy. Periodontol 2000. 2019 Oct;81(1):7-–17. doi: 10.1111/prd.12278

Выпуск

Другие статьи выпуска

Цель. Проанализировать и систематизировать имеющиеся сведения в доступной отечественной и зарубежной специальной литературе по вопросу влияния половых гормонов на этиологию развития воспалительных заболеваний кожи, в том числе фурункулов челюстно-лицевой области.

Материалы и методы. Выполнен анализ специальной литературы за последние 25 лет при использовании поисковых систем eLibrary и PubMed с учетом публикаций, содержащих доказательную экспериментальную и клиническую базы по вопросам, касающимся исследования уровня половых гормонов у пациентов при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи, в том числе при фурункулах челюстнолицевой области.

Результаты. Влияние уровня половых гормонов на возникновение и развитие дерматозов описано в специальной литературе. Анализ уровня половых стероидных гормонов у пациентов с одиночным фурункулом и хроническим фурункулезом челюстно-лицевой области показал, что у лиц пубертатного и раннего репродуктивного периодов отмечается повышение содержания свободного тестостерона в сыворотке крови на фоне снижения уровня содержания эстрадиола и белка, связывающего половые стероиды. Повышение содержания свободного тестостерона в сыворотке крови лиц с фурункулом челюстно-лицевой области способствует усилению процесса образования кожного сала, что ведет к изменению уровня pH кожи и ее микробиоценоза. При этом в части публикаций отмечено, что гормональная теория развития гнойных поражений кожных покровов до настоящего времени не подтверждена. О влиянии андрогенных гормонов на риск развития и течение фурункулов челюстно-лицевой области имеются только единичные публикации.

Заключение. Из изложенного очевидно, что до настоящего времени нет однозначного мнения врачей-специалистов о роли уровней содержания половых гормонов в возникновении, прогрессировании и развитии осложнений фурункулов челюстнолицевой области, что является основанием для проведения исследований, устраняющих указанные пробелы в знаниях по данному вопросу.

Раннее выявление заболеваний, склонных к малигнизации, является одной из важнейших проблем в медицине. Элементы поражения слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ, характеризующиеся риском перерождения, доступны визуальному осмотру и могут быть обнаружены при общем осмотре пациента врачом любой специальности. Квалифицированное описание клинических случаев способствует ознакомлению специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, с клиническими проявлениями патологии.

Уровень плотности нижней челюсти традиционно ассоциируется с эффективностью/ неэффективностью инфильтрационной (супра- и субпериостальной) анестезии, в том числе анальгезии пульпы временных моляров, однако количественные оценки плотности в литературе отсутствуют.

Цель. Оценить параметры плотности кортикальной пластинки нижней челюсти в области верхушек дистальных корней и бифуркации первого и второго временных моляров у детей в возрасте от 5 до 10 лет.

Материалы и методы. Исследование проведено с использованием 70 архивных томограмм челюстно-лицевой области детей в возрасте от 5 до 10 лет в технике компьютерной конусно-лучевой томографии; измерения выполняли в аксиальной проекции изображений зубов 75, 84 (n=96) и 75, 85 (n=118) в единицах шкалы оттенков серого цвета. Статистический анализ выполнен методами непараметрической статистики.

Результаты. Не обнаружено статистических доказательств увеличения плотности кортикальной пластинки кости по мере взросления детей; плотность кости в области вторых временных моляров во всех возрастных группах статистически не превышала таковую в области первых временных моляров.

Введение. Современная стоматология активно поднимает проблему влияния третьих моляров на развитие зубочелюстных аномалий. Однако разноречивость научных данных в стоматологии по этому вопросу указывает на целесообразность проведения аргументированных исследований по изучению зубочелюстной системы у пациентов с различными видами зубочелюстных аномалий и анализа влияния третьих моляров на процесс ее формирования.

Цель. Изучение по данным ортопантомограмм челюстей положения третьих моляров у пациентов с различными видами зубочелюстных аномалий и его анализ.

Материалы и методы. Изучены более 3000 ортопантомограмм челюстей пациентов 7–25 лет со следующими видами аномалий зубочелюстной системы: скученное положение резцов, сужение зубных рядов, мезиальная и дистальная окклюзии, перекрестная окклюзия. Углы наклона третьих моляров изучены по методу Вебера.

Результаты. Сравнительный анализ полученных показателей показал, что с возрастом наибольшие изменения положения верхних третьих моляров определены у пациентов с сужением зубных рядов и дистальной окклюзией, а углы наклона нижних третьих моляров увеличиваются интенсивнее с возрастом у пациентов с мезиальной окклюзией, скученным положением резцов и сужением зубных рядов.

Этиологическим фактором развития болезней периодонта являются периодонтопатогены. Микроорганизмы в биопленке изменяют свою чувствительность к антибиотикам, при этом сохраняя чувствительность к антисептикам. Публикация посвящена изучению эффективности применения зубной пасты с содержанием хлоргексидина 0,2% в составе комплексной терапии хронического периодонтита.

Цель. Провести сравнение эффективности применения разных видов ортопедических конструкций при протезировании послеоперационных дефектов верхней челюсти в динамике.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 пациентов. В зависимости от применяемого метода протезирования пациенты были разделены на четыре группы: в группе 1 (23 пациента) непосредственное протезирование проводилось традиционной конструкцией протеза, которая была использована пациентами в отдаленном периоде; в группе 2 (18 пациентов) применялось непосредственное послеоперационное протезирование протезом с прозрачным базисом и отдаленное протезирование при помощи полого обтурирующего протеза; в группе 3 (15 пациентов) использовался двухэтапный метод отдаленного протезирования с изготовлением временной разобщающей каппы и полого обтурирующего протеза; в группе 4 (24 пациента) раннее и отдаленное протезирование не проводилось. При оценке эффективности непосредственного и отдаленного протезирования были использованы следующие критерии: оценка эстетического оптимума лица, оценка степени открывания рта, оценка герметичности прилегания ортопедической конструкции, оценка жевательной способности, оценка функции глотания, оценка нутритивной недостаточности, оценка качества звукопроизношения и разборчивости речи, оценка адаптации к съемной ортопедической конструкции, оценка психоэмоционального состояния, оценка качества жизни.

Результаты. В результате исследования разработаны критерии утраты функций и проведена сравнительная оценка эффективности использованных методов протезирования приобретенных дефектов верхней челюсти.

Заключение. Сравнительная оценка эффективности применения разных видов ортопедических конструкций при протезировании послеоперационных дефектов верхней челюсти в динамике демонстрирует статистическую достоверность эффективности разработанных методов протезирования в течение всего периода наблюдения по сравнению с традиционным методом.

Введение. В практической эндодонтии по-прежнему крайне высока актуальность поиска новых эффективных методов купирования воспаления в периапикальных тканях, что объясняется высокой резистентностью организма к антибиотикам, сниженной иммунологической реакцией, труднодоступностью периапикального очага деструкции и необходимостью использования в этой зоне неагрессивных средств местной терапии.

Цель. Сравнительный анализ эффективности применения паст для временного пломбирования корневых каналов с антибактериальным действием при лечении хронического апикального периодонтита.

Материалы и методы. В исследование включено 48 пациентов с хроническим апикальным периодонтитом в возрасте от 26 до 45 лет без сопутствующей общесоматической патологии, которые распределены на 3 группы в зависимости от использованного способа лечения; всего пролечено 96 корневых каналов (по 32 канала в каждой группе), из них 40 корневых каналов в однокорневых зубах фронтальной группы, 56 – в многокорневых зубах жевательной группы; эффективность проводимой терапии оценивали по данным клинических, микробиологических и рентгенологических методов.

Результаты. Наибольшую антибактериальную активность показала паста на основе гидроокиси кальция с йодоформом во 2-й группе (в отношении Staphylococcus haemolyticus), паста на основе метабиотического продукта «ЭМ-Курунга» и полоксамера 407 (3-я группа) оказалась более эффективна в отношении Candida albicans, ее использование ускоряет репаративную регенерацию в области очага деструкции периапикальных тканей и восстановление периодонтальной связки.

Заключение. Преимущество разработанного метода пасты заключается в пролонгированном высвобождении в периапикальных тканях метабиотических продуктов, способствующих оттоку экссудата из очага воспаления даже после постоянной обтурации корневого канала, что позволяет отказаться от системной антибактериальной терапии и вдвое сократить сроки временного пломбирования корневых каналов при хроническом апикальном периодонтите.

Цель. Оценить микроциркуляцию периимплантных тканей в области несъемных металлокерамических протезов с опорой на дентальные имплантаты, зафиксированных с использованием цементной, винтовой и цементно-винтовой фиксации.

Материалы и методы. Для изучения интенсивности микроциркуляции в периимплантных тканях были обследованы 103 пациента с дефектами зубных рядов, замещенными несъемными протезами с опорой на дентальные имплантаты, в возрасте 35–44 лет. Из них первую группу составили 35 пациентов, для которых были изготовлены протезы с опорой на дентальные имплантаты, зафиксированные с использованием цементной фиксации. Вторую группу составили 33 пациента, которым были изготовлены протезы с опорой на дентальные имплантаты, зафиксированные с использованием винтовой фиксации. У пациентов третьей группы (n=35) применяли гибридный цементно-винтовой метод фиксации зубных протезов с опорой на дентальные импланты. Контролем служили 30 добровольцев со здоровым периодонтом и интактными зубными рядами. Микроциркуляторное состояние определяли с помощью лазерно-оптической диагностики на основе цифровой спекл-фотографии.

Результаты и обсуждение. При сопоставлении результатов лечения пациентов 3 групп отмечалось изменение состояния микроциркуляции в процессе клинического наблюдения до, после протезирования и через 1 сутки, а также на 3, 5, 10, 14, 25-е сутки и через 1–6–12 месяцев. Тенденция нормализации показателей микроциркуляции в первой группе была менее стойкая, так как отдаленные результаты через 12 месяцев свидетельствуют о вновь возникающих микроциркуляторных расстройствах на фоне воспаления легкой степени тяжести. Показатели интенсивности микроциркуляции у пациентов второй группы указывали на восстановление микроциркуляции периодонта до начального уровня, установленного до лечения. На 30-е сутки наблюдения в третьей группе состояние микроциркуляции нормализовалось.

Заключение. Протезирование пациентов с дефектами зубных рядов несъемными металлокерамическими протезами с опорой на дентальные имплантаты, по данным лазерно-оптической диагностики на основе цифровой спекл-фотографии, ведет к ухудшению микроциркуляции периимплантных тканей в 3 раза по сравнению со здоровым периодонтом. Применение протезов с опорой на дентальные имплантаты, зафиксированных с помощью цементно-винтового метода, продемонстрировало позитивные результаты на 10-е сутки, когда состояние микроциркуляции уже не отличалось от такового до лечения, на 30-е сутки уровень микроциркуляции нормализовался. Новый гибридный метод дентальной имплантации обладает самой высокой клинической эффективностью: у 97,1% пациентов продемонстрированы хорошие терапевтические результаты, что позволило снизить количество осложнений с 63,6% в первой группе и с 24,2% во второй группе до 2,9% в третьей группе исследования.

Введение. Особенности развития патологического процесса в области корня зуба под действием одонтокластов являются предметом активного исследования в последние годы. Существует ряд клинических классификаций патологической резорбции корня зуба, при использовании которых возникают сложности у клинициста в диагностике и лечении, что определяет необходимость анализа и обобщения материала по вопросам особенностей проявления и систематизации патологической резорбции корня зуба.

Цель. Разработать новую клиническую классификацию патологической резорбции зуба на основании анализа собственных клинических исследований в области диагностики и методов лечения патологической резорбции постоянных зубов.

Материалы и методы. Разработана клиническая классификация патологической резорбции зуба на основании анализа собственных клинических наблюдений пациентов и данных зарубежной и отечественной литературы.

Результаты. Предложена новая клиническая классификация патологической резорбции зуба, которая характеризует ее по течению, форме, глубине поражения, локализации на поверхности корня и распространенности.

Заключение. Собственные клинические наблюдения, обобщение результатов диагностики и лечения патологической резорбции корня зуба установили ряд важных механизмов ее проявления и определили целесообразность включения разработанной классификации в клинический протокол патологической резорбции зуба.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ВИЛИН - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

- Регион

- Россия, Смоленск

- Почтовый адрес

- 214522, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М. О. СМОЛЕНСКИЙ, П АВТОРЕМЗАВОД, Д. 1А, ПОМЕЩ. 413

- Юр. адрес

- 214522, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СМОЛЕНСКИЙ, П АВТОРЕМЗАВОД, Д. 1А, ПОМЕЩ. 413

- ФИО

- Сакмаров Александр Викторович (ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______