Настоящая статья посвящена исследованию английского языка как международного в эпоху глобализации, в частности, подлежит исследованию вопрос основных преимуществ и недостатков использования английского языка в качестве lingua franca в международном общении. В статье рассматриваются концепции начала и исхода глобализационных процессов в мире, концепции глобализации английского языка, основные характеристики английского языка как лингва франка.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.17021/2712-9519-2024-4-58-68

Остановимся подробнее на областях, в которых английский язык незаменим как lingua franca. Так называемый airspeak используется представителями 180 стран по рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО), seaspeak широко распространен в странах с выходом к морю и курируется Международной морской организацией (ИМО). На международных соревнованиях, в международных новостных агентствах (Reuters, the Associated Press и др.), в издательской среде (в том числе в процессе научного обмена произошел количественный рост от 36% публикаций на английском языке в 1880 году до 91% в 1996 году), в качестве языка сайтов в сети Интернет английский язык выступает в роли lingua franca [13, с. 3-4, 8-9; 14, с. 438].

Список литературы

1. Официальный сайт Организации Объединённых Наций URL: https://www.un.org/ru (дата обращения: 05.06.2024).

2. Одегова О.В. Глобализация языка и культуры: специфика и место в системе глобальных процессов современности / О.В. Одегова. - Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2017. - 168 с.

3. Чумаков А.Н. Метафизика глобализации: культурно-цивилизационный контекст / А. Н. Чумаков; Российская акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Изд-во “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2006 (Минск: Белорусский Дом печати). - 514 с.

4. Журавлев В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции / В. К. Журавлев. - Изд. 2-е, доп. - Москва: УРСС, 2004. - 332 с.

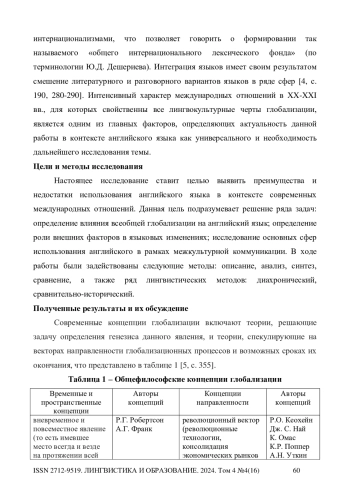

5. Халанская Л.Г. Cовременные концепции глобализации: принципы типологизирования / Л.Г. Халанская // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. - 2019. - 46 (2) - С. 355-362.

6. Раренко М.Б. Английский язык в эпоху глобализации / М.Б. Раренко // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. - 2019. - №. 3 - С. 104-110.

7. Прошина З. Г. Концепции глобализации английского языка /З.Г. Прошина. - Текст: непосредственный // Человек: образ и сущность. - 2018. - № 1-2 (32-33). - С. 12-30.

8. Оксфордский словарь английского языка. URL: https://www.oed.com/dictionary/lingua-franca_n?tab=factsheet&tl=true (дата обращения: 07.06.2024).

9. Seidlhofer B., Jenkins J., Mauranen A. Editorial / B. Seidlhofer, J. Jenkins, A. Mauranen // J. of English as a lingua franca. - 2012. - Vol. 1. - N 1. - Pp. 1-3.

10. Crystal D. English as a global language / D. Crystal. - 2nd ed. - 1997. - Cambridge: Cambridge University Press. - 212 p.

11. Слесарева А.А. Глобализация английского языка / А.А. Слесарева // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. - 2017. - №. 15 - С. 78-81.

12. Проценко Е.А. Английский язык в условиях глобализации: социолингвистический и лингводидактический аспекты/ Е.А. Проценко, И.А. Терентьева // Вестник Воронежского института МВД России. - 2015. - С. 219-222.

13. Melitz J. English as a Lingua Franca: Facts, Benefits and Costs / J. Melitz // Econometric Modeling: International Economics eJournal, 2018: n. pag. - URL: https://www.academia.edu/36505692/English_as_a_lingua_franca_Facts_benefits_and_costs (дата обращения: 08.06.2024 ).

14. Никулина Е.А. Научные традиции и актуальные направления лингвистических исследований на кафедре фонетики и лексики английского языка им. В.Д. Аракина (к 75-летию Института иностранных языков МПГУ) / Е. А. Никулина Е.Л. Фрейдина // Преподаватель XXI век. - 2023. - № 3-2. - С. 433-442.

15. Резолюция 1 сессии Генеральной Ассамблеи ООН// Официальный сайт Организации Объединённых Наций - URL: https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/034/58/pdf/nr003458.pdf?token=3efLE51Pr1rhlJgibK&fe=true (дата обращения: 07.06.2024).

16. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945) // Официальный сайт ООН. - URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата обращения: 11.06.2024).

17. Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) // Официальный сайт ООН. - URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 08.06.2024 ).

18. Рамочная стратегия ООН по обеспечению многоязычия // Официальный сайт ООН. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.un.org/dgacm/sites/www.un.org.dgacm/files/russian_un_strategic_framework_on_multilingualism_web.pdf (дата обращения: 08.06.2024).

19. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // Официальный сайт ВТО. - URL: https://wto.ru/aboutWTO/WTO-agreements (дата обращения: 12.06.2024).

20. Мирзоян И.Г., Магарина Т.В. Проблемы глобализации в системе межкультурной коммуникации: английский язык в системе международных коммуникаций / И.Г. Мирзоян, Т.В.Магарина // Мир науки, культуры, образования, 2018. - №. 4 - С. 493-495.

21. Шеповский О.Е. Интернационализация текстов международных компаний / О.Е. Шеповский // Artium Magister, 2022 - Т. 2 - №. 22 - С. 60-64.

22. Гришаева Е.Б. Доминирование английского языка в период глобализации / Е.Б. Гришаева // Евразийский форум - 2014. - С. 52-56.

23. Маджаева С. И. Экологичность/неэкологичность медицинского текста в СМИ / С.И. Маджаева // Лингвистика и образование. - 2021. - Т. 1. - № 4. - С. 93-102.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Практико-ориентированная модель образования рассматривается в статье как один из вариантов гибких образовательных систем эффективных в условиях быстро растущих темпов модернизации большинства отраслей экономики. Авторы обобщают и критически анализируют опыт реализации обозначенной модели образования в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, последовательно рассматривая все структурные элементы ее составляющие. В работе исследуется и обосновывается результативность пересмотра в практико-ориентированном ключе традиционного подхода к обучению. Затрагиваются вопросы тех изменений, которые претерпевает образовательная среда университета в новой модели образования, и перспективы развития данной модели.

Данная статья посвящена рассмотрению существующих уровневых классификаций эквивалентности, в частности, классификации Г. Егера в качестве метода оценки переводных текстов в языковой паре английский – русский. В работе с текстами были применены методы контекстного и корпусного анализа, а также метод синтеза при выявлении сходств между переводами. Тексты оценивались путём присвоения каждому соответствующего уровня классификации. По результатам оценки с его помощью три текста оказались высшего уровня соответствия оригиналу. Помимо осуществленного отбора текстов, сделаны выводы о составе и иерархии уровней и об успешных перспективах использования классификаций в мероприятиях по письменному переводу.

В статье рассматриваются паремии, относящиеся к периферии концепта «праздник/ид». В интерпретационное поле концепта включаются компоненты, которые отражают представления таджиков о празднике, разнообразные суждения и оценки, характеризующие признаки концепта в полном объеме.

Проведённый анализ позволяет выделить признаки концепта, отраженные в исследованных паремиях: гостеприимство, включающее отношение к гостю, его положение, характеристику, а также связанные с ним обычаи и традиции, играет ключевую роль в понимании праздника. Гостю оказывают больший почёт, чем отцу и домочадцам. Однако его пребывание в доме хозяина ограничено по времени. Угощения и накрытый стол несут характер гостеприимства в паремиях таджикского языка. Праздники и время также оказывают значительное влияние, привнося аспекты своевременных и несвоевременных действий, а также предвестия будущих событий. Компонент «праздники» чаще всего включал саму лексему «ид», а также названия праздников: «навруз», «туй» и приметы, связанные с ними.

Таким образом, анализ паремий обогащает понимание таджикской культуры и ее взаимосвязи с праздником, показывая, что праздник является неотъемлемой частью жизни и культурного наследия таджикского народа.

В лингвистике прецедентный феномен определяется как способ отражения в текстах национальных культурных традиций. Это проявляется в оценке и восприятии исторических событий, личностей, мифов, художественных памятников и литературных произведений, в том числе устного народного творчества. Это явление включает в себя как коллективные, так и индивидуальные культурные коды, которые воспринимаются и интерпретируются носителями языка, формируя основу для межкультурной коммуникации. В контексте изучения русского языка иностранцами прецедентные феномены играют ключевую роль в овладении не только языковыми, но и культурными аспектами, что позволяет глубже проникнуть в менталитет носителей русского языка. При изучении русского языка иностранцами это важнейшая часть освоения лингвокультуры. Однако активный фонд и качество прецедентных высказываний в речи иностранцев имеет свою специфику. Данное исследование фокусируется на изучении предпочтений китайских студентов в использовании прецедентных высказываний русского языка.

В статье описан процесс составления психолингвистического портрета «трудного» пациента. Проведен анализ реакций на стимул «Трудный пациент», полученных в направленном психолингвистическом эксперименте с участием врачей разных специальностей. Применен компонентный анализ толкований для выявления семантических признаков, актуализирующих данных стимул. Построено ассоциативное поле, ядерную зону которого образуют семантические признаки «Психология», околоядерную – «Медицина», периферийную – «Отношение врача». На основании полученных данных в ходе психолингвистического эксперимента «трудный» пациент предстает как имеющий личностные особенности, характеризующийся конфликтным поведением, в том числе противодействием лечению, отличающийся тяжестью заболевания, трудностями диагностики и лечения, с одной стороны, требующий дополнительных усилий от врача, а с другой – стимулирующий его профессиональный рост.

Специальное знание, закодированное при помощи языка науки, сложно для понимания неспециалисту, смысл идеи достигается путём её объяснения посредством форм репрезентации научного знания в тексте. В статье проводится сопоставление таких форм репрезентации научного знания, как экспликатив, дефиниция и толкование, поскольку они связаны с раскрытием значений новых понятий. В работе описываются результаты исследования роли, которую экспликатив как форма репрезентации научного знания выполняет в тексте, характеризуется методика исследования данной единицы в научном тексте. Выявление, сопоставление и обоснование различий между функционированием экспликативов, дефиниций и толкований в тексте целесообразно в связи с учётом развития научного знания посредством роста научно-технических изобретений, которые требуют описания.

В статье определяется сущность экстремистского дискурса как разновидности деструктивной коммуникации. Указывается, что в рамках юрислингвистической парадигмы исследование жанрового репертуара экстремистского дискурса осуществляется с учётом тематики речевого произведения, референтной ситуации, прагмалингвистического и номинативного аспектов, специфических языковых средств и экспрессивности. На материале экспертной практики дана характеристика таким жанрам, как интервью, фельетон и демотиватор.

Изучены семантические особенности специальной медицинской лексики в лексикографическом аспекте. Описаны этапы проектирования глоссария специальной лексики, в котором отражены ее семантические отношения. На первом этапе обоснован выбор медицинской предметной сферы и целевой аудитории. На втором этапе определены типологические параметры глоссария, в соответствии с которыми он является терминологическим, двуязычным, толковым, тезаурусно-энциклопедическим, электронным. На третьем этапе сформирован корпус терминов, а также их словарных и контекстуальных дефиниций, отобранных из словарей медицинских терминов и научнопопулярного медицинского текста. На четвертом этапе проанализированы словарные и контекстуальные дефиниции терминов методом компонентного анализа, описаны семантические отношения специальной лексики. На пятом этапе проектирования глоссарий оформлен в электронном документе с гиперссылками. Проектируемый глоссарий имеет следующую структуру: термин, словарная дефиниция, контекст, перевод контекста, контекстуальная дефиниция, перевод термина.

В данной статье предпринята попытка дать полное представление о сущности причинно-следственного взаимодействия и доказать, что оно является основой научного знания. Всё в мире имеет свою причину и свои последствия. Причина и следствие являются важными компонентами медицинского знания, которые находят своё выражение в специальных терминах. Целью настоящей работы является исследование способов репрезентации гносеологической категории причины и следствия и выявление её эксплицитных и имплицитных характеристик. Термины, репрезентирующие категорию причины и следствия, широко представлены в медицинской терминологии. Этот факт объясняется экстралингвистическими факторами, которые включают как этиологию, так и последствия заболевания. Изучение экстралингвистических факторов и имплицитных логических взаимосвязей между словообразовательными и, собственно, терминообразовательными элементами позволило выявить 11 групп прототипических причинно-следственных признаков. Каждая из групп представляет один вид причинноследственных связей. Термины каждой группы объединяются определёнными категориальными признаками, представляющими исследуемую категорию причины и следствия.

Гринев-Гриневич С. В., Сорокина Э. А., Маджаева С. И. Памяти Виктора Андреевича Татаринова (7 июня 1952 – 9 ноября 2024). Лингвистика и образование.

В статье рассматриваются фонетические особенности французского языка на территории Сенегала. В акролектном, базилектном и мезолектном варианте языка рассмотрены фонетические преобразования, которые происходят под влиянием автохтонных языков. Приводятся примеры и анализ фонетических замен и оппозиций как гласных, так и согласных звуков. Интерференция зависит также от социолингвистических факторов, таких как уровень образования и достаток семьи, место проживания.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Астраханский ГМУ

- Регион

- Россия, Астрахань

- Почтовый адрес

- Бакинская ул., 121

- Юр. адрес

- Бакинская ул., 121

- ФИО

- Башкина Ольга Александровна (Ректор)

- E-mail адрес

- post@astgmu.ru

- Контактный телефон

- +7 (851) 2669480

- Сайт

- https://astgmu.ru