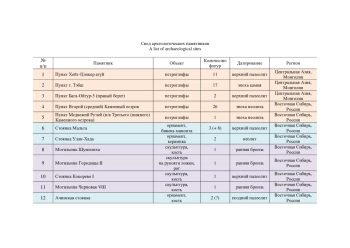

В работе представлен обзорный анализ материала в рамках единого свода археологических памятников эпохи камня – раннего металла лесостепной полосы Северной Евразии, на которых отмечено наличие фигуры змеи – скульптура, орнамент, петроглифы. Включены были и единичные объекты с сопредельных территорий Центральной Азии и Западной Европы. По результатам составлен свод из 66 археологических объектов и приведена карта распределения различных типов искусства, позволяющая выделить пять основных районов их локализации. Группы эти соотносятся с выделяемыми районами развития изобразительного искусства древних общественных образований – Прибайкалья, Западной Сибири, Урала, севера Восточной Европы, центра Русской равнины.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- История

- Префикс DOI

- 10.25205/1818-7919-2025-24-7-82-96

На территории Западной Сибири (Барабинская лесостепь) на поздненеолитическом могильнике Венгерово-2А найдена костяная пластинка с волнообразным орнаментом, напоминающим змею [Молодин и др., 2013]. Интересен костяной наконечник стрелы неолитического облика с многослойного памятника Старый Тартас-1, на котором волнообразными желобками передано 6 змеиных фигур.

Список литературы

1. Бобров В. В. Мобильное искусство Сибири в переходное время от эпохи камня к палеометаллу // Искусство бронзового века: Материалы Междунар. симп. Новосибирск, 2015. С. 8-18.

2. Верхний палеолит: образы, символы, знаки. Каталог предметов искусства малых форм и уникальных находок верхнего палеолита из археологического собрания МАЭ РАН. СПб.: Экстрапринт, 2016. 384 с.

3. Еньшин Д. Н., Скочина С. Н. Орнамент на изделиях из кости и рога неолитического комплекса поселения Мергень 6 // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. № 2 (37). С. 15‒29.

4. Жульников А. М. Петроглифы Карелии: образ мира и миры образов. Петрозаводск: Скандинавия, 2006. 224 с.

5. Ковтун И. В. Змея в змее // Религия в истории народов России и Центральной Азии: Материалы Всерос. с междунар. участием конф., посвящ. 10-летию кафедры религиоведения и теологии АлтГУ. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. С. 109-111.

6. Мерц В. К. К вопросу о культурно-исторических процессах в неолите северо-восточного Казахстана и сопредельных регионов // Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия и результаты междисциплинарных исследований: Сб. ст., посвящ. 75-летию проф. Ю. Ф. Кирюшина. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2021. С. 62-66.

7. Михайлов Ю. И. Особенности семантики образа змеи в культурных традициях древнего на селения Западной Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы V Годовой итоговой сессии ИАЭТ СО РАН, посвящ. 40-летию СО РАН и 30-летию ИИФиФ СО РАН. Декабрь 1997 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. Т. 3. С. 226-229.

8. Молодин В. И. Древнее искусство Западной Сибири (Обь-Иртышская лесостепь). Новосибирск, 1992. 192 с.

9. Молодин В. И. Пластическое искусство одиновской культуры // Археологические памятники Южной Сибири и Центральной Азии: от появления первых скотоводов до эпохи сложения государственных образований: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию д-ра ист. наук Э. Б. Вадецкой (1936-2018) и 90-летию д-ра ист. наук Г. А. Максименкова (1930-1986). СПб., 2021. С. 62-66.

10. Молодин В. И., Батболд Н., Зоткина Л. В., Черемисин Д. В., Ненахова Ю. Н. Святилище с «калгутинскими» изображениями на северо-западе Монголии (предварительные данные) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2024. № 1 (52). С. 58-69.

11. Молодин В. И., Гришин А. Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. Т. 4: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. 451 c.

12. Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Нестерова М. С., Ефремова Н. С., Ковырши на Ю. Н., Борзых К. А. Особенности погребально-ритуальных комплексов неолитического могильника Венгерово-2а // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Си бири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. Т. 19. С. 124-129.

13. Мошинская В. И. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. М.: Наука, 1976. 132 с.

14. Ненахова Ю. Н. Образ змеи в ранних комплексах наскальных изображений Северной и Центральной Азии в трудах академика А. П. Окладникова // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2023. Т. 29. C. 751-757.

15. Окладников А. П. Петроглифы Ангары. М.; Л.: Наука, 1966. 322 с.

16. Окладников А. П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства (Пещерные росписи Хойт-Цэнкер Агуй. Сэнгри-агуй, Западная Монголия). Новосибирск: Наука, 1972. 76 с.

17. Окладников А. П. Петроглифы Центральной Азии. Хобд-сомон (гора Тэбш). Л.: Наука, 1980. 271 с.

18. Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища Томских писаниц (наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы). М.: Искусство, 1972. 255 с.

19. Первобытное искусство Прибайкалья. Иркутск: Артиздат, 2055. 20 с.

20. Погорелов С. Н. Орнаментация деревянных изделий из торфяниковых памятников Среднего Урала // Археологическое наследие Урала: от первых открытий к фундаментальному научному знанию (XX Уральское археологическое совещание): Материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. Ижевск, 2016. С. 79-82.

21. Погорелов С. Н. Культовая деревянная посуда из торфяниковых памятников Среднего Зауралья // Вопросы археологии Урала: [Сб. науч. тр.]. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. Вып. 24. С. 151-164.

22. Усачева И. В. К истокам мировоззрения древних уральцев (по материалам мелкой глиняной и кремневой пластики эпохи неолита - бронзы озера Андреевского Тюменской обл.) // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург, 1998. Вып. 23. С. 105-134.

23. Чаиркина Н. М. Торфяниковые памятники Зауралья: анализ и интерпретация: Дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2015. Т. 1. 338 с.; Т. 2. 334 с.

24. Широков В. Н. Композиции с рисунками птиц, копытных и змей в наскальных изображениях Урала // Уральский исторический вестник. 2010. № 1 (26). С. 92-99.

25. Шмидт И. В. Орнаменты палеолита Северной Азии: исследование иконографии // Universum Humanitarium. 2017. № 2. С. 48-65.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Рассмотрен сложный лук из фондов Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ. По совокупности конструктивных особенностей предмет не находит аналогов среди опубликованного ранее материала. Информация о месте, времени изготовления и происхождении предмета в настоящий момент утрачена. Предварительно лук может быть датирован XVIII – началом XIX в. На основе преобладания формообразующих и конструктивных элементов, отмеченных в ходе изучения цинских луков, предмет интерпретируется как локальный вариант «маньчжурской» традиции, изготовленный под влиянием кочевнических южносибирских и центральноазиатских культур. Это влияние отражено в декоративных особенностях, сравнительно небольшой максимальной ширине плеч, а также в использовании серии накладок, в частности длинных плечевых боковых и концевых фронтальных крюков. Уникальной особенностью изделия является продольный паз для расположения длинных плечевых накладок, не находящий аналогов среди известного авторам материала.

Представлены первые результаты палеогенетического исследования позднесредневекового населения западносибирской лесостепной зоны. Получены данные о структуре 72 образцов митохондриальной ДНК из могильника сибирских татар Абрамово-10 (XVI–XVIII вв. н. э.), расположенного в Центральной Барабе. Проведен филогенетический и филогеографический анализ исследованной серии. Полученные результаты подтверждают участие компонентов тюркского, угорского и самодийского происхождения в формировании генофонда исследуемой популяции. Выявлено сходство серии из Абрамово-10 с современными группами сибирских татар, особенно тоболо-иртышскими татарами. Высказано предположение о возможности изменения ареалов отдельных групп сибирских татар в позднем Средневековье и Новом времени. Как минимум часть тюркоязычного коренного населения сохранила структуру генофонда митохондриальной ДНК, несмотря на влияние пришлого европеоидного населения.

Статья посвящена характеристике следов использования огня в погребальной практике населения одиновской культуры, их классификации и интерпретации в свете аналогий синхронных погребальных традиций и этнографических параллелей. Выделено три группы захоронений: со следами использования огня в могильной яме без воздействия на скелет, частичное обожжение скелета в могиле или на стороне, полное сожжение (кремация) в могиле или на стороне. Предложены варианты реконструкций различных манипуляций с использованием огня. Отмечена устойчивая традиция частичного обожжения умершего в могиле с использованием бересты, которая сохранилась до этнографической современности. Сделан вывод о жесткой регламентации действий, связанных с использованием огня в погребальном обряде одиновского населения.

Выполнен анализ морфологических особенностей образцов зооморфной глиняной пластики с территории Нижнего Прииртышья, с поселений Чилимского микрорайона и Лучкино I, с применением 3D-моделирования. Всего было изучено десять целых и девять фрагментированных скульптур, обнаруженных в комплексах с гребенчато-ямочной керамикой. Выделено три типа: изображения медведей, лисицы и птиц. Типы разделяются на подтипы и варианты, для каждого из которых характерны свои особенности морфологии и орнаментации. Все фигурки медведей объединяет детализация морды, акцент на нос и глаза, приемы нанесения узоров. Уникально стилизованное изображение лисицы, на нем обозначены характерные черты этого хищника: узкая вытянутая морда, заостренные уши, длинный объемный хвост. Фигурки птиц также стилизованы, их объединяет наличие анатомических деталей. Скульптуры подтипа 2 отражают попытки передачи динамики движения. Проанализированная коллекция находит аналогии в материалах эпохи поздней бронзы Западной Сибири в лозьвинской, атлымской, барсовской культурах.

Представлены результаты трасологического исследования предметов мелкой пластики из кости с неолитических могильников Корчуган и Венгерово-2А в Барабинской лесостепи. Было изучено 11 скульптурных изображений птиц с целью выявления основных приемов обработки кости у неолитического населения региона при создании мелкой пластики. В ходе работы с артефактами определялось состояние сохранности как предметов, так и следов изготовления на них. Установлено, что основными приемами обработки кости при создании мелкой пластики в неолитический период Барабинской лесостепи были вырезание, сверление и полировка / шлифовка. В процессе исследования был выявлен ряд ограничений применения метода к рассматриваемым предметам.

Представлены описания и реконструкции каменной булавы с каннелюрами и пуговицы с отверстиями с поселения Новопетровка III (9,5–9,0 тыс. л. н.) новопетровской культуры Западного Приамурья. Эти предметы являются оригинальными изделиями для ранненеолитических культур дальневосточного региона. Наличие в коллекции бракованной плитки с отверстием свидетельствует о местном изготовлении сверленых предметов. Она позволила реконструировать процесс изготовления округлых грузил. Большинство новопетровских пуговиц могли изготавливаться из дерева, кости и рога. Сверла для получения отверстий в этих материалах присутствуют в орудийном наборе памятника Новопетровка III.

Представлены результаты исследования пространственных аспектов человеческой деятельности, связанной с изготовлением и использованием каменных украшений в культурном слое VII поселения Ушки I (Камчатка). Установлено, что полный производственный цикл изготовления отдельных категорий предметов личного декора: бусин и подвесок из хлоритовых пород – осуществлялся непосредственно на стоянке. Сочетание отдельностей сырья и продуктов расщепления, заготовок, преформ, неоконченных и готовых изделий свидетельствует о локализации производства в жилищных конструкциях, расположенных в северо-восточной и юго-западной частях поселения. Наиболее детально процесс изготовления бусин и подвесок реконструирован для жилища № 2, где у очага выявлена специализированная рабочая площадка. Обнаружение целых или фрагментированных бусин и подвесок на уровне пола или внутри кострищ отдельных построек, вероятно, указывает на их утрату при повседневном ношении. Выявленные особенности пространственного распределения украшений ранней ушковской культуры демонстрируют соответствие материалам с других ключевых памятников верхнего палеолита крайнего северо-востока Азии.

Исследование посвящено древнейшим формам пластинчатого производства в начальном верхнем палеолите Алтая. В период ок. 47–40 тыс. л. н. (некал.) на фоне широкой доступности высококачественного каменного сырья традиции производства и использования крупных пластинчатых заготовок здесь достигли пика развития, сохранив характерные приметы эпохи. Предметом изучения выступил метод расщепления. Цель работы – экспериментальная апробация на алтайском сырье методов расщепления, теоретически реконструированных для пластинчатых индустрий начального верхнего палеолита региона. Для этого на основе обобщения опубликованных данных была сформулирована теоретическая база эксперимента и проведено экспериментальное моделирование одной из ключевых производственных стратегий с использованием минеральных и органических отбойников. Результаты работы впервые подтвердили ключевые положения теоретической модели производства пластин в начальном верхнем палеолите Алтая, доказав ее техническую осуществимость и эффективность. Были уточнены отдельные аспекты практической реализации реконструированной технологии и сформулированы новые подходы к интерпретации следов моделируемых приемов в археологическом материале.

Представлены результаты исследования стоянки Куксарай-2 по данным раскопов 5–8 за 2024 г. Локальные особенности рельефа скального основания создавали зоны понижений, где стратиграфическая ситуация представлена наиболее полно – участки раскопов 3/2024, 5/2024, 8/2024. В этих раскопах нижняя пачка отложений стратиграфически раскладывается на три слоя (2–4), нижние из которых надежно соотносятся с эпохой МИС 5. В раскопах 6/2024 и 7/2024 стратиграфическая колонка имеет меньшую мощность: отложения слоев 2–4, зафиксированных в раскопе 3/2024, сохранились здесь лишь фрагментарно и включены в компрессионную пачку слоя 2, которая демонстрирует все признаки нарушения естественной стратификации. Культурно-стратиграфическая последовательность стоянки Куксарай-2 демонстрирует, что Западный Тянь-Шань, будучи транзитной зоной миграций древних коллективов, являлся также регионом длительного проживания и культурной эволюции гомининов.

Рассмотрены проблемы сохранения культурного наследия коренных народов Республики Саха (Якутия) и Арктики в целом в контексте программ модернизации системы образования в России и ее субъектах. На примере Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ) прослежены основные тенденции в развитии этнокультурного образования в едином социокультурном пространстве России рубежа ХХ–XXI вв. Показано, как с момента образования АГИКИ прошел путь от отраслевого института культуры и искусств до ведущего в арктической зоне института культуры, искусств и креативных индустрий, отвечающего перспективам поступательного развития Республики Саха (Якутия) и России в целом.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Новосибирский Государственный Университет

- Регион

- Россия, Новосибирск

- Почтовый адрес

- 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1.

- Юр. адрес

- 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1.

- ФИО

- Федорук Михаил Петрович (Руководитель)

- E-mail адрес

- rector@nsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (383) 3634000

- Сайт

- https://www.nsu.ru/