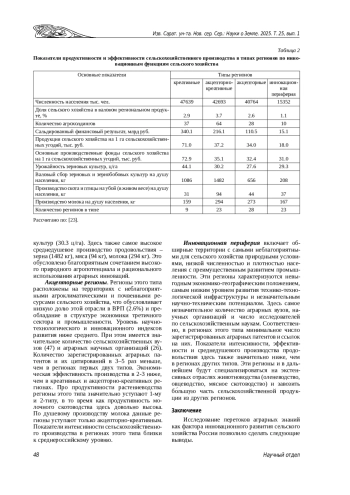

Рассматривается влияние перетоков знаний как фактора инновационного развития на эффективность и интенсивность сельскохозяйственного производства в регионах России. Проанализировано территориальное распределение аграрных патентов и ссылок на них в регионах страны, что является одним из методов выявления перетоков знаний. На этой основе была проведена типология регионов России по инновационным функциям сельского хозяйства и уровню креативности. Было выделено четыре типа регионов: креативные, акцепторно-креативные, акцепторные и инновационная периферия. Для каждого типа проанализированы показатели патентной активности, уровня инновационного развития, среднедушевого производства, эффективности и интенсивности сельскохозяйственного производства. Выявлено, что самое эффективное сельское хозяйство характерно для регионов креативного типа, что свидетельствует о значительном влиянии инновационных факторов на современное развитие сельского хозяйства. Эффективность сельскохозяйственного производства закономерно понижается в акцепторных регионах и инновационной периферии. Значительное влияние на инновационное развитие сельского хозяйства регионов страны имеет наличие высших учебных заведений и научных организаций аграрного профиля. В то же время научно-технологические факторы в настоящее время не являются ведущими в развитии аграрной отрасли, что открывает большие возможности для дальнейшего повышения технологичности и эффективности сельского хозяйства.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Науки о Земле

Сельское хозяйство является важной отраслью материального производства, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. На современном этапе развития экономики обеспечить эту важную государственную функцию может только инновационное развитие АПК. Соответственно в области управления сельским хозяйством должен быть разработан междисциплинарный научный подход к исследованию инновационного развития аграрной сферы, который включает выявление и исследование пространственно-временных закономерностей инновационного развития данной отрасли.

Список литературы

1. Инновационное развитие сельского хозяйства России / А. М. Носонов, Л. И. Зинина, И. А. Иванова, С. А. Тесленок, С. Г. Бусалова, Н. Н. Семенова. Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, 2020. 160 с. EDN: YMVDEU

2. Шагайда Н. И., Никулин А. М., Узун В. Я., Троцук И. В., Шишкина Е. А. Мониторинг состояния продовольственной безопасности России в 2014- 2017 гг. / Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС. М.: Дело, 2018. 78 с. EDN: TTLTEJ

3. Алтухов А. И. Современные проблемы пространственного развития сельского хозяйства страны и возможные подходы к их решению // Экономика сельского хозяйства России. 2021. № 11. С. 2-12. ,. DOI: 10.32651/2111-2 EDN: BQVPCH

4. Nosonov A., Letkina N., Nosonova V. Geoinformation modeling of knowledge spillovers as an innovative development and agricultural efficiency factor // International Journal of Geoinformatics. 2020. Vol. 16, № 4. P. 71-80. EDN: SSTKZJ

5. Soleimani K., Modallaldoust S. Production of Optimized DEM Using IDW Interpolation Method (Case Study; Jam and Riz Basin-Assaloyeh) // Journal of Applied Sciences. 2008. Vol. 8, iss. 1. P. 104-111. DOI: 10.3923/jas.2008.104.111

6. Бабурин В. Л., Земцов С. П. Инновационный потенциал регионов России. М.: КДУ; Университетская книга, 2017. 358 с. EDN: YNNHIY

7. Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания: кол. монография / А. Пилясов, Ю. Хомич, Э. Лоренц, М. Фишер, М. Фельдман, Д. Аудретш, С. Бреши, Ф. Лиссони, Ф. Кук, М. Г. Уранга, Г. Этксебария, Д. Долорё, С. Парто, П. Ойнас, Э. Малецки, Р. Штернберг, К. Кошатцки, К. Лоусон, Р. Морено, Р. Пачи [и др.].; отв. ред. А. Н. Пилясов. Смоленск: Ойкумена, 2012. 760 с. EDN: QVHQDL

8. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вып. 8 / В. Л. Абашкин, Г. И. Абдрахманова, С. В. Бредихин, И. О. Варзановцева, М. А. Гершман, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, Е. А. Иванова, А. В. Клыпин, Г. Г. Ковалева, М. Н. Коцемир, И. А. Кузнецова, Е. С. Куценко, В. В. Лапочкина, Д. М. Мартынов, С. В. Мартынова, А. В. Нестеренко, Е. Г. Нечаева, О. К. Озерова, О. Н. Портнягина [и др.]; под ред. Л. М. Гохберга. М.: НИУ ВШЭ, 2023. 260 с.

9. Nonaka I., Takeuchi H. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York, Oxford: Oxford University Press, 1995. 284 p.

10. Breschi S., Lissoni F. Knowledge Spillovers and Local Innovation Systems: A Critical Survey // Industrial and Corporate Change. 2001. Vol. 10, № 4. P. 975-1005. EDN: IPZWAJ

11. Lundvall B., Johnson B. The Learning Economy // Journal of Industry Studies. 1994. Vol. 1, iss. 2. P. 23-42. DOI: 10.1080/13662719400000002

12. Fischer M. M. Innovation, Knowledge Creation and Systems of Innovation // The Annals of Regional Science. 2001. Vol. 35, iss. 2. P. 199-216. EDN: ASZKPL

13. Griliches Z. The Search for R&D Spillovers // Scandinavian Journal of Economics. 1992. Vol. 94. Supplement. Proceedings of a Symposium on Productivity Concepts and Measurement Problems: Welfare, Quality and Productivity in the Service Industries. P. 29-47. DOI: 10.3386/w3768

14. Jaffe A., Trajtenberg M., Henderson R. Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations // Quarterly Journal of Economics. 1993. Vol. 108, iss. 3. P. 577-598. DOI: 10.2307/2118401 EDN: BLJOZA

15. Jaffe A. B., Trajtenberg M., Fogarty M. S. Knowledge Spillovers and Patent Citations: Evidence from a Survey of Inventors // The American Economic Review. 2000. Vol. 90, № 2. P. 215-218. ,. DOI: 10.1257/aer.90.2.215 EDN: DRXAVX

16. Schumpeter Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy. Introduction by R. Sweberg (Stockholm University). London; New York: Taylor & Francis e-Library. 2003. 460 p.

17. Florida R. Cities and the Creative Class. Routledge, 2005. 198 p. DOI: 10.4324/9780203997673

18. Florida R. The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002. 464 p.

19. Пилясов А. Н., Колесникова О. В. Оценка творческого потенциала российских региональных сообществ // Вопросы экономики. 2008. № 9. С. 50-69. ,. DOI: 10.32609/0042-8736-2008-9-50-69 EDN: JTXHJH

20. Нефедова Т. Г. Поляризация социально-экономического пространства и перспективы сельской местности в староосвоенных регионах Центра России // Крестьяноведение. 2021. Т. 6, № 1. С. 126-153. ,. DOI: 10.22394/2500-1809-2021-6-1-126-153 EDN: DNGPIA

21. Иоффе Г. В., Нефедова Т. Г. Центр и периферия в сельском хозяйстве российских регионов // Проблемы прогнозирования. 2001. № 6. С. 100-110. EDN: HRTOVB

22. API РИНЦ // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 2024. URL: https://elibrary.ru/ (дата обращения: 14.12.2024).

23. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: стат. сб. М.: Росстат, 2024. 1081 с.

24. Сельское хозяйство|UniversityAgro.ru. Агрономия, земледелие, сельское хозяйство: [сайт]. URL: https://universityagro.ru/ (дата обращения: 14.12.2024).

Выпуск

Другие статьи выпуска

В верхнемеловых отложениях Поволжья впервые установлены губки Polyptycha. Скелет этих настоящих колоний характеризуется кустистым морфотипом, который осложнен анастомозом исходных модулей при их отвороте. Систематическое положение рода дискуссионно. Это обусловлено неполнотой представлений о морфологии разнообразных скелетов позднемеловых гексактинеллид и, соответственно, отсутствием кондиционных критериев таксонов уровня «семейство» и «род».

Актуальность работы определяется тем, что перед Российскими нефтегазовыми компаниями встала задача создания отечественных информационно-измерительных систем, применяемых в процессе бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин. В представленной статье рассмотрен опыт реализации высокотехнологичного комплекса приборов и устройств, позволяющий решать задачи определения расширенного состава углеводородов в промывочной жидкости, шламе и керне, обеспечивать оптимальный режим бурения и вскрытия продуктивных пластов, осуществлять контроль очистки забоя ствола скважины и выявление интервалов обвалообразования. Показана перспективность применения системы подготовки к газовому анализу (дегазатор постоянного объема) и блока газоанализаторов. Описана уникальная интеллектуальная система видеомониторинга объема выбуренной породы, позволяющая заменить дорогостоящие импортные шламовзвешивающие машины.

Введение. Под трансформацией понимается изменение свойств воздушной массы: ее температуры, влажности, устойчивости. Особенно сильны трансформационные изменения летом при смещении холодного воздуха Арктического бассейна на континентальные районы Евразии. При эмпирическом изучении процесса трансформации существуют сложности, связанные с определением ее начала и окончания. Учитывая, что трансформационные процессы сильно зависят от географических и метеорологических факторов, в настоящей статье рассмотрим особенности протекания этих процессов в Нижнем Поволжье. Теоретический анализ. Рассматриваются интенсивность и скорость трансформации. За интенсивность трансформации принята величина повышения средней суточной температуры воздуха при стационировании арктического антициклона. Скорость трансформации оценивалась по величине междусуточной изменчивости температур.

Заключение. Средняя продолжительность стационирования арктических антициклонов в Нижнем Поволжье – пять дней. За время их стационирования воздушная масса прогревается на 5–8°С, при смещении с севера на юг интенсивность трансформации уменьшается. Максимальная скорость трансформации наблюдается в Саратове и Волгограде на вторые сутки, в Самаре и Астрахани – на третьи. В июле и августе наибольшая скорость трансформации отмечается на четвертые сутки в Самаре, на третьи – в Саратове и на вторые – в Волгограде и Астрахани.

Введение. Работа посвящена исследованию территориальных барьеров в городской среде. Рассматриваются основные типы барьеров, их роль в пространственном развитии города и формировании социально-экономических взаимодействий. Данные и методы. Разработана методика расчета коэффициента проницаемости территориальных барьеров, основанная на комбинации объективных критериев (доступность, преодолимость) и субъективных оценок (тип перехода, доступность, обособленность, тип покрытия, качество покрытия). Результаты и их обсуждение. Методика была апробирована на примере сегментов границы большого центра г. Перми. Расчетным путем подтверждена наибольшая проницаемость контактных границ, преимущественно выполняющих функцию номинального разграничения. Ограничительные и разделительные сегменты границы демонстрируют разную степень барьерности в зависимости от уровня инфраструктурного развития. Проблемные сегменты характерны для зон с меняющимися функциями.

Выводы. Использование предложенной методики позволило более объективно охарактеризовать типы границ, уточнить их функциональные особенности и разработать рекомендации по изменению типов отдельных сегментов. Например, сегменты в районе Черняевского лесопарка и «Сада Соловьёв» предложено считать контактными.

Проблема регионального развития, связанная с воспроизводством человеческого капитала, с каждым годом становится всё актуальнее. В связи с этим возникает необходимость анализа возможностей перераспределения человеческого капитала внутри территориальных систем мезо- и макроуровня. На примере Волго-Уральского макрорегиона России рассматривается состав основных зон, различающихся потенциалом роста. Особое внимание уделяется зоне полупериферии или зоне равновесия. По материалам 2018– 2023 гг. анализируется изменение качества городской среды и динамика людности городов Волго-Уральского макрорегиона. На примере Саратовской области показывается изменение соотношения городов разного класса людности. Выявляются факторы на разных пространственных иерархических уровнях, которые способны оказывать влияние на соотношение зон развития, равновесия и депрессивных. Делается вывод о сложном экономическом состоянии населённых пунктов в зоне равновесия и её исчерпании как источника человеческого капитала для центральных городов.

Проблема обращения с твёрдыми коммунальными отходами в России становится всё более актуальной, требуя внедрения эффективных территориально-ориентированных решений. В статье анализируются вопросы оптимизации размещения объектов сбора и переработки твёрдых коммунальных отходов на примере Балашовского района Саратовской области. Основное внимание уделяется использованию методов линейного программирования и геоинформационного моделирования для выбора оптимальных мест размещения мусороперерабатывающих заводов. Применение ГИС-технологий и методов пространственного анализа позволило провести зонирование территории и оценку экологических рисков. Разработана оптимальная схема размещения объектов сбора и переработки твёрдых коммунальных отходов для Балашовского района Саратовской области. Предложенная схема позволяет минимизировать затраты на транспортировку отходов и максимизировать эффективность их переработки, что способствует созданию более устойчивой и экономически выгодной системы обращения с отходами в регионе.

Рассматриваются методологические аспекты оценки городской территории на основе интеграции бассейновой, векторной, ландшафтно-геохимической и эколого-функциональной моделей. В качестве объекта исследования был выбран Токмаковский овраг, расположенный на южной окраине г. Саратова. Долина оврага представляет собой типичный элемент ландшафтной структуры Приволжской возвышенности и сохранила традиционные формы природопользования. Проведённый структурно-функциональный анализ модельного долинного комплекса показывает возможность использования свойств эрозионной сети для сбора и очистки поверхностного стока. Разработана пространственная схема размещения биологических компенсаторов на основе существующего каскада прудов. Также предложено градопланировочное решение по организации рекреационных зон в верховьях водосборного бассейна, районах многоэтажной застройки и в месте впадения русла Токмаковского ручья в Волгоградское водохранилище.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- СГУ

- Регион

- Россия, Саратов

- Почтовый адрес

- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

- Юр. адрес

- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

- ФИО

- Чумаченко Алексей Николаевич (Ректор)

- E-mail адрес

- rector@sgu.ru

- Контактный телефон

- +7 (845) 2261696

- Сайт

- https://www.sgu.ru/