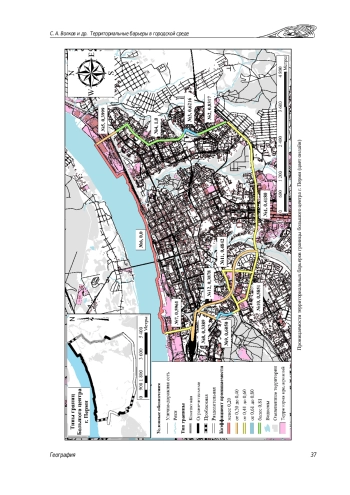

Введение. Работа посвящена исследованию территориальных барьеров в городской среде. Рассматриваются основные типы барьеров, их роль в пространственном развитии города и формировании социально-экономических взаимодействий. Данные и методы. Разработана методика расчета коэффициента проницаемости территориальных барьеров, основанная на комбинации объективных критериев (доступность, преодолимость) и субъективных оценок (тип перехода, доступность, обособленность, тип покрытия, качество покрытия). Результаты и их обсуждение. Методика была апробирована на примере сегментов границы большого центра г. Перми. Расчетным путем подтверждена наибольшая проницаемость контактных границ, преимущественно выполняющих функцию номинального разграничения. Ограничительные и разделительные сегменты границы демонстрируют разную степень барьерности в зависимости от уровня инфраструктурного развития. Проблемные сегменты характерны для зон с меняющимися функциями.

Выводы. Использование предложенной методики позволило более объективно охарактеризовать типы границ, уточнить их функциональные особенности и разработать рекомендации по изменению типов отдельных сегментов. Например, сегменты в районе Черняевского лесопарка и «Сада Соловьёв» предложено считать контактными.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Науки о Земле

Исследование структурных элементов среды, оказывающих существенное влияние на функционирование и развитие городов, сохраняет свою актуальность на протяжении длительного времени. На современном этапе одним из ключевых аспектов данной проблематики является изучение роли территориальных барьеров, поскольку, несмотря на существенный прогресс в повышении связности городского пространства, они остаются неотъемлемой его частью, по-прежнему оказывая существенное влияние на жизнь людей.

Список литературы

1. Меркушев С. А. Пассажирское железнодорожное сообщение и аттрактивность внешних зон российских городов-миллионеров // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2021. Т. 31, № 1. С. 97-110. ,. DOI: 10.35634/2412-9518-2021-31-1-97-110 EDN: DPDXCW

2. Subbotina T. V., Merckushev S. A., Karabatov V. А., Kochetkova L. Yu. Феномен границ большого центра города-миллионера: Пермская специфика // Science and Global Challenges of the 21st Century - Innovations and Technologies in Interdisciplinary Applications. 2023. Vol. 622. P. 391-399. ,. DOI: 10.1007/978-3-031-28086-3_32 EDN: NXWKFD

3. Волков С. А., Иванова М. Б., Тарантин М. Р. Особо охраняемые природные территории в контексте городского планирования города Перми: функции и проблемы // Московский экономический журнал. 2023. Т. 8, № 11. URL: https://qje.su/ru/nauka/issue/4628/view#issue-rubrics. ,. DOI: 10.55186/2413046X_2023_8_11_593 EDN: PKGJTM

4. Камкин Г. Г. Барьерность городской среды и ее количественная оценка (на примере Москвы) // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2020. № 1. С. 27-36. ,. DOI: 10.31857/S2587556620010094 EDN: ISLVYB

5. Камкин Г. Г. Влияние барьерности на формирование и развитие транспортного каркаса города (на примере юго-запада Москвы) // Региональные исследования. 2020. № 4 (70). С. 72-81. ,. DOI: 10.5922/1994-5280-2020-4-6 EDN: LTPZCS

6. Тархов С. А. Транспортная проницаемость границ // Региональные исследования. 2022. № 3 (77). С. 71- 89. ,. DOI: 10.5922/1994-5280-2022-3-7 EDN: LOQTWI

7. Каганский В. Л. Ситуация границы и логико-семиотические типы границ // Международный журнал исследований культуры. 2015. № 4 (21). С. 5-27. EDN: VWOJFD

8. Анимица Е. Г., Шарыгин М. Д. Феномен территориальной границы // Географический вестник. 2007. № 1-2 (5-6). С. 5-10. EDN: NDARDD

9. Преображенский Ю. В. Районы Нижнего Новгорода и Перми: особенности восприятия жителями // Географический вестник. 2019. № 1 (28). С. 33-41. ,. DOI: 10.17072/2079-7877-2019-1-33-41 EDN: PSLCHR

10. Карлова Е. В., Харченко С. В. О связи географических границ городских вернакулярных районов с природными рубежами (на примере крупных городов Центральной России) // Региональные исследования. 2014. № 2 (44). С. 112-123. EDN: SILFCZ

11. Пузанов К. А. Стереотипы внутригородских районов // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2012. Т. 5, № 2. С. 13-18. EDN: PAOSVB

12. Карлова Е. В., Зюзин П. В. Локальные сообщества жителей в условиях транспортных городских барьеров // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2014. № 5. С. 36-41. EDN: TFLQDZ

13. Шувалов В. Е. Пограничность и трансграничность как понятия теоретической лимологии // Трансграничные территории Центральной Азии и сопредельных регионов: возможности и проблемы сотрудничества: в 2 ч.: материалы Международной научно-практической конференции. Самарканд: Самаркандский государственный университет, 2022. Ч. 2. С. 177-181.

14. Гейл Я. Города для людей. М.: Альпина Паблишер, 2012. 276 с. EDN: QNQBIP

15. Малахов С. А., Бусел Ю. К. Историческая среда как прототип новой городской типологии // Градостроительство и архитектура. 2022. Т. 12, № 4. С. 129-141. ,. DOI: 10.17673/Vestnik.2022.04.16 EDN: JODWQB

16. Туманик Г. Н., Колпакова М. Р. Транспортное и пешеходное движение как основа поиска структурных построений городского каркаса // Градостроительство. 2013. № 5 (27). С. 35-38. EDN: RGZATH

17. ИА “В городе N” // Большинство опрошенных нижегородцев предпочитают подземные переходы надземным. URL: https://www.vgoroden.ru/novosti/bolshinstvo-oproshennyh-nizhegorodcev-predpochitayut-podzemnye-perehody-nadzemnym-id350340 (дата обращения: 05.09.2024).

18. Линник Т. М., Боронина В. С., Галаева О. В. Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 12 месяцев 2018 года. Информационно-аналитический обзор. М.: ФКУ “НЦ БДД МВД России”, 2018. С. 18. URL: https://journal.tinkoff.ru/media/obzor-statdtp.pdf (дата обращения: 05.09.2024). EDN: UDBKNB

19. СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/3107/SP59133302016Dostypnostzdaniiisooryjeniidlyamalomobil-nihgryppnaseleniya_Tekst.pdf (дата обращения: 20.11.2024).

20. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. URL: https://kola.rosavtodor.gov.ru/storage/app/media/kola/uploaded-files/08-16-sp-52133302016-estestvennoe-i-iskusstvennoe-osveshchenie-aktualizirovannaya-redaktsiya-snip-23-05-95-1.pdf (дата обращения: 20.11.2024).

21. Евтюков С. А. Влияние факторов на сцепные качества покрытий автомобильных дорог // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 3. С. 97. EDN: PAAEAZ

22. Подготовительный комитет Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III). Третья сессия. Сурабая, Индонезия, 25-27 июля 2016 года. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/habitat3/ (дата обращения: 05.11.2024).

23. Недоступность // Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца. URL: https://varlamov.me/2014/GP/Nedostupnost.pdf (дата обращения: 05.09.2024).

24. Енин Д. В. Доступность переходов для инвалидов и маломобильных групп населения на дорогах общего пользования // Доступная среда. 2018. URL: https://dsrubikon.ru/ds82-89/ (дата обращения: 05.09.2024).

25. Шарыгин М. Д. Социально-экономические регионы: проблемы познания и организации // Шарыгин М. Д. Избранные труды. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2018. С. 276-280.

26. Карабатов В. А., Меркушев С. А. Делимитация больших центров российских городов-миллионеров: значение, подходы, первые результаты на примере Перми // Пространственная организация общества: теория, методология, практика: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти профессора Михаила Дмитриевича Шарыгина. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2023. С. 199-204. EDN: FPPLBX

27. Волков С. А., Тарантин М. Р. Ретроспективный анализ формирования системы микрорайонов города Перми // Московский экономический журнал. 2024. № 11. С. 434-457. ,. DOI: 10.55186/24-13046X_2024_9_11_443 EDN: PHOTRB

28. Козлова В. Ю. История горнозаводской цивилизации в Перми, её трансформация и следы в современном городе // Индустриальное наследие как ресурс для развития. Варианты стратегий. 300+: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Нижний Тагил: Муниципальное казенное учреждение культуры “Нижнетагильский музей-заповедник “Горнозаводской Урал”, 2020. С. 101-106. EDN: IWONLJ

29. Козлова В. Ю. Развитие горнозаводской цивилизации от Александра I до Александра II на примере Мотовилихинского завода // Визуальная антропология - 2022. Исторический город: актуализация прошлого в перспективе будущего: материалы IV Международной научной конференции. Великий Новгород: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2022. С. 100-106. ,. DOI: 10.34680/visant-2022-100-106 EDN: SNCRMG

30. Меркушев С. А. Пешеходно-променадные каркасы больших центров городов-миллионеров России: монография. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2023. 137 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В верхнемеловых отложениях Поволжья впервые установлены губки Polyptycha. Скелет этих настоящих колоний характеризуется кустистым морфотипом, который осложнен анастомозом исходных модулей при их отвороте. Систематическое положение рода дискуссионно. Это обусловлено неполнотой представлений о морфологии разнообразных скелетов позднемеловых гексактинеллид и, соответственно, отсутствием кондиционных критериев таксонов уровня «семейство» и «род».

Актуальность работы определяется тем, что перед Российскими нефтегазовыми компаниями встала задача создания отечественных информационно-измерительных систем, применяемых в процессе бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин. В представленной статье рассмотрен опыт реализации высокотехнологичного комплекса приборов и устройств, позволяющий решать задачи определения расширенного состава углеводородов в промывочной жидкости, шламе и керне, обеспечивать оптимальный режим бурения и вскрытия продуктивных пластов, осуществлять контроль очистки забоя ствола скважины и выявление интервалов обвалообразования. Показана перспективность применения системы подготовки к газовому анализу (дегазатор постоянного объема) и блока газоанализаторов. Описана уникальная интеллектуальная система видеомониторинга объема выбуренной породы, позволяющая заменить дорогостоящие импортные шламовзвешивающие машины.

Введение. Под трансформацией понимается изменение свойств воздушной массы: ее температуры, влажности, устойчивости. Особенно сильны трансформационные изменения летом при смещении холодного воздуха Арктического бассейна на континентальные районы Евразии. При эмпирическом изучении процесса трансформации существуют сложности, связанные с определением ее начала и окончания. Учитывая, что трансформационные процессы сильно зависят от географических и метеорологических факторов, в настоящей статье рассмотрим особенности протекания этих процессов в Нижнем Поволжье. Теоретический анализ. Рассматриваются интенсивность и скорость трансформации. За интенсивность трансформации принята величина повышения средней суточной температуры воздуха при стационировании арктического антициклона. Скорость трансформации оценивалась по величине междусуточной изменчивости температур.

Заключение. Средняя продолжительность стационирования арктических антициклонов в Нижнем Поволжье – пять дней. За время их стационирования воздушная масса прогревается на 5–8°С, при смещении с севера на юг интенсивность трансформации уменьшается. Максимальная скорость трансформации наблюдается в Саратове и Волгограде на вторые сутки, в Самаре и Астрахани – на третьи. В июле и августе наибольшая скорость трансформации отмечается на четвертые сутки в Самаре, на третьи – в Саратове и на вторые – в Волгограде и Астрахани.

Рассматривается влияние перетоков знаний как фактора инновационного развития на эффективность и интенсивность сельскохозяйственного производства в регионах России. Проанализировано территориальное распределение аграрных патентов и ссылок на них в регионах страны, что является одним из методов выявления перетоков знаний. На этой основе была проведена типология регионов России по инновационным функциям сельского хозяйства и уровню креативности. Было выделено четыре типа регионов: креативные, акцепторно-креативные, акцепторные и инновационная периферия. Для каждого типа проанализированы показатели патентной активности, уровня инновационного развития, среднедушевого производства, эффективности и интенсивности сельскохозяйственного производства. Выявлено, что самое эффективное сельское хозяйство характерно для регионов креативного типа, что свидетельствует о значительном влиянии инновационных факторов на современное развитие сельского хозяйства. Эффективность сельскохозяйственного производства закономерно понижается в акцепторных регионах и инновационной периферии. Значительное влияние на инновационное развитие сельского хозяйства регионов страны имеет наличие высших учебных заведений и научных организаций аграрного профиля. В то же время научно-технологические факторы в настоящее время не являются ведущими в развитии аграрной отрасли, что открывает большие возможности для дальнейшего повышения технологичности и эффективности сельского хозяйства.

Проблема регионального развития, связанная с воспроизводством человеческого капитала, с каждым годом становится всё актуальнее. В связи с этим возникает необходимость анализа возможностей перераспределения человеческого капитала внутри территориальных систем мезо- и макроуровня. На примере Волго-Уральского макрорегиона России рассматривается состав основных зон, различающихся потенциалом роста. Особое внимание уделяется зоне полупериферии или зоне равновесия. По материалам 2018– 2023 гг. анализируется изменение качества городской среды и динамика людности городов Волго-Уральского макрорегиона. На примере Саратовской области показывается изменение соотношения городов разного класса людности. Выявляются факторы на разных пространственных иерархических уровнях, которые способны оказывать влияние на соотношение зон развития, равновесия и депрессивных. Делается вывод о сложном экономическом состоянии населённых пунктов в зоне равновесия и её исчерпании как источника человеческого капитала для центральных городов.

Проблема обращения с твёрдыми коммунальными отходами в России становится всё более актуальной, требуя внедрения эффективных территориально-ориентированных решений. В статье анализируются вопросы оптимизации размещения объектов сбора и переработки твёрдых коммунальных отходов на примере Балашовского района Саратовской области. Основное внимание уделяется использованию методов линейного программирования и геоинформационного моделирования для выбора оптимальных мест размещения мусороперерабатывающих заводов. Применение ГИС-технологий и методов пространственного анализа позволило провести зонирование территории и оценку экологических рисков. Разработана оптимальная схема размещения объектов сбора и переработки твёрдых коммунальных отходов для Балашовского района Саратовской области. Предложенная схема позволяет минимизировать затраты на транспортировку отходов и максимизировать эффективность их переработки, что способствует созданию более устойчивой и экономически выгодной системы обращения с отходами в регионе.

Рассматриваются методологические аспекты оценки городской территории на основе интеграции бассейновой, векторной, ландшафтно-геохимической и эколого-функциональной моделей. В качестве объекта исследования был выбран Токмаковский овраг, расположенный на южной окраине г. Саратова. Долина оврага представляет собой типичный элемент ландшафтной структуры Приволжской возвышенности и сохранила традиционные формы природопользования. Проведённый структурно-функциональный анализ модельного долинного комплекса показывает возможность использования свойств эрозионной сети для сбора и очистки поверхностного стока. Разработана пространственная схема размещения биологических компенсаторов на основе существующего каскада прудов. Также предложено градопланировочное решение по организации рекреационных зон в верховьях водосборного бассейна, районах многоэтажной застройки и в месте впадения русла Токмаковского ручья в Волгоградское водохранилище.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- СГУ

- Регион

- Россия, Саратов

- Почтовый адрес

- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

- Юр. адрес

- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

- ФИО

- Чумаченко Алексей Николаевич (Ректор)

- E-mail адрес

- rector@sgu.ru

- Контактный телефон

- +7 (845) 2261696

- Сайт

- https://www.sgu.ru/