Установлено, что бифенил и ПХБ 12 (3,4-дихлорбифенил) угнетали гуморальный иммунитет, снижая количество антителообразующих клеток в селезенке. После микробной деградации исследуемых соединений штаммом Rhodococcus ruber 25 в течение 7 и 14 сут метаболиты ПХБ 12 и бифенила продолжали оказывать угнетающее влияние на количество антителообразующих клеток. Смесь Р, представляющая собой смесь хлорированных и гидроксилированных производных бифенила, не влияла на гуморальный ответ, но стимулировала клеточноопосредованный ответ, этот эффект нивелировался после микробной деградации. Гистологические исследования показали, что бифенил, ПХБ 12 и смесь Р в печени приводили к развитию хронического гепатита с признаками жировой и очаговой гидропической (центролобулярной) дистрофии гепатоцитов. Имелась реакция со стороны сосудов в виде полнокровия с признаками гемолиза эритроцитов. Наблюдались явления периваскулярной лимфогистиоцитарной инфильтрации. Под воздействием метаболитов, образованных в процессе деградации исследуемых соединений штаммом R. ruber Р25 в течении 7-14 дней, в печени сохранялись дистрофические изменения в гепатоцитах (без некровоспалительной реакции), и развивались признаки репаративной регенерации.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Биология

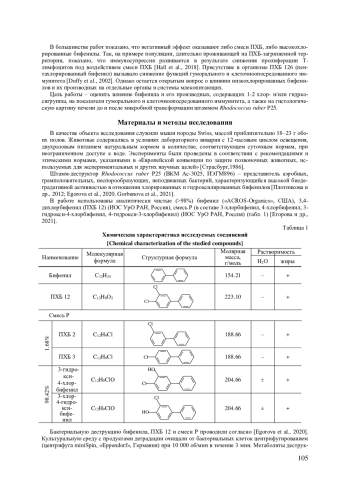

Проблема токсического воздействия на организм человека и животных соединений органического синтеза является одной из наиболее актуальных в настоящее время. Особое внимание уделяется веществам, включенным, согласно Стокгольмской конвенции, в группу стойких органических загрязнителей (СОЗ), а также их производным, образующимся под действием природных экосистем [Final act…, 2001]. Анализ научных библиотек, в том числе PubMed и Web of Science, за период с 2015 по 2021 гг. по ключевым словам «полихлорированные бифенилы» (входят в группу СОЗ), «ПХБ», «Aroclor» выявил более 60 тысяч научных сообщений, среди них 1586 статей, посвященных изучению влияния ПХБ и их производных на организм человека и животных [Carlson et al., 2023].

Список литературы

1. Европейская конвенция по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей // Страсбург, 1986. URL: https://rm.coe.int/168007a6a8.

2. Егорова Д.О. и др. Моделирование структуры α-субъединицы бифенил диоксигеназы штаммов рода Rhodococcus и особенности деструкции хлорированных- и гидроксилированных бифенилов при различных температурах // Прикладная биохимия и микробиология. 2021. Т. 57, № 6. С. 571-582. DOI: 10.31857/S0555109921060027 EDN: EDJKMB

3. Плотникова Е.Г. др. Особенности разложения 4-хлорбифенила и 4-хлорбензойной кислоты штаммом Rhodococcus ruber P25 // Микробиология. 2012. Т. 81, № 2. С. 159-170. DOI: 10.1134/S0026261712020117 EDN: OWWZQP

4. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Ч. 1. М.: Гриф и К, 2012. 944 с.

5. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Ч. 2. М.: Гриф и К, 2012. 536 с.

6. Agulló L. et al. Genetics and Biochemistry of Biphenyl and PCB Biodegradation // Rojo F. (eds) Aerobic Utilization of Hydrocarbons, Oils, and Lipids. Handbook of Hydrocarbon and Lipid Microbiology. Springer, Cham. 2019. P. 595-622. DOI: 10.1007/978-3-319-50418-6_30

7. Camara B. et al. From PCBs to highly toxic metabolites by the biphenyl pathway // Environmental Microbiology. 2004. Vol. 6, № 8. P. 842-850. DOI: 10.1111/j.1462-2920.2004.00630.x EDN: FPHCRN

8. Carlson L.M. et al. A systematic evidence map for the evaluation of noncancer health effects and exposures to polychlorinated biphenyl mixtures// Environmental Research. 2023. Vol. 220. Art. 115148. DOI: 10.1016/j.envres.2022.115148 EDN: AJUSEE

9. Devi N.L. Persistent Organic Pollutants (POPs): Environmental risks, toxicological effects, and bioremediation for Environmental Safety and Challenges for Future Research. // Saxena G., Bharagava R. (eds). Bio-remediation of Industrial Waste for Environmental Safety. Singapore: Springer, 202 0. Р. 53-76. DOI: 10.1007/978-981-13-1891-7_4

10. Duffy J.E. et al. Impact of polychlorinated biphenyls (PCBs) on the immune function of fish: age as a variable in determining adverse outcome // Marine Environmental Research. 2002. Vol. 54, № 3-5. P. 559-563. DOI: 10.1016/s0141-1136(02)00176-9

11. Egorova D.O. et al. Biodegradability of hydroxylated derivatives of commercial polychlorobiphenyls mixtures by Rhodococcus-strains // Journal of Hazardous Materials. 2020. Vol. 400. Art. 123328. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.123328 EDN: YAMJTU

12. Erickson B.D., Kaley II R.G. Application of polychlorinated biphenyls // Environmental Scienсe and Pollution Research. 2011. Vol. 18. P. 135-151. DOI: 10.1007/s11356-010-0392-1

13. Ermler S., Kortenkamp A. Systematic review of associations of polychlorinated biphenyl (PCB) exposure with declining semen quality in support of the derivation of reference doses for mixture risk assessments // Environmental Health. 2022. Vol. 21, № 1. Art. 94. DOI: 1186/s12940-022-00904-5. EDN: LMFYZI

14. Final act of the Conference of Plenipotentiaries on the Stockholm, 22-23 May // UNEP / POPS/CONF/4. United Nations Environment Programme. Geneva, 2001. 44 p.

15. Frossard V. et al. The biological invasion of an apex predator (Silurus glanis) amplifies PCB transfer in a large lake food web // Science Total Environmental. 2023. Vol. 902. Art. 166037. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166037 EDN: ZNDLUB

16. Fukuda M. Rhodococcus Multiple-Enzyme and Parallel-Degradation System for Aromatic Compounds // Nojiri H., Tsuda M., Fukuda M., Kamagata Y. (eds). Biodegradative Bacteria. Tokyo: Springer, 2014. P. 3-18. DOI: 10.1007/978-4-431-54520-0_1

17. Gorbunova T.I. et al. Biodegradation of trichlorobiphenyls and their hydroxylated derivatives by Rhodococcus-strains // Journal of Hazardous Materials. 2021. Vol. 409. Art. 124471. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.124471 EDN: QHUUIH

18. Goto E. et al. Metabolic enhancement of 2,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (PCB118) using cytochrome P450 monooxygenase isolated from soil bacterium under the presence of perfluorocarboxylic acids (PFCAs) and the structural basis of its metabolism // Chemosphere. 2018. Vol. 210. P. 376-383. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.026

19. Guo C. et al. Research on knowledge construction and analysis of pesticide exposure to children based on bibliometrics // Environmental Science Pollution Research International. 2023. Vol. 30, № 45. P. 100325-100339. DOI: 10.1007/s11356-023-29457-x EDN: AWKWQD

20. Hall A.J. et al. Predicting the effects of polychlorinated biphenyls on cetacean populations through impacts on immunity and calf survival // Environmental Pollution. 2018. Vol. 233. P. 407-418,. DOI: 10.1016/j.envpol.2017.10.074

21. Haraguchi K. et al. Metabolism of 3,3’,4,4’-tetrachlorobiphenyl via sulphur-containing pathway in rat: liver-specific retention of methylsulphonyl metabolite // Xenobiotica. 1997. Vol. 27, № 8. P. 831-842. DOI: 10.1080/004982597240190

22. Jerne N.K., Nordin A.A. Plaque Formation in Agar by Single Antibody-Producing Cells // Science. 1963. Vol. 140, № 3565. Art. 405. DOI: 10.1126/science.140.3565.405 EDN: ICXOCZ

23. Li C. et al. Photochemical formation of hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) from decachlorobiphenyl (PCB-209) on solids/air interface // Journal of Hazardous Materials. 2019. Vol. 378. Art. 120758. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.120758

24. Ling J. et al. Health risk assessment and development of human health ambient water quality criteria for PCBs in Taihu Basin, China // Science of the Total Environmental. 2024. Vol. 920. Art. 170669. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.170669 EDN: TVREVD

25. Ludewig G., Robertson L.W. Polychlorinated biphenyls (PCBs) as initiating agents in hepatocellular carcinoma // Cancer Letters. 2013. Vol. 334, № 1. P. 46-55. DOI: 10.1016/j.canlet.2012.11.041

26. Miletić M. et al. Resveratrol ameliorates ortho- polychlorinated biphenyls’ induced toxicity in ovary cells // Environmental Science Pollution Research International. 2023. Vol. 30, № 31. P. 77318-77327. DOI: 10.1007/s11356-023-27812-6 EDN: DIFMFD

27. Murinová S., Dercová K. Potential Use of newly isolated bacterial strain Ochrobactrum anthropi in bioremediation of polychlorinated biphenyls // Water, Air, and Soil Pollution. 2014. Vol. 225. Art. 1980. DOI: 10.1007/s11270-014-1980-3 EDN: UPQYMR

28. Parales R.E., Resnic S.M. Aromatic ring hydroxylating dioxygenases // Ramos J.L., Levesque R.C. (eds). Pseudomonas. Boston, MA: Springer, 2006. P. 287-340. EDN: UVVACZ

29. Passatore L. et al. Phytoremediation and bioremediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): state of knowledge and research perspectives // Journal of Hazardous Materials. 2014. Vol. 278. P. 189-202. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.05.051 EDN: UPQYNV

30. Reddy A.V.B. et al. Polychlorinated biphenyls (PCBs) in the environment: recent updates on sampling, pretreatment, cleanup technologies and their analysis. // Chemical Engineering Journal. 2019. Vol. 358. P. 1186-1207. DOI: 10.1016/j.cej.2018.09.205 EDN: WWVSZO

31. Rengelshausen J. et al. Ten years after: findings from the medical surveillance program on Health Effects in High-Level Exposure to PCB (HELPcB) // Archives of Toxicology. 2023. Vol. 97, № 10. P. 2609-2623. DOI: 10.1007/s00204-023-03578-1 EDN: GOEBBG

32. Simpson A.K. et al. Human biomonitoring of dioxins, furans, and non-ortho dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) in blood plasma from Old Crow, Yukon, Canada (2019) // Scienсe Total Environment. 2024. Vol. 923. Art. 171222. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.171222 EDN: HKFYWM

33. Spector J.T. et al. Plasma polychlorinated biphenyl concentrations and immune function in postmenopausal women // Environmental Reserch. 2014. Vol. 131. P. 174-180. DOI: 10.1016/j.envres.2014.03.011

34. Sun J. et al. Detection of methoxylated and hydroxylated polychlorinated biphenyls in sewage sludge in China with evidence for their microbial transformation // Scienсe Report. 2016. Vol. 6. Art. 29782. DOI: 10.1038/srep29782 EDN: UKNJNI

35. Sun J. et al. Formation of hydroxylated and methoxylated polychlorinated biphenyls by Bacillus subtilis: new insights into microbial metabolism // Scienсe of the Total Environment. 2018. Vol. 613-614. P. 54-61. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.063

36. Tam N. et al. Reproductive toxicity in marine medaka (Oryzias melastigma) due to embryonic exposure to PCB 28 or 4’-OH-PCB 65 // Science of the Total Environment. 2023. Vol. 874. Art. 162401. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.162401 EDN: EHLZNV

37. Tehrani R., Van Aken B. Hydroxylated polychlorinated biphenyls in the environment: source, fate, and toxicities // Environmental Science of Pollution Research. 2014. Vol. 21. P. 6334-6345. DOI: 10.1007/s11356-013-1742-6 EDN: IMOHDY

38. Wu C. et al. Advances in polychlorinated biphenyls-induced female reproductive toxicity // Science of the Total Environment. 2024. Vol. 918. Art. 170543. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.170543 EDN: IEEGDL

39. Yabu M. et al. Hydroxylation and dechlorination of 3,3’,4,4’-tetrachlorobiphenyl (CB77) by rat and human CYP1A1s and critical roles of amino acids composing their substrate-binding cavity // Science of the Total Environment. 2022. Vol. 837. Art. 155848. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.155848 EDN: XFCHXG

Выпуск

Другие статьи выпуска

В ноябре 2024 г. скончалась профессор Пермского университета, доктор биологических наук Лидия Григорьевна Переведенцева. Ее жизнь была ярким примером преданности науке и педагогике.

Лидия Григорьевна родилась в пос. Новоильинский Нытвенского р-на Пермской обл. 27 декабря 1948 г. Там же в 1966 г. закончила среднюю школу № 7 с золотой медалью, поступила в Пермский государственный педагогический институт (факультет биологии и химии), в 1971 г. окончила его, получив диплом с отличием. Обучалась в очной аспирантуре в Институте экологии растений и животных УрО АН СССР (г. Свердловск, 1975–1978 гг.). В 1999 г. она получила степень доктора биологических наук по специальности 03.02.12 – микология в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Тема ее докторской диссертации – «Биота и экология агарикоидных базидиомицетов Пермской области».

С 1971 г. Лидия Григорьевна работала (с перерывом на период обучения в аспирантуре) ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором на кафедре ботаники Пермского государственного педагогического института, a в 2003 г. она стала профессором кафедры ботаники и генетики растений Пермского государственного университета.

Подведены итоги многолетнего мониторинга биоты эктомикоризных грибов в некоторых типах еловых лесов Пермского края. Исследования проводились стационарным методом на учетных площадях размером 50 × 20 м, заложенных по одной в исследуемых типах леса - ельнике приручьевом и ельнике кисличном. Работа осуществлялась в три периода: I - 1975-1977 гг., II - 1994-1996 гг., III - 2010-2012 гг. В каждый год наблюдений по 4 раза с интервалом в 10 дней собирались все плодовые тела грибов, учитывалось их число и воздушно-сухая биомасса. К настоящему времени выявлено от 80 (ельник кисличный) до 124 (ельник приручьевой) видов и внутривидовых таксонов эктомикоризных грибов. Большинство выявленных видов относится к семействвам Cortinariaceae, Russulaceae и Tricholomataceae, что характерно для бореальной зоны. Наибольшее число выявленных видов (72.6-75.0%) обнаруживалось от 2 до 9 раз, а 2-3% из них были постоянными, встречались ежегодно. Отмечена относительная стабильность видового состава сосудистых растений (коэффициенты Жаккара (J×100): J = 69-88) во времени и зафиксированы более значительные изменения видового состава микоризообразователей (J = 32-52). Продуктивность эктомикоризных грибов в исследуемых ценозах различается по годам и периодам наблюдений. Наибольшее число базидиом зафиксировано для ельника кисличного, а их наибольшая биомасса - для ельника приручьевого. Для биоты микоризообразователей как по числу (индекс Шеннона: H = 1.27), так и по биомассе (H = 1.54) базидиом за все периоды наблюдений более благоприятным являлся ельник приручьевой. Установлено, что повышение средней месячной температуры воздуха в июне благоприятствует «плодоношению» микоризообразователей в августе в ельнике кисличном (rs = 0.67; p <0.05).

Исследовано состояние генофондов 11 популяций сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на Урале и прилегающих территориях с использованием двух типов высокополиморфных молекулярных маркеров. Анализ полиморфизма межмикросателлитных маркеров показал средний уровень генетического разнообразия вида (P95 = 1.000; I = 0.224; HE = 0.130; ne= 1.319). Анализ полиморфизма нуклеотидных последовательностей трех потенциально адаптивных локусов P. sylvestris выявил гаплотипическое разнообразие (Hd), равное 0.662, а нуклеотидное разнообразие (π) составило 0.004. Тест Таджимы показал наличие отклонений от нейтральности для локуса Pinus-12 (DT = -2.615), что указывает на возможное влияние селективных процессов. Наибольшим генетическим разнообразием обладает популяция из Чердынского (Ps_Ch) р-на (P95 = 0.970; I = 0.264; HE = 0.167; Hd = 0.661), а наименьшим - популяция из Мечетлинского (Ps_Mh) р-на (P95 = 0.853; I = 0.144; HE = 0.089; Hd = 0.650). Выявлены популяции с типичными (КГО <1.000) и со специфическими (КГО >1.000) генофондами. Установлено, что у 7 изученных популяций P. sylvestris состояние генофондов удовлетворительное, а у 4 популяций наблюдается обеднение генофондов. Представленный подход позволяет выявить ключевые особенности их генофондов, необходимых для разработки мероприятий по сохранению и восстановлению генетических ресурсов сосны обыкновенной.

Отрасль птицеводства, обеспечивающая население ценным белком животного происхождения, на сегодняшний день практически полностью зависит от закупки зарубежных кроссов. В связи с этим особое внимание необходимо уделить отечественному птицеводству и имеющимся генетическим ресурсам. Экстерьерная оценка является важным элементом в селекции, т. к. внешний вид позволяет судить о здоровье, породной принадлежности, предрасположенности к продуктивному использованию и приспособленности животного к условиям содержания. Тем не менее, темп селекции зависит от использования как фенотипических, так и генетических данных о животных. Особое внимание в последнее время уделяется GWAS-исследованиям - полногеномному поиску ассоциаций, который позволяет выявить участки генома, предположительно ответственные за проявление того или иного признака. Целью данного исследования было выявить генетические ассоциации с экстерьером у царскосельской породы кур. Для этого была проведена экстерьерная оценка птиц (n = 96), отбор крови и выделение ДНК, а также полногеномное генотипирование при помощи чипа средней плотности Illumina Chicken 60K SNP iSelectBeadChip (Illumina Inc., США). На основании данных полногеномного генотипирования было проведено GWAS-исследование и аннотирование кандидатных генов. В результате было получено 6 предположительно значимых SNP, ассоциированных с обхватом груди, длиной голени, длиной плюсны, а также с углом груди. Бо́льшая часть генов в идентифицированных локусах была вовлечена в процессы костеобразования и костного гомеостаза, которые косвенно регулируют биологический потенциал особи к росту. Выявленные гены-кандидаты могут быть рекомендованы к использованию в маркерной селекции для царскосельской породы кур. Для подтверждения фундаментальной роли выявленных генов в формировании генетического потенциала размерно-весовых характеристик необходимы исследования и на других породах птиц.

Среди множества причин женского бесплодия выделяют особенности состава «нормального» микробиома, характеризующегося: межвидовыми изменениями соотношения представителей рода Lactobacillus; количественным дисбалансом лактобактерий с представителями других видов микроорганизмов, содержащихся во влагалище и в матке; воспалительными заболеваниями органов малого таза; тенденцией к образованию биопленок, способствующих прогрессированию антибиотикорезистентности, и т. д. Органы малого таза содержат свой собственный типичный микробиом, который составляет 9% общей популяции бактерий у женщин. Среди спектра видов микроорганизмов в женском половом тракте в основном доминируют виды Lactobacillus, которые считаются одними из самых важных микроорганизмов. Хотя существование вагинального микробиома было давно установлено, верхний отдел репродуктивного тракта считался стерильной средой, с предположением, что присутствие бактерий связано с неблагоприятными клиническими проявлениями. Однако современные исследования выявили определенные закономерности микробиома, колонизирующего матку, эндометрий, фаллопиевы трубы, яичники и плаценту. Бактериальная колонизация этих участков отличается от вагинальной, несмотря на доказательства того, что вагинальные бактерии могут подниматься в верхние половые пути через шейку матки. В обзоре представлены систематизированные научные данные о микробиоме нижнего и верхнего отделов репродуктивного тракта женщин. Рассмотрены вопросы влияния микробиома органов малого таза на репродуктивное здоровье женщины. Обоснована целесообразность оценки состояния микробиома органов малого таза на всех этапах мониторинга здоровья женщины в системе гинекологических учреждений, которая может стать полезным инструментом скрининга успешной репродуктивной функции.

Проведена оценка in vitro антимикробной активности этанольных экстрактов плодов Daucus carota subsp. carota (морковь дикая) и Daucus carota subsp. sativus (морковь посевная) в отношении 5 клинически значимых штаммов бактерий: Acinetobacter sp. 12/19, Escherichia coli 83, Streptococcus pneumoniae UEV, Staphylococcus aureus MP1989 и Enterococcus faecalis 26. Антимикробную активность определяли методом серийных разведений с последующим установлением минимальной подавляющей концентрации (МПК₅₀), вызывающей 50% ингибирование роста исследуемых культур. Результаты продемонстрировали выраженную антимикробную активность исследуемых экстрактов. Этанольный экстракт плодов моркови дикой показал более высокую антимикробную активность по сравнению с экстрактом моркови посевной. В частности, в отношении Acinetobacter sp. 12/19 экстракт из плодов моркови дикой проявил бактериостатическое действие при концентрациях, начиная с 2.0 мкг/мл. В отношении E. coli 83 оба экстракта продемонстрировали сопоставимую антибактериальную активность, с МПК₅₀ на уровне 2.0 мкг/мл. В отношении S. pneumoniae UEV оба экстракта демонстрировали сопоставимый уровень подавления роста во всем диапазоне исследованных концентраций, при этом процент ингибирования варьировал от 86 (при низкой концентрации) до 93% (при высокой концентрации). В отношении S. aureus MP1989 оба экстракта проявили бактериостатическую активность в диапазоне концентраций 2.0-135 мкг/мл, с процентом ингибирования от 32.8 до 95.7% для экстракта D. carota subsp. carota и от 49.9 до 92.8% для экстракта D. carota subsp. sativus. В отношении E. faecalis 26 исследуемые экстракты уступали по активности цефтриаксону, однако проявили выраженное бактериостатическое действие, с процентом ингибирования от 69.0 до 96% в диапазоне концентраций 8.0-67.0 мкг/мл. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения фитохимического состава и антимикробного потенциала экстрактов плодов Daucus carota с целью разработки новых антимикробных средств.

Изучена способность бактериальных штаммов Rhodococcus erythropolis ИЛ БИО и Alcaligenes faecalis 2, обладающих амидазной активностью, использовать линейные полиакриламиды (ПАА) марки Праестол 650 BC, 2540 и 2300 D в качестве источника углеродного или азотного питания. Определено, что штаммы бактерий использовали данные ПАА в концентрации 0.1, 0.05 и 0.01% в качестве источника азота для роста биомассы. При этом наибольший рост бактерий наблюдали на среде с ПАА Праестол 2300 D в концентрации 0.1%. Следует отметить, что не во всех случаях рост амидазосодержащих бактерий коррелировал со снижением вязкости полимера. Отсутствие роста A. faecalis 2 наблюдали на среде с анионным полимером в концентрации 0.1% в качестве единственного ростового субстрата и в концентрации 0.01% в качестве углеродного питания. Неионогенный и катионный ПАА подвергались более эффективной микробной деградации, чем анионный.

Выполнено моделирование трёхмерной структуры α-субъединицы бифенил диоксигеназы (BphA1) штамма Rhodococcus wratislaviensis CH628 с использованием программ MODELLER, AlphaFold и trRosetta. Нуклеотидная последовательность гена bphA установлена при анализе полногеномной последовательности штамма в системе RAST. Филогенетический анализ bphAСН628 показал высокую степень сходства с α-субъединицей нафталин диоксигеназы (narA). Для оценки качества полученных моделей использовались программы ERRAT, VERIFY3D и PROCHECK. Модель BphA1СН628, построенная с помощью MODELLER, продемонстрировала наивысшую структурную точность, в то время как модель BphA1СН628 AlphaFold лучше предсказала активный центр фермента. Анализ активного центра показал консервативность ключевых аминокислот, участвующих в катализе, что подтверждает функциональную схожесть с нафталин диоксигеназой. Полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего исследования BphA1 в контексте его применения в биоремедиации.

Торфяные грязи (пелоиды) представляют собой природные органоминеральные комплексы, образованные при разложении органических остатков в болотистой местности в условиях недостатка кислорода. Они обладают высокой теплоемкостью и содержат биологически активные вещества (соли, газы, биостимуляторы, метаболиты организмов и пр.), а также живые микроорганизмы. Однако микробный состав пелоидов практически не изучен. Цель работы заключалась в анализе микробного состава торфяных пелоидов месторождения Таборли-3 (Республика Татарстан) согласно санитарно- бактериологическим характеристикам, спектру культивируемых микроорганизмов, молекулярно- генетическому определению прокариотического метагенома и его функционального потенциала. В течение 2021-2023 гг. изучены 7 образцов таборлинских пелоидов. Санитарно-бактериологический анализ осуществляли согласно программе производственного контроля санаториев, применяющих данную грязь. Таксономическую идентификацию выделенных культур микроорганизмов проводили методом времяпролетной масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией MALDI-TOF MS. Молекулярно-генетический анализ сообщества микроорганизмов выполняли секвенированием 16S рРНК с помощью Illumina MiSeq, дальнейщий анализ последовательностей проводили с использованием пакета программного обеспечения Mothur на платформе Galaxy. Охарактеризованы бактериальные сообщества пелоидов, в которых преобладали представители филумов Firmicutes (22%) и Proteobacteria (36%). На уровне семейств доминировали Streptococcaceae, Ruminicoccaceace, Lactobacillaceae, Comamondaceae и Sphingomonadaceae. Функциональный потенциал сообществ подтверждает, что бактерии пелоидов содержат основные гены метаболизма углеводов, липидов, витаминов, аминокислот и нуклеотидов, а также способны утилизировать ксенобиотики. Впервые охарактеризован микробиом лечебных грязей месторождения Таборли-3. Мониторинг состава микробных сообществ лечебных грязей является важной составляющей для оценки вклада микроорганизмов и их метаболитов в оздоровительный эффект пелоидотерапии.

Представлены результаты изучения строения мужской и женской генеративных сфер колокольчика чесночницелистного Campanula alliariifolia Willd. (сем. Campanulaceae). Растительный материал для изучения процессов развития микро- и мегаспорангиев собирали на берегу реки Фиагдон в Куртатинском ущелье (Северная Осетия), а также в районе г. Гагра (Абхазия). Установлено, что тип формирования стенки микроспорангия центробежный, тапетум является результатом развития первичного париетального слоя. Сформированная стенка микроспорангия состоит из эпидермы, эндотеция, одного, изредка двух средних слоев и секреторного тапетума. Стенка зрелого пыльника представлена сплющенными клетками эпидермиса и эндотеция с фиброзными утолщениями. Тетрады микроспор образуются симультанно. Зрелые пыльцевые зерна 2-клеточные, 3-поровые, 4-поровые, изредка даже 5-поровые. Гинецей представлен множеством анатропных, унитегмальных, медионуцеллятных, фуникулярных семязачатков. Развивается интегументальный тапетум, доходящий до уровня апекса яйцеклетки и охватывающий примерно ¾ зародышевого мешка. В результате мейоза образуется линейная тетрада мегаспор, халазальная из которых развивается в зародышевый мешок. Зародышевый мешок удлиненный, микропиле длинное, узкое, прямое. У основания зародышевого мешка формируются постамент и подиум. Незначительное число аномалий в развитии мужских и женских элементов позволяет предположить возможность формирования полноценных семян.

На основе палеоэкологических методов изучения торфяных отложений и радиоуглеродного датирования рассмотрены этапы развития болот в Северном Зауралье в голоцене. Проведенные исследования позволили детально реконструировать историю развития болотной растительности в Северном Зауралье, выявить катастрофические события, которые привели к смене растительных сообществ на болотах и увязать их со временем. В качестве объектов исследования выбрано 3 болотных массива: Троицкий, Большой сосновый и торфяное обнажение Хорпия в долине р. Лозьвы. Показано, что процессы заболачивания в Северном Зауралье начинались в разное время. На торфянике Троицкий торфонакопление началось около 8.0 тыс. лет назад, в Большом Сосновом - около 5.7 тыс. лет назад, в пойме р. Лозьвы (участок Хорпия) - около 5.4 тыс. лет назад. Основными путями заболачивания можно считать суходольное заболачивание лесов в понижениях рельефа и заболачивание послеледниковых озер. При заболачивании озер (Большое сосновое и Троицкое) торфообразование начинается с переходной стадии, с зарастания мелководий пушицей и сфагновыми мхами. При заболачивании елового леса в условиях застойного переувлажнения (торфяник Хорпия) торфообразование начинается с накопления древесного торфа. Этапы развития растительного покрова болот обусловлены климатическими изменениями. В теплые, сухие периоды на болотах развивается древесная растительность. В период похолодания и промерзания торфяников древесные растения исчезают, взамен начинается экспансия сфагновых олиготрофных мхов.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ПГНИУ

- Регион

- Россия, Пермь

- Почтовый адрес

- 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15

- Юр. адрес

- 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15

- ФИО

- Германов Игорь Анатольевич (И.о. ректора)

- E-mail адрес

- rector@psu.ru

- Контактный телефон

- +7 (342) 2396326

- Сайт

- http://www.psu.ru