Проблема земледелия ананьинской культурно-исторической области - одна из самых острых в современной археологии раннего железного века Волго-Камья. С конца XIX века и вплоть до 80-х гг. XX века считалось неоспоримым существование земледелия на этой территории уже в начале железного века. Однако в 90-е гг. XX века появляются работы, показавшие недостатки и неполную обоснованность этой гипотезы. В результате исследований последних лет удалось получить как косвенные (данные палинологии о наличии пыльцы культурных растений, информация о подсеке, присутствие в коллекциях инструментария для обработки земли), так и прямые (находки ячменя и льна) свидетельства существования ананьинского земледелия. Судя по данным AMS-анализа ячменя из Макарьевского городища, развитое земледелие существовало у населения постмаклашеевской культуры АКИО уже в VIII-V вв. до н. э.

Идентификаторы и классификаторы

- УДК

- 902. Архелогия

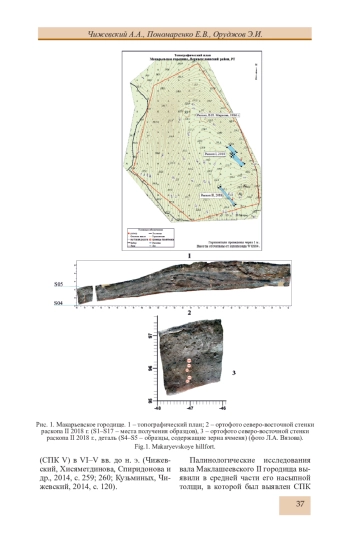

Работы под руководством Э. И. Оруджова на Макарьевском городище постмаклашеевской культуры АКИО в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан начались летом 2018 г., здесь было разбито два раскопа общей площадью 148 кв. м (рис. 1: 1). Раскоп II площадью 48 кв. м был заложен на оконечности оборонительного вала укрепленного поселения поперек длинной оси насыпи. В северо-восточном профиле раскопа выделено четыре насыпи разновременных валов и два рва (рис. 1: 2). Валы 1–3, ров 1 и нижний слой поселенческой площадки относятся к ананьинскому времени (Старков, 2020). Из насыпей валов и культурных слоев поселенческой площадки ананьинского времени было получено 17 образцов (S01–S17) на спорово-пыльцевой и радиоуглеродный анализы (рис. 1: 2).

Список литературы

1. Алабин П.В. Ананьинский могильник (близ города Елабуги) // Вестник Императорского Русского Географического общества. T. 29. СПб., 1860. C. 87-120.

2. Алешинская А.С., Чижевский А.А., Спиридонова Е.А., Кочанова М.Д. Маклашеевское II городище, палинологический аспект // Археология Eвразийских степей. 2022. № 2. С. 371-381.

3. Ашихмина Л.И., Черных Е.М., Шаталов В.А. Вятский край на пороге железного века: костяной инвентарь ананьинской эпохи (I тыс. до н. э.). Ижевск: УдГУ, 2006. 220 с. EDN: ZNJKVL

4. Бадер О.Н., Оборин В.А. Очерки работ Камской археологической экспедиции в 1955-1956 гг. // Ученые записки ПГУ. Т. XII. Вып. I / Отв. ред. В.Ф. Тиунов. Пермь: Пермское книжное изд-во, 1960. С. 3-33.

5. Збруева А.В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху / Материалы и исследования по археологии Урала и Приуралья. Т. V / Материалы и исследования по археологии. № 30. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 326 c.

6. Збруева А.В. Памятники эпохи поздней бронзы в Приказанском Поволжье и Нижнем Прикамье // Материалы и исследования по археологии. № 80. М.: Наука, 1960. С. 10-95.

7. Зеленеев Ю.А., Кузьминых С.В. Рецензия на “Р.Д. Голдина. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск: Удмуртский университет, 1999. 464 с”. // Российская археология. 2003. № 2. С. 165-171.

8. Кузьминых С.В., Чижевский А.А. Хронология раннего периода ананьинской культурно-исторической области // Поволжская археология. 2014. № 3. С. 101-137. EDN: SZUQMD

9. Купцова Л.В., Лыганов А.В. Срубная культурно-историческая общность между Волгой и Уралом //Энеолит и бронзовый век / Археология Волго-Уралья. Т. 2 / Под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. А.А. Чижевский. Казань: ИА АН РТ, 2021. С. 368-394. EDN: WOIIQI

10. Лихачев А.Ф. Скифский след на Билярской почве // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском Императорском университете. Т. V. Казань, 1885. С. 1-33.

11. Лихачев А.Ф. Следы бронзового века в Казанской губернии // Тр. VII АС. Т. 2. М., 1891. С. 125-168.

12. Лыганов А.В. Андроноидные культуры Волго-Камья (луговская и сусканская культуры) // Энеолит и бронзовый век / Археология Волго-Уралья. Т. 2 / Под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. А.А. Чижевский. Казань: ИА АН РТ, 2021. С. 522-547.

13. Марков В.Н. Городище Гремячий Ключ // Древности Среднего Поволжья / АЭМК. Вып. 13 / Отв. ред. Б. С. Соловьев. Йошкар-Ола: Мар НИИ, 1987. С.102-130.

14. Марков В.Н. Ананьинская проблема (некоторые итоги и задачи ее решения) // Памятники древней истории Волго-Камья / Отв. ред. П.Н. Старостин. Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 1994. С. 48-88.

15. Обыденнов М.Ф., Обыденнова Г.Т. Археологические памятники Южного Приуралья эпохи железа (I тыс. до н. э. - I тыс. н. э.). Уфа: БЭК, 1998. 98 с. EDN: TIDIOR

16. Старков А.С. Отчет об археологических раскопках на Макарьевском городище (рубеж III-II тыс. до н.э. - вторая половина I тыс. н. э.) в Верхнеуслонском районе республики Татарстан в 2018 году. Т. I. Казань, 2020 / НФ МАРТ ИА АН РТ.

17. Черных Е.М., Чижевский А.А. Ананьинская культурно-историческая область. Вятско-ветлужская культура (гребенчато-шнуровой керамики) // Ранний железный век / Археология Волго-Уралья. Т. III / Под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. А.А. Чижевский. Казань: ИА АН РТ, 2021. С. 217-241. EDN: ZOZLJS

18. Чижевский А.А. Начальный период изучения археологии эпохи бронзы и раннего железного века в Волго-Камье. Кабинетно-аналитические исследования // Поволжская археология. 2013. № 2 (4). С. 64-103. EDN: TDXOAZ

19. Чижевский А.А., Волкова Е.В. Ананьинская культурно-историческая область. Постмаклашеевская культура. Памятники белогорского типа // Ранний железный век / Археология Волго-Уралья. Т. 3 / под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. А.А. Чижевский. Казань: ИА АН РТ, 2021. С. 162-185.

20. Чижевский А.А., Пономаренко Е.В., Вязов Л.А., Хисяметдинова А.А., Блинников М.С. Оборонительные сооружения и палеоланшафт Троицко-Урайского I городища // Поволжская археология. 2019. № 3 (29). С. 128-146. EDN: WBAKER

21. Чижевский А.А., Черных Е.М., Коренюк С.Н. Ананьинская культурно-историческая область. Ананьинская классическая культура (шнуровой керамики) // Ранний железный век / Археология Волго-Уралья. Т. III / Под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. А.А. Чижевский. Казань: ИА АН РТ, 2021. С. 186-216. EDN: LTCGNG

22. Чижевский А.А., Хисяметдинова А.А. Оборонительные сооружения мысовых городищ Волго-Камья в раннем железном веке и раннем средневековье // Археология Евразийских степей. 2020. № 2. 1-277 с. (Монография в журнале). EDN: RTLXXL

23. Чижевский А.А., Хисяметдинова А.А., Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кочанова М.Д., Асылгараева Г.Ш. Результаты комплексного исследования Сорочьегорского городища // Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы / Археология Евразийских степей. Вып. 20 / Отв. ред.: С.В. Кузьминых, А.А. Чижевский. Казань: Отечество, 2014. С. 241-262. EDN: WJFWBZ

24. Шмидт А.В. Рец.: А.М.Тальгрен. L’epоque dite d’Ananino dans la Russie orientale / SMYA. 1919. T. 31:1 // Борьба классов. 1924. №1-2. С. 300-305.

25. Ponomarenko E., Ershova E., Tomson P., Bakumenko V. A multi-proxy analysis of sandy soils in historical slash-and-burn sites: Karula case study // Quaternary International. 2018. Vol. 516. P. 190-206. DOI: 10.1016/j.quaint.2018.10.016 EDN: ZVMYOP

Выпуск

Другие статьи выпуска

В 2023-2024 гг. на озере Иссык-Куль (Кыргызская Республика) проводились подводные археологические работы на памятниках, расположенных на дне озера в районе с. Тору-Айгыр. Под водой были обнаружены остатки кирпичных построек, кольцевые глиняные (сырцовые) конструкции горнов или тандыров, большое количество подъемного материала в виде фрагментов керамических сосудов, костей животных, жженого кирпича. Кроме того, на дне удалось выявить участки с сохранившимся культурным слоем. Все это вместе позволяет говорить о том, что в прошлом на берегу Иссык-Куля располагалось крупное поселение, ушедшее под воду. Исследование данного памятника является важным шагом к пониманию вопросов освоения Иссык-Кульской котловины в древности, а также будет способствовать развитию и выработке новых методик изучения затопленных археологических объектов.

В статье представлены результаты археологических исследований 2008-2024 гг. культурных слоев средневекового Касимова. Выделены этапы археологического изучения. Прослежена динамика развития средневекового города, этапы освоения территорий, преемственность развития средневековых поселений от домонгольского Касимовского археологического комплекса (IX-XIII вв.) к Городцу Мещерскому в районе, известном как Старый Посад (XIII - первая половина XV в.), на территории которого с второй половины XV в. формируется ханская столица. К середине XVI в. политический центр ханства переносится на территорию, известной сейчас как Татарская слобода (Хан-Керман). Установлено, что культурный слой в районе Татарской слободы города Касимова начал формироваться не ранее конца первой половины XVI в. Обобщены результаты исследований Ханской мечети и мавзолея хана Шах Али. Анализ картографического материала и данные полевых исследований позволил локализовать предполагаемое место расположения ханского дворца. Установлены границы культурного слоя исторических районов средневекового города: Старопосадское кладбище, городище Старое Мещерское, резиденция баскака Мусина. Представлены результаты исследований мавзолея Афган Мухаммед султана на Старопосадском татарском кладбище и выявленного рядом остатками мавзолея хана Арслана.

Параллельное сосуществование на огромной территории Золотой Орды мира многочисленных, развитых, благоустроенных по меркам своего времени городов и мира степи с кочевыми племенами на протяжении почти двух веков требует теоретического осмысления. В статье концепция грядообразования на территории Золотой Орды, основанная на результатах новейших археологических исследований, проводимых последние двадцать лет на памятниках европейской части этого государства, рассматривается на материалах городов Крымского полуострова. В развитии городов золотоордынского государства выделится семь различных хронологических периодов, которые охватывают временной диапазон от 40-х гг. XIII в. до 20-х гг. XV в. В XIII в. кардинально меняется историческая ситуация в Северном Причерноморье. Земли, ранее принадлежавшие Византийской империи, переходят под протекторат империи Монгольской (позднее Золотой Орды). Тогда же в регионе появляется еще одно государственное образование, основанное выходцами из Северной Италии, - Генуэзская Газария. В результате на территории Крымского полуострова в XIII-XV вв. сосуществуют сразу три различные градостроительные традиции. Первая из них - византийская. Вторая градостроительная традиция - золотоордынская (восточная). Третья традиция - североитальянская (генуэзская, эпохи Возрождения). Процессы грядообразования на Крымском полуострове XIII-XV вв. протекали в рамках золотоордынской урбанистики, несмотря та то, что в регионе соседствовали три разных градостроительных традиций.

Представлен очерк археологии Азака в период смуты после убийства хана Бердибека и до захвата власти Тохтамышем (1359-1381 гг.). После кризиса и стагнации в предшествующий период (1343-1359 гг.), которые, не сопровождались заметным сокращением городской территории, за время смуты произошло уменьшение площади города в 4 раза. Связи Азака с другими регионами достигают минимального уровня. На первом этапе (до 1369/1370 г.) фиксируется подъём благосостояния и расцвет ремесел, в частности гончарного, что, вероятно, связано с притоком нового населения. Восстановление города до докризисного уровня не произошло. К этому времени относится большинство наиболее богатых комплексов, исследованных в Азаке. Происходит массовая чеканка медной монеты. Фиксируются следы локальных погромов на городских окраинах. Затем начинается период нестабильности, о чем свидетельствует сооружение оборонительного рва. Зимой 1369/1370 гг. в городе происходят драматические события, которые привели к появлению массовых санитарных захоронений и запустению периферийных районов. На городском центре это отразилось слабо. Последствия оказались отложенными во времени. После этого почти полностью исчезает эмиссия медной монеты. Это затрудняет датировку комплексов 1370-1381 гг. Можно констатировать, что в центре города значительных изменений не произошло, и сохранилась прежняя плотность застройки, но на периферии центрального района были заброшены многие участки. Захват власти Тохтамышем также сопровождался эксцессами, о чём говорят находки санитарного захоронения и кладов в Азаке и окрестностях.

Целью исследования является сравнение различных по конструктиву протяженных линий фортификационных укреплений и попытка четче обозначить их назначение, способы строительства и использования в обороне. «Длинные стены» и «длинные валы» создавались в разных странах и в разные периоды истории, однако чаще всего они использовались на границах степного мира для защиты ареалов оседлости от вторжений кочевнических армий. До наших дней руины этих сооружений сохраняются в виде земляных гряд, называемых обычно валами, однако такие гряды могли представлять собой остатки как насыпных земляных валов, так и древо-земляных стен, а также стен из сырцового кирпича и земляных стен европейского бастионного типа либо стен, построенных по китайскому методу «ханту». Для определения конструкции этих сооружений необходимы тщательные археологические раскопки по современной методике. Все эти протяженные сооружения (независимо от их конструктива) не могли полностью предотвратить вторжение кочевнических орд, но они были способны задержать их движение либо направить их в те места, где размещались военные силы, ожидавшие врага.

Статья посвящена определению этапов становления и развития средневековых мусульманских городов Азербайджана. В комплексном исследовании определена динамика развития мусульманского города Азербайджана: этапы формирования, подъема и упадка. В раннеисламскую эпоху города-крепости Азербайджана превратились в крупные административные, ремесленные, торговые и культурные центры, приобрели обще-мусульманский облик. В сельджукском периоде сложились благоприятные условия для развития городов и городской культуры, с новой силой проявилась творческая энергия и строительный потенциал тюркского этноса. В XI-XII веках процессы урбанизации ускорились, и города достигли высокого уровня как по территории, так и по численности населения. Последствия монгольского завоевания и владычества в различных регионах Азербайджана не были одинаковыми. В Южном Азербайджане негативные последствия монгольских походов были быстро ликвидированы, расширилась градостроительная деятельность, высокими темпами развивались города. XVI-XVII века были периодом застоя и упадка средневековых мусульманских городов Азербайджана. Население покидает города, начинается процесс аграризации города. Результаты данного исследования применимы в теоретических работах по средневековой городской культуре Азербайджана.

Чжурчжэньские городища периода существования государства Восточное Ся (1215-1233 гг.) представляют собой сложную систему фортификации. Готовясь к обороне от монголов, чжурчжэни начинают строить новый тип горных городищ, которые превратились в города-крепости со сложной системой обороны. Каждое городище имело свои функции, от которых зависели их месторасположение, размеры, внутренняя топография. Применяя богатый опыт своих предшественников, они создают свою традицию в градостроительстве, рационально используя естественно-географические условия. Города-крепости возводят на горных отрогах, которые контролировали, прилегающую долину, обеспечивая наиболее выгодную позицию для защиты. Внутри отрога находился распадок, позволявший следить за движением врагов, тогда как враги лишались возможности наблюдать за действиями защитников крепости. Стены крепости сооружались с учетом отвесности скал, что устраняло необходимость возведения рвов. Ворота укрепляли дополнительными сооружениями в виде барбакан. Валы строились в основном земляные, с дополнительными фортификационными сооружениями - башнями, ронделями, барбетами. Дополнительные фортификационные сооружения имели характерные особенности для городов XIII в. и исполняли защитные функции, сочетающиеся со сторожевыми и наблюдательными. Введение чжурчжэнями новых технических решений в градостроительство горных городищ явилось вкладом в эволюцию средневековой фортификации народов Восточной Азии

Работа посвящена систематизации материалов могильника 3 археологического комплекса у с. Маяки (Царино городище). Материалы раскопок отдельных его участков ранее публиковались. Погребения Царина считали сходными с погребениями могильников «зливкинского» типа. Введение в научный оборот неопубликованных материалов в сочетании с ранее изданными показало, что рассмотренный некрополь отнести к могильникам «зливкинского» типа нельзя. К таким объектам более применимо название «безынвентарные некрополи хазарского времени». Эти некрополи сосуществовали в среднем течении Северского Донца наряду с мусульманскими кладбищами и языческими могильниками «зливкинского» типа. По обряду же они имеют сходство со степными некрополями последующего периода, от которых отличаются присутствием высокого процента скорченных погребений. Указанные некрополи возникли на позднем этапе салтово-маяцкой культуры, не ранее конца IX в. Они были оставлены полиэтничным и поликонфессиональным населением, на формирование которого повлияло перемещение групп населения из лесостепи. В их погребальном обряде прослеживается влияние христианства и ислама, без преобладания признаков какой-либо из этих религий. Городища, у которых были обнаружены такие кладбища, несут следы военных действий, завершившихся разгромом. Сходство обряда указанных могильников со степными некрополями постсалтовского времени является свидетельством того, что после гибели салтово-маяцкой культуры это население приняло участие в этнических процессах, связанных с формированием степного оседлого населения последующей эпохи.

Лексика ранних письменных памятников, как и особенности материальной и духовной культуры, свидетельствуют о том, что первичная прародина тюркоязычных народов в глубокой древности находилась где-то в Западной Азии. Тюркские народы Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху раннего Средневековья представляли собою ветвь западной цивилизации, далее всего продвинувшейся на восток. С середины XII в. почти на всей территории современной Монголии господствовали уже монголоязычные племена. Западная культурная принадлежность, до этого веками присущая тюркоязычным племенам Средневековья, была вытеснена и заменена дальневосточными культурными устоями, принесёнными монгольскими народами.

Предметом работы являются социально-политические институты кочевых обществ Внутренней Азии VI-IX вв. (Тюркские и Уйгурский каганаты, каганат Сеяньто и другие объединения) и их трактовка исследователями на основе археологических и письменных данных. Цель статьи - характеристика особенностей общественно-политического устройства кочевников Внутренней Азии второй половины I тыс. н. э. в сравнении с земледельческо-городскими социумами и характеристика основных мнений специалистов по данному вопросу. В работах исследователей основное внимание отводится сравнению кочевых империй Внутренней Азии с Китаем. Такой подход и дает наиболее полярные оценки исследователями политической организации кочевников. Автором было предложено сравнение кочевых социумов с так называемыми «варварскими» обществами Европы (франки и даны). Результатом сопоставления является относительность применения к указанным «варварским» обществам и номадам понятия «государство». Третье направление - сравнение кочевых обществ Внутренней Азии с Уйгурским каганатом, достигшим уровня раннего государства. В итоге другие номадные сообщества выступают как конфедерации, чифдомы и ситуационные государства. Преобладающее мнение о схожести общественно-политического устройства Уйгурского каганата и кочевых империй тюрков недостаточно учитывает результаты археологических исследований в Монголии за последние 20 лет. Благодаря этим данным выявлено, что городская жизнь функционировала не только в столице Орду-балыке, но и на других уйгурских городищах. Наряду с другими факторами, урбанизация в Уйгурском каганате обусловила социальные трансформации и новые политические практики (министры правительства, усиление региональных властей, налог).

В статье рассматриваются предварительные итоги изучения интересного памятника - небольшого городища огузского времени Жезды, расположенного на севере Устюрта. Территория столового плато отличается суровыми природно-географическими условиями. Выделено три периода жизни людей в данном месте. Первый относится к бронзовому веку, когда существовало поселение, одновременное Токсанбаю. Второй период - гунно-сарматское время - отмечен погребальными комплексами и находками керамики. Максимального расцвета поселение достигло в период государства огузских джабгу, политический центр которых в период IX-XI вв. находился южнее Аральского моря в Жанкенте. Об этом свидетельствует культурный слой, заполненный керамикой IX-XI вв. н. э. На городище были исследованы часть стены и три жилища с суфой, теплым полом и остатком тандыра. Полностью изучено центральное жилище со сложной архитектурой постройки, стрельчатым входом и опорами, державшими купольный потолок. В южной части крепости расчищено жилище, которое имело суфу-кан рядом с очагом у западной стены, длинный коридор-вход с севера и еще один очаг у восточной стены. Культурный слой городища содержал большое количество керамики и костей животных, среди которых преобладающими являются кости сайги. На Устюрте, на северных рубежах, содержались небольшие мобильные военные гарнизоны, предназначенные для охраны караванных путей и границ. Исследование крепости Жезды позволяет проследить формирование и функционирование государственных образований раннего и развитого Средневековья Западного Казахстана.

В работе рассмотрены основные сложности в изучении кулайских материалов, выделены универсалии, характерные для формирования локальных вариантов кулайской культуры в различных регионах. На основе анализа имеющихся источников выделен один из этапов, который является началом культурогенетических процессов, приведших к формированию алтайского варианта кулайской культуры. Охарактеризован керамический комплекс этого этапа, получившего название «бочанцевский» по наиболее яркому памятнику. На основании инвентарного комплекса одного из наиболее ранних кулайских памятников (Чудацкая гора) предложены хронологические границы его существования: конец III - II вв. до н. э. Кратко охарактеризованы процессы, которые подтверждают выделенные универсалии, охарактеризованы региональные особенности кульутрогенеза.

В этой статье перечислены основные идеи, связанные с интерпретацией фигур в длиннополых одеждах (так называемых «сапожков»), выгравированных на Ошкольской писанице и других близлежащих памятниках наскального искусства северной Хакасии. Рассмотрены аргументы С. В. Панковой в пользу их трактовки как манихейских или несторианских жрецов и таштыкского возраста этих изображений. Предпринята попытка найти для рассматриваемых фигур альтернативную интерпретацию и датировку. В качестве иконографически близкой аналогии предложена китайская картина XIII в. «Кочевники», на которой показаны женщины в бокках - головных уборах монгольской знати. Сделан вывод, что на китайском средневековом свитке «Кочевники» изображена свадебная процессия, а наскальные гравировки «сапожков» в Хакасии отражали матримониальные контакты вождей енисейских кыргызов с монгольской знатью.

Представлены результаты рентгенофлуоресцентного анализа образца древнего шлака из железоплавильной печи, найденной в предгорьях Нуратинского хребта в Узбекистане. Основной целью работы является рассмотрение влияния прессования порошковых проб шлака на результаты рентгенофлуоресцентного анализа. Показано, что возможно делать рентгенофлуоресцентный анализ порошка археометаллургического шлака без его прессования. Сделано сравнение результатов измерений аналитических проб шлака, выполненных на разных энергодисперсионных спектрометрах (ручной спектрометр Vanta Element-S и настольный спектрометр Shimadzu EDX-7000). Отмечено, что надо контролировать нормировку регистрируемых результатов, выдаваемых протоколами измерений спектрометров.

В статье рассматривается история изучения погребального обряда населения быстрянской культуры северных предгорий Алтая скифо-сакского времени. Приведены взгляды ряда учёных на основные культуроопределяющие характеристики ритуальной практики обозначенной общности. В целом отмечено единство позиций исследователей, касающихся этой проблематики (сооружение курганов из камня и земли; наличие под насыпью одной могилы; устройство деревянной погребальной камеры; ориентировка людей головой в западный сектор горизонта; наличие сопроводительных захоронений лошадей в южной части могильной ямы; и др.). Расхождения позиций археологов относительно некоторых аспектов погребальных традиций «быстрянского» населения объясняется вводом в научный оборот новых данных, позволяющих конкретизировать некоторые особенности ритуальной практики, а также отнесением учёными к быстрянской культуре тех или иных могильников.

Появление новых материалов, полученных в последние годы в Зауралье, позволяет наметить новые исследовательские ракурсы в изучении черкаскульской культуры, занимающей центральное положение в рамках обширной андроноидной общности XVII-XV вв. до н. э. Сложение культуры протекало в лесостепных ландшафтах восточных склонов Среднего Урала на фоне магистрального федоровского импульса и вовлеченности в процессы взаимодействия разнокультурных групп местного населения, представленных в том числе памятниками коптяковской культуры. Для более поздних этапов истории характерен заметный дрейф в степную зону. Приуроченность основной территории черкаскульской культуры к меднорудным месторождениям Уральской горно-металлургической области дает основания рассматривать ее как основного поставщика металла в безрудные районы. Специфику орудийного набора составляли изделия дербеденовской группы.

Изучение проблемы заселения бассейна среднего течения Куры (Гянджа-Газахский регион) в период бронзы позволяет в некоторой степени восстановить древнюю демографию региона, хозяйственную жизнь и общественную структуру общества бронзового периода. На всех трёх этапах периода бронзы общественная жизнь, связанная с естественно-географическими условиями, развивалась в едином ключе, выбор места для поселений населения, заселявшего бассейн, под влиянием социально-экономических и хозяйственных факторов дал интенсивный толчок процессу заселения нагорных, предгорных и равнинных зон. Общественная жизнь бассейна среднего течения Куры, обладающей выгодными естественно-географическими условиями, в период бронзы характеризуется высоким развитием всех отраслей. Результаты проведённых раскопок позволяют говорить, что в отмеченный период большинство участков бассейна среднего течения Куры были более плотно заселены. Поселения, обладающие бόльшими участками, являются примерами этого. У поселений подобного типа имеется много своеобразных характерных черт. Ведущиеся археологические раскопки позволяют постепенно прослеживать уровень развития отдельных участков быта, хозяйственную деятельность, религиозные воззрения и идеологические взгляды древнего населения, а также общественно-экономические, социальные, идеологические изменения, происходящие в жизни населения периода бронзы. Начиная с периода средней бронзы стали осваиваться высокогорные зоны и появились поселения. В этот период в равнинных и относительно предгорных зонах селились земледельческие племена, а в нагорных зонах в основном полукочевые скотоводы. Развитие земледелия и скотоводства стало причиной важных изменений в обществе, формирования различных социальных групп в период бронзы.

Статья посвящена новым материалам в виде археологических комплексов, полученных из раскопок катакомбных погребальных сооружений могильника Культобе в Южном Казахстане I-IV вв., которые в историческом, этнокультурном и хронологическом контекстах связаны с государством Кангюй. Исследования иллюстрируют факт функционирования «Т»-образных дромосных катакомб с коллективными погребениями в качестве семейных (клановых) склепов, в которых практикуют разновременные впускные захоронения в рамках религиозного дуализма и других верований (культ огня) со сложной обрядностью (имитация в подземной конструкции «потустороннего жизненного пространства», «жертвенная пища») и соответствующей погребальной атрибуцией. Информативно насыщенные археологические комплексы из катакомб включают керамику (столовую, кухонную и ритуальную), дистанционное оружие (фрагменты костяных накладок на лук, наконечники стрел), защитный доспех (панцирная пластина), бытовые предметы (ножи, пряжки, оселки, косметические приборы) и массу украшений: наборные ожерелья, браслеты, серьги из бус и подвесок; браслеты из бронзы, ювелирные изделия из золота и серебра (серьги, перстни). Хроноиндикаторы позволяют определить временные границы полученного нового археологического материала из катакомб могильника Культобе Южного Казахстана в пределах I-IV вв.

В статье рассматриваются погребальные комплексы гунно-сарматского времени могильника Акбулак II. Данный могильник расположен на юге Актюбинской области Республики Казахстан. В полевом сезоне 2023 года были продолжены исследования на могильнике Акбулак II, раскопаны один «гантелевидный» объект № 12 и курганы № 5, 6, 8, 9. По раскопанным объектам четко прослеживается тенденция - усложнение обрядовых черт в наземной конструкции, это дополнительное подчеркивание статуса погребенного, так как высота и размеры исследованных объектов были близки. Такую же роль играет и усложнение конструкции могильной ямы. Исследованные памятники показали значимость территории Западного Казахстана для выяснения культурогенеза кочевых сообществ эпохи Великого переселения народов. Получена представительная коллекция артефактов по вооружению, украшениям, конскому снаряжению и бытовым предметам. В целом исследованные комплексы укладываются в период второй половины II в. н. э. - III в. н. э.

Представлен комплексный анализ наиболее распространенного вида степных святилищ в скифское и сарматское время за 1000 лет (VI в. до н. э. - IV в. н. э.): круглых, с валами и рвами, без кровли. Такие сооружения были распространены на территории от Южного Урала и Устюрта до Днепра. Основные зоны их распространения - низовья Урала и Центральное Предкавказье. Иногда они использовались людьми более поздних культур. Это были объекты местного значения. Святилища в сакральных зонах образовывали скопления; известны и одиночные объекты, не связанные с некрополями. Рассмотрены святилища с разным оформлением внутренней площадки, среди которых - имеющие центральную яму для огненных ритуалов. Важными элементами многих сооружений были алтари, жертвоприношения лошадей, овец и быков. Во многих случаях дары специально портили и ломали, в святилища также попадали более древние артефакты. Предполагаются разные виды ритуалов в них, кроме поминальных. После закрытия святилища его часто изолировали слоем грунта или камней.

В статье представлены результаты изучения керамики, обнаруженной в процессе исследования курганов скифо-сакского периода на могильнике Чинета-2, расположенного в Краснощековском районе Алтайского края. Памятник содержит признаки погребального обряда пазырыкской и каменской культур. Изучение коллекции глиняной посуды проводилось в рамках историко-культурного подхода и основано на особенностях функционирования и распространения систем гончарной технологии. В результате исследований установлено, что керамика изготовлена из местного исходного сырья с большим количеством естественных примесей. Обжигали керамику с доступом кислорода при температуре ок. 700 °С. Многие сосуды расписаны охрой, украшены валиками и отпечатками незубчатых инструментов. Несмотря на некоторое своеобразие и наличие сосудов с необычными для комплекса чертами, керамика из могильника Чинета-2 принципиально не отличается от пазырыкской ни по форме сосудов, ни по другим признакам, но имеет аналогии в погребальных комплексах скифского времени Средней Катуни и Юго-Восточного Алтая. В коллекции из Чинеты-2 выявлено несколько пар сосудов, изготовленных, вероятнее всего, тремя группами гончаров. По ряду признаков индивидуального сходства керамики установлено, что восемь из 16 курганов сооружены в короткий хронологический промежуток времени. Полученные данные подтверждают процессы тесного взаимодействия кочевников в скифо-сакский период в Северо-Западном Алтае.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Академия наук РТ

- Регион

- Россия, Казань

- Почтовый адрес

- 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 20

- Юр. адрес

- 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 20

- ФИО

- Салахов Мякзюм Халимулович (Руководитель)

- E-mail адрес

- anrt@rambler.ru

- Контактный телефон

- +7 (843) 2924034

- Сайт

- https:/www.antat.ru/