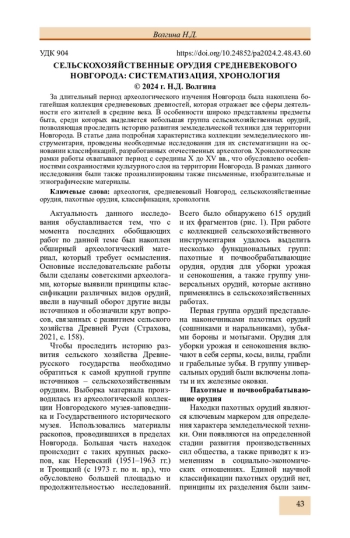

За длительный период археологического изучения Новгорода была накоплена богатейшая коллекция средневековых древностей, которая отражает все сферы деятельности его жителей в средние века. В особенности широко представлены предметы быта, среди которых выделяется небольшая группа сельскохозяйственных орудий, позволяющая проследить историю развития земледельческой техники для территории Новгорода. В статье дана подробная характеристика коллекции земледельческого инструментария, проведены необходимые исследования для их систематизации на основании классификаций, разработанных отечественных археологов. Хронологические рамки работы охватывают период с середины X до XV вв., что обусловлено особенностями сохранностями культурного слоя на территории Новгорода. В рамках данного исследования были также проанализированы также письменные, изобразительные и этнографические материалы.

Идентификаторы и классификаторы

- УДК

- 902. Архелогия

Косы-горбуши представлены двумя типами: северным (новгородским и среднерусским) и южным (рис. 5). Северный тип отличался от южного длиной и высотой изгиба лезвия, у северных кос длина лезвия больше, а высота изгиба лезвия более значительна (Левашева, 1956, с. 90). Древнерусские косы-горбуши скреплялись с рукоятью посредством черенка, который был ýже самого клинка. У северных кос черенки несколько длиннее южных (Чернецов и др., 1985, с. 225). В Новгороде было обнаружено несколько кос со складной рукоятью-футляром (Колчин, 1959, с. 74), которые, по всей видимости, принадлежали воину-всаднику.

Список литературы

1. Александровский А.Л., Гайдуков П.Г., Кренке Н.А. Исследования древнейшего культурного слоя и погребенной почвы на Троицком XI раскопе в Новгороде в 1998 г. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 13 / Отв. ред. В.Л. Янин. Великий Новгород, 1999. С. 358-366. EDN: UXHJEB

2. Александровский А.Л., Леонтьев А.Е., Кренке Н.А., Долгих А.В. Ранняя история ландшафтов древнерусских городов (становление культурного ландшафта) // Русь в IX-XII вв.: общество, государство, культура / Отв. ред. Н.А. Макаров, А.Е. Леонтьев. М.; Вологда: Древности Севера. С. 99-107. EDN: UDTHTV

3. Арциховский А.В. К методике изучения серпов // Труды секции археологии РАНИОН. Вып. IV. М.: РАНИОН, 1928. С. 29-42.

4. Гайдуков П.Г., Кудрявцев А.А., Олейников О.М., Степанов М.А., Язиков С.В. Исследования в южной части Плотницкого конца Великого Новгорода в 2014 г. (раскоп Рогатицкий-2) // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 29 / Отв. ред. В.Л. Янин. Великий Новгород, 2015. С. 66-77. EDN: WIXBMX

5. Гончаров В.К. Райковецкое городище. К.: АН Украинской ССР, 1950. 216 с.

6. Еремеев И.И. К вопросу об аграрной скандинавской колонизации в Восточной Европе в раннем средневековье // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий. (К 100-летию создания российской академической археологии) / Отв. ред. Ю.А. Виноградов, С.А. Васильев, К.Н. Степанова. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2019. С. 324-348.

7. Зеленин Д.К. Русская соха и ее история и виды. Вятка: Губернская Типографiя, 1907. 189 с.

8. Колода В.В., Горбаненко С.А. Сiльське господарство населення Хозарського Каганату в Лiсостеповiй зонi. К.: Академперiодика, 2018. - 167 с.

9. Колчин Б.А. Техника обработки металла в Древней Руси. М.: ГНТИ машиностроительной и судостроительной литературы, 1953. 159 с.

10. Колчин Б.А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого (продукция, технология) // Материалы и исследования по археологии. № 65 / Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. II / Под ред. А.В. Арциховского, Б.А. Колчина. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 7-120. EDN: SNQEGR

11. Колчин Б.А. Новгородские древности. Деревянные изделия / Свод археологических источников. Вып. Е1-55. М.: Наука, 1968. 217 с. EDN: VYGGOX

12. Краснов Ю.А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. М.: Наука 1987. 237 с. EDN: ALEFWC

13. Лаптев А.А. Средневековые оковки заступов на Харьковщине // Харьковский археологический сборник. Вып. 2. Харьков: Мачулин, 2007. С. 12-20.

14. Левашева В.П. Сельское хозяйство // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. / Труды ГИМ. Вып. 32 / Ред. Б.А. Рыбаков. М.: Госкультпросветиздат, 1956. С. 19-105.

15. Минасян Р.С. Классификация серпов Восточной Европы железного века и раннего средневековья // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 19 / Отв. ред. А.М. Микляев. Л.: Аврора, 1978. С. 74-85.

16. Миролюбов М.А. Орудия вторичной обработки почвы и уборки урожая Старой Ладоги // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 17 / Отв. ред. Б.Б. Пиотровский. Л.: Аврора, 1976. С. 119-124.

17. Миролюбов М.А. Сельскохозяйственные орудия Новгородской земли VIII-XIV вв. Автореф. дисс… канд. ист. наук. Л., 1980. 23 с.

18. Михеев В.К. Техника и технология изготовления сельскохозяйственных орудий салтовской культуры // Археологические памятники Юго-Восточной Европы / Отв. ред. Е.В. Дворецкий. Курск: Курский госпединститут, 1985. С. 87-99.

19. Мурашева В.В., Нефедов В.С. Сошники из Гнёздова // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 16 / Отв. ред. В.Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, 2002. С. 187-199.

20. Олейников О.М. Работы в северо-западной части Людина конца Великого Новгорода в 2008 г. (Десятинный I, III, IV раскопы) // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 23 / Отв. ред. В.Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, 2009. С. 36-46. EDN: WJPJNB

21. Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда / Отв. ред. П.И. Кушнер. М.: Наука, 1967. 360 с.

22. Самойлов К.Г. Археологизированные следы работы средневековых пахотных орудий по материалам исследований в Старой Руссе в 2001-2012 гг. // Вестник Новгородского государственного университета. 2013. № 73. Т. 1. С. 103-107. EDN: RPXZXL

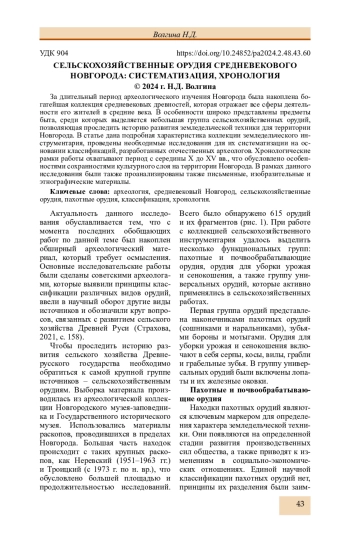

23. Степанов А.М., Страхова Н.Д., Сингх В.К. Редкая находка сельскохозяйственного орудия из Великого Новгорода // Археологические вести. Вып. 31 / Гл. ред. В.А. Лапшин, СПб.: ИИМК РАН, 2021. С. 108-112. EDN: GGFHYL

24. Страхова Н.Д. Древнерусские и западноевропейские изобразительные источники для изучения сельскохозяйственных орудий // Новгород и Новгородская земля. История и Археология. Вып. 34 / Отв. ред. Е.А. Рыбина. Великий Новгород: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, 2021. С. 206-211.

25. Черевичник Д.Л. К вопросу о функциях хазарского складного серпа // Истории оружия. Альманах. 2013. № 8-9. С. 48-63.

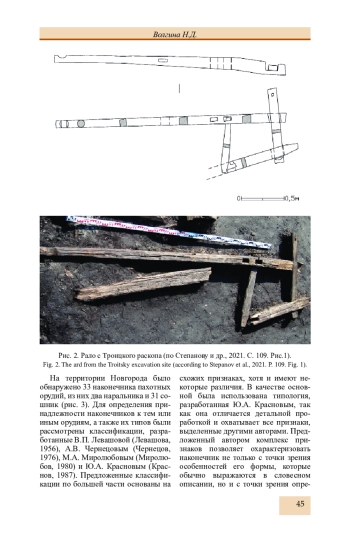

26. Чернецов А.В. Классификация и хронология наконечников древнерусских пахотных орудий // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 146 / Отв. ред. И.Т. Кругликова. М.: Наука, 1976. С. 32-35. EDN: YOZEDY

27. De arkeologiske utgravinger i Gamlebyen, Oslo. Bind 7. Dagliglivets gjenstander - Del I. ǾvreErvik, 1990. S. 345.

28. Minot F. Le mobilieren fer du bâtiment 30 de Châtenois (67). Aspects de la vie économique, domestique et sociale à la fin du Moyen Age. Strasbourg: Université de Strasbourg, 2016. 160 р.

29. Szabó M., Grenander-Nyberg G., Myrdal J. Die Holzfunde aus der frühgeschichtlichen Wurt Elisenhof // Die Lederfunde aus frühgeschichtlichen Wurt Elisenhof. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 1985. P. 9-25.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье представлен анализ результатов исследований, предпринятых в 1997-2000 гг. археологами в долине реки Эгийн-гол на севере Монголии. Рассмотрены материалы трех могильников, на которых раскопаны захоронения XIII - XIV вв. - Мухдагийн ам, Холтост нуга и Элст хотол. На основе особенностей погребального ритуала выделено четыре группы захоронений. В первую вошло 9 могил с некрополей Элст хотол и Холтост нуга. Погребенные в них располагались без дополнительных внутримогильных сооружений. Их укладывали на спину. Тело ориентировали головой на северо-запад, север, северо-восток или восток. Возле рук или ног умерших в могилу укладывали голень, голову или часть позвоночника мелкого рогатого скота. Вторая группа включала четыре захоронения могильника Мухдагийн ам. Умершие располагались в деревянных гробах и были ориентированы головой на север или северо-запад. В районе головы вертикально устанавливали голень овцы. Третья группа включала одно захоронение могильника Мухдагийн ам. У него в могильной яме сделан подбой, в котором находился погребенный. В четвертую группу вошла могила с некрополя Холтост нуга. В ней тело умершего было завернуто в бересту. На протяжении первой половины II тыс. в нижней части долины Эгийн-гола доминирующее положение занимали носители погребальных традиций первой группы. В XIII в. в этом районе появляются представители второй группы захоронений, сопоставимой с саянтуйским погребальным ритуалом. Захоронения третьей и четвертой групп датируются началом II тыс.

В статье рассматриваются проблемы в изучении погребального обряда населения золотоордынского города Маджара. С 1989 г. по 2020 г. на городище Маджары были исследованы небольшие участки в торгово-ремесленном квартале и на городском кладбище. В последнее время были проведены краниологические, археозоологические и палинологические исследования. С начала 2000-х гг. был выявлен и опубликован ряд ценных архивных материалов XVIII-XIX вв. В 2021 г. были утверждены границы городища. На фоне отмеченных позитивных изменений наметилось отставание в изучении погребального обряда населения города, связанное с недостаточной изученностью городского кладбища. В 2020 г. И. Б. Тищенко раскопал 10 погребений в северо-западной части городского кладбища, значительно пополнив имеющуюся источниковую базу. В 2022 г. в серии статей с участием Е. И. Нарожного, И. Б. Тищенко и А. А. Сазонова были предприняты попытки анализа исследованных в 2020 г. погребений. В отмеченных статьях содержатся дискуссионные положения, не учитывающие материалы исследования некрополей Маджара и других золотоордынских памятников. Городское кладбище Маджара нуждается в проведении масштабных исследований.

Рассматриваемые в статье захоронения могильника Талдинский-1 (Республика Казахстан) относятся к раннему и классическому средневековью. Несмотря на малую информативность публикуемого материала из раннесредневековых погребений, они представляют интерес на региональном, центрально-казахстанском уровне, расширяя скудную на данный момент фактуальную базу. Аттрактивным образом погребальный обряд представлен в сооружении № 58, где исследовано захоронение ребенка в сопровождении костяка МРС, положение которого имитирует позу лошади в известных погребениях тюркской культуры. Погребение классического средневековья, датированное радиоуглеродным методом XIII в., представляло собой безынвентарное захоронение девочки возрастом 12-13 лет, устроенное в подбое. По черепу проведена графическая реконструкция облика. Особенности погребальной обрядности позволяют поднять вопрос о выделении синкретических мусульманско-языческих комплексов и распространении ислама в Центральном Казахстане. Анализируя материалы региона, можно констатировать длительность процесса трансформации обрядности, продолжавшегося на протяжении, как минимум двух столетий.

В 1998-2002 гг. проводились полевые исследования некрополя Карши-Баир, расположенного у с. Верхне-Садового. Погребальные сооружения представлены склепами, подбойными и грунтовыми могилами, вырытыми в плотном грунте. Многие материалы были опубликованы (пока только в предварительном плане) и вошли в арсенал историографии. Разнообразный инвентарь - краснолаковая и лепная керамика, стеклянная посуда, бусы, металлические фибулы, пряжки, зеркала, подвески, туалетный набор и др. позволили определить его принадлежность аланам, а хронологические рамки погребений в пределах V - начала VII вв. Его рассмотрение позволяет корректировать этнополитическую ситуацию в Юго-Западном Крыму. Население, оставившее его, в эпоху гуннских вторжений не ушло вглубь полуострова, а осталось в предгорной части, испытывая сильное влияние Херсонеса - Херсона как важнейшего очага позднеантичной культуры. Часть инвентаря связана с эпохой Первого тюркского каганата. Предполагается опубликовать все материалы раскопок и рассмотреть их в широком контексте древностей западной части Евразии. В результате чего некрополь Карши-Баир должен занять своё оригинальное место среди памятников эпохи переселения народов.

В письменных источниках и историографии по архитектуре фортификационных сооружений Русского государства в Сибири и на Дальнем Востоке присутствует путаница в употреблении терминов «городни» и «тарасы», относящихся к конструкции стен. Цель исследования, результаты которого представлены в статье, состояла в выяснении значения термина «городни» в документах конца XVI-XVII вв. Источниковая база представлена письменными, археологическими и картографическими материалами. Установлено, что термин «городни» является более ранним по отношению к термину «тарасы». Смена терминологии не отражала изменения конструкции стен. В исследуемом регионе такая конструкция оборонительных стен как городни не применялась. Оба эти термина подразумевают тарасную конструкцию, которая до середины XVII в. в письменных источниках называлась «городни», а со второй половины XVII в. преимущественно «тарасы».

Представленная статья продолжает серию научных работ, посвященных исследованию центрального мавзолея 1 ханского некрополя у пос. Лапас Астраханской области. В ней рассматривается один из элементов архитектурного декора - изразец-перемычка, наиболее часто встречающийся и имеющий большое разнообразие видов. В статье рассматривается генезис этого вида изразца и пути его появления на территории Нижнего Поволжья. Привлечен широкий круг аналогий в памятниках средневековой архитектуры Средней Азии. Авторами проведен анализ этой группы изделий, подробно рассмотрены все встречающиеся виды орнаментов, определена схема фиксации размеров изделия. Впервые для изразцов-перемычек из этого мавзолея разработана подробная типология, включающая в себя все образцы, известные на памятнике к настоящему времени. Кроме архитектурных и художественных особенностей, изразцы-перемычки имеют функцию хрономаркера, позволяющую, вкупе с другими информационными источниками, датировать время строительства мавзолея.

В статье представлен краткий обзор результатов исследований фортификационных линий Пожегского городища - единственного изученного на Европейском северо-востоке (Республика Коми) хорошо укрепленного поселения, которое функционировало в период XII-XIV вв. Это небольшое мысовое поселение (около 1550 м 2) было основано в долине р. Вымь, как древнерусский форпост на пути в Зауралье. Наибольшего расцвета оно достигло в первой половине XIII в. На памятнике раскопками изучены остатки построек трех строительных этапов (XII, XIII и XIV вв.), выявлена система дерево-земляных фортификационных сооружений (рвы, срубные стены, насыпи) характерная для небольших крепостей средневековой Руси. В статье предпринята попытка реконструкции общего облика оборонительных сооружений Пожегского городища, проведена предварительная оценка основных трудозатрат при их строительстве. Выделяются типы крепостных построек, рассматриваются схемы оборонительных линий и их изменение по этапам строительства.

Исследования по исторической топографии городской культуры Средней Азии связаны с именами классиков археологии: М. Е. Массона, О. Г. Большакова, Южного Казахстана: К. А. Акишева, К. М. Байпакова, Л. Б. Ерзаковича. Великий город Отрар не раз менял свои названия за свою длительную историю (Турар, Турарбент, Тураркент, Фараб) был одним из крупнейших городских центров домонгольской Центральной Азии. Город был сопоставлен с крупнейшим памятником городской культуры Средней Сырдарьи - Отрартобе. В основу этой статьи положены публикации и отчеты прошлых десятилетий исследований. Привлечены результаты документации памятника с помощью современных технологий. По выявленным данным удалось точнее высчитать площадь городской округи, увеличив ее до 400 га. Отрартобе, накопив высоту культурных слоев до 18 м, был заброшен жителями на пороге Нового времени. Больше жизнь на нем не возобновилась. За двухтысячелетнюю историю город испытывал несколько этапов роста и угасания. Город теряет свое первостепенное значение в 1219 г., постепенно превращаясь в крупный, но рядовой город, отдавая первенство Туркестану и Сайраму. Период наивысшего расцвета влияния Отрара приходится на раннетюркское время и эпоху «Мусульманского Ренессанса», о чем свидетельствует развитая трехчастная структура Отрартобе.

В статье рассказывается об археологических раскопках городища Дашбулаг, расположенного в Шамкирском районе на западе Азербайджана. В статье подробно описан ход археологических раскопок, проведенных на средневековом городище Дашбулаг в три этапа: в 2004, 2005 и 2014 годах. В ходе исследования были выявлены производственные и хозяйственные постройки, многочисленные и разнообразные образцы материальной культуры. На основании наблюдений за отложениями единственного культурного слоя, выявленного археологическими раскопками поселения, (мощность слоя 1-1,5 м в зависимости от рельефа) и анализа обнаруженных материалов, было установлено, что в средние века здесь существовало поселение деревенского типа со свободной планировкой. Жизнь в средневековом селе Дашбулаг, основанном в IX веке, была насыщенной до начала XIII века. После монгольских вторжений поселение постепенно пришло в упадок, однако с отдельными перерывами просуществовало до конца XVIII века. Остатки жилых и хозяйственных построек, богатые ремесленные изделия, обнаруженные в результате археологических раскопок на средневековом городище Дашбулаг, являются свидетельством хозяйственной жизни средневекового населения региона, а также развитого гончарного, металлообрабатывающего, стекольного, костерезного и других видов ремесла. Все вышеуказанное позволяет проследить особенности и динамику развития различных отраслей ремесленного производства. Анализ артефактов дает основание говорить о том, что развитие различных сфер ремесленного производства в средневековом поселении сельского типа Дашбулаг не только не было отсталым, а наоборот, ушло далеко вперед в отличие от сельских поселений других регионов.

В статье рассматриваются результаты археологических работ на городище Баба-ата, проведенных в 50-х годах прошлого века. В ходе исследования цитадели городища было выявлено три строительных горизонта, соединенных колодцем общей длиной 15 м. По-своему уникальным оказался нижний горизонт цитадели с центральным купольным помещением, где располагался колодец с подземным ходом. Не имея близких аналогов, здание нижнего горизонта породило среди исследователей массу различных интерпретаций, рассмотревших это сооружение как усадьбу, замок, храм, святилище, ханака и т. д. Архитектурно-археологический анализ всего комплекса источников (статьи, полевые дневники участников экспедиции, чертежи и фотографии объектов исследования и др.), часть из которого нигде не публиковалась, позволил дать совершенно иную интерпретацию и датировку памятника. Городище Баба-ата отождествляется с городом Барукет в арабских письменных источниках, оно было построено саманидами в начале X века как пограничный пункт на северо-востоке империи против гузов. Первоначально здание нижнего горизонта цитадели состояло из двух этажей. Нижний - цокольный этаж, вызвавший массу споров, был убежищем с возможностью эвакуации через подземный ход в период военных действий и не имеет аналогов, являясь своего рода единственным подобным сооружением в средневековой архитектуре Центральной Азии.

В статье рассматривается керамический материал из раскопок 2021 года на территории многослойного памятника стоянка Сюкеевский Взвоз II. Судя по совокупности находок (металлический шлак и кричное железо, заготовки и полуфабрикаты железных изделий, кузнечный инструментарий), в золотоордынское время здесь могла располагаться кузнечная мастерская. Большая часть керамического комплекса представляет собой древнерусскую керамику, что дает основание предполагать здесь поселение выходцев из русских земель. Эта группа керамики на данном поселении различается по степени ожелезненности исходных глин, по степени их запесоченности и по видам искусственных примесей. По характеру находок можно интерпретировать данное местоположение как ремесленную периферию небольшого поселения городского типа, связанную с обработкой железа.

В статье представлены геометрические размеры и формы чугунных котлов, обнаруженных на Саловском I селище в Верхнем Посурье. Кроме этого, в работе отражены результаты исследований одного из фрагментов чугунного котла, ремонтной пластины и шлака, найденных на поселении. Образцы шлака изучались при помощи химического анализа с применением методов, разработанных для определения содержания железа в рудах, концентратах и агломератах. Ремонтная пластина и фрагмент стенки чугунного котла были проанализированы при помощи электронно-лучевого спектрографа. В исследуемых образцах было обнаружено заметное количество фосфора, что, очевидно, обусловлено использованием в качестве сырья для местной чёрной металлургии болотной, озёрной и луговой руды. Для составления статистической базы данных по железолитейному и кузнечному ремесленному производству в Верхнем Посурье и других регионах необходимо проведение дальнейших аналитических изысканий.

В статье представлены результаты углублённого изучения керамических находок с городища Кен-Булун Чуйской области Кыргызстана, полученных в ходе полевого сезона 2022 года. Были расширены сведения об исходном пластичном сырье: помимо глинистого, имеются признаки использования глиноподобного сырья, такого как лёсс. Также зафиксированы две традиции подготовки глин: во влажном и в сухом состоянии. В составлении формовочных масс удалось зафиксировать три традиции: одну смешанную и две несмешанных. Помимо этого, уточнены и дополнены сведения по конструированию сосудов: часть изделий имеет признаки использования форм-моделей. Изучение орнамента было ограничено фрагментарным характером находок, поэтому в статье приведены данные по первому уровню технико-технологического анализа - описание элементов орнамента и определение вида инструмента, которым наносился орнамент. Набор форм керамики довольно обширный и включает кухонную, столовую, тарную керамику, а также изделия бытового назначения. Орнамент и формы керамических изделий Кен-Булуна сближают их с комплексами других поселений Чуйской долины, а также Южного Казахстана.

В статье представлены результаты анализа браслетов роменской культуры с целью определения источников появления тех или иных форм. Всего их учтено 48, исключая 7 изделий из клада 1915 г. в Коробкино, которому посвящена специальная публикация. Наиболее популярными браслетами были дротовые с расширяющимися концами (30 экз.), прототипы которых хорошо известны в славянских древностях VI-VIII в. Эти изделия наряду с пластинчатыми браслетами с расширяющимися концами (6 экз.), которые появились в волынцевское время, выступают на славяно-русских памятниках Восточной Европы IX-X вв. в роли своего рода индикатора роменской культуры. Русский импорт представлен дротовым браслетом с завязанными концами из Шпилевки, а также украшениями из Коробкино. Четыре изделия из тонкой проволоки отражают влияние хазарской моды. Использование в качестве сырья серебра (3 экз.) позволяет предположить их местное изготовление. Два железных пластинчатых браслета с петельками на концах, вероятнее всего, поступили непосредственно из каганата. Прослеживаются слабые связи с финской средой Поволжья, а также контакты между обитателями Новотроицкого и Труворова городищ. В целом набор роменских браслетов представляет самобытное в своей основе явление.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Академия наук РТ

- Регион

- Россия, Казань

- Почтовый адрес

- 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 20

- Юр. адрес

- 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 20

- ФИО

- Салахов Мякзюм Халимулович (Руководитель)

- E-mail адрес

- anrt@rambler.ru

- Контактный телефон

- +7 (843) 2924034

- Сайт

- https:/www.antat.ru/