В специальной литературе заявленная тема до сих пор не являлась предметом рассмотрения. Основываясь на содержании изданной в 1823 г. Р. Лайеллом в Лондоне богато иллюстрированной книги «Характеристика русских и подробная история Москвы. Иллюстрирована многочисленными гравюрами», удалось уточнить целый ряд вопросов, напрямую связанных с архитектурно-художественным своеобразием послепожарной Москвы.

Детально описывая застройку и благоустройство центральной части города, автор, прежде всего, акцентирует внимание на восстановленных после 1812 г. ансамблях Кремля и Красной площади с наиболее примечательными элементами их застройки, в том числе оказавшейся полностью утраченной во время французской оккупации. Цель исследования — дополнить историю послепожарной Москвы новыми свидетельствами и вполне конкретными данными заинтересованного иностранного исследователя, современника и очевидца, проработавшего в России около восьми лет, с 1815 по 1823 г. Это представляется особенно важным еще и потому, что при написании отдельных разделов книги автор опирался на опубликованные труды, изданные как в самой России, так и за границей.

В рамках данного исследования удалось прояснить архитектурные и визуальные особенности целого ряда московских зданий и сооружений, выстроенных в послепожарный период. В предлагаемой работе анализируются также и некоторые аспекты сугубо личного авторского восприятия послепожарной Москвы, так или иначе отражающие взгляд иностранца на историю русского зодчества.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.22227/2500-0616.2024.22.141-162

Напрямую связанные с послепожарной архитектурной тематикой Москвы опубликованные Лайеллом гравированные листы следует разделить на две группы: к первой относятся наиболее примечательные панорамы с широким захватом застройки исключительно в центральной части города, ко второй восходят фасады и планы целого ряда зданий, оказавшихся для него наиболее примечательными.

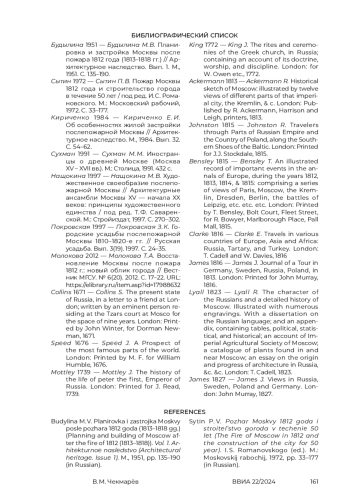

Список литературы

1. Будылина 1951 - Будылина М. В. Планировка и застройка Москвы после пожара 1812 года (1813-1818 гг.) // Архитектурное наследство. Вып. 1. М., 1951. С. 135-190.

2. Сытин 1972 - Сытин П. В. Пожар Москвы 1812 года и строительство города в течение 50 лет / под ред. И. С. Романовского. М.: Московский рабочий, 1972. С. 33-177.

3. Кириченко 1984 - Кириченко Е. И. Об особенностях жилой застройки послепожарной Москвы // Архитектурное наследство. М., 1984. Вып. 32. С. 54-62.

4. Сухман 1991 - Сухман М. М. Иностранцы о древней Москве (Москва XV - XVII вв.). М.: Столица, 1991. 432 с.

5. Нащокина 1997 - Нащокина М. В. Художественное своеобразие послепожарной Москвы // Архитектурные ансамбли Москвы XV - начала XX веков: принципы художественного единства / под ред. Т. Ф. Саваренской. М.: Стройиздат, 1997. С. 270-302.

6. Покровская 1997 - Покровская З. К. Городские усадьбы послепожарной Москвы 1810-1820-е гг. // Русская усадьба. Вып. 3(19). 1997. С. 24-35.

7. Молокова 2012 - Молокова Т. А. Восстановление Москвы после пожара 1812 г.: новый облик города // Вестник МГСУ. № 6(20). 2012. С. 17-22. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17988632

8. Collins 1671 - Collins S. The present state of Russia, in a letter to a friend at London; written by an eminent person residing at the Tzars court at Mosco for the space of nine years. London: Printed by John Winter, for Dorman Newman, 1671.

9. Speed 1676 - Speed J. А Prospect of the most famous parts of the world. London: Printed by M. F. for William Humble, 1676.

10. Mottley 1739 - Mottley J. The history of the life of peter the first, Emperor of Russia. London: Printed for J. Read, 1739.

11. King 1772 - King J. The rites and ceremonies of the Greek church, in Russia; containing an account of its doctrine, worship, and discipline. London: for W. Owen etc., 1772.

12. Ackermann 1813 - Ackermann R. Historical sketch of Moscow: illustrated by twelve views of different parts of that imperial city, the Kremlin, & c. London: Published by R. Ackermann, Harrison and Leigh, printers, 1813.

13. Johnston 1815 - Johnston R. Travelers through Parts of Russian Empire and the Country of Poland, along the Southern Shoes of the Baltic. London: Printed for J. J. Stockdale, 1815.

14. Bensley 1815 - Bensley T. An illustrated record of important events in the annals of Europe, during the years 1812, 1813, 1814, & 1815: comprising a series of views of Paris, Moscow, the Kremlin, Dresden, Berlin, the battles of Leipzig, etc. etc. etc. London: Printed by T. Bensley, Bolt Court, Fleet Street, for R. Bowyer, Marlborough Place, Pall Mall, 1815.

15. Clarke 1816 - Clarke E. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa: Russia, Tartary, and Turkey. London: T. Cadell and W. Davies, 1816

16. James 1816 - James J. Journal of a Tour in Germany, Sweden, Russia, Poland, in 1813. London: Printed for John Murray, 1816.

17. Lyall 1823 - Lyall R. The character of the Russians and a detailed history of Moscow. Illustrated with numerous engravings. With a dissertation on the Russian language; and an appendix, containing tables, political, statistical, and historical; an account of Imperial Agricultural Society of Moscow; a catalogue of plants found in and near Moscow; an essay on the origin and progress of architecture in Russia, &c. &c. London: T. Cadell, 1823.

18. James 1827 - James J. Views in Russia, Sweden, Poland and Germany. London: John Murray, 1827.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В поиске своей узнаваемой пластики архитектор обращается к образам, запечатленным в памяти, начиная с детства и в годы ее учебы. Это могут быть как мимолетные яркие впечатления, так и целые, сложно выстроенные образные системы в архитектуре. Отбору материала из предыдущих контекстов сопутствуют «процедуры» очищения, редуцирования и абстрагирования от исторических образцов и построений. До начала проектирования у З. Хадид имеются особые способы абстрагирования и выделяются области образности, позаимствованные у разных мастеров русского и западноевропейского авангарда, экспрессионизма, сюрреализма, модернизма, метаболизма, постмодернизма и деконструктивизма. Образы, идеи, построения зачастую берутся в концентрированном, «сжатом» и упрощенном до схемы или принципа виде. Все они составляют «банк идей» или авторские репертуары собственных тем, которые в дальнейшем всплывают и включаются, порой случайно и непредсказуемо, в разные моменты по ходу ее творческого процесса и по-своему окрашивают поиски формы смыслами, обогащают их пластическими находками. Образы, позаимствованные из разных контекстов, могут направлять поиски образности по неким «руслам», но такие ветвящиеся «потоки» формообразования могут пересекаться и сливаться, порождая «гибриды», смешения пластических тем разного происхождения. Обращение к истокам образности и попытки проследить пути «припоминания», влияния и «мутации» отдельных образов и образных систем в творческом процессе архитектора могут дать основу для классификации разных видов пластики в формообразовании З. Хадид.

В статье приводится опыт архивных изысканий и архитектурной графической реконструкции утраченного экспериментального жилого дома, выполненного Вячеславом Владимировым и Юлианом Герштейном. Дом был кратко описан в книге лидера конструктивистов Моисея Гинзбурга, но без чертежей и фотографий. Реконструкция первоначального замысла и построенного в результате дома описывается в настоящей статье в сравнении с домом Наркомата финансов РСФСР на Новинском бульваре, как самым известным памятником жилой архитектуры конструктивистов.

Многообразие типовых ячеек Строительного комитета РСФРС, разработанных группой Гинзбурга в конце 1920-х гг., не было полностью воплощено, оставшись уделом экспериментальных домов этой эпохи, потому любой неизвестный ранее пример разработки типологии многоуровневых компактных жилых ячеек ценен вдвойне. К опыту ячеек Стройкома обращались не только сотрудники и ученики Гинзбурга, но и зодчие из других городов страны, в 1930-е гг. и заграницей, в 1970-е гг. снова в СССР. Однако многое в опыте конструктивистов не осмыслено даже в их собственных произведениях. Настоящая статья призвана «нанести на карту» одно из таких «белых пятен».

Японские архитекторы в период Мэйдзи (1868–1912) не только учились в процессе работы у западных специалистов, но и отправлялись получать образование в Европу, где знакомились с традициями европейской архитектуры и, возвращаясь, создавали свои произведения уже на основе западных образцов. Молодых японских зодчих, учеников Дж. Кондера, называют первым поколением японских архитекторов. Они не только получили известность и крупные заказы у себя на родине, но и определили «лицо» японской архитектуры на последующие десятилетия. Творчество таких архитекторов, как К. Тацуно, Т. Катаяма, Т. Сонэ, C. Сатати и К. Симода привело к появлению нового стиля — гиёфу (что дословно переводится как «псевдоевропейский»).

Творчество первого поколения японских архитекторов представляет исследовательский интерес потому, что зодчие стремились не только работать в рамках европейских стилей, но и привнести в свои произведения национальное своеобразие, которое, по их мнению, теряет современная японская архитектура. Японские архитекторы первого поколения получили прекрасное образование уже на основе западных стандартов, ездили во многие европейские страны, таким образом, имели широкий кругозор и осваивали новые для них архитектурные стили не по картинкам. Они не случайно стали лидерами своего времени, эпохи Мэйдзи. Каждого из них беспокоила судьба национальной японской архитектуры. В статье предпринимается попытка охарактеризовать творчество японских архитекторов, принадлежащих «первому поколению», выделив основные направления, по которым они предполагали развивать современную им архитектуру своей страны.

В статье представлен «План уездного города Ростова и заштатного города Нахичевана в 1856 году» из фондов Российского государственного военно-исторического архива, который является наиболее информативным из всех известных в настоящее время чертежей реальной застройки соседних городов в середине XIX в. Сравнительный анализ с известными более ранними и поздними перспективными планами Ростова-на-Дону и Нахичевани-на-Дону, а также рассмотренный контекст архитектурной и градостроительной истории этих городов позволили нам показать наметившиеся тенденции в их развитии, зафиксированные данным чертежом и набиравшие силу вплоть до установления советской власти. К ним прежде всего относятся: тенденция роста территории Ростова-на-Дону по направлению к нахичеванской меже, что впоследствии приведет к слиянию городов; недостаточное количество площадей в городах; тенденция к плотной периметральной и внутриквартальной застройке; выявление в Нахичевани-на-Дону парадного центра с кирпичными зданиями и благоустроенными площадями.

Проблема «национального стиля» является одной из наиважнейших в европейской архитектуре историзма. Среди пестрого разнообразия неостилей, составляющих своего рода «архитектурный словарь» эпохи, в каждой европейской стране особое внимание оказывается привлечено именно к тем периодам в истории национальной архитектуры, которые прочно ассоциируются в сознании современников с расцветом государства.

Как правило, подобных страниц в истории национального зодчества оказывается несколько, и таким образом образцом для подражания становится более чем одна эпоха. Этим объясняется, что в викторианской Англии распространенными национальными неостилями оказываются одновременно и неоготика, и так называемый стиль Тюдор, и, уже на закате викторианского царствования, стиль королевы Анны. На протяжении этого весьма длительного исторического периода не только приоритеты при выборе того или иного стиля как образца для подражания сменяются не раз, но и сама интерпретация взятого за основу образца претерпевает значительные изменения.

Все это находит отражение как в самых различных областях строительной практики викторианского времени, так и в теоретических трудах архитекторов этой эпохи, таких как О. Пьюджин, Р. Керр, Ч. Истлейк и многих других. Проследить на основе их работ, на чем был основан стилистический выбор, как менялись вкусовые предпочтения и сама интерпретация национального архитектурного наследия — задача данной статьи.

Накануне празднования в апреле 2024 г. 300-летнего юбилея философа Иммануила Канта (1724–1804) было проведено изучение письменных и изобразительных источников, относящихся к ныне не существующей застройке главной улицы родного города «прусского мудреца» — Длинной улицы (Лангштрассе) Старого города (Альтштадта) Кёнигсберга (современный Московский проспект Калининграда, РФ). Целью иконографического исследования было описание и воссоздание виртуальной исторической среды центральной части Кёнисберга, по которой когда-то ходил И. Кант, для последующего формирования экскурсионного маршрута по исчезнувшему старинному городу. Жилые дома Старого города начали строиться в конце XIII в. Планировка средневекового города воспроизводила античный «гипподамов» план с правильной решеткой улиц, частично сохранявшейся вплоть до 1945 г. Поставленные тесно, без разрывов, трех- и четырехэтажные дома были обращены к красной линии улицы узкими фасадами, простирались вглубь застройки и имели стандартную планировку каждого яруса. Внешний облик построек менялся в соответствии с архитектурной модой — старинные фахверковые дома заменяли на более репрезентативные: акцентировали маньеристические и барочные входные порталы, увеличивали размеры оконных проемов, изменяли форму наличников, абрис завершающих здание щипцов. Архитектурно-художественные и скульптурные элементы наделялись аллегорическими смыслами и требовали особого прочтения. К числу наиболее привлекательных зданий, облик которых сложился к XVII в. и оставался долгое время неизменным, относились двойное владение под знаком «Пчелиный улей» и дом друга И. Канта — книгоиздателя И. Я. Кантера на Длинной улице Старого города (1630). Созданные на основе изобразительных и письменных источников 3D-модели зданий служат для знакомства с любимым городом философа.

В статье представлена полная реконструкция топонимики дорегулярного русского города, на примере Орла, в период Генерального межевания 1778 г., осуществленная на материале впервые вводимых в научный оборот источников — Полевых записок межевых инженеров и специальных подворовых планов. Обоснована методика реконструкции, освещены ее основные проблемы в связи с особенностями источников. Полученные результаты открывают возможность точного воссоздания внутриквартальной планировки Орла до его перестройки по Регулярному плану, пространственного исследования позднесредневекового города. Предложенная модель позволяет осуществить аналогичные реконструкции и для других городов России.

Волоколамского района Московской области. Дом является объектом культурного наследия федерального значения. Постройка занимает главенствующее место в ансамбле и имеет богатую историю своего формирования, что находит свое подтверждение как в интерьерах, так и на фасадах сооружения. В структуре памятника можно видеть включения различных строительных эпох и архитектурных стилей, детали которых хранят первоначальный облик некогда утраченного объема.

Целью настоящей работы является определение строительной истории постройки, выявление ее первоначальной композиционной схемы и характера деталей декоративно-художественного оформления, разработка графического решения, максимально достоверно раскрывающего первоначальный облик и объемно-пространственную структуру главного дома усадьбы.

В результате проведенных исследований вскрыт пласт архитектурной археологии, позволивший выявить первоначальный облик и стилистические особенности оформления исследуемого объема. На основании полученных данных предложен проект реставрации сооружения, ориентированный на начальный этап его существования. Настоящая графическая реконструкция раскрывает исторический облик давно скрытого от глаз памятника, построенного во второй половине XVIII столетия и ставшего впоследствии основой для возведения классицистического объема главного здания усадьбы Ивановское-Безобразово в первой половине XIX в.

Армянский монастырь Святых Иаковов иерусалимского патриархата Армянской Апостольской православной церкви — один из наиболее почитаемых на Святой Земле и в христианском мире. Монастырь расположен в центре Армянского квартала Старого города Иерусалима. Главной церковью монастыря является кафедральный собор Святых Иаковов — выдающийся памятник армянской архитектуры и искусства середины XII в.

В статье освещаются основные архитектурные особенности памятника и богатое убранство интерьера кафедрального собора. Особое внимание уделяется исследованиям произведений станковой и монументальной масленой живописи: двадцати (20 шт.) картинам малого и восьмидесяти (80 шт.) картинам большого формата на библейские и евангельские сюжеты, а также изображениям Спасителя, Богоматери, святых Отцов Христианской церкви и Никейского Вселенского собора. Данные произведения созданы армянским художником-дьяконом Йовханнэсом на средства иерусалимского патриарха Григора Шхтаякира (Цепеносеца) в 1721–1727 гг.

Архитектура Армении XII–XIV вв. и, в частности, периода могущества Захаридов отличается большим размахом строительства, многообразием конструктивных решений и новизной скульптурного убранства. Среди декоративных средств эпохи отдельное место занимают инкрустации из разноцветных каменных плиток, а также их рельефные имитации на цельных блоках. Такие мозаичные наборы в основном украшали порталы церковных и светских построек, а также алтарные возвышения (арм. бем(а)) и плафоны. В них использовались туфовые плитки в форме звезд, ромбов, многогранников и т. д., гладких или покрытых орнаментальной резьбой, а иногда украшенных фигуративными изображениями. Декор из каменных мозаик имел определенные локальные проявления, обусловленные местными породами туфа, возможностями и традициями столичной архитектурной школы, а также вкусами правящих князей в каждом регионе Армении.

Композиционные схемы инкрустаций XIII–XIV вв., узоры их плиток и образы животных на ряде примеров перекликаются с единовременными исламскими изразцами, массовое производство которых было особенно налажено в Иране. Впервые на эти параллели армянских каменных наборов и керамических изразцов обратил внимание И. Орбели на основе открытий в столице Ани. В основе художественной и стилистической общности этих мозаик лежали в первую очередь тесные торговые, культурные контакты со странами Ближнего Востока. В то же время большое разнообразие видов инкрустаций и их имитаций в Армении говорит об оформлении своеобразной местной школы, во многом обусловленной обилием различного камня в стране и вековыми традициями работы с ним.

На протяжении позднеантичной и средневековой эпох на христианском Востоке изредка строились церкви, преимущественно соборы, в которых внутренняя поверхность апсиды оформлялась вереницей или вереницами ниш. Исследование раскрывает очаги начального развития и важнейшие модификации этого архитектурного мотива, связанного с античным наследием. Впервые прослеживается путь изменения формы и ее роли в композиции апсиды, от Египта на юге до Грузии на севере. Фиксируются и подробно анализируются два выдающихся произведения, зодчие которых внесли существенные изменения в адаптацию мотива к эстетике определенной эпохи. Это раннехристианская церковь Эль-Адра (Богородицы, Йолдат Алохо) в Хахе в северо-месопотамской провинции Тур-Абдин и кафедральный собор конца X в. в столице Армении Ани архитектора Трдата, в которых происходит органичное соединения данного мотива с пристенной аркатурой. В Ани данная тема могла появиться вслед за ее воплощением в главной церкви Санаинского монастыря, но именно мастерам анийской школы принадлежит авторство четырех известных нам церквей с нишами в апсиде. В количестве считанных единиц мотив получает распространение и в Грузии. Выдвигается предположение об ориентации зодчих больших грузинских соборов первой половины XI в. на Анийский собор в вопросе создания композиции апсиды. Анализируются особенности других оригинальных композиций вереницы ниш в апсидах, не получивших дальнейшего развития, а также декорирование ниш рельефной раковиной.

В V–VI вв. в Херсонес Таврический были вывезены сотни мраморных архитектурных деталей из византийских мастерских, расположенных на о. Проконнес в Мраморном море, близ Константинополя. Среди них колонны и капители, амвоны и алтарные преграды, наличники окон и дверей, плиты для облицовки стен и полов. По количеству и разнообразию мрамора Херсонес — самый богатый город в Причерноморском ареале, его можно сравнить с Равенной. Эти мраморные детали, интересные сами по себе как вид архитектурного декора, также очень важны для уточнения хронологии церквей в Херсонесе и в Крыму в целом. Многие элементы мраморного декора перемещались, поэтому сейчас едва ли возможно установить их первоначальное положение. Капители из Херсонеса представляют все известные типы позднеантичной / ранневизантийской капители: композитную капитель с тонким зубчатым аканфом, коринфскую капитель с двумя рядами листьев аканфа и ее разновидности, ионическую импостную капитель, простой импост и ионическую капитель (один экземпляр). Большая часть капителей датируется второй половиной V в. и первой половиной VI в. Именно в этот период и были построены базилики, украшенные мраморами. Настоящая статья посвящена ионическим импостным капителям.

В V–VI вв. в Херсонес Таврический были вывезены сотни мраморных архитектурных деталей из византийских мастерских, расположенных на о. Проконнес в Мраморном море, близ Константинополя. Среди них колонны и капители, амвоны и алтарные преграды, наличники окон и дверей, плиты для облицовки стен и полов. По количеству и разнообразию мрамора Херсонес — самый богатый город в Причерноморском ареале, его можно сравнить с Равенной. Эти мраморные детали, интересные сами по себе как вид архитектурного декора, также очень важны для уточнения хронологии церквей в Херсонесе и в Крыму в целом. Многие элементы мраморного декора перемещались, поэтому сейчас едва ли возможно установить их первоначальное положение. Капители из Херсонеса представляют все известные типы позднеантичной / ранневизантийской капители: композитную капитель с тонким зубчатым аканфом, коринфскую капитель с двумя рядами листьев аканфа и ее разновидности, ионическую импостную капитель, простой импост и ионическую капитель (один экземпляр). Большая часть капителей датируется второй половиной V в. и первой половиной VI в. Именно в этот период и были построены базилики, украшенные мраморами. Настоящая статья посвящена ионическим импостным капителям.

В V–VI вв. в Херсонес Таврический были вывезены сотни мраморных архитектурных деталей из византийских мастерских, расположенных на о. Проконнес в Мраморном море, близ Константинополя. Среди них колонны и капители, амвоны и алтарные преграды, наличники окон и дверей, плиты для облицовки стен и полов. По количеству и разнообразию мрамора Херсонес — самый богатый город в Причерноморском ареале, его можно сравнить с Равенной. Эти мраморные детали, интересные сами по себе как вид архитектурного декора, также очень важны для уточнения хронологии церквей в Херсонесе и в Крыму в целом. Многие элементы мраморного декора перемещались, поэтому сейчас едва ли возможно установить их первоначальное положение. Капители из Херсонеса представляют все известные типы позднеантичной / ранневизантийской капители: композитную капитель с тонким зубчатым аканфом, коринфскую капитель с двумя рядами листьев аканфа и ее разновидности, ионическую импостную капитель, простой импост и ионическую капитель (один экземпляр). Большая часть капителей датируется второй половиной V в. и первой половиной VI в. Именно в этот период и были построены базилики, украшенные мраморами. Настоящая статья посвящена ионическим импостным капителям.

Важнейшей проблемой архитектурной реставрации является проблема сохранения в реставрируемом памятнике диапазона и чувства времени и передача этого чувства человеку. Реставрация, поддержанная современными высокотехнологическими исследованиями, может обеспечить почти абсолютную точность в возвращении исторического облика, как если бы объект был сооружен только сегодня. Однако для выполнения главной цели — создание и открытие памятника обществу, как образа времени — главное — физическое сохранение подлинных исторических элементов и деталей, с возможными элементами руин и патины. Примеры этих двух различных подходов мы видим в современной практике реставрации.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- НИУ МГСУ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

- Юр. адрес

- 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

- ФИО

- Акимов Павел Алексеевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- kanz@mgsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 7818007

- Сайт

- https://mgsu.ru