Статья описывает применение технологии сценарного прогнозирования на основе когнитивного моделирования для оценки вариантов развития объектов городской среды, относящихся, в том числе, к культурному наследию. Приводятся особенности управления имущественным комплексом и территорией муниципальных образований, требующего учета широкого спектра исходных данных о состоянии объектов территории. Сформулированы основные причины, обусловливающие разрушение культурно-исторических объектов. Определены факторы эффективности проведения реставрационных мероприятий. Представлена когнитивная модель развития реставрационных проектов, на основе которой рассмотрен ряд сценариев по преобразованию объекта городской среды, позволяющих оценить эффективность предлагаемых мероприятий.

Идентификаторы и классификаторы

Развитие современных городских территорий формируется под влиянием различных факторов, один из которых — соответствие технологическим изменениям. Утвержденный генеральный план населенного пункта определяет границы муниципального образования и стратегические направления развития муниципальных территорий, его инфраструктуру, но в то же время генеральный план не всегда способствует созданию актуальных проектов, востребованных со стороны местного населения, совместимых с территорией и соответствующих потребностям муниципалитета (Манжилевская, 2016; Парыгин, Алешкевич, Садовникова и др., 2020).

Список литературы

1. Горелова Г. В. Когнитивное моделирование сложных систем: состояние и перспективы // Системный анализ в проектировании и управлении: сб. науч. тр. XXV Международной науч. и учеб.-практич. конф. В 3-х частях. Ч. 1. СПб., 2021. С. 224-248. EDN: FIFIVF

2. Захарова А. А., Подвесовский А. Г., Исаев Р. А. Нечеткие когнитивные модели в управлении слабоструктурированными социально-экономическими системами // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2020. № 4(20). С. 5-23. EDN: PDPPAJ

3. Манжилевская С. Е. Город как основа градостроительного планирования и принятия организационно-управленческих решений по развитию территорий // Инженерный вестник Дона. 2016. № 2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2016/3615 (дата обращения: 25.11.2024). EDN: WWRIKZ

4. Нестерова А. Как BIM и лазерное сканирование спасают при реконструкции и реставрации исторических зданий. URL: https://digital-build.ru/kak-bim-i-lazernoe-skanirovanie-spasayut-pri-rekonstrukczii-i-restavraczii-istoricheskih-zdanij/(дата обращения: 25.11.2024).

5. Парыгин Д. С., Алешкевич А. А., Садовникова Н. П., Зуев А. Ю., Зеленский И. С., Харина А. С., Сивашова Е. С. Оценка согласованности развития обеспечивающей инфраструктуры города на основе анализа пространственных данных системы управления, связи и безопасности // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 2. С. 73-100. EDN: ORKOQP

6. Savina O. V., Sadovnikova N. P., Parygin D. S. Analysis of options for using objects of a municipality property complex in urban area development management // Int. Conf. on Construction, Architecture and Technosphere Safety “IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”. 2020. 962. DOI: 10.1088/1757-899X/962/3/032061 EDN: BBFIKW

7. Савина О. В. Критерии оценки эффективности преобразования объектов имущественного комплекса при управлении развитием территорий города // Инженерный вестник Дона. 2021. № 4. 14 с. URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2021/6915 (дата обращения: 25.11.2024). EDN: KULLFY

8. Серков В. Лазерное сканирование для сохранения объектов культурного наследия и реставрационных работ. URL: https://vc.ru/services/529415-lazernoe-skanirovanie-dlya-sohraneniya-obektov-kulturnogo-naslediya-i-restavracionnyh-rabot (дата обращения: 25.11.2024).

9. Zakharova G. Application of BIM in restoration of cultural heritage objects // BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры. Материалы II Междун. науч.-практич. конф. 15-17 мая 2019 г. СПб., 2019. С. 112-118. DOI: 10.23968/BIMAC.2019.020

Выпуск

Другие статьи выпуска

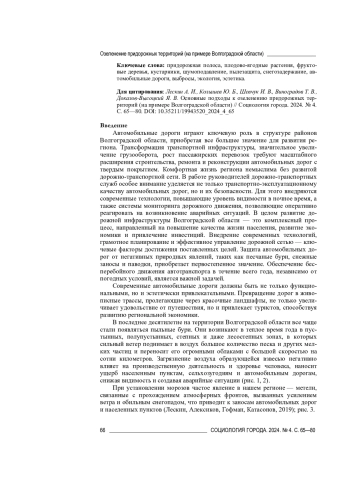

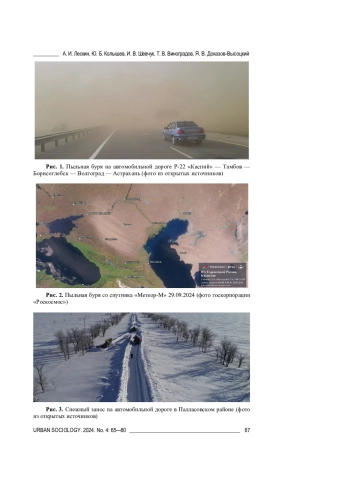

Рассматриваются приемы создания оптимальных экологичных, ресурсосберегающих и визуально-эстетических схем озеленения декоративных придорожных полос на автомобильных дорогах. Анализируется отечественный и зарубежный опыт высадки зеленых насаждений, в том числе фруктовых деревьев и ягодных кустарников, как в больших городах, так и вдоль основных магистралей, соединяющих населенные пункты. Рекомендуются только те породы и виды растений, которые обладают шумоподавлением, защищают и очищают окружающую среду от выхлопных газов движущегося автотранспорта, а также способны задерживать пыльные и песчаные бури и снежные заносы. Посадка низкорослых ягодных кустарников, таких как смородина и шиповник, создает эстетичный вид, а их устойчивость к различным погодным условиям позволяет минимизировать уход за ними. Исследование играет важную роль в понимании важности озеленения придорожных полос в регионах степного, полупустынного и пустынного типов, а также с условиями экстремального климата, где жаркая погода летом и холодные ледяные зимы не дают деревьям возможности разрастаться и создавать естественный защитный барьер. Правильно подбирая растения, можно очищать почву от примесей тяжелых металлов, таких как свинец, цинк и медь, поглощать фенолы, фтор и серу.

Рассматриваются приемы создания оптимальных экологичных, ресурсосберегающих и визуально-эстетических схем озеленения декоративных придорожных полос на автомобильных дорогах. Анализируется отечественный и зарубежный опыт высадки зеленых насаждений, в том числе фруктовых деревьев и ягодных кустарников, как в больших городах, так и вдоль основных магистралей, соединяющих населенные пункты. Рекомендуются только те породы и виды растений, которые обладают шумоподавлением, защищают и очищают окружающую среду от выхлопных газов движущегося автотранспорта, а также способны задерживать пыльные и песчаные бури и снежные заносы. Посадка низкорослых ягодных кустарников, таких как смородина и шиповник, создает эстетичный вид, а их устойчивость к различным погодным условиям позволяет минимизировать уход за ними. Исследование играет важную роль в понимании важности озеленения придорожных полос в регионах степного, полупустынного и пустынного типов, а также с условиями экстремального климата, где жаркая погода летом и холодные ледяные зимы не дают деревьям возможности разрастаться и создавать естественный защитный барьер. Правильно подбирая растения, можно очищать почву от примесей тяжелых металлов, таких как свинец, цинк и медь, поглощать фенолы, фтор и серу.

Зеленый каркас представляет собой сложную структуру, где каждый элемент (ядро, коридор и т. д.) выполняет уникальные функции, поддерживающие экологическую устойчивость градостроительной системы. Для успешного функционирования этой системы необходимо иметь единую пространственную территориальную стратегию, в которой ключевой задачей является интеграция зеленого каркаса в городское и региональное планирование. Это требует разработки комплексного подхода, учитывающего не только сохранение уже существующих зеленых зон, но и создание новых, особенно в участках, подверженных наибольшему антропогенному воздействию. Перспективы устойчивого развития региона напрямую зависят от успеха в поддержке здоровья и интеграции экосистем. Это требует сочетания усилий всех заинтересованных сторон, включая государственные и муниципальные органы, экологические организации, частный бизнес и местное население. Совместные действия по укреплению зеленого каркаса могут стать эффективным инструментом для адаптации к изменениям климата, защиты биоразнообразия и обеспечения будущих поколений здоровой и устойчивой окружающей средой. Повседневная жизнь градостроительных систем выходит за пределы городской черты, оказывая значительное влияние на окружающие территории. Эти системы формируют использование пригородных районов и в значительной мере определяют их облик. Крупные города, численность населения которых превышает миллион человек, оказывают наибольшее воздействие на соседние территории, трансформируя их в зависимости от своих нужд. В России такие города преимущественно сосредоточены в европейской части страны. Их развитие и динамика жизнедеятельности неизбежно приводят к изменению ландшафта и инфраструктуры пригородных зон, способствуя их интеграции в общую систему метрополий. Все эти вопросы и задачи научной статьи являются продолжением научной школы академика А. В. Антюфеева, который совместно с профессором В. И. Атоповым ввел понятие градостроительной системы «Большой Волгоград», что и стало дальнейшим предметом изучения их учеников и последователей.

В настоящее время перед урбанистическими центрами Российской Федерации стоит задача разработки и развития отечественных технологий, что предполагает создание сети межвузовских кампусов и интеграцию образовательной и бизнес-сфер для достижения синергетического эффекта. Далеко не все города обладают возможностью интеграции кампуса в центральную плотную городскую структуру. При этом в последние десятилетия современные мегаполисы сталкиваются с комплексом проблем, связанных с деградацией территорий бывших промышленных зон, высокой транспортной нагрузкой, загрязнением воздуха и дефицитом рекреационных зон в условиях уплотнения застройки. Неэффективное использование территорий и низкий уровень экологической безопасности снижают качество жизни горожан. Эти вызовы требуют пересмотра традиционных подходов к планировке и реновации городских районов. В качестве альтернативы традиционному зонированию (жилые районы, промышленные зоны, центр города, рекреационные зоны) предлагается модель самодостаточных территориальных единиц по типу университетских кампусов на основе mixed-use формата. В его структуре гармонично сочетаются жилые, рекреационные, образовательные и производственные функции, обеспечивая максимальную доступность и интеграцию различных сфер жизнедеятельности. Такая модель позволит комплексно решать накопившиеся в городах проблемы и формировать более устойчивую, энергоэффективную и сбалансированную городскую среду. В статье рассматриваются: исторический путь кампусов в мире, от зарождения термина до его трансформации на сегодняшний день; мировой опыт применения модели университетов на депрессивных территориях и анализ бывшей промышленной территории металлургического комбината «Красный Октябрь» г. Волгограда. Авторами предлагается размещение на бывшей промышленной территории одного из вариантов межвузовского кампуса с оценкой перспективного развития территории.

В статье рассматривается то, как снос зданий попал в повестку дня и стал актуальным и интересным горожанам новостным сюжетом. СМИ стали инструментом в руках общественников, позволяющим осветить снос, привлечь к нему внимание горожан и выявить важные проблемы, касающиеся, с одной стороны, сохранения исторических зданий, а с другой, - защиты тех зданий, которые не имеют охранного статуса, но все же представляют ценность для горожан. Конфликт вокруг сноса разворачивается в основном вокруг тех объектов, которые не включены в Единый реестр объектов культурного наследия или в перечень выявленных объектов культурного наследия, и их судьба определяется решением собственника. Подача заявления на включение объекта в перечень временно останавливает работы по сносу. Сообщения о сносе в информационном поле возникают неожиданно, они сопровождаются кадрами с места событий, архивными фото объектов, а последующие стремительно развивающиеся события несомненно вызывают интерес. СМИ в освещении сноса играют ключевую роль, непосредственно влияя на восприятие ценности того или иного объекта. В статье перечислены основные фреймы, используемые в сообщениях, а также выявлены различия в описании фактов сноса в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане и Челябинске.

В статье рассматриваются существующие взгляды на структуру повседневности. На основе ранее данного определения этого понятия утверждается новый взгляд на структуру именно городской повседневности как наиболее актуальный в эпоху тотальной урбанизации. Рассматриваются отдельные аспекты городской повседневности (экологический, социальный, архитектурный и виртуальный) как общие для всех и устойчивые представления людей о четырех онтологических данностях - природе, общественных отношениях, архитектурном пространстве и виртуальном пространстве. Приводятся примеры проявлений в городской жизни. Предлагается тезис, что городскую повседневность создает как развитие и устойчивость каждая из этих частей, а также динамика их взаимной интегрированности или конфликтности.

В статье предпринимается попытка историко-концептуального анализа «права на город», политико-философского понятия, означающего право горожан на преобразование городской жизни. «Право на город» - понятие, ориентированное на упорядоченное и обоснованное участие разных групп горожан в общем пространстве города. В первой части статьи затрагиваются биография, творчество и собственные дефиниции данного понятия в трудах французского философа-марксиста Анри Лефевра. Понятие права на город впервые сформулировано им в статье «Право на город» (1967 г.). В конце XX - начале XXI в. данное понятие стало основой для обсуждения проблемы социальной справедливости в городском контексте как на теоретическом уровне в работах академических авторов из социальной теории, социологии, урбанистики, так и в политической плоскости, став популярным лозунгом для городских социальных движений по всему миру, включая Россию. В 2001 г. Городской Статут, базирующийся на идее права на город, был закреплен на уровне федерального конституционного законодательства Бразилии. Ключевая трудность реализации «права на город» на практике связана с его смысловой неопределенностью. Другая сложность связана с декларативным характером и отсутствием легальных реальных механизмов его имплементации в политико-правовую плоскость. Наконец, проблемная сторона этого права заключается в трудности различения оправданных и неоправданных требований в рамках права на город.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ВолгГТУ

- Регион

- Россия, Волгоград

- Почтовый адрес

- 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28.

- Юр. адрес

- 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28.

- ФИО

- Навроцкий Александр Валентинович (Ректор)

- E-mail адрес

- rector@vstu.ru

- Контактный телефон

- +7 (844) 2248115

- Сайт

- https://vstu.ru