1. Duchnowski R., Wyszkowska P. Unstable Object Points during Measurements - Deformation Analysis Based on Pseudo Epoch Approach // Sensors. 2022. Vol. 22. 9030. 10.3390/s22239030. (https://www.mdpi.com/1424-8220/22/23/9030). DOI: 10.3390/s22239030.( EDN: SUYIOX

2. Zhou J., Shi B., Liu G., Ju S. Accuracy analysis of dam deformation monitoring and correction of refraction with robotic total station // PLoS ONE. 2021. Vol.16(5). P. e0251281. 10.1371/journal.pone.0251281. (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251281). DOI: 10.1371/journal.pone.0251281.( EDN: BMXHNB

3. Banimostafavi Z., Sharifi M.A., Farzaneh S. Evaluation of unstable points detection methods in geodetic GNSS-based networks // Iranian Journal of Geophysics. 2023. Vol. 16(4). P. 175-192. 10.30499/ijg.2023.350587.1441. (https://www.ijgeophysics.ir/article_164315.html?lang=en). DOI: 10.30499/ijg.2023.350587.1441.(

4. Amiri-Simkooei A.R., Alaei-Tabatabaei S.M., Zangeneh-Nejad F., Voosoghi B. Stability analysis of deformation-monitoring network points using simultaneous observation adjustment of two epochs // Journal of Surveying Engineering. 2017. Vol. 143(1). P. 04016020. 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000195. (https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29SU.1943-5428.0000195). DOI: 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000195.(

5. Odziemczyk W. Application of Optimization Algorithms for Identification of Reference Points in a Monitoring Network // Sensors. 2021. Vol. 21. P. 1739. 10.3390/s21051739. (https://www.mdpi.com/1424-8220/21/5/1739). DOI: 10.3390/s21051739.(

6. Маркузе Ю.И., Лэ Ань Куонг. Исследование алгоритма для анализа деформаций геодезических пунктов при наблюдении за горизонтальными смещениями гидротехнических сооружений // Геодезия и картография. 2017. №7. С. 23-30. 10.22389/0016-7126-2017-925-7-23-30. (https://geocartography.ru/scientific_article/2017_7_23-30). DOI: 10.22389/0016-7126-2017-925-7-23-30.( EDN: ZEOJXJ

7. Пенев П.Д. Анализ устойчивости реперов высотной основы // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2005. №4. С. 3-16. EDN: VHTHDH

8. Wiśniewski Z.; Kamiński W. Estimation and Prediction of Vertical Deformations of Random Surfaces, Applying the Total Least Squares Collocation Method // Sensors. 2020. Vol. 20. P. 3913. 10.3390/s20143913. (https://www.mdpi.com/1424-8220/20/14/3913). DOI: 10.3390/s20143913.(

9. Дьяков Б.Н. Сравнительный анализ способов Костехеля и Марчака // Маркшейдерский вестник. 2009. №6. С. 43-46. EDN: MBGLMR

10. Мустафин М.Г., Наумов А.С. Контроль допустимых деформаций земной поверхности при строительстве вертикальных выработок в условиях застроенных территорий // Записки Горного института. 2012. Т. 198. С. 194-197. EDN: QZERVL

11. Нгуен Х.В., Мустафин М.Г. Анализ и пути развития методов оценки устойчивости опорных реперов при наблюдениях за оседаниями земной поверхности // Естественные и технические науки. 2017. №5(107). С. 89-96. EDN: YTWOBT

12. Мустафин М.Г., Нгуен Х.В. Способ оценки вертикальных смещений оснований зданий и сооружений // Естественные и технические науки. 2018. №11(125). С. 240-247. EDN: VRCOOQ

13. Мустафин М.Г., Нгуен Х.В. Оценка вертикальных смещений оснований зданий и сооружений на основе анализа элементов деформационной сети // Геодезия и картография. 2019. Т. 80. №3. С. 11-19. 10.22389/0016-7126-2019-945-3-11-19. (https://geocartography.ru/scientific_article/2019_3_11-19). DOI: 10.22389/0016-7126-2019-945-3-11-19.( EDN: ZYLNRB

14. Мустафин М.Г., Васильев Г.Е. Оценка смещений пунктов свободной геодезической сети при повторных наблюдениях с незакрепленных точек // Вестник СГУГиТ. 2023. Т. 28. № 4. С. 38-48. EDN: QNBGJB

15. Owczarz K. A review of geodetic and remote sensing methods used for detecting surface displacements caused by mining // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 609. No. 1. P. 012076. 10.1088/1755-1315/609/1/012076. (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/609/1/012076). DOI: 10.1088/1755-1315/609/1/012076.(

16. Eteje S.O. Detailed Geodetic Technique Procedures for Structural Deformation Monitoring and Analysis // International Journal of Scientific and Technological Research. 2020. Vol. 6(7). P. 7-23. 10.7176/JSTR/6-07-02. (https://iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/52587). DOI: 10.7176/JSTR/6-07-02.(

17. Шестаков Н.В., Герасимов Г.Н., Герасименко М.Д. Учет сезонных вариаций координат пунктов GPS/ГЛОНАСС-наблюдений при исследовании современных движений земной коры // Геодезия и картография. 2009. №9. С. 46-51. EDN: SZDOJZ

18. Богданец Е.С., Черёмухина О.О. Анализ влияния температурного поля на высотное положение сети базовых GNSS-станций // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2017. №1. С. 17-21. EDN: XWFITH

19. Бовшин Н.А. Исследование зависимости координат EPN/IGS-станций от температуры окружающей среды // Геодезия и картография. 2022. №3. С.2-13. 10.22389/0016-7126-2022-981-3-2-13. (https://geocartography.ru/scientific_article/2022_3_2-13). DOI: 10.22389/0016-7126-2022-981-3-2-13.( EDN: JPKINB

20. Калинников В.В., Устинов А.В., Косарев Н.С. Влияние атмосферных нагрузок на результаты спутникового мониторинга здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 методом PPP // Вестник СГУГиТ. 2020. Т. 25. №3. С. 34-41. 10.33764/2411-1759-2020-25-3-34-41. (https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-atmosfernyh-nagruzok-na-rezultaty-sputnikovogo-monitoringa-zdaniya-stantsionnogo-uzla-zagorskoy-gaes-2-metodom-ppp/viewer). DOI: 10.33764/2411-1759-2020-25-3-34-41.( EDN: VNUBMF

21. Вшивкова О.В., Маслов Е.В. Влияние ошибки моделирования тропосферной задержки на результаты высокоточного позиционирования РРР-методом // Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2023. Т. 67. № 2. С. 21-31. DOI: 10.30533/GiA-2023-009 EDN: EASITG

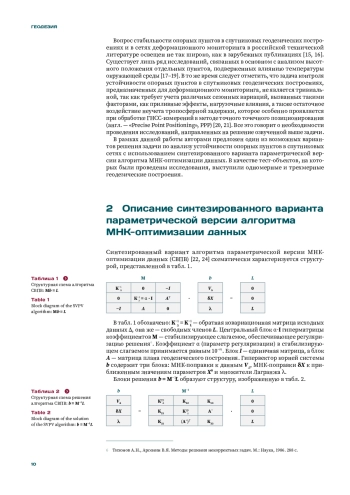

22. Падве В.А. Математическая обработка и анализ результатов геодезических измерений: монография. В 2 ч. Ч. 2. Синтезированные и комбинированные алгоритмы точностной МНК-оптимизации и анализа результатов измерений. Новосибирск: СГУГиТ, 2018. 135 с. EDN: HTMSRY

23. Карпик А.П., Обиденко В.И., Косарев Н.С., Шендрик Н.К. Исследование однородности координатной основы ГСК-2011 при построении геодезической сети специального назначения // Геодезия и картография. 2021. № 10. С. 2-12. 10.22389/0016-7126-2021-976-10-2-12. (https://geocartography.ru/scientific_article/2021_10_2-12). DOI: 10.22389/0016-7126-2021-976-10-2-12.( EDN: XSVPYM

24. Падве В.А., Косарев Н.С. Синтезированные варианты МНК-оптимизации геопространственных данных в геодезии, ГНСС-технологиях, метрологии и кадастре. Новосибирск: СГУГиТ, 2024. 166 с.

25. Teunissen P.J.G., Montenbruck O. (eds.) Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems. Springer International Publishing AG, 2017. 1272 p.