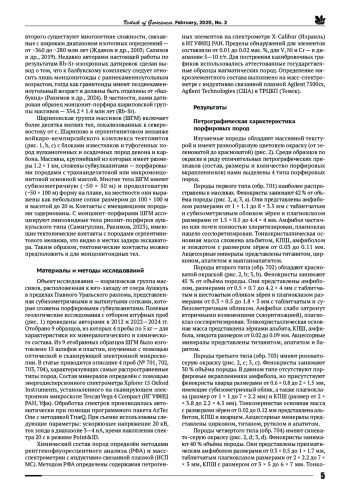

В статье впервые даётся детальное минералого-петрогеохимическое описание порфировых пород шариповской группы балбукского комплекса зоны Главного Уральского разлома Южного Урала. Они визуально разделяются на 4 основных типа по окраске, количеству и составу вкрапленников, но в целом обладают близким минеральным составом, являясь членами единой трахиандезит-трахитовой ассоциации. Важнейшим минералом, определяющим условия образования пород, является амфибол, соответствующий паргаситу и магнезиогастингситу (Mg# варьирует от 0.80 до 0.35). Кристаллизация амфибола началась при температуре около 842-973 °C. Фракционирование амфибола в трахитовой магме обусловило петрогеохимические вариации пород, выраженные в распределении главных петрохимических компонентов и ряда несовместимых элементов. Геохимически шариповские порфировые породы близки к адакитам (высокие Sr/Y-, La/Yb-отношения), а их источниками могли быть породы нижней коры Южного Урала (включающие ультрабазит-базиты Главного Уральского разлома и рифейские осадочно-метаморфические образования).

Идентификаторы и классификаторы

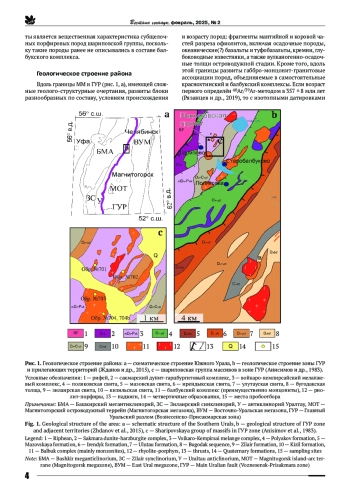

Изучаемые породы обладают массивной текстурой и имеют разнообразную цветовую окраску (от зеленоватой до красноватой) (рис. 2). Среди образцов по окраске и ряду отличительных петрографических признаков (состав, размеры и количество порфировых вкрапленников) нами выделены 4 типа порфировых пород. Породы первого типа (обр. 701) наиболее распространены в массивах. Фенокристы занимают 42 % от объёма породы (рис. 2, а; 3, а).

Список литературы

1. Анисимов И. С., Сопко Л. Н., Ямаев Ф. А., Калташева И. И., Козлов В. И., Петров Ю. М. Отчёт по геологическому доизучению масштаба 1:50000 Северо-Учалинской площади (планшеты: N-40-48 В-б, в, г; N-40-59-Б-б, г; N-40-60-A; N-40-72-A) за 1978-1983 годы, 1983.

2. Жданов А. В., Ободов В. А., Макарьев Л. Б., Матюшков А. Д., Молчанова Е. В., Стромов В. А., Полянская Т. Л., Калташев А. П. Геологическое доизучение масштаба 1:200000 и подготовка к изданию госгеолкарты-200 территории листа N-40-XXVIII (Учалинская площадь) / Отчёт по темам № 608 и № 140 в 2 кн. СПб., 2003. Кн. 1. 284 с.

3. Знаменский С. Е. Роль сдвиговых дуплексов в региональном структурном контроле позднепалеозойского золотого оруденения Магнитогорской мегазоны (Южный Урал) // Литосфера. 2009. № 4. С. 83-92.

4. Пучков В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПресс, 2010. 280 с. EDN: SMDNVH

5. Пучков В. Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Гилем, 2000. 146 с. EDN: TDGXOJ

6. Рахимов И. Р., Вишневский А. В. Роговая обманка в ультрамафит-мафитах худолазовского комплекса Южного Урала: условия кристаллизации и петрологические следствия // Литосфера. 2023. № 5. С. 766-784. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-5-766-784

7. Рахимов И. Р., Самигуллин А. А., Холоднов В. В., Шагалов Е. С. Этапы проявления монцонитового и гранитового магматизма Балбукского ареала (Южный урал) по данным Rb-Sr-геохронологии // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. 2024. № 15. С. 184-187. EDN: ALHETH

8. Рязанцев А. В., Новиков И. А., Разумовский А. А. Каменноугольный окраинно-континентальный мафит-ультрамафитовый комплекс параллельных даек Западно-Магнитогорской зоны (Южный Урал) // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2019. № 3. С. 42-50. DOI: 10.32454/0016-7762-2019-3-42-50 EDN: RVGVGG

9. Салихов Д. Н., Холоднов В. В., Пучков В. Н., Рахимов И. Р. Магнитогорская зона Южного Урала в позднем палеозое: магматизм, флюидный режим, металлогения, геодинамика. М.: Наука, 2019. 392 с. EDN: AEQHLG

10. Салихов Д. Н. Магматизм и оруденение позднего палеозоя Магнитогорского мегасинклинория. Уфа: БФАН СССР, 1985. 96 с. EDN: SYXSKV

11. Салихов Д. Н., Бердников П. Г. Магматизм и оруденение позднего палеозоя Магнитогорского мегасинклинория. Уфа, 1985. 94 с. EDN: SYXSKV

12. Салихов Д. Н., Митрофанов В. А. Интрузивный магматизм верхнего девона - нижнего карбона Магнитогорского мегасинклинория (Южный Урал). Уфа: УНЦ РАН, 1994. 142 с. EDN: SYXSLP

13. Самигуллин А. А., Рахимов И. Р. Минералого-геохимические особенности гранитных массивов Аушкуль, Каматал и Шартым (балбукский комплекс, Южный Урал) // Геологический вестник. 2023. № 3. С. 74-86. DOI: 10.31084/2619-0087/2023-3-7

14. Ферштатер Г. Б. Палеозойский интрузивный магматизм Среднего и Южного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2013. 368 с. EDN: OSGRQC

15. Castillo P. R. Adakite Petrogenesis // Lithos. 2012. V. 134. P. 304-316. DOI: 10.1016/j.lithos.2011.09.013 EDN: PKRLTH

16. Conceicao R. V., Green D. H. Derivation of potassic (shoshonitic) magmas by decompressionmelting of phlogopite + pargasite lherzolite // Journal of Geology. 2004. V. 72. P. 209-229.

17. Deer W. A., Howie R. A., Zussman J. An Introduction to the Rock-Forming Minerals. 2nd Edition, Prentice Hall, Harlow. 1992.

18. Hey M. H. A new review of the chlorites // Min. Mag, 1954. V. 30. P. 277-292.

19. Jung S., Romer R. L., Pfänder J. A., Berndt J. Petrogenesis of early syn-tectonic monzonite-granodiorite complexes - Crustal reprocessing versus crustal growth // Precambrian Research. 2020. V. 351. P. 105967. DOI: 10.1016/j.precamres.2020.105957 EDN: YIWACW

20. Karsli O., Dokuz A., Kandemir R., Aydin F., Schmitt A. K., Ersoy E. Y., Alyildiz C. Adakite-Like Parental Melt Generation by Partial Fusion of Juvenile Lower Crust, Sakarya Zone, Ne Turkey: A Far-Field Response to Break-Off of the Southern Neotethyan Oceanic Lithosphere // Lithos. 2019. V. 338-339. P. 58-72. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.03.029 EDN: YXIRAU

21. Lanari P., Wagner T., Vidal O. A thermodynamic model for ditrioctahedral chlorite from experimental and natural data in the system MgO-FeO-Al2O3-SiO2-H2O: applications to P-T sections and geothermometry // Contributions to Mineralogy and Petrology. 2014. V. 167. P. 268-287.

22. Le Maitre R. W. Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks, 2nd ed. 2002. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press // Geological Magazine. 2003. V. 140(3). P. 367-367. DOI: 10.1017/S0016756803388028

23. Leake B. E., Wooley A. R., Arps C. E. S. et al. Nomenclature of amphiboles. Report of the Subcommittee on amphiboles of the International Mineralogical Association Commis sion on New Minerals and Mineral Names // Mineral. Mag. 1997. V. 61. P. 295-321.

24. Liao Y., Wei C., Rehman H. U. Titanium in calcium amphibole: Behavior and thermometry // Amer. Miner. 2021. V. 106(2). P. 180-191.

25. Lyubetskaya T., Korenaga J. Chemical composition of earth’s primitive mantle and its variance // Journal of geophysical research. 2007. V. 112. P. 1-21. DOI: 10.1029/2005JB004224

26. Otten M. T. The origin of brown hornblende in the Artfjallet gabbro and dolerites // Contrib. Mineral. Petrol. 1984. V. 86. P. 189-199. EDN: CRZKJS

27. Peccerillo A., Taylor S. R. Geochemistry of Eocene Calc-Alkaline Volcanic Rocks from the Kastamonu Area, Northern Turkey // Contributions to Mineralogy and Petrology. 1976. V. 58. P. 63-81. EDN: SJZRPF

28. Richards J. P., Kerrich R. Special Paper: Adakite-Like Rocks: Their Diverse Origins and Questionable Role in Metallogenesis // Economic Geology. 2007. V. 102 (4). P. 537-576. DOI: 10.2113/gsecongeo.102.4.537 EDN: ASYAPJ

29. Solomovich L. I., Trifonov B. A. Rapakivi granites within Phanerozoic collisional orogens as a possible consequence of continental subduction and following exhumation of the Precambrian crust: Evidences from the Permian Jangart rapakivi in South Tien Shan collisional belt, Eastern Kyrgyzstan // Journal of Asian Earth Sciences. 2014. V. 96. P. 332-343. DOI: 10.1016/j.jseaes.2014.09.028 EDN: UFBWLP

Выпуск

Другие статьи выпуска

Традиционно в День российской науки в Коми научном центре Уральского отделения Российской академии наук прошел день открытых дверей. Праздник начался 7 февраля с мастер-класса для школьников “Загадки недр: что есть что?” в Геологическом музее и дня открытых дверей в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина. Одно из направлений подготовки - 05.03.01 «Геология» (степень бакалавра) - было представлено студентами кафедры экологии и геологии Института естественных наук Коми УРО РАН и научными сотрудниками Института геологии Коми УРО РАН. Участники этих мероприятий познакомились с профессией геолога, различными геологическими и минералогическими коллекциями, а также овладели некоторыми практическими навыками.

В данной работе приведена экспериментальная оценка применимости стереологического принципа (равенство площадных и объемных соотношений) для невысоких содержаний изучаемой фазы и различных текстурно-структурных параметров. Этот принцип хорошо работает для равномерно распределенных в объеме эллипсоидальных частиц. В других случаях к средним значениям соотношений фаз, определенных по шлифам или аншлифам, необходимо применять поправочный коэффициент, зависящий от структурно-текстурных характеристик.

Очерк посвящен выдающемуся российско-немецкому физхимику Вильгельму Оствальду, лауреату Нобелевской премии по химии 1909 г. Кратко рассмотрена его научно-организационная деятельность, которая началась в Дерптском университете, продолжилась в Рижском политехникуме и наиболее плодотворно происходила в Лейпцигском физико-химическом институте. С именем Оствальда связан переворот в химии, который произошел на рубеже XIX и XX столетий. Особое внимание уделено его всемирно известной научной школе и её урокам. Обсуждается удивлявшее современников отрицание Оствальдом атомов как материальных объектов. Рассмотрено также распространенное в кристаллогенезисе явление «оствальдова созревания» - укрупнения кристаллов в полидисперсной системе.

Актуальность работы определяется тем, что активная разработка месторождений полезных ископаемых на севере Республики Коми провоцирует возникновение различных сейсмических событий. Большинство из них остаются незамеченными и неизученными. Целью исследований были рекогносцировочные сейсмические наблюдения северных районов республики. Для выяснения фактической сейсмической обстановки на территории Воркутинского углепромышленного района и протекающих здесь горно-динамических процессов летом 2023 г. были организованы экспедиционные сейсмологические работы на Полярном Урале. Подобные кратковременные наблюдения на Приполярном Урале проводились также в 2021 г. и предваряли установку стационарной сейсмической станции в Инте. Полевые работы выполнялись в 3 этапа: на известняковом карьере «Юнь-Яга», в южной периклинали массива Енганепэ и южной части хр. Нияхой. Сейсмические записи характеризуются низким и средним уровнями шумов в сравнении с новой моделью шумов Петерсона. Всего было зарегистрировано более 100 локальных сейсмических событий с энергетическим классом по Т. Г. Раутиан Кр = 3.8-8.9 и магнитудой ML от -0.2 до 2.8. Пространственное распределение сейсмических событий показало, что они в основном сосредоточены вокруг Воркуты и, соответственно, шахтных полей. Изучение горнодобывающей активности, а также анализ волновой картины позволили нам выявить отличия волновых форм шахтных динамических явлений и промышленных взрывов и установить природу сейсмических событий. Большинство событий являются динамическими явлениями на угольных шахтах. Построен график повторяемости, характеризующий особенности сейсмических процессов. Исходя из закона повторяемости, можно утверждать, что временными наблюдениями на Полярном Урале регистрировалась именно техногенная сейсмичность в пределах Воркутинского углепромышленного района.

Объектами исследования являются породы и почвы Валаамского архипелага. Архипелаг сложен магматическими породами основного состава, в понижениях перекрытыми осадочными породами, что обусловило уникальное разнообразие природных комплексов на его территории. При слабом техногенном загрязнении изучение химического состава почв Валаама становится особенно актуальным, позволяя проследить связь между геохимическим составом верхних почвенных горизонтов и пород. Методом рентгеноспектрального анализа были проанализированы 141 проба верхних горизонтов почв (0-10 см) и столько же проб почвообразующих пород, отобранных по площади острова, а также определен геохимический состав основных типов почв по горизонтам профиля. Сформирована база данных, в которую для каждого образца внесены сведения о составе почвообразующей породы, типе почвы, характере рельефа и типе землепользования. Геохимические данные обработаны с помощью пакета программ Statistica-5 и метода главных компонент. Установлено, что тип почвообразующих пород является одним из главных факторов, определяющих геохимический облик верхнего почвенного горизонта. По ассоциациям элементов почвы разделились на 4 группы: сформированные на габбро-диабазах, монцонитах, озерно-ледниковых глинах и песках. Выявлены ассоциации элементов, наследуемые почвой от коренных пород, зависящие от рельефа и характерные для различных типов почв.

Рассмотрено распределение основных химических элементов рудной ассоциации, выделенных по результатам корреляционного и факторного анализа, и их взаимное расположение на крупном Нежданинском золоторудном месторождении. Построены карты факторных нагрузок для групп этих элементов: As-Cd-Au; Ag-Pb-Sb; Ni-Co-Cu-Be-Zn; Ba-Ce. Проанализированы коэффициенты зональности верхнерудных и нижнерудных элементов, а также поведение Cd и Zn в пределах рудного поля Нежданинского месторождения. Сделаны предположения о возможном источнике аномалий кадмия в пределах золоторудных зон - разделении Zn и Cd под воздействием гипергенных процессов или привносе последнего в зону рудоотложения гидротермальными растворами наряду со свинцом и золотом.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ФИЦ КОМИ НЦ УРО РАН

- Регион

- Россия, Сыктывкар

- Почтовый адрес

- Коммунистическая ул., 24

- Юр. адрес

- 167000, Респ Коми, г Сыктывкар, ул Коммунистическая, д 24

- ФИО

- Дёгтева Светлана Владимировна (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- bergman@frc.komisc.ru

- Контактный телефон

- +7 (821) 2245398

- Сайт

- http:/nb.komisc.ru