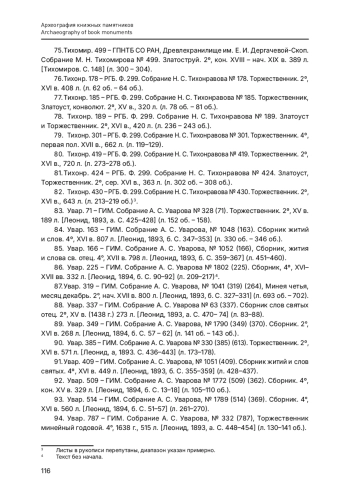

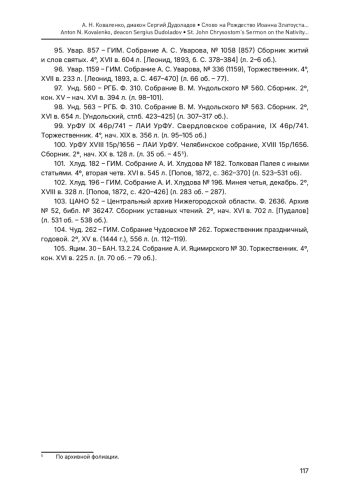

Статья посвящена обзору древнерусских списков гомилии на Рождество Христово (инципит «Ныне моего естества обетшанию обновление приходит»), приписываемой Иоанну Златоусту. Слово основано на 6-й беседе Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и его беседе на избиение младенцев в Вифлееме. Гомилия текстуально повлияла на создание интерполированной редакции «Сказания Афродитиана», вставки в славянскую версию «Иудейской войны» Иосифа Флавия, древнерусское Слово на Рождество (инципит «Господу Исусу рожшуся») и др. Выявлено 103 рукописи, содержащие текст памятника, из них 79 привлечены впервые. Гомилия входит в постоянный состав Торжественников I и II типа по классификации Т. В. Черторицкой и регулярно переписывалась вплоть до начала ХХ в. В конвое с этим памятником периодически встречается «Слово на Крещение Господне» Иулиана Тавийского – проповедь V в., греческий оригинал которой пока не обнаружен. Конвой, распространенность текста, его связи с другими произведениями позволяют предположить, что Слово «Ныне моего естества» является византийским произведением ораторского искусства, представленным только в славянских списках.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.20913/script-2024-2-07

Слово «Ныне моего естества» рассматривалось В. П. Адриановой-Перетц в качестве одного из источников для Интерполированной редакции «Сказания Афродитиана» [Адрианова-Перетц, 1961]. Косвенно оно могло также стать источником для славянской вставки в «Историю Иудейской войны» Иосифа Флавия, о чем пишут А. А. Алексеев [2008, с. 91–95] и А. А. Пичхадзе [2015, с. 227].

Список литературы

1. Адрианова-Перетц В. П. Из истории русско-украинских литературных связей в XVII веке. (Украинские переводы «Хождения» игумена Даниила и «Сказания Афродитиана») // Исследования и материалы по древнерусской литературе. Москва, 1961. С. 292-299

2. Алексеев А. А. Интерполяции славянской версии «Иудейской войны» Иосифа Флавия // Труды Отдела древнерусской литературы. Санкт-Петербург, 2008. Т. 59. С. 63-114

3. Амфилохий (Сергиевский), архим. Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки архимандрита Амфилохия, с приложением снимков со всех пергаменных рукописей и некоторых писанных на бумаге. Москва, 1875. [4], 10, 216 с.

4. Анисимова Т. В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е. Е. Егорова. Т. 1. № 1-100. Москва, 2017. 373 с.

5. Анисимова Т. В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е. Е. Егорова. Т. 2. № 101-200. Москва, 2019. 335 с.

6. Анисимова Т. В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е. Е. Егорова. Т. 3. № 201-300. Москва, 2021. 490 с.

7. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 12. XVI век / под ред. Д. С. Лихачева [и др.]. Санкт-Петербург : Наука, 2003. 624 с.

8. Великие Минеи Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Январь, дни 1-6. Тетр. 1. Москва : Синодал. тип., 1910. (Памятники славяно-русской письменности, изданные Императорской Археографической комиссией)

9. Великие Минеи Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Декабрь, дни 25-31. Вып. 13, тетр. 2. Москва : Синодал. тип., 1912. 168 с. (Памятники славяно-русской письменности, изданные Императорской Археографической комиссией)

10. Гранстрем Е. Э., Творогов О. В., Валевичюс А. Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI-XVII вв., Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. 211 с.

11. Иванова К. Bibliotheca hagiographica balcano-slavica. 1-е изд. София : Проф. Марин Дринов, 2008. 720 с.

12. Каталог славяно-русских рукописей Псковского музея-заповедника (ХIV - начало ХХ вв.) Ч. 1 / cост. Н. П. Осипова. Псков, 1991. 207 с.

13. Каталог славяно-русских рукописных книг XVI века, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов. Вып. 3. Сборник аскетический - «Священные параллели» Иоанна Дамаскина / сост.: И. Л. Жучкова, Б. Н. Морозов, Л. В. Мошкова. Москва : Индрик, 2020. 656 с.

14. Кириличнi рукописнi книги у фондах Львiвськоï науковоï бiблiотеки iм. В. Стефаника НАН Украïни : каталог. Т. 1. XI-XVI ст. / редкол.: М. М. Кольбух (голов ред.) [та інші]. Львiв : Орiяна-Нова, 2007. 522 с.

15. Коваленко А. Н. К проблеме текстологического изучения «Слова о звезде Ираньи» // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2021. Т. 20, № 2 : Филология. С. 76-83. https://doi.org/10.25205/18187919-2021-20-2-76-83

16. Коньшина О. Г. Описание чтений октября-декабря из минейного Торжественника БАН 21.4.4. (Нов. 928) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2019. № 1. С. 220-223

17. Левшина Ж. Л. «Болгаризированное» письмо русского книжника первой половины XV века Серапиона и второе южнославянское влияние // Очерки феодальной России. Москва ; Санкт-Петербург, 2013. Вып. 16 : Кабинет славяно-греческой археографии. С. 3-48

18. Лопарев Х. Описание рукописей Императорского Общества любителей древней письменности. Ч. 1. Рукописи в лист. Санкт-Петербург, 1892. 392 с.

19. Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце XV века. Санкт-Петербург : Синодал. тип., 1897. 407 с.

20. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Ч. 1 / сост.: И. Я. Порфирьев [и др.]. Казань : Тип. Императ. ун-та, 1881. 755 с.

21. Описание Рукописного отделения Библиотеки Императорской Академии наук. 1. Рукописи, т 2. (III. Творения отцов и учителей церкви, IV. Богословие догматическое и полемическое и V. Богословие учительное) / сост.: В. И. Срезневский, Ф. И. Покровский. Петроград, 1915. VIII, 629 с

22. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отдел 2. Писания святых отцев / сост.: А. Горский, К. Новоструев. Москва : Синодал. тип., 1859. 711 с.

23. Орлов А. С. Сборники «Златоуст» и «Торжественник». Санкт-Петербург : Комитет Императ. О-ва любителей древней письменности : Тип. И. Н. Скороходова, 1905. 80 с.

24. Отчет Императорской публичной библиотеки за 1905 г. Санкт-Петербург, 1912. 208 с.

25. Памятники книжной старины Русского Севера: коллекции рукописей XV-XX веков в государственных хранилищах Республики Карелия / сост. А. В. Пигин. СанктПетербург : Дмитрий Буланин, 2010. 608 с.

26. Панин Л. Г. К исследованию лексики «Торжественника» (по спискам XV- XVI веков) // Синтаксическая и лексическая семантика на материале языков разных систем. Новосибирск, 1986. С. 218-227

27. Панин Л. Г. Лингвотекстологическое исследование минейного «Торжественника». Рукописи XIV-XVI вв. Новосибирск : Наука, 1988а. 264 с.

28. Панин Л. Г. Предварительные сведения о составе списков минейного Торжественника (рукописи XIV-XVI вв.) // Русская книга в дореволюционной Сибири. Фонды редких книг и рукописей сибирских библиотек. Новосибирск, 1988б. С. 164-196

29. Панин Л. Г. Предварительные сведения о составе списков минейного Торжественника (рукописи XIV-XVI вв.). Декабрь - Февраль // Русская книга в дореволюционной Сибири. Читательские интересы сибиряков. Новосибирск, 1990. С. 169-196

30. Пинежская книжно-рукописная традиция XVI - начала XX вв. Опыт исследования. Источники. Т. 1. Очерк истории формирования пинежской книжно-рукописной традиции. Описание рукописных источников / сост. Н. В. Савельева. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2003. 721 с.

31. Пичхадзе А. А. Некоторые славянские источники интерполяций древнерусской версии «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. 2015. № 5. С. 223-233

32. Попов А. Н. Библиографические материалы, собранные А. Н. Поповым. Вып. 2-7. Москва : О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1880. 316 с.

33. Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях: по рукописям Соловецкой библиотеки. Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1890. [4], 471 с.

34. Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и K. И. Невоструева). Ч. 1. № 577-819. Москва, 1970. 212 с.

35. Пудалов Б. М. Рукописные книги Центрального архива Нижегородской области. Научное описание. Ч. 1. URL: https://opentextnn.ru/old/history/arkheography/specification/index.html@id=3071 (дата обращения = accessed: 12.07.2024). (In Russ.)

36. Рукописные книги собрания М. П. Погодина : каталог. Вып. 3 / редкол.: В. М. Загребин (отв. ред.) [и др.]. Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2004. 390 с.

37. Рукописные книги собрания М. П. Погодина : каталог. Вып. 4 / отв. ред. Е. В. Крушельницкая. Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2010. 448 с.

38. Рукописные книги собрания М. П. Погодина : каталог. Вып. 6 / науч. ред. Ж. Л. Левшина. Санкт-Петербург, 2020. 456 с.

39. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 10, кн. 1. Санкт-Петербург : С.-Петерб. духов. акад, 1904. 992 с.

40. Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания рукописей. Москва : Наука, 1968. 194 с.

41. Цонев Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. София, 1910. 556 с.

42. Черторицкая Т. В. К вопросу о литературной истории древнерусского минейного торжественника // Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск : Наука, 1982. С. 12-24

43. Черторицкая Т. В. О составе минейных торжественников XV-XVI вв. // Сибирская археография и источниковедение. Новосибирск, 1979. С. 13-27

44. Черторицкая Т. В. Торжественник из собрания ИИФиФ (Опыт описания сборника постоянного состава) // Источниковедения и археография Сибири. Новосибирск : Наука, 1977. С. 162-198

45. Шибаев М. А. «Ветшаные» минеи и реконструкция сборников XV в. из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря // Труды Отдела древнерусской литературы. Санкт-Петербург, 2014. Т. 62. С. 480-498

46. Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Vol. 61. 1862. (In Lat.).

47. Mikulka T. Tři starobylé staroslověnské homilie : dizertační práce / Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav vjchodoevropskjch studií. Praha, 2021.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье исследуется история проповеди митрополита Рязанского и Муромского Стефана Яворского «Трость, вѣтром колѣблема…», произнесенной 12 ноября 1708 г. перед анафематствованием гетмана И. С. Мазепы. Текст проповеди впервые публикуется по авторскому автографу из коллекции рукописей Синода РГИА в Приложении. Сравнение оригинального текста с публикацией по позднему списку, размещенной в «Трудах Киевской духовной академии» в 1865 г., продемонстрировало, что редактор проповеди внес в замысел Яворского существенные изменения, нашедшие отражение и в дальнейшем бытовании текста. Доказано, что редактором текста был церковный деятель и придворный панегирист Гавриил Бужинский, использовавший при исправлении текста общие места, характерные для его сочинений (в частности, сравнение изменников петровской эпохи и сына царя Давида Авессалома). Среди целей редактирования было приведение текста в соответствие с неосуществленным петровским замыслом сборника проповедей, посвященных событиям Северной войны. Также обоснована гипотеза, что отредактированный Бужинским текст был в распоряжении автора стихов «от лица всея России», на основании текстуальных перекличек, обычно приписываемых Стефану Яворскому.

Статья посвящена армянским амулетам в виде свитка, которые хранятся в государственных (Матенадаран – Научно-исследовательский институт древних рукописей им. Месропа Маштоца, Армения; Собор Святого Спаса в Новой Джульфе, Иран; Библиотеки конгрегаций мхитаристов, Италия, Австрия; Британская библиотека, Англия и др.) и частных коллекциях и датируются XV–XX вв. В статье дается объяснение армянскому слову «амулет» ((h)маил) и синонимам, которые встречаются в колофонах амулетов. Приводится обзор известных коллекций армянских амулетов-свитков. Рассмотрены проблемы атрибуции миниатюр и особенностей художественного оформления амулетов. Представлены физические параметры (длина, ширина, материалы, особые футляры, в которых помещались свитки) и палеографические характеристики (датировка, скриптории, писцы, миниатюристы, содержание молитв и художественное оформление), которые являются плодом 15-летнего исследования.

Санкт-Петербургский корпус агиографических текстов (СКАТ), поддерживаемый кафедрой математической лингвистики СПбГУ, содержит 22 жития севернорусских святых XV–XVII вв. Для них вводится XML-разметка, позволяющая, в частности, анализировать элементы содержания. Для восьми житий выполнена разметка содержательной структуры, то есть применено деление на главы и более мелкие элементы структуры текста. Основная часть житий корпуса повествует о подвижничестве основателей монастырей на северных русских землях, поэтому при сопоставлении таких текстов удалось выявить общую схему развития сюжета с довольно подробным членением. Тем не менее два из размеченных текстов представляют собой жития чудотворцев, то есть отличаются по типу подвига святого. Сравнение житий разных типов позволяет не только анализировать различия, но и определить общие элементы содержания, характерные для всех текстов.

Статья представляет собой опыт филологического исследования перевода Жития преп. Иоанна Лествичника, выполненного преп. Паисием Величковским. Материалом для анализа послужил черновой автограф переводчика – рукопись No 285 из собрания Нямецкого монастыря. Установлены источники перевода: греколатинское издание (Париж, 1633), русское издание (М., 1647), рукопись ранней греческой версии, рукопись сербского перевода и славянская рукопись неизвестного нам перевода. Описана функциональная нагрузка 14 маргиналий рукописи. Проведен текстологический анализ, показавший отсутствие пропусков, 4 инверсии и 26 вставок, среди которых подавляющее большинство представляет собой указательные местоимения. Высказана гипотеза о том, что, следуя пословному принципу перевода, преп. Паисий переводил греческие артикли указательными местоимениями. Приведены примеры, демонстрирующие главную отличительную особенность перевода преп. Паисия – буквальное следование структуре переводимого текста. Отмечены случаи, когда переводчик обнаруживает у лексем скрытые смыслы, требующие специальных богословских знаний. Выявлены 9 лексем, отсутствующих в словарях церковнославянского языка. Проиллюстрированы примерами заимствования переводческих решений преп. Паисия авторами более поздних переводов Жития преп. Иоанна Лествичника: Д. Р. Ульянинским, святителем Игнатием (Брянчаниновым), П. С. Делицыным и Оптинскими старцами.

Рассматриваются особенности презентации событий с участием русских князей первой половины XII в. в «Кройнике славяно-русской», памятнике XVII в. Привлечен к исследованию список, хранящийся в Государственном архиве в Тобольске. Своеобразие рассказов, раскрывающих историю киевских княжений в хронографе, проявляется через сопоставительный анализ с Ипатьевской летописью (по Хлебниковскому списку) – одним из его источников. Рассмотрены сюжеты, посвященные Владимиру Мономаху и его потомкам. Привлечение составителем хронографа польских источников привело к переакцентуации повествования: в нем отражены интересы сторон, враждебных по отношению к киевским князьям. Таким образом, в образах русских князей подчеркиваются иные черты, чем те, которые представлены в летописном тексте. Включение рассказов, посвященных великим русским княжениям, в широкий контекст отношений Руси с Польшей делает хронограф ценным источником для восполнения знаний по русской истории первой половины XII в.

Статья вводит в научный оборот еще одну редакцию Жития митрополита Филиппа, которая принадлежит перу архимандрита Тихона, создателя Латухинской Степенной книги. В результате текстологического анализа было установлено, что в качестве основного источника автор в 1676 г. использовал текст Проложной редакции Жития, к тому времени уже дважды изданной (в 1639 и 1675 гг.). Хотя в большей части памятника совпадения с источником являются дословными, принципиальные изменения были произведены в его композиционном завершении: исключены заключительные фрагменты Проложной редакции. Вместо них оказались добавлены три новых эпизода, два из которых (казнь Михаила Колычева и прислание его головы заточённому митрополиту Филиппу и краткий рассказ о наказании клеветников святителя) попали из редкой редакции Милютинской Минеи Жития. Самые значительные семантические изменения произошли после появления заключительного фрагмента новой редакции: благовещенский протопоп Евстафий, духовник царя (согласно основным редакциям памятника, один из главных гонителей Филиппа) становится «поборником» по святом и предан Иваном Грозным мучительной казни: сброшен под лед в Москву-реку. Однако, несмотря на его чудесное спасение (почти через 1,5 км он вышел из проруби живым), царь приказал вновь бросить его под лед. Так, гибель первосвятителя и духовника царя лишает защиты все царство, что подтверждает следующий за этим текстом рассказ о гибели Новгорода.

Развитие портретного искусства, на которое значительное влияние оказали художественные приемы мастеров Западной Европы, является одним из наиболее важных аспектов изменения культуры России накануне Нового времени. Среди известных примеров таких портретов (парсун) можно назвать конные изображения царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Считается, что они были созданы с середины 1670-х до первой половины 1680-х гг. художниками Оружейной палаты, которые иллюстрировали «Царский титулярник» 1672 г. и его списки. В научной литературе, посвященной конным портретам, как правило, анализируются изображения всадников – царей. В статье исследуются изображения лошадей, выдвигается гипотеза о том, что их художники могли частично подражать гравюрам в книгах Антуана де Плювинеля об искусстве верховой езды. Его богато иллюстрированные книги попали в Москву и там же были переведены в 1670 и 1677 гг. Роскошные рукописи переводов включали гравюры, вырезанные из книг, и были раскрашены художниками царского скриптория, подготовившими подносные экземпляры Титулярника.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук

- Регион

- Россия, Новосибирск

- Почтовый адрес

- Ул. Восход, 15, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630200

- Юр. адрес

- Ул. Восход, 15, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630200

- ФИО

- Лизунова Ирина Владимировна (Руководитель)

- E-mail адрес

- office@spsl.nsc.ru

- Контактный телефон

- +7 (383) 2662585