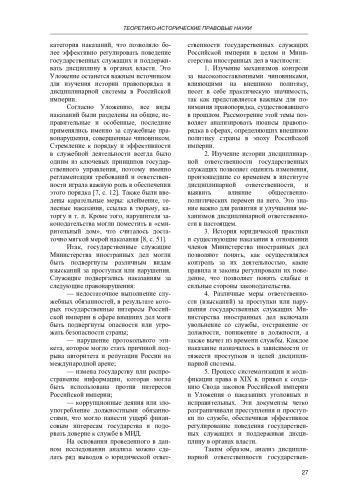

Проблема юридической ответственности государственных служащих Министерства иностранных дел Российской империи важна для исторического исследования. Изучение механизмов контроля за высокопоставленными чиновниками, влияющими на внешнюю политику, важно для понимания правопорядка, существующего в прошлом. Рассмотрение этой темы позволяет анализировать нюансы правопорядка в сферах, определяющих внешнюю политику страны в эпоху Российской Империи. Понимание сложности социально-политического контекста того времени предполагает проведение детального анализа форм и методов, которыми пользовались высокопоставленные чиновники для осуществления своей деятельности.

Идентификаторы и классификаторы

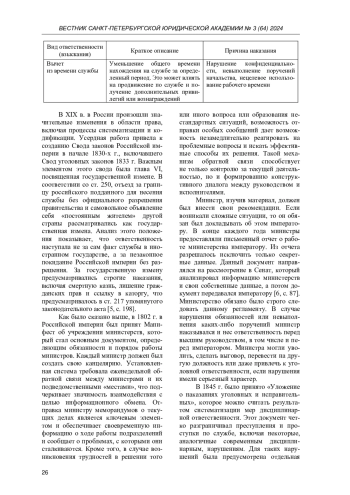

Вопросы «ответственности» начали интересовать человека достаточно давно. Особая потребность в ней появилась, как только началось формирование государства. Если обратиться к историческим документам и проанализировать памятники русского права, то можно обнаружить, что первое употребление термина «ответственность» встречается в Указе Петра I, изданного 2 марта 1711 г. и носившего название «О послушании всех Сенату и его Указам» [1, c. 642–643].

Список литературы

1. Указ “О послушании всех Сенату и его Указам” от 02 марта 1711 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. IV. 1830. С. 642-643.

2. Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины…“ 1772 г. // Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма / отв. ред. А. Г. Маньков. Москва: Юридическая литература, 1986. С. 246.

3. Юдин Н. С. Юридическая ответственность государственных служащих в России на рубеже XVIII-XX веков // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2012. № 2 (19). С. 101-114. EDN: TTYOYJ

4. О Посольском приказе // Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2019. URL: https://www.mid.ru/ru/about/professional_holiday/history/1454593/(дата обращения: 06.06.2024). 5. Арсеньева Г. В. Ответственность за государственную измену в российской империи: теоретические разработки, законодательное оформление (сер. XIX - нач. XX в.) // Гуманитарные исследования. 2012. № 3 (43). С. 196-201. EDN: PWKYUX

6. Россия. Законы и постановления. Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. Т. 27: 1802-1803: [№ 20099-21111]. 1830. 1122, [87 с.].

7. Скреля К. Ю. Из истории законодательной мысли - анализ “уложения о наказаниях уголовных и исправительных” от 1845 года // Научный вестник Крыма, № 3 (21) 2019. С. 1-16. EDN: AXMKHU 8. Илюхин А. В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. как пролог судебной реформы 1864 г. в России // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2015. № 3 (2). С. 50-54.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Исследование генезиса института уголовного наказания в виде принудительных работ позволяет выявить возможные пути совершенствования действующего законодательства. В статье рассматриваются некоторые прототипы данного уголовного наказания: принудительные работы без содержания под стражей, принудительные работы без лишения свободы, условное осуждение с обязательным привлечением к труду и условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду. Автор определяет значимость трудоспособности осужденных при реализации указанных уголовно-правовых мер. В результате делается вывод о необходимости исследования вопросов совершенствования сферы медицинского обеспечения осужденных к современным принудительным работам.

В статье рассматриваются ключевые аспекты процесса собирания доказательств на первоначальном этапе уголовного судопроизводства. Автор анализирует правовую природу данной стадии, ее значение для успешного расследования, а также выявляет существующие проблемы, возникающие при собирании доказательственной базы. В работе уделено внимание законодательным пробелам и практическим трудностям, связанным с обеспечением процессуальных прав сторон. В заключение предложены возможные пути решения данных проблем, направленные на повышение эффективности работы следственных органов и усиление защиты прав участников процесса.

В статье выявляется ряд коллизий и иных недостатков законодательства, которые могут выступать коррупциогенными факторами при отсутствии надлежащего ограничения субъективного усмотрения лиц, участвующих в решении вопроса о досрочном освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного (судей, сотрудников учреждения или органа, исполняющего наказание, и пр.). Автором акцентируется внимание на отсутствии единых подходов к определению оснований освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного, порядку признания у него тяжелого заболевания, процедуре возбуждения производства по рассматриваемому вопросу в стадии исполнения приговора и т. п.

В статье анализируется кибербуллинг как социально опасное явление, требующее криминализации в уголовно-правовой системе Российской Федерации. Рассмотрен международный опыт правового регулирования противодействия кибербуллингу, проанализировано текущее состояние российского законодательства в указанной сфере. На основе анализа особенностей и форм проявления кибербуллинга, его общественной опасности автором предложено ввести русскоязычный термин, обозначающий указанное явление, в Уголовный кодекс Российской Федерации, а также обоснована необходимость его криминализации.

Статья посвящена вопросам организации расследования преступлений, совершенных осужденными к лишению свободы и заключенными под стражу лицами, имеющими социально значимые заболевания. Автором проанализированы компоненты содержания и специфика организации расследования преступлений изучаемой группы, а также предложен алгоритм первичной организации производства по уголовному делу.

В статье анализируется значение различных оснований введения режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В результате дается их классификация с выделением трех групп: а) которые можно применять непосредственно для введения режима особых условий в исправительных учреждениях; б) двухэтапные, т. е. которые реализуются только после введения режимов ограничительных мероприятий (карантина) или чрезвычайного положения; в) трехэтапные, т. е. как причины чрезвычайной ситуации, на основе которой может быть объявлено чрезвычайное положение как основание введения режима особых условий в исправительных учреждениях.

В статье приведены результаты анализа и оценки правового статуса жертвы семейно-бытового насилия в России, представлен правовой анализ термина «семейно-бытовое насилие», приведенного в законопроекте «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» № 1183390-6 от 28.09.2016. Установлены причины, по которым в России отсутствуют превентивные меры борьбы с преступлениями против личности в семье. Сформулированы определения понятиям, которые должны быть учтены при разработке новых законопроектов по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В статье на основании изучения и анализа норм института общеотраслевых и отраслевых принципов, правовых позиций представителей цивилистической науки, правоприменительной практики исследуются процессы становления, сущность и содержание правового принципа «добросовестность». Отмечено, что в российском гражданском праве термин «добросовестность» употребляется в двух разных значениях: добросовестность в плане владения имуществом, то есть в субъективном смысле, и добросовестность как реальное, действительное осуществление гражданских прав, соответствующее нормам морали и справедливости, в объективном понимании. В качестве обратного значения данного принципа мы можем определить злоупотребление своим правом, формальное либо притворное понимание норм права, в результате чего сама норма права искажается.

Нельзя отрицать того факта, что за последние два десятилетия в Российской Федерации произошли существенные изменения политико-правовой системы и тех общественных отношений, которые сложились и продолжают развиваться во всех сферах жизнедеятельности общества. В общественном сознании все более укрепляются правовые модели поведения и это закономерно приводит к увеличению возможности его реализации. Государство, в свою очередь, проводит реформы правовой системы, стремясь обеспечить каждому индивиду высокий уровень правовой защищенности, осуществление конституционных прав, свобод и гарантий. В этой связи право на получение квалифицированной юридической помощи занимает особое место, так как оно неразрывно связано с реализацией и защитой всех остальных прав и свобод человека и гражданина.

В статье на основе действующего российского законодательства рассматриваются актуальные вопросы применения нотариальной защиты семейных и жилищных прав несовершеннолетних детей. Рассмотрены отдельные виды нотариальных действий, имеющие наибольшее значение для защиты имущественных прав несовершеннолетних. Акцентировано внимание на роли органов опеки и попечительства и необходимости их взаимодействия с нотариальными органами с целью усиления защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе в отношениях с их законными представителями. Обосновано, что нотариальная защита прав несовершеннолетних лиц будет наиболее эффективной только в случае тесного взаимодействия всех государственных органов, наделенных компетентными полномочиями в сфере защиты прав детей.

В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с совершенствованием деятельности органов прокуратуры в сфере защиты и охраны лесов. Рассмотрены основные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов об охране лесов и их рациональном использовании. Определены пути повышения качества прокурорского реагирования на правонарушения в области лесных правоотношений.

В статье исследуется некоторые вопросы правового регулирования производства по делам об административных правонарушениях, связанных с потреблением наркотических средств и психотропных веществ и анализируются возникающие сложности с рассмотрением судебными инстанциями доказательств при привлечении лиц к административной ответственности за правонарушения по ст. 6.9 КОАП РФ и по ст. 20.20 ч. 2 и ч. 3 КОАП РФ.

В статье раскрывается понятие «налоговая политика» с учетом различных уровней регулирования.

В статье анализируется принцип добросовестности права в двух правовых системах - континентального и общего права. На примере отдельных представителей из каждой правовой системы (США, Франция, Россия) автор выделяет особенности и различия в порядке применения, использования и развития принципа добросовестности. Анализ принципа добросовестности позволит установить и определить дальнейшее развитие правовых норм, рассмотреть порядок и меру наказания за его нарушение. Эти различия в толковании и применении принципа добросовестности отражают различия между континентальной и общей системами права, их историческими корнями и методами правоприменения.

В статье рассматривается актуальный для современной историографии вопрос о временных рамках формирования в Московском государстве XV-XVI вв. системы приказов как постоянно действующих исполнительных органов государственной власти. Проводится подробный анализ основных этапов и временных рамок совершения перехода от использования приказов как личных управленческих поручений верховного правителя, носивших временный характер, к приказам как специализированным государственным учреждениям, созданным для решения задач государственного управления в определенной отрасли и имеющим достаточно стабильный штат, состоящий из руководителя и подчиненных управленческих кадров, и функционирующих на постоянной основе.

Актуальными остаются вопросы обеспечения верховенства закона, укрепления государственности, совершенствования российской правовой системы, решение которых основано на соблюдении принципов морали и этики. Целью работы является оценка возможности применения основных принципов этико-философского подхода А. Ф. Кони при формировании государственно-правовой политики и его влияния на изменение общественного сознания. При подготовке статьи были использованы методы ретроспективного анализа, синтеза и актуализации. Статья содержит анализ предпосылок появления и результатов применения этико-философской концепции А. Ф. Кони в различных сферах его профессиональной деятельности: юриспруденции, образовании, здравоохранении, деонтологии и социологии. Научная новизна статьи заключается в проецировании принципов этико-философского подхода А. Ф. Кони к существующим общественно-правовым реалиям. Эмпатия, этика и мораль - остаются основными постулатами современного юриста в условиях меняющегося мироустройства. Нравственные принципы А. Ф. Кони во многом превышали требования закона. Однако именно они продолжают задавать планку не только современным работникам юстиции, но и рядовым гражданам.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- АНО ВО "СЮА"

- Регион

- Россия, Санкт-Петербург

- Почтовый адрес

- 192012, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской обороны, дом 114, лит. А.

- Юр. адрес

- 192012, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской обороны, дом 114, лит. А.

- ФИО

- Зыбина Ольга Станиславовна (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rektorat@jurac.ru

- Контактный телефон

- +7 (812) 3800047

- Сайт

- https://jurac.ru/