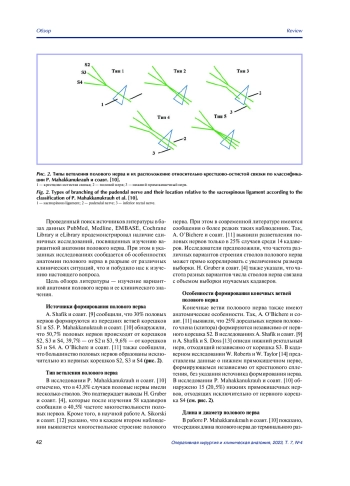

Ход полового нерва через ягодичную область имеет наибольшее клиническое значение. В этом месте нерв проходит позади крестцово-остистой связки. Подробное знание вариантной анатомии полового нерва и особенностей расположения последнего относительно крестцово-остистой связки имеет важное значение во многих клинических ситуациях. Анатомия полового нерва также важна при выполнении блокады полового нерва, при которой требуется установка иглы в его непосредственной близости. Вариантная анатомия полового нерва имеет основополагающее значение при выполнении оперативных вмешательств на самом нерве. Так, формирование анастомозов полового нерва выполняют с целью иннервации вновь сформированного сфинктера у пациентов, перенесших ректальное иссечение. Нередко для лечения недостаточности анального или уретрального сфинктеров выполняется электростимуляция полового нерва. В случае компрессии нерва осуществляются декомпрессия и невролиз последнего. Поиск источников литературы в базах данных PubMed, Medline, EMBASE, Cochrane Library и eLibrary продемонстрировал наличие единичных исследований, посвященных изучению вариантной анатомии полового нерва. При этом в указанных источниках сообщается об особенностях анатомии полового нерва в разрыве от различных клинических ситуаций, что и побудило нас к изучению настоящего вопроса.

Идентификаторы и классификаторы

Крестцовое сплетение образовано передними ветвями четвертого и пятого поясничных нервов (L4, L5), а также первым, вторым, третьим и четвертым крестцовыми нервами (S1, S2, S3 и S4). Крестцовое сплетение всецело участвует в формировании полового нерва, который образован передними ветвями второго, третьего и четвертого крестцовых нервов (S2, S3 и S4).

Список литературы

1. Григорович К.А. Хирургическое лечение повреждений нервов. Л.: Медицина; 1981. Grigorovich KA. Surgical treatment of nerve injuries. L.: Meditsina; 1981. (In Russ.).

2. Каган И.И. Клиническая анатомия женского таза: иллюстрированный авторский цикл лекций. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2021. Kagan I.I. Clinical anatomy of the female pelvis: an illustrated series of lectures by the author. M.: GEOTAR-Media; 2021. (In Russ.).

3. Труфанов Г.Е. МРТ. Органы малого таза у женщин: руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2021. Trufanov G.E. MRI. Pelvic organs in women: a guide for physicians. M.: GEOTAR-Media; 2021. (In Russ.).

4. Gruber H, Kovacs P, Piegger J, Brenner E. New, simple, ultrasound- guided infiltration of the pudendal nerve: topographic basics. Dis Colon Rectum. 2001;44(9):1376-1380. https://doi.org/10.1007/BF02234801

5. Kinter KJ, Newton BW. Anatomy, Abdomen and Pelvis, Pudendal Nerve. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.

6. Bottorff EC, Bruns TM. Pudendal, but not tibial, nerve stimulation modulates vulvar blood perfusion in anesthetized rodents [published online ahead of print, 2022 Nov 03]. Int Urogynecol J. 2022;34:1477-1486. https://doi.org/10.1007/s00192-022-05389-x

7. Bollens R, Mjaess G, Sarkis J, et al. Laparoscopic transperitoneal pudendal nerve and artery release for pudendal entrapment syndrome. Surg Endosc. 2021;35(11):6031-6038. https://doi.org/10.1007/s00464-020-08092-4

8. Bonatti L, Soncini S, Bellocchia AB, et al. Pudendal nerve block: A safe, simple and effective approach in surgical proctological patients. Minerva Surg. 2022;77(3):257-262. https://doi.org/10.23736/S2724-5691.21.08810-9

9. Shafik A, el-Sherif M, Youssef A, Olfat ES. Surgical anatomy of the pudendal nerve and its clinical implications. Clin Anat. 1995;8(2):110-115. https://doi.org/10.1002/ca.980080205

10. Mahakkanukrauh P, Surin P, Vaidhayakarn P. Anatomical study of the pudendal nerve adjacent to the sacrospinous ligament. Clin Anat. 2005;18(3):200-205. https://doi.org/10.1002/ca.20084

11. O’Bichere A, Green C, Phillips RK. New, simple approach for maximal pudendal nerve exposure: anomalies and prospects for functional reconstruction. Dis Colon Rectum. 2000;43(7):956-960. https://doi.org/10.1007/BF02237358

12. Sikorski A, Olszewski J, Miekoś E. Anatomical considerations of selective pudendal neurectomy. Int Urol Nephrol. 1987;19(2):159-163. PMID: 3667129. https://doi.org/10.1007/BF02550467

13. Shafik A, Doss SH. Pudendal canal: surgical anatomy and clinical implications. Am Surg. 1999;65(2):176-180.

14. Roberts WH, Taylor WH. Inferior rectal nerve variations as it relates to pudendal block. Anat Rec. 1973;177(3):461-463. https://doi.org/10.1002/ar.1091770310

15. Sato T, Konishi F. Functional perineal colostomy with pudendal nerve anastomosis following anorectal resection: an experimental study. Surgery. 1996;119(6):641-651. https://doi.org/10.1016/s0039-6060(96)80188-7

16. Soubeyrand M, Melhem R, Protais M, Artuso M, Crézé M. Anatomy of the median nerve and its clinical applications. Hand Surg Rehabil. 2020;39(1):2-18. https://doi.org/10.1016/j.hansur.2019.10.197

17. Thompson N, Ravagli E, Mastitskaya S, et al. MicroCT optimisation for imaging fascicular anatomy in peripheral nerves. J Neurosci Methods. 2020;338:108652. https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2020.108652

18. Socolovsky M. Commentary: Fascicular Anatomy of the Musculocutaneous Nerve in Its Origin in Lateral Cord. Could It Be Used for Better Surgical Results? Oper Neurosurg (Hagerstown). 2021;21(4):E327. https://doi.org/10.1093/ons/opab202

19. Thompson N, Mastitskaya S, Holder D. Avoiding off-target effects in electrical stimulation of the cervical vagus nerve: Neuroanatomical tracing techniques to study fascicular anatomy of the vagus nerve. J Neurosci Methods. 2019;325:108325. https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2019.108325

20. Kolluru C, Subramaniam A, Liu Y, et al. 3D imaging of the vagus nerve fascicular anatomy with cryo-imaging and UV excitation. Proc SPIE Int Soc Opt Eng. 2021;11649:1164910. https://doi.org/10.1117/12.2577037

21. Sinha S, Prasad GL, Lalwani S. A cadaveric microanatomical study of the fascicular topography of the brachial plexus. J Neurosurg. 2016;125(2):355-362. https://doi.org/10.3171/2015.6.JNS142181

22. Sporer ME, Brugger PC, Aman M, et al. Fascicular shifting in the reconstruction of brachial plexus injuries: an anatomical and clinical evaluation [published online ahead of print, 2022 Dec 16]. J Neurosurg. 2022:1-10. PMID: 36681968. https://doi.org/10.3171/2022.11.JNS221312

23. Gustafson KJ, Pinault GC, Neville JJ, et al. Fascicular anatomy of human femoral nerve: implications for neural prostheses using nerve cuff electrodes. J Rehabil Res Dev. 2009;46(7):973-984. https://doi.org/10.1682/jrrd.2008.08.0097

24. Gustafson KJ, Grinberg Y, Joseph S, Triolo RJ. Human distal sciatic nerve fascicular anatomy: implications for ankle control using nervecuff electrodes. J Rehabil Res Dev. 2012;49(2):309-321. https://doi.org/10.1682/jrrd.2010.10.0201

25. Carrero G. Fascicular anatomy, nervi nervorum, and paresthesia. Reg Anesth Pain Med. 2003;28(1):72-73.

26. Gustafson KJ, Zelkovic PF, Feng AH, Draper CE, Bodner DR, Grill WM. Fascicular anatomy and surgical access of the human pudendal nerve. World J Urol. 2005;23(6):411-418. https://doi.org/10.1007/s00345-005-0032-4

27. Kaur J, Leslie SW, Singh P. Pudendal Nerve Entrapment Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing: 2022.

28. Ghanavatian S, Leslie SW, Derian A. Pudendal Nerve Block. In: Stat- Pearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 30, 2023.

29. Cain A, Carter K, Salazar C, Young A. When and How to Utilize Pudendal Nerve Blocks for Treatment of Pudendal Neuralgia. Clin Obstet Gynecol. 2022;65(4):686-698. https://doi.org/10.1097/GRF.0000000000000715

30. Basol G, Kale A, Gurbuz H, Gundogdu EC, Baydilli KN, Usta T. Transvaginal pudendal nerve blocks in patients with pudendal neuralgia: 2-year follow-up results. Arch Gynecol Obstet. 2022;306(4):1107-1116. https://doi.org/10.1007/s00404-022-06621-1

31. Dupont G, Iwanaga J, Oskouian RJ, Tubbs RS. Report of an inferior rectal nerve variant arising from the S3 ventral ramus. Anat Cell Biol. 2019;52(1):100-101. https://doi.org/10.5115/acb.2019.52.1.100

32. Follmar KE, Williams EH, Dellon AL. Rectal pain of neural origin: resection of sensory rectal branches of pudendal nerve. J Reconstr Microsurg. 2015;31(2):119-123. https://doi.org/10.1055/s-0034-1384821

33. Ploteau S, Salaud C, Hamel A, Robert R. Entrapment of the posterior femoral cutaneous nerve and its inferior cluneal branches: anatomical basis of surgery for inferior cluneal neuralgia. Surg Radiol Anat. 2017;39(8):859-863. https://doi.org/10.1007/s00276-017-1825-z

34. Jottard K, Bruyninx L, Bonnet P, De Wachter S. A minimally invasive, endoscopic transgluteal procedure for pudendal nerve and inferior cluneal nerve neurolysis in case of entrapment: 3- and 6-month results. The ENTRAMI technique for neurolysis. Int J Colorectal Dis. 2020; 35(2):361-364. https://doi.org/10.1007/s00384-019-03480-2

35. Sagsoz N, Ersoy M, Kamaci M, Tekdemir I. Anatomical landmarks regarding sacrospinous colpopexy operations performed for vaginal vault prolapse. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2002;101(1):74-78. https://doi.org/10.1016/s0301-2115(01)00507-3

Выпуск

Другие статьи выпуска

В феврале 2023 г. исполнилось 110 лет со дня рождения доктора медицинских наук профессора Татьяны Федоровны Лавровой.

Обоснование. Синдром «пылающего рта» (СПР) — заболевание, характеризующееся жгучей болью в языке и других участках слизистой оболочки рта в отсутствие видимых клинических проявлений. Основными клиническими симптомами СПР являются боль в области языка и слизистой оболочки рта, дисгевзия (расстройства вкуса) и ксеростомия. У больных с данной патологией отмечаются нарушения функции слюноотделения, чаще всего жалобы на сухость в полости рта и сниженное слюноотделение. Поэтому представляется актуальным подробное изучение проявлений ксеростомического симптома с целью разработки эффективных методов его коррекции, а также изучение особенностей pH и буферной емкости слюны.

Цель исследования. Оценка проявлений ксеростомического симптома, pH и буферной емкости ротовой жидкости у больных с СПР.

Материал и методы. Для оценки уровня саливации, pH и буферной емкости ротовой жидкости проведено обследование 30 пациенток в возрасте от 42 до 48 лет (средний возраст 45±2,1 года) с диагнозом СПР и 25 пациенток контрольной группы в возрасте 44±3,3 года с санированной полостью рта, не имеющих сопутствующей соматической патологии. У всех пациентов с СПР проводили сиалометрию по методу М. М. Пожарицкой, pH ротовой жидкости и буферную емкость стимулированной слюны определяли с помощью индикаторных полосок системы Saliva-Check Buffer. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы IBM SPSS Statistics 26.

Результаты. У больных с СПР уровень саливации, pH и буферная емкость слюны статистически значимо (p<0,0001) снижены по сравнению с соответствующими показателями у пациентов контрольной группы: уровень саливации — 0,32 и 0,48 мл/мин, pH — 6,8 и 7,4, буферная емкость слюны — 8 и 10 баллов соответственно.

Заключение. Объективная оценка уровня саливации, pH и буферной емкости слюны у больных с СПР проведена впервые. Это обосновывает необходимость разработки новых средств для уменьшения проявлений ксеростомии при данной патологии с целью увлажнения слизистой оболочки рта, коррекции pH и буферной емкости ротовой жидкости.

Обоснование. Каждый первокурсник медицинского вуза с нетерпением и интересом ждет первой медицинской дисциплины — анатомии человека, которая является основанием и базой для будущих врачебных знаний. Понимание этой фундаментальной дисциплины необходимо не только в дальнейшей учебе, но и в формировании клинического мышления, которое очень важно в работе любого врача. Вместе с тем помимо интереса к анатомии студенты передают из поколения в поколение информацию о том, какой это сложный, объемный и трудно изучаемый предмет. В настоящее время существует потребность в инновационных методах преподавания с целью расширить взгляд, облегчить понимание и разнообразить учебный процесс.

Цель исследования. Оценка влияния самостоятельной работы студентов с помощью интерактивного анатомического 3D-атласа PIROGOV ANATOMY на процесс изучения анатомии человека. Материал и методы. Проведен анализ вовлеченности студентов в учебную деятельность на примере участия в научно-практическом инновационном проекте «3D-интерактивная олимпиада «Пироговский марафон»

Результаты. По окончании 8 нед проведения марафона все участники высказались о повышении интереса к учебе, лучшем усвоении материала и показали глубокое представление о системных и топографо-анатомических взаимосвязях в анатомии.

Заключение. Инновационный проект «3D-интерактивная олимпиада «Пироговский марафон» не только интересен для изучения студентами, но и позволяет преподавателям выйти на новый уровень подачи информации, а также предоставляет неограниченные возможности для научных исследований.

В статье описывается эволюция программы по топографической анатомии и оперативной хирургии на этапах развития учебной дисциплины. На каждом историческом этапе она должна соответствовать уровню развития медицины и задачам подготовки врачебных кадров. Это определяет необходимость периодического пересмотра и совершенствования программ учебной дисциплины. Настоящая научно-методическая статья имеет целью определение оптимального варианта структуры и содержания программы учебной дисциплины. Статья содержит сравнительный анализ 8 программ по учебной дисциплине «Топографическая анатомия и оперативная хирургия», начиная с программы 1941 г. и заканчивая программами для лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов 2015 г.

Обоснование. Необходимость поиска новых методик вентропластики передней брюшной стенки, а также разработки и внедрения хирургических сетчатых имплантатов связана с повышением эффективности лечения пациентов с послеоперационными вентральными грыжами.

Цель исследования. Сравнительная оценка результатов протезирующей вентропластики синтетическими и биологическими материалами в эксперименте и клинике.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели на биологических моделях выполнена вентропластика по следующим методикам: onlay, inlay и sublay. В качестве экспериментальных моделей использовались лабораторные животные — кролики массой 2000±50 г и крысы массой 400±50 г. В качестве имплантационного материала применялись хирургические сетчатые имплантаты Prolene и Reperen. Фиксация осуществлялась с помощью непрерывного шва. На 21-е сутки эксперимента был осуществлен забор материала для исследования его биомеханических и морфологических свойств. Оценка морфологических свойств выполнялась гистологическими методами окраски препарата гематоксилином и эозином и окраски пикрофуксином по Ван Гизону; оценка биомеханических свойств осуществлялось на разрывной машине Instron 5944.

Результаты. В ходе сравнения показателей биомеханических свойств брюшной стенки с максимальным значением нагрузки (Н), напряжения (Мпа) и модуля Юнга подтверждена зависимость биомеханических и морфологических свойств протезирующей вентропластики от методики подшивания сетчатого имплантата, а также обоснованы преимущества сепарационной вентропластики по технологии sublay.

Заключение. На основании результатов биомеханических и морфологических исследований показана совместимость биологических имплантатов и тканей передней брюшной стенки. Впервые в эксперименте на кроликах проведена сравнительная оценка особенностей интеграции выбранных хирургических сетчатых материалов. В ходе эксперимента подтверждена зависимость биомеханических и морфологических свойств протезирующей вентропластики от используемой методики подшивания сетчатого имплантата и обоснованы преимущества сепарационной вентропластики по технологии sublay.

Обоснование. Жировое тело щеки (ЖТЩ) активно применяется в хирургической практике, прежде всего для устранения дефектов челюстно-лицевой области, в том числе ороантрального соустья, но ограничение применения ЖТЩ вызвано опасением практикующих хирургов относитльено возможного изменения конфигурации лица при вытяжении ЖТЩ и его отростков.

Цель исследования. Оценка изменения конфигурации лица при моделировании операции по устранению ороантрального соустья с использованием ЖТЩ.

Материал и методы. Отобраны 30 анатомических объектов. Объекты были разделены на группы по критерию пола (14 мужчин и 16 женщин), возраста (пожилой — 13 объектов и старческий — 17 объектов), индекса массы тела (дефицит массы тела — 10 объектов, нормальная масса тела — 12 объектов, избыточная масса тела — 8 объектов) и типа лицевого черепа (эурипрозопы — 11 объектов, мезопрозопы —13 объектов и лептопрозопы — 6 объектов). Параметры конфигурации лица оценивали, определяя сумму трех длин до хирургического вмешательства и после каждого этапа вытяжения ЖТЩ: от угла нижней челюсти до угла глаза, от козелка до угла рта и от козелка до наиболее выступающей точки подбородка. Кроме того, определяли максимальное расстояние вытяжения ЖТЩ.

Результаты. У всех объектов удавалось осуществить вытяжение ЖТЩ более чем до середины альвеолярного отростка верхней челюсти. Отсутствовала статистически значимая разница между суммами длин до хирургического вмешательства и после вытяжения ЖТЩ до зоны клыка (p=0,486). Также отсутствовала значимая разница максимального расстояния вытяжения ЖТЩ внутри групп по полу (p=0,116), возрасту (p=0,448), индексу массы тела (p=0,316; p=0,844; p=0,720) и типу лицевого черепа (p=0,307; p=0,375; p=0,189).

Заключение. Независимо от пола, возраста, индекса массы тела и типа лицевого черепа объекта возможно осуществить вытяжение жирового тела щеки до середины стороны альвеолярного отростка верхней челюсти. Вытяжение жирового тела щеки до лунки клыка верхней челюсти при моделировании операции устранения ороантрального соустья не приводит к статистически значимым изменениям конфигурации лица у человека.

Новаторство работы. В отечественной литературе отсутствует информация об оценке конфигурации лица при вытяжении жирового тела щеки, а также нет данных о максимальном расстоянии вытяжения жирового тела щеки. Отсутствуют работы, описывающие взаимосвязь максимального вытяжения жирового тела щеки среди различных групп по полу, возрасту, индексу массы тела и типу лицевого черепа.

Обоснование. Одним из важных методов лечения химического поражения роговицы является раннее покрытие ее поверхности лоскутом амниотической мембраны.

Цель исследования. Подтвердить эффективность разработанной системы гистологической оценки толщины различных слоев роговицы, с ее помощью определить преимущества раннего покрытия поверхности глаза амниотической мембраной в сочетании с блефарорафией и комплексной консервативной терапией перед аналогичной тактикой без применения амниотической мембраны в эксперименте.

Материал и методы. Работа выполнена на крысах линии Wistar. Животные (n=32; 64 глаза) были разделены на четыре группы в зависимости от срока выведения из эксперимента. Ожог роговицы формировали при помощи аппликаторов из фильтровальной бумаги, пропитанных 1,0-молярным раствором NaOH. Затем на глазах опытной группы промывали ожоговую поверхность в течение 10 мин, в последующем ее покрывали лоскутом амниотической мембраны и выполняли раннюю блефарорафию. На глазах контрольной группы выполняли аналогичные манипуляции без покрытия амниотической мембраной. В дальнейшем в обеих группах применяли комплексную местную консервативную терапию. При выведении животных из эксперимента оценивали такие клинические признаки, как сохранность шва блефарорафии, реактивное воспаление вспомогательных органов глаза, состояние роговицы (степень эпителизации, обширной неоваскуляризации), суб атрофия и тонус глазного яблока. Затем из каждой группы случайным образом выбирали по 2 крысы, у которых удалялись глазные яблоки с последующей гистологической оценкой среза корнеосклерального лоскута. Степень патологических изменений оценивали исходя из объективного измерения толщины стромы роговицы и эпителия в множестве точек среза с последующей статистической оценкой полученных данных.

Результаты. В группе амниотической мембраны реже выявлялись такие клинические симптомы, как реактивное воспаление вспомогательных органов глаза, субатрофия глазного яблока, а гистологические изменения структуры и толщины эпителия и стромы роговицы были выражены в меньшей степени.

Заключение. Результаты проведенного клинического и гистологического исследования подтверждают преимущества использования в качестве раннего лечения щелочных химических ожогов роговицы глаза покрытие ожоговой поверхности нативной амниотической мембраной.

Актуальность. Паутинные оболочки широко и неравномерно распределены в полости черепа и резко различаются по внешнему виду и конфигурации. Понимание особенностей распределения и конфигурации внутричерепных паутинных оболочек необходимо для того, чтобы в полной мере использовать естественные анатомические ориентиры во время операций.

Цель исследования. Изучение особенностей эндоскопической анатомии распределения и конфигурации паутинных оболочек основания головного мозга.

Материал и методы. Эндоскопическая, микрохирургическая анатомия паутинных оболочек основания мозга, базальных цистерн, линия ската изучены на 20 кадаверных препаратах с предварительно окрашенными цветным силиконом сосудами.

Результаты. Базальное прикрепление мезэнцефального листка мембраны Лилиеквиста и его каудальное продолжение в виде препонтинной мембраны по обе стороны от основной артерии образуют U-образное утолщение (линию ската) на наружной паутинной оболочке, оно служит надежным ориентиром для рассечения окружающих паутинных оболочек во время эндоскопической вентрикулоцистерностомии дна III желудочка (ЭВЦС III). Предложенные 4 типа перфорационных механизмов в зависимости от анатомических изменений внутренних паутинных оболочек позволяют спланировать идеальное положение стомы, связанное с комплексом мембраны Лилиеквиста, что предопределяет долгосрочный успех операции.

Заключение. U-образное утолщение (линия ската) на наружной паутинной оболочке служит надежным ориентиром для рассечения окружающих паутинных оболочек во время ЭВЦС III.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- МЕДИА СФЕРА

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- Издательство «Медиа Сфера», а/я 54, Москва, Россия, 127238

- Юр. адрес

- 127238, город Москва, Дмитровское ш, д. 46 к. 2 стр. 2

- ФИО

- Немцова Нина Валерьевна (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- info@mediasphera.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 4824329