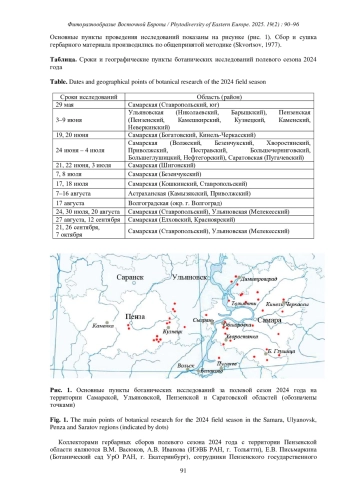

Подведены итоги пополнения гербарной коллекции Института экологии Волжского бассейна РАН (PVB) за полевой сезон 2024 года. Общее число поступлений в фонд составило 895 гербарных листов. Сотрудниками лаборатории исследования экосистем ИЭВБ РАН изучался растительный покров территории пяти областей: Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Астраханской. Указаны конкретные пункты ботанических исследований, число гербарных сборов и находки отдельных редких видов. Наиболее интересными обследованными объектами, включающими степные растительные сообщества, явились Варваровская степь (Ульяновская область), Ардымские и Еланские степи (Пензенская область).

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Биология

Общее число поступлений в гербарный фонд PVB за 2023 год составило 895 листов. В течение полевого сезона ботанические исследования производились в пределах пяти административных областей. Наибольшее количество листов (568) оказалось собрано с территории Самарской области. Исследованиями оказались охвачены 18 административных районов. Южная часть области обследовалась с 24 июня по 4 июля (таблица) экспедицией в составе сотрудников лаборатории исследования экосистем ИЭВБ РАН (А. В. Иванова, М. Н. Стаменов) с участием И. Н. Сафроновой и О. В. Житеневой. Изучалась флора и растительность границы лесостепной и степной зоны, а также двух северных подзон степной зоны. Кроме степной растительности обследовались участки лесных массивов, которые в данной местности в основном приурочены к оврагам, балкам, поймам рек.

Список литературы

1. IPNI: International Plant Name Index. 2025. http://ipni.org (Дата обращения: 10.03.2025).

2. [Ivanova, Vasjukov] Иванова А.В., Васюков В.М. 2019. Гербарий Института экологии Волжского бассейна РАН (PVB) в 2018 году - некоторые итоги ботанических исследований. - Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 28(3): 154-159. EDN: NCMFZZ

3. [Red…] Красная книга Пензенской области. Т. 1: Сосудистые растения, мхи, лишайники, грибы. 2024. 3-е изд., доп. и переработ. М.; Пенза. 300 с.

4. [Skvortsov] Скворцов А.К. 1977. Гербарий. Пособие по методике и технике. М. 199 с.

5. [Vasjukov] Васюков В.М. 2024. Конспект флоры Самарской области. Пенза. 200 с. EDN: LYHADD

6. [Vasjukov et al.] Васюков В.М., Новикова Л.А., Иванова А.В., Письмаркина Е.В., Горбушина Т.В., Лычёва О.А., Можаева Г.Ф., Поликанин Д.В., Косоротов А.С., Сухолозова Е.А. 2025. К флоре Пензенской области: Камешкирский, Кузнецкий, Неверкинский и Пензенский районы (по материалам 2024 года). - Фиторазнообразие Восточной Европы. 19(1): 23-34. DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-1-23-34 EDN: TDDYIN

7. [Vasjukov et al.] Васюков В.М., Розенцвет О.А., Нестеров В.Н., Богданова Е.С. 2024. К изучению сорных растений агрофитоценозов Cамарского НИИСХ имени Н.М. Тулайкова (по материалам 2024 года). - Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 33(2): 45-47. DOI: 10.24412/2073-1035-2024-33-3-45-47 EDN: QTJMYS

8. [Vasjukov et al.] Васюков В.М., Степанова Н.Ю., Чувашов А.В., Мальцев М.В. 2024. Особенности флоры антропогенно нарушенных территорий дельты реки Волги. - Фиторазнообразие Восточной Европы. 18(4): 15-32. DOI: 10.24412/2072-8816-2024-18-4-15-32 EDN: TDGZKH

Выпуск

Другие статьи выпуска

При анализе 314 геоботанических описаний, сделанных в экспедиции 2013 г., выделена группа с доминированием Artemisia taurica и Halocnemum strobilaceum из окрестностей поселка Прикаспийский Наримановского района Астраханской области. Описана новая ассоциация Artemisio tauricae-Halocnemetum strobilaceum ass. nov. в Нижнем Поволжье.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФЛОРА, ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ, ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ

В статье представлены результаты изучения посевов и образцов зерна пшеницы Самарской области в 2023 году. В 18 районах обследованы 12 полей озимой и 17 полей яровой пшеницы общей площадью более 3,1 тысяч га. Изучена засоренность 231 образца зерна пшеницы урожая 2023 года. В общей сложности обнаружен 191 таксон растений, приуроченных к посевам и готовой продукции, при этом 181 вид выявлен в посевах, 60 таксонов - в зерне пшеницы. Отсутствие диаспор многих сорных видов в готовой продукции обусловлено биологическими и фенологическими особенностями сорняков, а также проведением эффективной послеуборочной очистки зерна. Наиболее часто встречаемые сорные растения в посевах и зерне пшеницы - Chenopodium album, Delphiniumconsolida, Fallopia convolvulus и Panicumruderale.

За период с 1927 по 2024 гг. в гербарных фондах Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (SARAT) и гербария национального парка «Хвалынский» собрано 90 листов, относящихся к 10 видам рода Allium. Ревизия гербарных сборов способствовала уточнению видового разнообразия луков национального парка «Хвалынский» (указания на A. decipiens относятся к A. tulipifolium ). Однако, несмотря на широкий временной диапазон сборов на территории парка, не подтверждено нахождение указанных в литературных источниках видов A. flavum subsp. tauricum и. A. sphaerocephalon.

Статья содержит сведения о новых местонахождениях 32 охраняемых видов сосудистых растений. Из них 5 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации, 23 - в Красную книгу Ленинградской области, 4 вида - в Красную книгу Санкт-Петербурга. Охраняемый вид Corydalis intermedia впервые выявлен в границах Ломоносовского района Ленинградской области; исчезающий в регионе вид Asplenium septentrionale ранее не был известен для материковой части Карельского перешейка. На основании полученных данных в целях сохранения комплексов редких и уязвимых видов сосудистых растений рекомендовано скорейшее создание в Ленинградской области заказников «Кузнечное», «Моторное-Заостровье», «Ояярви-Ильменйоки» и «Река Обла», а также планирование новой охраняемой территории в окрестностях оз. Треугольное.

В статье подводятся итоги многолетнего гидроботанического мониторинга водоемов и водотоков бассейна реки Сок, расположенных на территории Самарской, Оренбургской областей и Республики Татарстан. При изучении и анализе флоры учитывалась не только водная флора (гидрофиты, гелофиты и гигрогелофиты), а флора водоемов в целом, с включением в нее околоводных видов растений (гигрофитов, гигромезофитов и мезофитов). Кроме того, анализ флоры проведен отдельно для водного ядра и прибрежной флоры, чтобы иметь более полное представление о собственно водной составляющей флоры. В результате инвентаризации флоры зарегистрировано 203 вида растений из 53 семейств и 98 родов. Отдел Charophyta содержит 13 видов из 3 родов и 3 семейств. Отдел Bryophyta включает 12 видов из 10 родов и 9 семейств. Отдел Equisetophyta содержит 3 вида, Polypodiophyta - один вид. Отдел Magnoliophyta включает 174 видов растений. К классу Magnoliopsida относятся 94, к Liliopsida - 80 видов растений. Ведущими семействами флоры являются Poaceae, Cyperaceae и Asteraceae, они содержат 23, 19 и 15 видов, соответственно. К числу двух самых многочисленных в видовом отношении родов принадлежат Potamogeton и Carex (10 и 9 видов). Водное ядро флоры включает 46 видов из 17 семейств и 21 рода. Прибрежную флору слагают 157 видов из 36 семейств и 83 родов. Для динамики флоры р. Сок за последние годы отмечается в большей степени рост числа видов околоводной флоры: число гигрофитов увеличилось на 21 вид, среди гигромезо- и мезофитов в последние годы зарегистрировано дополнительно еще 10 видов. В целом, для флоры водоемов и водотоков бассейна реки Сок можно констатировать тенденцию положительной динамики видового состава околоводных растений за счет анемохорных и антропохорных видов, в том числе чужеродных и синантропных растений. Относительная устойчивость видового состава характерна для водных растений, особенно гидрофитов и гелофитов.

На примере национального парка «Марий Чодра» изучены 12 ценопопуляций (ЦП) Trifolium lupinaster. Все ЦП нормальные неполночленные. В спектрах большинства ЦП максимум приходится на растения генеративного периода. Средняя плотность особей в ЦП составляет 3,3 шт/м2. Вызывают опасение невысокие индексы восстановления и замещения, поскольку они свидетельствуют о незначительном возобновлении особей. В растительных сообществах с участием T. lupinaster выявлено 46 видов растений, относящихся к 22 семействам. Флористическое богатство колеблется от шести до 13 видов. Видовая насыщенность варьирует от 0,6 до 9,0 видов на м2. В ЦП преобладают длиннокорневищные травянистые растения (27,3 %). Среди эколого-ценотических ведущую роль играют виды лугово-степной (подгруппа влажных лугов (27 %) и боровой опушечной групп, образованная видами разреженных сосновых лесов (22 %).

Содержатся сведения по результатам анализа географического состава аборигенной флоры северо-западной части Приволжской возвышенности: рассматривается подтаежный географический элемент. К группе подтаежных элементов флоры отнесены виды, приуроченные в настоящее время как к полосе смешанных лесов, так распространенные одновременно в тайге и в широколиственных лесах. Приводится обзор таксономического состава подтаежного географического элемента, биоморфологический, географический и эколого-фитоценотический анализы, а также сведения об особенностях распространении подтаежных видов по территории исследования. Особое внимание уделено видам, находящимся на северо-западе Приволжской возвышенности на границах своих ареалов или около таковых.

Исследование проведено на территории нескольких районов г. Волгограда в связи с увеличением роли экологических проблем в регионе и их влиянием на биоту. Исследование является формой мониторинга, направленного на выявление характеристик, присущих изучаемым видам в рамках данной территории. Полевое картирование посредством закладки ботанических площадок позволило выявить выборку из 8 ценопопуляций исследуемых видов растений со схожими характеристиками, а математические методы статистики подтвердили предположения о групповом расположении экземпляров внутри популяций, что может являться стратегией выживания в суровых условиях.

Изучены флора и растительность 5 урочищ Никольского района Пензенской области, из которых 2 памятника природы: «Субботинские склоны» и «Лысая гора» и 3 неохраняемые территории: «Новоараповские степи», «Ахматовские степи» и «Коржевский шолом». Во флоре Никольского района Пензенской области к редким растений, нуждающимся в охране, отнесено 76 видов, из них 6 видов включены в Красную книгу Российской Федерации (Red …, 2024 а): Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L., Fritillaria ruthenica Wikstr., Iris aphylla L., Neottianthe cucullata (L.) Schltr. [ Ponerorchis cucullata (L.) X. H. Jin, Schuit. et W. T. Jin], Stipa zalesskyi Wilensky ex Grossh. и 76 видов - в Красную книгу Пензенской области (Red …, 2024 б). В растительности Никольского района Пензенской области по результатам исследований 2022 г. было выделено 25 растительных ассоциаций, из которых 16 относятся к степям, а 9 - лугам. Степная растительность примерно в равной степени состоит из петрофитных (36%) и луговых степей (35%), но их фитоценозы занимают очень разное положение в рельефе. Петрофитные степи (36%) распространены на разных частях крутых склонов речных долин или даже обнажениях, причем разнотравные (26,5%) занимают преимущественно нижние части крутых склонов, дерновиннозлаковые (6,5%) развиваются на средних частях крутых склонов речных долин, а кустарничковые (3%) - на самых верхних частях крутых склонов речных долин. Луговые степи (35%) развиваются по более пологим склонам речных долин, но в условиях эрозионного процесса могут занимать и другие части рельефа. Из луговой растительности (29%) остепненные луга (23%) занимают средние и нижние части пологих склонов речных долин, а настоящие луга (6%) - только нижние части. Рекомендуем организовать 3 памятника природы: у с. Новоараповка под названием «Новоараповские меловые степи», у с. Ахматовка - «Ахматовские степи» и у с. Коржевка - «Коржевский шолом».

Исследовали популяции Viola ambigua, произрастающие в условиях Средней Волги в каменистых степях с меловыми обнажениями, в рамках комплексного изучения физиологии и биохимии растений кальцефитов. Целью работы было изучение жирнокислотного состава (ЖК) листьев растения V. ambigua. Данный вид представляет научно-практический интерес как при выявлении адаптаций организмов к условиям окружающей среды, так и в качестве ресурсного растения - источника биологически активных веществ. Установлено, что состав ЖК листьев V. аmbigua в основном содержал кислоты с длиной цепи 16-18 атомов углерода. В целом доля насыщенных кислот (НЖК) составляла 24%, доля моноеновых кислот (МЖК) - 12%, полиненасыщенных кислот (ПНЖК) - 64% от суммы ЖК. Количественные показатели ЖК субмембранных комплексов (липидных рафтов) отличались от состава общей липидной фракции листьев. Доля НЖК составила 71%, МЖК - 18%, ПНЖК - 8%, неизвестных ЖК - 3%. Анализ высших карбоновых кислот показал, что листья V. аmbigua содержат высокое (76%) относительное содержание ненасыщенных ЖК, что представляет ресурсную ценность данного растения. Полученные в ходе исследования субмембранные образования, наоборот, отличаются повышенным содержанием насыщенных и моноеновых ЖК, что может рассматриваться в качестве специфических физиологических реакций на комплекс условий среды (каменистая, меловая почва) и предполагает дальнейшее изучение.

Цель проведенного исследования - выявление особенностей видового состава сорных растений пустырей, находящихся на территории Красносельского района г. Санкт-Петербурга. Мониторинг пустырей осуществлен в 2022 г. Выявлено 95 видов сорных растений из 70 родов и 20 семейств. Основное число видов и родов принадлежат одним и тем же 6 семействам. По продолжительности жизни преобладают многолетние виды (62.11 %). По показателям встречаемости виды распределены по классам постоянства (I класс - 49 видов, II - 18, III - 9, IV - 8, V - 11). Группу доминирующих по встречаемости образуют 28 видов (III, IV, V классы постоянства), сопутствующих по встречаемости - 18 видов (II класс) сорных растений. Выявлено присутствие 24 видов сорных растений, доминирующих на полях зерновых и пропашных культур в Ленинградской области, на обследованных пустырях. Выявлен ряд заносных видов, одни их которых являются обременительными сорняками в южных регионах России, а другие - опасными инвазионными видами.

В Государственном кадастре растительного мира Республики Беларусь на основе GIS технологий проводится учет 401 вида чужеродных растений, представленных более 70 тыс. популяций, произрастающих на общей площади более 75 тыс. га. Представлены данные по распространению, площади, численности, структуре и динамике особо опасных инвазивных видов растений Беларуси. Разработана комплексная методика, позволяющая значительно повысить эффективность проводимых мероприятий и ограничить распространение инвазивных видов растений в Беларуси. Она включает в себя несколько этапов: подготовительный, этап проведения мероприятий по ограничению распространения, оценка эффективности мероприятий и профилактические мероприятия.

Совместная встречаемость видов была исследована на трансекте из 16 площадках 50×50 см, разделенных на 1600 квадратиков 5×5 см на гераниево-копеечниковых лугах альпийского пояса хребта Малая Хатипара Тебердинского национального парка. Для каждого квадратика были учтены число побегов видов за 5 лет и средняя глубина почвенного слоя, полученная из 5 измерений. Сопряженная встречаемость изучалась путем анализа матрицы корреляций Спирмена, встречаемости всех видов между собой и глубины почвенного слоя. Сообщество имеет два доминанта: Geranium gymnocaulon DC. доминирует на более влажных участках и в западинах, Hedysarum caucasicum M. Bieb. - на более сухих. В сообществе обитает кустарниковая полевка ( Pitymys majori Thom.), создающая многочисленные перманентные мелкомасштабные нарушения растительного покрова в годы с большой численностью. Все виды, зафиксированные на трансекте, разбиваются на три плеяды: плеяда Geranium gymnocaulon, плеяда Hedysarum caucasicum и большая плеяда светолюбивых видов. В последнюю входят почвопокровные виды с горизонтально лежащими в почве корневищами, плотнодерновинные и длиннокорневищные злаки, розеточные виды и однолетник. Большая плеяда не распадается на парцеллы из-за многочисленных мелких нарушений, зарастающих видами эксплерентной стратегии.

На основе использования подхода Ж. Браун-Бланке установлена новая ассоциация Thymo marschalliani - Poetum angustifoliae ass. nov. с подчиненными ей субассоциациями typicum, bromopsietosum ripariae, bromopsietosum inermis, centauretosum apiculatae, achilleetosum setaceae и caraganetosum fruticis. Они характеризуют степную растительность Среднего Поволжья. Синтаксоны отнесены к союзу Festucion valesiacae, порядку Festucetalia valesiacae класса Festuco-Brometea.

В статье обсуждаются проблемы сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов сосудистых растений Ивановской области. На основе специально проведённых полевых исследований в Тейковском районе, включая особо охраняемые природные территории, а также анализа имеющихся данных, установлено, что в районе известно 68 видов, занесённых в региональную Красную книгу, это составляет 42,2% от их общего числа. Среди них 4 вида ( Isoёtes echinospora, I. lacustris, Calypso bulbosa, Cypripedium calceolus ) включены в Красную книгу России, 6 видов отмечены только в Тейковском районе. Рассмотрены итоги работы по ведению Красной книги Ивановской области, кратко охарактеризовано современное состояние популяций, динамические тенденции, особенности охраны редких растений района.

Приведен спектр охраняемых видов растений Самарской и Оренбургской областей, произрастающих на территории Бузулукского бора. Установлено, что эти виды играют важное значение в фиторазнообразии регионов. Больший процент видов Бузулукского бора среди охраняемых приходится на широтные группы лесной зоны: бореальную, бореально-неморальную, бореально-неморально-лесостепную, неморальную. Произрастание в бору ряда редких видов, указанных в литературных источниках, нуждается в подтверждении. Среди них: Cypripedium macranthon Sw., Goodyera repens (L.) R. Br., Lycopodium clavatum L. и Lycopodiumannotinum L. Виды, места обитания, которых, имеются только в Бузулукском бору рекомендованы к занесению в региональные Красные книги. Для Оренбургского региона рекомендованы к занесению в Красную книгу: Callapalustris L., Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze, Eriophorum gracile W. D. J. Koch, Carex arnellii Christ. и др.

В статье приводится многолетняя обобщающая сводка по изучению флористического состава территории особого природного значения «Остепненные склоны реки Сызганки». Составлен флористический список, включающий 233 вида сосудистых растений, относящихся к 156 родам и 40 семействам. В составе флоры выявлено 11 редких охраняемых видов растений, в том числе 3 вида, включенных в Красный список МСОП ( Agrimonia pilosa Ledeb., Iris aphylla L. и Pulsatilla patens (L.) Mill.), представитель Красной книги Российской Федерации (2024) ( Irisaphylla L.) и 9 видов - в Красную книгу Ульяновской области (2015) - Adonis vernalis L., Artemisia latifolia Lebed., Carex pediformis C. A. Mey., Centaurea ruthenica Lam., Cotoneaster melanocarpus (Ledeb.) Lodd., Iris aphylla L., Potentilla alba L., Salvia pratensis L., Stipa pennata L. На территории урочища обнаружены адвентивные виды, представляющие опасность природным сообществам и включенные Черную книгу флоры Средней России (2010): Acer negundo L., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, Conyza canadensis (L.) Cronquist, Phalacroloma septentrionale (Fernald et Wiegand) Tzvelev, Oenothera biennis L. Высокое флористическое разнообразие подчеркивает уникальность данной территории и необходимость организации ООПТ регионального значения, а также позволяет использовать ее в качестве эталонного участка для мониторинговых исследований степных сообществ северо-западной части Ульяновской области.

Рассматриваются семейства флоры физико-географических районов Самаро-Ульяновского Поволжья, включающие один, два и три вида в семейственном спектре. Показано, что при увеличении числа видов во флористической выборке процент видов в этих семейсвах снижается. Более подробно характер этой зависимости показан для двух физико-географических районов Самарского Заволжья - Сокского (лесостепная зона) и Иргизского (степная зона). Наиболее отчетливо снижение числа видов в семействах прослеживается на рубеже 400 видов, а также 600 видов. Самую значительную долю в составе флористической выборки имеют семейства, содержащие один вид.

В статье рассмотрены особенности распространения видов рода Ambrosia L. (Asteraceae) в Ивановской области. На основании проведенных исследований и наблюдений было отмечено, что Ambrosia artemisiifolia известна в области с 1984 г. и распространена широко, известна из 17 локалитетов на территории области, 12 квадратах в г. Иваново. Ambrosiatrifida появилась в регионе в 1992 г., отмечена в 4 локалитетах в области, в 2 квадратах в г. Иваново. Установлено, что данные виды заносятся различными способами, в основном из южных областей России и встречаются только в нарушенных местообитаниях. Пока нельзя говорить об успешной натурализации видов рода Ambrosia в регионе, хотя в отдельные годы растения обоих видов способны проходить полный жизненный цикл, обильно цвести и продуцировать семена. На современном этапе распространение A. artemisiifolia, A. trifida в Ивановской области можно контролировать, своевременно выявляя места произрастания и организуя мероприятия по их ликвидации.

В статье приведены результаты исследований инвазионных видов растений откосов автомобильных дорог Южного Урала в пределах Оренбургской области и Республики Башкортостан. В ценофлорах сообществ было отмечено 34 инвазионных вида растений, из них наибольшим флористическим разнообразием (15 видов) характеризуются виды 3 инвазионного статуса. 16 видов образуют самостоятельные ценозы (синтаксоны), 18 являются сопутствующими видами в растительных сообществах. Наибольшую опасность для окружающих экосистем представляют Ambrosia psylostachya, Ambrosia trifida, Iva xanthiifolia, Hordeum jubatum. Автомобильные дороги являются своеобразными коридорами, позволяющими распространяться чужеродным видам растений на большие расстояния и пронизывающими различные природные зоны и соответственно типы природной растительности.

Приводятся данные о распространении и экологии Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel ex Roem. et Schult. - редкого, подлежащего охране вида в Тюменской области. Растение является характерным для сообществ низкого уровня поймы в нижнем течении рек Иртыш, Тобол и Тура. В 2021-2023 гг. вид неоднократно был отмечен в пойме р. Туры в черте г. Тюмень. В 2023 г. Coleanthussubtilis впервые обнаружен в Свердловской области - по правому берегу р. Туры у д. Бурмакина в Слободо-Туринском районе.

Флора склона в окрестностях села Языково Пильнинского района Нижегородской области, в месте пересечения скоростной автомобильной дорогой М12, представлена 128 видами растений из 88 родов и 31 семейства. Эколого-ценотическая структура флоры свидетельствует о разнообразии экологических условий. Обнаружено 11 видов растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области (2017) ( Anemone sylvestris, Senecio schwetzowii, Artemisia armeniaca, Stipa capillata, Campanula wolgensis, C. sibirica, Thesium ebracteatum, Galium tinctorium, Astragalus austriacus, Scorzonera purpurea, Dianthus campestris ) и 3 вида - в Приложение 2 к ней ( Ononis arvensis, Oxytropis pilosa, Euphorbia rossica ). Картирование 290 местонахождений редких видов демонстрирует неравномерность их пространственного распределения и фрагментированность ценопопуляций, что обусловлено характером рельефа, почвенного покрова, степенью антропогенного воздействия. Проведенные исследования дают представление о численности популяций редких видов растений, позволяют дать предложения по их сохранению, флористическому мониторингу, внесению уточнений в материалы по ведению Красной книги Нижегородской области.

В настоящем исследовании приводятся результаты фитоиндикации растительных сообществ с ландышем майским ( Convallaria majalis L.) на основе диапазонных экологических шкал Д. Н. Цыганова, дополненные агрохимическими параметрами почв. Отмечены два типа ассоциаций ( Pinetum herboso-convallariosum и Festuceto pratensis-Dactyletum glomeratae ), в которых максимальна урожайность надземной фитомассы C. majalis. Выявлена сильная положительная связь между величиной рН и урожайностью надземной фитомассы C. majalis. Проведена кластеризация фитоценозов по видовому составу и ординация по эдафо-климатическим факторам. Определены значения потенциальной и реализованной экологических валентностей по 10 абиотическим факторам, индекс толерантности к их сочетаниям в каждом экотопе, на основании чего сделан вывод о мезобионтности C. majalis в естественных фитоценозах на территории Ленинградской области.

На территории Самарской области достоверно известно произрастание трех дикорастущих видов рода Tulipa: T. ophiophylla Klokov et Zoz, T. quercetorum Klokov et Zoz и T. schrenkii Regel.

На каменистых местоположениях Самарской области формируются редкие, нуждающихся в охране растительные сообщества с высоким обилием узколокальных эндемичных видов: Thymus zheguliensis Klokov et Des.-Shost., T. dubjanskyi Klokov et Des.-Shost., Globularia punctata Lapeyr. С позиции подхода Браун-Бланке характеризуются сообщества: Thymus zheguliensis - Stipa pennata, Thymus zheguliensis - Koeleria sclerophylla, Artemisio salsoloidis-Thymetum dubjanskyi, Gypsophilо volgensis-Thymetum dubjanskyi, Globulario punctatae-Helictotrichetum desertorum, Globulario punctatae-Thymetum marschalliani, Thymus zheguliensis-Festuca valesiaca, Globularia punctata-Festuca valesiaca. Приводится DCA-ординация положений описаний сообществ и корреляция с показателями экологических шкал Л. Г. Раменского. Выявлены флористические и экологические особенности изученных сообществ каменистой степи.

Представлены итоги инвентаризации микологической коллекции гербария Ботанического сада Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Приведены общие показатели объема коллекции, обозначены ведущие коллекторы грибов и миксомицетов Нижегородской области, освещена общая география сборов. Указаны образцы видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области и рекомендованных к внесению при последующем ее переиздании. Кратко обозначены перспективы работы коллекции.

В статье приведены результаты исследований флоры реки Латрык. Она включает 75 видов, 60 родов, относящихся к 38 семействам. Отделы Charophyta и Chlorophyta представлены по одному виду, Magnoliophyta 73 видами. Наибольшим разнообразием отличаются семейства Cyperaceae (10.6% от общего числа видов), Asteraceae (8.0), Potamogetonaceae (6.7), Poaceae (6.7), Polygonaceae (6.7) и Typhaceae (5.3%). Экологический спектр рассматриваемой флоры на 56% состоит из макрофитов, видов, традиционно относящихся к водным растениям, и на 29% - из гигрофитов. В период исследований подтверждены и выявлены местонахождения пяти видов растений, занесённых в третье издание Красной книги Саратовской области и трех видов, внесённых в «Аннотированный перечень таксонов и популяций грибов, лишайников и растений, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде». Для изученной реки характерен очень высокий уровень трофности, по макрофитному индексу Sm исследованная река относится к классу «умеренно загрязненная».

С. В. Саксоновым, известным российским ботаником, описано пять новых для науки видов и нотовидов сосудистых растений: Anemonoides × korzhinskyi Saksonov et Rakov, Campanula spryginii Saksonov et Tzvelev, Cerastium zhiguliense Saksonov, Galatella × tzvelevii Vasjukov et Saksonov, Tripolium albosetum Vasjukov et Saksonov, и в честь него описаны два вида сосудистых растений: Echinops saksonovii Vasjukov, Poa saksonovii Tzvelev. В статье приводится краткая характеристика этих видов, в том числе их распространение.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ИПУСС РАН

- Регион

- Россия, Самара

- Почтовый адрес

- 443020, г. Самара, ул. Садовая, 61

- Юр. адрес

- 443001, Самарская область, город Самара, Студенческий пер., д.3 к.а

- ФИО

- Боровик Сергей Юрьевич (Директор)

- E-mail адрес

- borovik@iccs.ru

- Контактный телефон

- +7 (846) 3332770

- Сайт

- http://www.iccs.ru