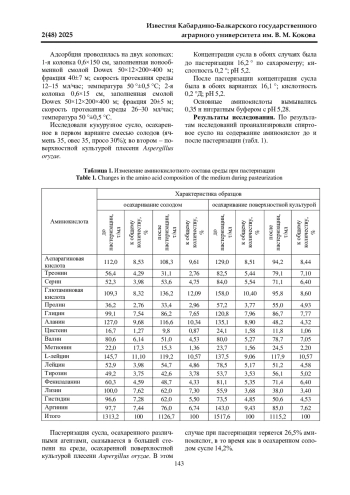

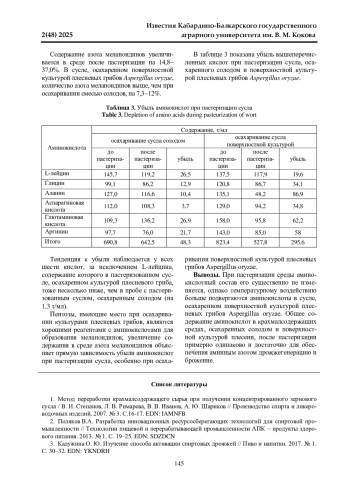

Данная работа посвящена определению изменения аминокислотного состава среды спиртового сусла, осахаренного солодом и поверхностной культурой плесени, до и после пастеризации. Исследования проводились в ООО «Премиум» и на кафедре «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Кабардино-Балкарского ГАУ в 2023-2024 гг. В качестве объектов исследований служили осахаренное сусло до и после пастеризации, бражка, пшеничный солод, культура Aspergillus oryzae. Исследовали кукурузное сусло, осахаренное в первом варианте смесью солодов (ячмень 35, овес 35, просо 30%); во втором - поверхностной культурой плесени Aspergillus oryzae. Установлено, что пастеризация сусла, осахаренного различными агентами, сказывается в большей степени на среде, осахаренной поверхностной культурой плесени Aspergillus oryzae. В этом случае при пастеризации теряется 26,5% аминокислот, в то время как в осахаренном солодом сусле 14,2%. Тенденция к убыли наблюдается у всех шести кислот, за исключением L-лейцина, содержание которого в пастеризованном сусле, осахаренном культурой плесневого гриба, тоже несколько ниже, чем в пробе с пастеризованным суслом. Определено, что при пастеризации среды аминокислотный состав ее существенно не изменяется, однако температурному воздействию больше подвергаются аминокислоты в сусле, осахаренном поверхностной культурой плесневых грибов Aspergillus oryzae. Общее содержание аминокислот в крахмалсодержащих средах, осахаренных солодом и поверхностной культурой плесени, после пастеризации примерно одинаково и достаточно для обеспечения аминным азотом дрожжегенерацию и брожение.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Биотехнология

Современные технологии спирта должны базироваться на использовании концентрированного зернового сусла, способствующего повышению рентабельности производства, сокращению энергозатрат, снижению объемов образования послеспиртовой барды [1, 2].

Список литературы

1. Метод переработки крахмалсодержащего сырья при получении концентрированного зернового сусла / В. И. Степанов, Л. В. Римарева, В. В. Иванов, А. Ю. Шариков // Производство спирта и ликероводочных изделий. 2007. № 3. С.16-17. EDN: IAMNFB

2. Поляков В.А. Разработка инновационных ресурсосберегающих технологий для спиртовой промышленности // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания. 2013. № 1. С. 19-25. EDN: SDZDCN

3. Калужина О. Ю. Изучение способа активации спиртовых дрожжей // Пиво и напитки. 2017. № 1. С. 30-32. EDN: YKNDRH

4. Особенности селекционированных рас спиртовых дрожжей с осмофильными и термотолерантными свойствами / Л. В. Римарева, М. Б. Оверченко, Н. И. Игнатова [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья. 2016. № 10, С. 29-34. EDN: XCTARX

5. Меледина Т. В., Давыденко С. Г., Васильева Л. М. Физиологическое состояние дрожжей: учеб. пособие. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013. 46 с. EDN: ZVDDZH

6. Ашапкин В. В., Кутуева Л. И., Захарова М. Г. Контроль качества продукции физико-химическими методами: учеб. пособие для студ. вузов. Москва: ДеЛи принт, 2005. 124 с.

7. Хоконова М. Б. Применение ферментных препаратов в производстве пивоваренного солода // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова. 2016. № 1 (11). С. 50-54. EDN: ZCRGPJ

8. Хоконова М. Б., Цагоева О. К. Качественные показатели продуктов брожения в спиртовом производстве // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова. 2019. № 1(23). С. 56-59. EDN: CJYQIL

9. Хоконова М. Б., Цагоева О. К. Качественные показатели зерновых заторов, осахаренных ферментами глубинной культуры солода // Актуальная биотехнология. 2019. № 3(30). С. 244-248. EDN: UHGQSJ

10. Биохимия / под. ред. Е. С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 316 с.

11. Нечаев А. П., Шуб И. С., Аношина О. М. Технология пищевых производств / под. ред. А. П. Нечаева. Москва: КолосС, 2005. 768 с.

12. Качмазов Г. С. Дрожжи бродильных производств: практическое руководство. Санкт-Петербург: Лань, 2012. 224 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com.

13. Фараджева Е. Д., Федоров В. А. Общая технология бродильных производств: учеб. пособие. Москва: Колос, 2002. 408 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Современное сельское хозяйство отличается высокой капиталоемкостью, что обусловлено множеством факторов. Одним из наиболее значимых аспектов данной проблемы является замещаемость факторов производства. Исследование этого вопроса предполагает рассмотрение нескольких ключевых направлений. Во-первых, важное значение имеет ухудшение базовых факторов, негативно влияющих на развитие сельского хозяйства. Сюда входит как снижение плодородия почв, так и сокращение вводимых в эксплуатацию новых земель. Усложняют ситуацию также неблагоприятные климатические условия, старение населения в сельской местности и сокращение притока новой рабочей силы. Во-вторых, наблюдается усиление конкурентной борьбы на сельскохозяйственном рынке. В совокупности перечисленные факторы требуют возрастания объема капиталовложений в различные сектора сельского хозяйства. Однако лишь увеличения доли инвестиций недостаточно для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности. Ключевыми элементами для достижения положительных результатов являются качество капиталовложений, их регулярность и синхронность, что значительно зависит от структурной организации национального сельского хозяйства как по отраслям, так и по регионам. Кроме того, стоит подчеркнуть, что технико-технологическая сложность современного сельскохозяйственного производства и затянутость цепочки создания стоимости продукции также способствуют возникновению инвестиционного лага. В данной статье предлагается уточнение отдельных теоретико-методологических положений, связанных с инвестиционным лагом в сельском хозяйстве, а также анализ эмпирических тенденций с последующей интерпретацией полученных данных.

Нут - богатый источник питательных веществ, не получивший широкого применения ввиду наличия у него специфического бобового привкуса и антипитательных веществ. Эту проблему можно решить с помощью тепловой обработки, в том числе с использованием СВЧ. На эффективность такой обработки влияют не только параметры воздействия микроволнового излучения - частота магнетрона, выходная мощность, продолжительность, но и геометрия тары. Данная статья посвящена изучению влияния различных геометрических форм полипропиленовой тары на массовые доли влаги, белка и аминокислотный состав нута. Для исследования отобраны зерна нута сорта «Волжанин-50», выращенные в Волгоградской области в 2023 году, часть из которых обработана микроволновым излучением (400 Вт в течение 3 минут) в емкостях, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием и цилиндрическую форму. В контрольном (сырых) и опытных (обработанных СВЧ) образцах семян нута исследованы массовые доли влаги и белка, аминокислотный состав. Микроволновая обработка зерен нута привела к уменьшению массовой доли влаги (в среднем в 3 раза), белка и суммарного содержания аминокислот (в цилиндрической таре - на 28,7 и 24,6%; в ѐмкости в форме прямоугольного параллелепипеда - на 21,6 и 18,6% соответственно), но позволила устранить нежелательный бобовый привкус. Результаты работы могут найти применение при проектировании новых термостойких полипропиленовых упаковочных материалов, предназначенных для эффективного доведения пищевой продукции до кулинарной готовности с сохранением наибольшего количества питательных веществ.

Современным трендом повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий является использование в качестве дополнительных рецептурных компонентов растительных биологически активных веществ. Целью исследований стала оценка возможности применения надземной части фиалки собачьей ( Viola canina L.) в производстве булочных изделий. В задачи исследования входили уточнение химического состава надземной части, разработка рецептуры булочного изделия (булочка столичная) с улучшенными качественными характеристиками с использованием настоя V. canina. Заготовка сырья проводилась в период массового цветения растений (II-III декады апреля 2023-2024 гг.) в лесополосе городского округа Нальчик. По данным химического анализа в составе экстрактивных веществ травы содержатся водорастворимые полисахариды (10,61%), пектиновые вещества (1,66%), флавоноиды (1,65%), витамин С (109,71 мг%), каротиноиды (6,4 мг%). При замене воды для замеса теста настоем цветков V. canina отмечается понижение относительной пластичности и повышение относительной упругости, улучшение вкуса и запаха готовых изделий, увеличение продолжительности расстойки теста на 5 мин по сравнению с контролем. Замена воды настоем травы V. canina способствует улучшению реологических свойств и органолептических показателей булочки столичной, сокращению продолжительности расстойки теста на 4 мин по сравнению с контролем за счет повышения бродильной активности дрожжевых клеток. Повышение пищевой ценности булочек с настоем травы V. canina обусловлено наличием в их составе пектиновых веществ (0,42 г/100 г продукта), каротиноидов (1,6 мг/100 г), флавоноидов (105 мг/100 г). 100 г булочки столичной с настоем травы V. canina удовлетворяет физиологическую потребность взрослого человека на 2,1; 13,3 и 32,6% соответственно. Полученные результаты представляют практический и научный интерес в аспекте расширения применения V. canina в производстве хлебобулочных изделий функционального назначения.

Качество и безопасность продуктов питания напрямую зависят от сырьевой базы, выбранной технологии, соблюдения норм выполнения технологического процесса производства и сроков хранения. Повышение пищевой ценности и качества вырабатываемой продукции может осуществляться за счет внедрения функциональных добавок растительного происхождения. Перспективным направлением в хлебопекарном производстве является технология отложенной выпечки, позволяющая гибко организовывать и управлять производственным процессом, обеспечивать более длительное сохранение свежести продукции. В связи с этим целью настоящих исследований явилось изучение влияния растительных добавок и шоковой заморозки на качество хлебобулочных изделий из замороженных полувыпеченных полуфабрикатов. Авторами обоснована целесообразность использования растительных добавок из семян чиа, льна и жмыха амаранта. Установлено, что оптимальной дозировкой функциональной растительной добавки является 10% к массе муки по рецептуре. Для увеличения сроков сохранения свежести хлеба исследовалась возможность использования шоковой заморозки тестовых заготовок с порошком из семян чиа, семян льна и жмыха амаранта. Выпечка заготовок проводилась при температуре 180 °С; время выпечки 20 минут. Частично выпеченные образцы хлеба подвергали шоковой заморозке в течение 30 минут до температуры внутри изделий -18 °С. Хранение частично выпеченных образцов проводилось в холодильной камере при температуре -18 °С в течение 14 суток. Выпечка хлеба из замороженных полуфабрикатов проводилась в 3 этапа. Оценка качества хлеба по органолептическим и физико-химическим показателям показала, что оптимальным является вариант с внесением 10% растительной добавки и применением шоковой заморозки.

Отходы овощей и фруктов составляют значительную долю от общей массы пищевых отходов не только в России, но и во всем мире. В настоящее время основная масса отходов овощей и фруктов исключается из оборота путем их захоронения на полигонах, что экономически не выгодно и негативно влияет на окружающую среду. Целью данного исследования является сравнительная оценка существующих способов исключения отходов овощей и фруктов из хозяйственного оборота. В результате исследования было установлено, что в России разрешены два вида исключения отходов овощей и фруктов из хозяйственного оборота: захоронение отходов на полигонах или утилизация отходов. Утилизация отходов включает четыре основных варианта: рециклинг, регенерация, рекуперация и использование в качестве возобновляемого источника энергии. Каждый способ утилизации отходов имеет свои достоинства и недостатки. При выборе варианта утилизации отходов овощей и фруктов необходимо предварительно проводить оценку экономической целесообразности переработки конкретного ресурсного потенциала (количества отходов) и последствий негативного влияния на окружающую среду выбранного варианта. Результаты обзора могут быть использованы в качестве материала для дальнейших исследований по совершенствованию технологий переработки отходов овощей и фруктов с использованием новых достижений биотехнологии и биоинженерии.

Целью исследования явилась разработка технологии десертов функционального назначения на основе натурального ягодного сырья без дополнительного внесения вспомогательных веществ, формирующих аромат и вкус готового продукта. Для исследования использовали виноград красного и белого сортов и голубику, содержащие биологически активные вещества и обеспечивающие функциональность готового продукта. Определены органолептические и физико-химические показатели сырья, подтверждающие их технологические и функциональные свойства. Установлено, что данные виды сырья содержат значительное количество пищевых волокон, позволяющих получить десертные пектиносодержащие продукты. Возможность использования данного сырья в технологии десерта с функциональным направлением обусловлена также высоким содержанием мономерных и полимерных форм фенольных веществ, обладающих антиоксидантными свойствами и Р-витаминной активностью. Для разработки технологии десерта были получены полуфабрикаты из винограда и голубики. Исследование качественных показателей ягод подтвердило их пищевую ценность. Разработана рецептура десерта с повышенным содержанием натуральных растительных биологически активных веществ. Органолептическая оценка разработанных десертов выявила возможность применения виноградного сырья и ягод голубики в виде пюре для производства желе в профилактическом питании.

Эффективность технологии точного земледелия так же, как и традиционных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, часто зависит от своевременного решения вопросов по снижению влияния негативных природно-климатических факторов на технико-эксплуатационные показатели и агротехническое качество технологических операций. К негативным факторам, сказывающимся на качестве операций по обработке почв, уходу за растениями и уборке сельскохозяйственных культур в условиях горного и предгорного земледелия, относятся неоднородность почвы по физикомеханическому составу и засоренность обрабатываемых полей камнями. Предложенные в исследовании технология и методика могут способствовать снижению затрат труда и времени на мониторинг каменистости полей. Альтернативой применения связи GPS для определения координат может явиться применение инерциальных датчиков, обеспечивающих повышение частоты измерений по сравнению с GPS и камерами (технологиями SLIM) до 400 Гц и более, что на порядок выше частоты видеокадров 30 Гц. Однако их применение требует расчета результатов в неподвижной системе координат с интегрированием по времени, при котором накапливаются ошибки измерений (дрейф) - чем дольше период измерения, тем больше итоговая ошибка в следующий момент времени, поэтому в идеале целесообразно совместное применение GPS вместе с инерциальными датчиками.

Интегрированная система защиты растений играет особую роль в предотвращении негативного воздействия химикатов на растения и окружающую среду. В основе комплексной системы защиты растений лежит максимальное использование факторов окружающей среды, губительно влияющих на вредителей или ограничивающих их выживаемость. Основное назначение таких систем - применение комплекса мер, которые в некоторой степени ограничивают количество вредных организмов. Анализ состояния исследуемой проблемы показал, что использование существующей техники нецелесообразно или невозможно. Таким образом, создание новых технических средств, в частности малогабаритного высокоэффективного агрегата для уничтожения колорадского жука в крестьянских и фермерских хозяйствах, представляется перспективным. При разработке опрыскивателя необходимо обосновать параметры привода насоса. Предложена конструкция механизма привода гидронасоса опрыскивателя на базе мотокультиватора МК-1 «Крот». Для обоснования геометрических параметров механизма привода опрыскивателя проведен его кинематический анализ, который позволил определить зависимость положения поршня гидронасоса от угла поворота эксцентрика механизма. Также получена зависимость положения поршня от угла поворота коромысла и геометрических параметров механизма. С опорой на результаты расчетов построена номограмма зависимости положения поршня от угла поворота эксцентрика. Номограмма позволяет выбрать оптимальное значение величины эксцентриситета для эксцентрика. Разработанный механизм привода опрыскивателя поршневого типа может быть использован для уничтожения колорадского жука в крестьянских (фермерских) хозяйствах на базе мотокультиватора МК-1 «Крот».

В статье проанализированы современные дражировочные аппараты, функционирующие на основе технологии нанесения на семена защитно-стимулирующей оболочки методом окатывания, сферы их эксплуатации и систематизированы ключевые эксплуатационные ограничения. На основании проведенной оценки установлено, что в сегменте рассматриваемого оборудования значительный потенциал демонстрируют комбинированные смесители-дражираторы, оснащенные спиральным механизмом. Исследование алгоритмов, описывающих формирование оболочек из сыпучих субстратов, выявило существенные ограничения современных подходов. Во-первых, большинство моделей требует трудоемкой калибровки с привлечением обширных экспериментальных данных. Во-вторых, их применимость ограничена процессами, где рост гранул (драже) с семенами обусловлен постепенным наслаиванием частиц мелких фракций наполнителя, что исключает описание систем с фиксированным распределением частиц по размерам. Дополнительными пробелами выступают: игнорирование динамики перемещения материала в рабочей зоне, недоучет разнородности фракционного состава, а также отсутствие учета сопутствующих эффектов (абразивный износ, термовоздействие). Наиболее адекватное описание кинетики гранулообразования демонстрируют стохастические методы, включающие вероятностные механизмы агломерации. При этом анализ моделей транспортировки сыпучих компонентов в барабанных установках с гладкой внутренней поверхностью позволил экстраполировать эти решения на спиральные аппараты - за счет декомпозиции спирали на цепь последовательных ячеек, имитирующих секции вращающегося барабана. Обоснована разработка гибридного алгоритма, объединяющего кинетику гранулообразования для барабанных и спиральных систем. Основой выбрана концепция «ресурс-потребитель», дополненная моделью прогнозирования оболочек для полидисперсных систем. Основное требование - учѐт вариативности размеров гранул - «потребителей», что отразит зависимость роста слоя от исходного распределения частиц. Для верификации подхода проведен экспериментальный цикл: сравнение агломерации в аппаратах разного типа, мониторинг морфологии гранул и статистическая оценка отклонений модели от реальных данных. Решение этих задач повысит точность управления процессом дражирования в промышленных условиях.

Отвальная вспашка является неотъемлемым элементом большинства технологий возделывания полевых сельскохозяйственных культур, а также плодовых насаждений. Вспашка является одной из самых трудоемких и энергоемких операций. В структуре энергозатрат она занимает до 40%. Поэтому снижение расхода топлива при вспашке является актуальной задачей. На основании анализа научно-технической информации и поисковых исследований авторами было сделано следующее предположение: установка на лезвиях плужного корпуса и предплужника дополнительных рабочих элементов в форме тетраэдра должно снизить тяговое сопротивление плуга, а соответственно, и расход топлива. Модернизирован был плуг ПНУ-5-35. Для опытной проверки этого предположения были изготовлены тетраэдры - по три на каждый лемех корпуса плуга и по два на каждый предплужник. Тетраэдры расположены с шагом, предотвращающим забивание почвы и растительных остатков между ними. Экспериментально подтверждено, что установка на лезвиях лемехов корпуса плуга и предплужников дополнительных рабочих элементов в форме тетраэдров снижает расход топлива. Наименьший расход топлива при вспашке на глубину 23-25 см пахотным агрегатом в составе трактора T-150K и модернизированного плуга ПНУ-5-35 достигается при скорости движения агрегата 7,4 км/ч, длине тетраэдров 0,094 м и шаге их расстановки 0,123 м. По сравнению с контролем (трактор T-l50K и заводской плуг ПНУ-5-35), удельный расход топлива снизился на 3,4 л/га и составил 36,2 л/га. Установлена область рациональных параметров, при которых расход топлива составляет меньше 37 л/га: скорость пахотного агрегата 6,4-8,3 км/ч, длина тетраэдров 0,084-0,104 м, шаг расстановки тетраэдров 0,105-0,140 м.

Сельскохозяйственная техника, предназначенная для горных условий, должна быть универсальной, способной работать на склоне и равнине. Также необходимо, чтобы мобильные склоновые агрегаты по возможности были комбинированными, выполняли два и более технологических процесса. Современные сельскохозяйственные агрегаты, применяемые на склонах, устойчивы против опрокидывания, однако при несоблюдении научно обоснованных правил поворота на концах гона часто возникает аварийная ситуация, и агрегат опрокидывается. Это особенно относится к колесным тракторным агрегатам. Изложенное говорит о том, что мобильные склоновые агрегаты должны обладать свойством достаточной маневренности. Проведенный анализ состояния исследуемой проблемы показал, что на качество технологических процессов, выполняемых на склонах, решающее влияние оказывают форма и параметры рельефа, которые нарушают управляемость и устойчивость движения мобильного агрегата вдоль горизонтали склона. Для стабилизации направления движения и повышения динамико-технологических характеристик машинно-тракторного агрегата при работе на склоне разработано двухконтурное автоматическое устройство, которому свойственно наличие систематической ошибки. Величина ошибки возрастает с увеличением крутизны склона. Компенсация этой ошибки возможна при периодическом использовании ориентиров горизонталей через каждые 20-30 м прохода машинно-тракторного агрегата. В результате проведенных исследований установлено весомое влияние микрорельефа поля и изменчивости почвы на устойчивость движения на склоне.

Уровень молочной продуктивности крупного рогатого скота, помимо генетических факторов, обусловливается влиянием паратипических факторов, к которым относятся температурно-влажностные показатели окружающей среды. Высокая температура и влажность воздуха в летний период, когда животные находятся на пастбищах, и микроклимат невозможно искусственно регулировать, могут вызвать у лактирующих коров тепловой стресс, приводящий к снижению величины суточного удоя. Цель исследования заключалась в апробации предложенной авторами новой методики дифференциации лактирующих коров молочных и молочно-мясных пород по устойчивости к воздействию теплового стресса на основе величины ПУТС (показатель устойчивости к тепловому стрессу). Исследования проводили в ООО «Дарган» Черекского района Кабардино-Балкарской Республики в 2024-2025 гг. на 254 коровах бурой швицкой породы. Авторами разработана специальная шкала дифференциации лактирующих коров, согласно которой устойчивыми к тепловому стрессу являются животные с величиной ПУТС 4,9 и менее, умеренно-устойчивыми - от 5,0 до 9,9; неустойчивыми 10,0 и более. Среди исследованных авторами 254 коров удельный вес животных устойчивого, умеренно-устойчивого и неустойчивого к тепловому стрессу типа был равен соответственно 42,1; 21,3 и 36,6%. Сравнительный анализ продуктивности показал, что животные устойчивого типа превосходили сверстниц неустойчивого к тепловому стрессу типа по удою за лактацию на 7,3% (коровы первого отела), 9,1% (коровы второго отела) и 10,5% (коровы третьего отела). По выходу молочного жира превосходство коров устойчивого типа над животными неустойчивого к тепловому стрессу типа составило 7,6% (коровы первого отела), 8,6% (коровы второго отела) и 9,7% (коровы третьего отела). Во всех случаях сравнения установленные различия оказались статистически достоверными (p>0,95).

В условиях промышленного перепеловодства одним из ключевых факторов эффективного производства инкубационных яиц и суточного молодняка является создание равновесовых сообществ взрослой птицы. Достижение однородного по живой массе поголовья родительского стада возможно путѐм калибровки яиц и выборочного формирования ремонтного стада перепелят, полученного по результатам инкубации. Исследование выполнено на базе «Загорское ЭПХ» ВНИТИП в 2024 г. в условиях инкубатория и производственного помещения с клеточными батареями. Для экспериментов задействовали 600 инкубационных яиц и 448 голов перепелят. Яйца перед закладкой на инкубацию калибровали по трѐм весовым категориям условно «лѐгкие», «средние» и «тяжѐлые». Ремонтный молодняк после вывода выращивали в отдельных сообществах соответственно калибровке яиц. Установлено, что вывод перепелят из калиброванных по массе яиц в среднем выше на 12,5 процентных пункта, однородность суточных перепелят по живой массе - на 8,0% в сравнении с инкубацией яиц без калибровки. В созданных группах однородность ремонтного молодняка перепелов по живой массе, выведенного из калиброванных по массе яиц, выше, чем у сверстников, выведенных из некалиброванных яиц, в среднем на 7,1%, в том числе у самок - на 8,6%. Достигнуто увеличение делового выхода самок в среднем на 9,7 процентных пункта. Повышен уровень рентабельности инкубации калиброванных яиц на 8,4 процентных пункта, выращивания ремонтных перепелят - на 12,9 процентных пункта.

В современном птицеводстве особое внимание уделяется созданию оптимального микроклимата в птичниках, что напрямую влияет на продуктивность и здоровье поголовья. Целью исследования стало научное обоснование и разработка эффективного способа повышения продуктивности и естественной резистентности цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» путем использования системы дезинфекции и охлаждения пристенных вентиляционных панелей закрытых птичников. Исследование проводилось в производственных условиях ООО Агрогруппа «Баксанский Бройлер» с применением двух групп по 100 голов каждая - опытной и контрольной. В ходе эксперимента установлено, что применение данной технологии положительно сказалось на ростовых показателях, сохранности поголовья и снижении кормовой себестоимости. К 37-дневному возрасту живая масса бройлеров опытной группы превышала массу контрольной группы на 5,39%, а затраты корма сократились на 8,3%. Индекс продуктивности у опытной группы составил 418 баллов, что на 58,7 единиц выше, чем у контрольных птиц. Также наблюдался рост убойного выхода на 4% и увеличение доли тушек первой категории на 3%. Гематологические исследования показали, что все параметры крови находились в пределах физиологической нормы. У цыплят опытной группы отмечено повышение уровня гемоглобина на 2,95%, бактерицидной активности сыворотки крови на 3,73% и лизоцимной активности на 1,79%, что указывает на усиление неспецифической резистентности организма. Полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения системы дезинфекции и охлаждения пристенных вентиляционных панелей в закрытых птичниках с целью повышения эффективности производства мяса бройлеров и улучшения физиологического статуса птиц.

В статье рассматривается влияние скармливания основного рациона с включением пророщенного зерна ячменя на продуктивные и инкубационные качества птицы. При проведении исследования на курах родительского стада мясного направления кросса «Ross 308» были рассмотрены следующие параметры: живая масса кур и петухов за 60 недель, сохранность поголовья, яйценоскость на начальную несушку, выход инкубационных яиц, а также процент вывода молодняка. По результатам опыта было установлено, что опытные группы в целом по основным показателям превосходили контрольные группы как в начале эксперимента, так и по прошествии 60-недельного промежутка времени. Наблюдались высокие значения сохранности на протяжении всего исследования, и данные значения у кур варьировались от 92 до 93%, а у петухов значения были на одинаковом уровне (90%). По результатам исследования было установлено, что оптимальное скармливание пророщенного зерна ячменя - вечером в количестве 20 г на голову. Уровень рентабельности при использовании пророщенного зерна превышал контрольный вариант на 3,1%.

Устройство пастбищ на сегодняшний день имеет огромное сельскохозяйственное значение для животных. В данной статье рассматриваются различные водопойные пункты на пастбищах в зависимости от рельефа местности. Целью исследования является повышение эффективности использования водопойных пунктов на высокогорных пастбищах Кабардино-Балкарской Республики. Основным элементом такого пункта является водопойное корыто, параметры которого определяются необходимостью экономного расходования материалов, зоотехническими и эксплуатационными требованиями. Что касается профиля, то наиболее рациональны в эксплуатации, как показывает практика, водопойные корыта полукруглого сечения. Как показали натурные исследования, водопойные корыта устанавливают с постоянным уклоном по всей длине в одну сторону. Коэффициент использования их объема весьма низок. Так, корыто из распиленных вдоль асбестоцементных труб с условным диаметром 500 мм и длиной 40 м при уклоне дна (i=0,005) характеризуется коэффициентом использования их объема, равным 0,45. При меньшем уклоне дна корыта плохо опорожняются после водопоя и быстро загрязняются. Кроме того, из них плохо сбрасываются атмосферные осадки, которые иногда накапливаются и при отрицательных температурах замерзают. Преимуществами разработанного водопойного пункта являются высокий коэффициент использования объема водопойного корыта (0,92-0,96), одновременное наполнение корыта по длине, автоматический и быстрый сброс воды после окончания водопоя, большой уклон секций (i=0,01), обеспечивающий условия для смыва наносов потоком сбрасываемой воды.

Цель исследования - изучение влияния инновационного комплексного удобрения Микровит Стандарт на продуктивность гибрида кукурузы в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии. Перед исследователями стояла задача выявления дозы и сроков внесения комплексного удобрения Микровит Стандарт для выращивания кукурузы на зерно. В ходе проведенного в 2022-2024 гг. исследования установлено, что дозы и сроки внесения оказывают влияние на формирование урожая и качество зерна кукурузы. При обработке инновационным комплексным удобрением Микровит Стандарт (1,0 л/га) в фазах 5 и 9 листьев + N30Р30K30 отмечалась максимальная высота растений (226,2-227,8 см), где прирост высоты растения составил 11,6-12,2%; высота прикрепления початка достигла отметок 68,7-69,2 см, где разница с контролем составляла 8,7-9,2 см, или 14,5-15,3%; длина початка увеличилась до 20,6-20,8 см, что выше контроля на 14,4-15,9%; количество зерен в ряду увеличилось в пределах 31,1-32,3 шт., или на 3,1-4,3%; количество зерен в початке увеличилось с 428,8 до 452 шт., что выше контроля на 35,8-60,0 шт., или на 9,4-15,3%. В полевом эксперименте максимальная урожайность получена при обработке удобрением Микровит Стандарт (1,0 л/га) в фазе 9 листьев + N30Р30K30 (69,7 ц/га), что выше контроля на 24,3 ц/га, или на 53,6%. Наименьшая урожайность (45,4 ц/га) отмечалась в контрольном варианте без применения комплекса Микровит Стандарт и минеральных удобрений.

Исследование посвящено повышению урожайности кукурузы в условиях Республики Адыгея, где нестабильность урожая (около 4 т/га) связана с дефицитом подвижных форм азота и фосфора в почве. Цель работы - оценка эффективности жидких комплексных органоминеральных удобрений для увеличения продуктивности и качества зерна. Полевые опыты проводились в 2022-2024 гг. на чернозѐмах выщелоченных среднесуглинистых с использованием районированного сорта кукурузы. Изучалось влияние пяти видов удобрений (Полидон® Био, Нутривант Плюс, КомплеМет, Паверфол, Ультрамаг Комби) при различных режимах влажности. Результаты показали, что применение жидких комплексных органоминеральных удобрений в сочетании с оптимальным увлажнением значительно повышает биометрические показатели: площадь листьев увеличивалась на 7-10%, высота растений - до 322 см, а урожайность зерна достигала 8,98 т/га (2023 г.). Наибольшая эффективность отмечена при внесении 120 кг/га азота и фосфора, что обеспечило прирост сухой массы на 15-24%. В засушливые годы (2022 г.) внесение удобрений без орошения не давало существенного эффекта, что подтверждает важность комплексного подхода. Научная новизна работы заключается в изучении действия жидких комплексных органоминеральных удобрений в условиях выщелоченных чернозѐмов. Практическая ценность - разработка агротехнических рекомендаций, позволяющих стабилизировать урожайность на уровне 8-10 т/га. Исследование демонстрирует, что оптимизация минерального питания и влагообеспеченности является ключевым фактором повышения продуктивности кукурузы в регионе.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- КБГАУ

- Регион

- Россия, Нальчик

- Почтовый адрес

- 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в.

- Юр. адрес

- 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в.

- ФИО

- Апажев Аслан Каральбиевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- kbgsha@rambler.ru

- Контактный телефон

- +7 (866) 2405506