Статья посвящена рассмотрению жилой постройки, выявленной в ходе археологических работ на территории Центрального телеграфа. Дается подробное описание проведенных исследований. Анализ стратиграфических данных и керамического материала позволил определить время бытования постройки как XVI век и связать ее гибель с пожаром 1611 года. Постройка попала в зону исследования не полностью – большая ее часть была уничтожена при строительстве подземной парковки в XX веке. Тем не менее сочетание натурных полевых исследований, письменных и картографических источников позволяет восстановить конструктивные особенности постройки. Это классическая для Москвы XVI–XVII веков трехкамерная постройка в виде связи «изба-сени-изба» или «изба-сени-клеть» с печью в жилой части. О статусе обитателей постройки говорит печь, покрытая красными широкорамочными изразцами, а также фрагменты импортных стеклянных сосудов.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Искусство

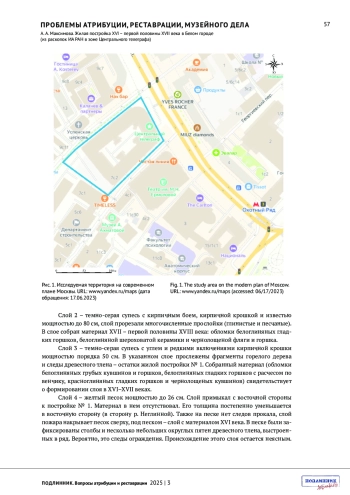

Цель этой статьи – ввести в оборот остатки еще одной детально изученной постройки средневековой Москвы. Дело в том, что до наших дней не сохранилось ни одного московского деревянного здания XVI–XVII веков; о том, как были устроены деревянные жилые сооружения той эпохи известно очень мало. Дискуссия о деревянной застройке русских городов того времени тянется, фактически, с эпохи самой застройки, но сведения письменных и изобразительных источников крайне ограничены и не особенно достоверны. Некоторую информацию о наземных и особенно, подземных частях сооружений получают в ходе археологических исследований. В силу этого, каждая вновь выявленная постройка является важным и ценным для науки подлинным свидетельством. Вводимая в оборот постройка обнаружена при исследованиях (раскопки и наблюдения) в зоне Центрального телеграфа с 2022 по 2024 год. Их проводил отдел археологии Московской Руси Института археологии РАН в связи с реставрацией и приспособлением для современного использования объекта культурного наследия «Здание Центрального телеграфа, 1927 год, архитектор И. И. Рерберг».

Список литературы

1. Беляев Л. А. Максимова А. А. Новодевичий монастырь: центральная зона застройки XVI-XVII вв. (по материалам раскопа 2020 года) // Краткие сообщения Института Археологии. 2023. № 272. С. 134-155.

2. Воронин Н. К. Очерки по истории русского зодчества XVI-XVII вв. М.-Л.: ОГИЗ государственное социально-экономическое издательство, 1934. 131 с.

3. Громов Г. Г. Жилище // Очерки Русской Культуры XVII в / гл. ред. А. В. Арциховский. М.: Изд-во МГУ, 1979. С. 184-201.

4. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М.: в типографии В. Грачева и Комп., 1862. 528 с.

5. Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М.: типографии Грачева и Комп., 1869. 670 с.

6. Забелин И. Е. Русское искусство: Черты самобытности в древнерусском зодчестве. М.: Гросман и Кнебель, 1900. 160 с.

7. Забелло С. Я., Иванов В. Н., Максимов П. Н. Русское деревянное зодчество. М.: Изд-во Академии архитектуры, 1942. 296 с.

8. Коваль В. Ю., Московская чернолощеная посуда. // Археология Подмосковья. 2019. Выпуск 15. С. 383-400.

9. Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. Санкт-Петербург: В типографии Карла Вульфа, 1860. 214 с.

10. Максимова А. А., Ёлкина И. И., Глазунова О. Н. Келейная и хозяйственная застройка (XVI-XVII веков) // Беляев Л. А. Московский Новодевичий монастырь. Результаты исследований 2017-2024 годов: архитектура и археология. М.: ИА РАН - Индрик, 2024. С. 106-163.

11. План Москвы “инженер майора П. Горихвостова”. Чертеж 1767 г. URL: https://boris-martem.livejournal.com/24911.html (дата обращения: 17.06.2023).

12. Рабинович М. Г. О древней Москве: Очерки материальной культуры и быта горожан в XI-XVI вв. М.: Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 1964. 353 с.

13. Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М.: Наука, 1988. 312 с.

14. Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII-XVIII вв. М.: Наука, 1968. 124 с.

15. Чернов С. З. К хронологии московской керамики конца XV-XVI вв. // Московская керамика: новые данные по хронологии / отв. ред. С. З. Чернов, М. Д. Полубояринова. М.: Институт археологии АН СССР, 1991. С. 50-59.

16. Чечулин Н. Д. Русские деревянные постройки XVI в СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1893. 15 с.

17. Шенников А. А. Крестьянские усадьбы XVI-XVIII вв.: (Средняя и южная часть Европейской России) // Архитектурное наследство. 1962. Выпуск 14. С. 63-74.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Первого июля 2025 года исполнилось 70 лет выдающемуся исследователю русской архитектуры Андрею Леонидовичу Баталову. Его творческая биография основательно сплетена с общим развитием науки об истории архитектуры России, а имя неразрывно связано с такими понятиями, как средневековое русское зодчество, церковная топография Москвы, история реставрации в России. Неотделимо оно и от изучения ключевых памятников русского искусства – Московского Кремля, собора Покрова на Рву и многих других.

Хроника отражает результаты работы отдела археологии Московской Руси Института археологии РАН за первое полугодие 2025 года. Освещена научно-исследовательская деятельность по ключевым темам. Подробно изложены результаты заседаний Отдела с докладами о полевых исследованиях в Москве и Подмосковье, работе с историческими картами З. Доленга-Ходаковского и диссертационных проектах аспирантов. Перечислены значимые публикации сотрудников в научных изданиях, участие в конференциях и семинарах.

На Шпицбергене в Баренцбурге расположен музей «Помор» с находками Шпицбергенской археологической экспедиции РАН под руководством В. Ф. Старкова. Представленные в коллекции находки выделены в следующие культурно-исторические группы: предметы с поморских становищ, китобойных европейских станций и морской экспедиции лагеря Чичагова. Однако в коллекции оказались артефакты дома Баренца на Новой Земле, оставленные голландскими мореплавателями в конце ХVI века. В целом музейная коллекция датируется XVI–XIX веками.

В 1912 году на Соловках была построена гидроэлектростанция. Чтобы удовлетворить потребности в проводке электрических сетей, гончарный завод Соловецкого монастыря наладил производство поливных роликов-электроизоляторов. После закрытия обители изготовление роликов партиями в несколько десятков тысяч штук продолжилось при Соловецком лагере особого назначения (СЛОН) до 1930 года. К началу ХХI века ролики, оказавшись в земле, стали рассматриваться как полноценные артефакты. Соловецкой средневековой археологической экспедицией за период с 2000 по 2016 год получена коллекция роликов в количестве 138 экземпляров. Ее обработка позволила впервые составить представление о многообразии палитры глазури роликов-электроизоляторов, разнообразии их форм, параметров, осуществить их классификацию. Вид 1 – ролики со сквозным каналом для крепления с помощью гвоздя. Они подразделяются на два типа: тип 1 – цилиндрические; тип 2 – конические с плоской вершиной. Вид 2 – массивные штыревые электроизоляторы, накручивающиеся на металлический штырь.

В статье рассматриваются фрагменты необычных рельефно-расписных изразцов, найденных в Крутицком переулке Москвы при археологических работах 2022 года. Изразцы характеризуются великолепным уровнем исполнения как изысканного рельефа обрамления барочного стиля, так и сюжетной росписи в синих тонах. Изготовлены из глиняного теста высокого качества, близкого по составу к фаянсу. Единственным аналогом оказалась печь в кабинете Петра I в Летнем дворце в Петербурге. Изразцы для печи из Летнего дворца были заказаны в 1714 году в Гамбурге. Сгоревший в пожаре 1812 года деревянный дом, в котором стояла печь, принадлежал смотрителю дворцового имущества, гардемебелю Осипу Петрову. Помимо «гамбургской», дом обогревался двумя печами петровского времени, облицованными рельефно-расписными изразцами российского производства.

В 2021 году при археологических работах в Москве на территории бывшей Гончарной слободы были обнаружены остатки крупного предмета, побывавшего в сильнейшем пожаре. Остатки представляли собой обгоревшую бесформенную, разваливающуюся на отдельные части массу, состоящую из текстиля, фрагментов деревянных досок и металлических полос. Дальнейшее исследование дало возможность определить, что сгоревшим предметом являлся деревянный сундук с металлическими оковками, в котором хранились аккуратно сложенные предметы одежды допетровского времени. Комплексное изучение текстильных остатков, включающее материаловедческий, технологический, искусствоведческий анализ, дало возможность их атрибутировать, проанализировать крой и пошив, выявить индивидуальные особенности, а также на основе проведенных исследований выполнить полные или частичные графические реконструкции первоначального облика некоторых вещей.

Упоминания архиерейских ризничих в древнерусских письменных источниках свидетельствуют, что помимо хранения предметов богослужебной утвари они участвовали в значимых мероприятиях церковной и общественной жизни. Наличие у ризничих сана диакона говорит о частичном действии на Руси принятой в греческой церкви традиции исполнения функций церковных управленцев диаконами. Известен прецедент назначения диакона не только на должность ризничего, но и на Московский печатный двор. Это был первопечатник Иван Федоров, диакон кремлевского храма Николы Гостунского. Исполнение двух важных церковных должностей патриаршего ризничего и казначея в начале XVIII века одним лицом, о чем мы узнаем из надписи на надгробии Николо-Перервинского монастыря, рассматривается как фактическое проявление сокращения патриаршего аппарата.

Статья посвящена вопросу сохранения памятников археологии в совокупности с окружающим их историческим ландшафтом. Сегодня, когда вновь принятое «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия» ставит преграды для установления зон охраны памятников археологии, эта тема становится необыкновенно актуальной. В статье рассматриваются археологические памятники в районе Спас-Тушина – Митина (на северо-западе Москвы) и их зоны охраны, установленные в 1994 году. Показано, как в результате разработки зон охраны был перестроен генплан района Митино и создан Ландшафтный парк «Митино». Изложена история защиты памятников археологии от точечной застройки в период с 1994 по 2024 год. Публикуются выводы обследования археологических памятников 2014 года. Показано, что в результате недостаточных предпроектных исследований исторический ландшафт парка «Митино» претерпел значительные утраты. Исходя из прослеженных закономерностей намечены перспективы охраны культурного наследия Спас-Тушина – Митина.

Материалы для выпускаемого номера целенаправленно собраны сотрудниками отдела археологии Московской Руси Института археологии РАН и основаны на источниках, которые изучает отдел. Такая строгая привязка к Москве и московскому периоду русской истории, да к археологическому материалу, может показаться неожиданной в журнале «Подлинник». На самом деле, этот подход глубоко логичен. Во-первых, Отдел входит в состав организаторов журнала, а также принимает живое участие в формировании всех ступеней развития семинара «Вещь: время и место». В то же время Отдел – неотъемлемая часть археологического сообщества, которое глубоко заинтересовано в развитии приемов источниковедческого анализа, в утверждении и совершенствовании всего направления экспертной деятельности. Археолог по всему роду своей научной деятельности постоянно выступает как эксперт, идет ли речь о предметном мире, об экофактах, которые образуют все более мощную прослойку в массиве материалов, хранящих сведения о прошлом, или об архивных документах, в которые, кстати, постоянно преобразуются изученные слои, погребальные памятники и строительные объекты.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- РГГУ

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 125047, г Москва, Тверской р-н, Миусская пл, д 6

- Юр. адрес

- 125047, г Москва, Тверской р-н, Миусская пл, д 6

- ФИО

- Логинов Андрей Викторович (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)

- E-mail адрес

- rsuh@rsuh.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 2506118

- Сайт

- https://www.rsuh.ru/