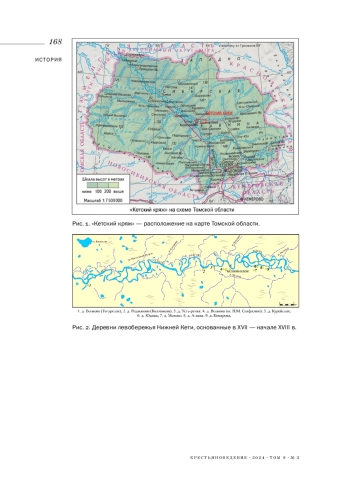

Статья посвящена начальному периоду русского освоения Нарымского края (север современной Томской области). Эта огромная по площади территория отличается суровыми природно-географическими и климатическими условиями, прежде всего, высокой степенью заболоченности (в настоящее время район приравнен к Крайнему Северу). Тем не менее уже во второй половине XVII в. здесь формируется сеть русских населенных пунктов, обитатели которых в хозяйственном отношении ориентировались на ведение пашенного земледелия. Данные селения располагались компактными микрорайонами. Один из них сформировался в нижнем течении р. Кеть, в районе, известном под названием «Кетский кряж». С точки зрения геоморфологии это фрагмент хорошо дренированных высоких надпойменных террас и водораздельной равнины, выделяющийся на фоне сплошь заболоченного Нарымского края. В первой половине XVII в. сюда был перенесен Кетский острог, являвшийся административным центром одноименного уезда. Он стал точкой притяжения земледельческого населения. Со второй половины XVII в. в его окрестностях начинает формироваться сеть русских заимок и деревень, а также появляются первые пашни. Суровые природные условия способствовали формированию здесь самобытного очага земледелия. В статье выявляются русские сельские населенные пункты, основанные в начальный период освоения Кетского кряжа, то есть во второй половине XVII - начале XVIII в. В качестве источников используются исторические картографические материалы, сведения путешественников и исследователей XVII-XVIII вв. На их основании устанавливаются связанные с первыми русскими селениями локации, имеющие потенциал для археологического и исторического изучения сельской культуры севера Западной Сибири.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- История

Прикетье — обширный регион, включающий долину р. Кети, одного из самых протяженных обских притоков общей длиной 1621 км (Евсеева, 2001: 135). В настоящее время этот водоток протекает по территории двух административных единиц: истоки находятся в Красноярском крае, а устье — в центральной части Томской области. Освоение Прикетья русским населением начинается с конца XVI в., с момента основания Нарымского и Кетского острогов. В ведомстве последнего оказался значительный фрагмент правобережья Средней Оби, в том числе и нижнее течение Кети, которое будет в центре внимания данного исследования

Список литературы

1. Бардин М. Ю., Липка О. Н. (2021). Возможные критерии отнесения территорий РФ к районам Крайнего Севера и приравненным к ним (физико-географические и климатические аспекты) // Экологический мониторинг и моделирование экосистем. Т. 32. № 1-2. С. 130-142. EDN: IKEMHA

2. Барсуков Е. В., Черная М. П. (2023). “Горы” на “Чертеже земли Нарымского города” С. У. Ремезова // Археология, этнография и антропология Евразии. Т. 51. № 2. С. 120-128. EDN: NVCWST

3. Даль В. (1994). Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 2: И-О. М.: Прогресс.

4. Евсеева Н. С. (2001). География Томской области. Природные условия и ресурсы. Томск: Издательство Томского университета. EDN: VWGKWN

5. Евсеева Н. С. Зельман А. В. (2000). Природа, население и хозяйство Колпашевского района // Земля Колпашевская. Томск: Издательство Томского университета. С. 22-61.

6. Емельянов Н. Ф. (1981). Заселение русскими Среднего Приобья в феодальную эпоху. Томск: Издательство Томского университета.

7. Идес И., Бранд А. (1967). Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695). М.: Наука.

8. Ильин Р. С. (1930). Природа Нарымского края. Рельеф, геология, ландшафт, почвы // Материалы по изучению Сибири. Т. 2. Томск: Издательство Томского отделения Общества изучения Сибири и ее производительных сил.

9. Карта населенных мест Нарымского края Томской губернии, по данным статистико-экономического исследования, произведенного Томским переселенческим районом в 1910-1911 гг. (1914). Томск: Издание Томского переселенческого района.

10. Костров Н. (1872). Нарымский край. Томск: Типография Губернского правления.

11. Крашенинников С. П. (1966). В Сибири: Неопубликованные материалы. М.; Л.: Наука.

12. Миллер Г. Ф. (1996). Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера / Отв. ред. Н. Н. Покровский; изд. подгот. А. Х. Элерт. Новосибирск: Сибирский хронограф.

13. Нагнибеда В. Я. (1920). Томская губерния: статистический очерк / 2-е дополненное издание. Томск: Народная типография № 3.

14. Плотников А. Ф. (1901). Нарымский край (5 стан Томского уезда, Томской губернии): историко-статистический очерк. СПб.: Типография В. Ф. Киршбаума.

15. Спафарий Н. Г. (1882). Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 году. Дорожный дневник Спафария / С введением и примечаниями Ю. В. Арсеньева. СПб.: Типография В. Киршбаума.

16. Томская губерния на 9 листов: карта (1922). Томск: Издание Томского Губземотдела.

17. Хорографическая чертежная книга Сибири С. У. Ремезова (2011) / Ред. В. М. Гуминский. Тобольск: Возрождение Тобольска.

18. Чертежная книга Сибири (1882), составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году. СПб.: Типография А. М. Котомина и Ко.

19. Messerschmidt D. G. (1968). Forschungsreisereise durch Sibirien 1720-1727 / T. 4. Tagebuchaufzeichnungen Februar 1725-November 1725. Berlin: Akademie-Verlag.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Рецензия на книгу: Смирнов А. А. «Поставьте памятник деревне…». Ярославль: Филигрань, 2024. - 448 с., ил.

Рецензия на книгу: Вербицкая О. М. (2022). Российское село в 1990-е гг.: аграрная политика и социум. М.: Институт российской истории РАН: Центр гуманитарных инициатив. - 336 с. ISBN 978-5-8055-0410-6

Рецензия на книгу: Сюэфэй Жэнь (2023). Урбанизация по-китайски. Бостон/Санкт-Петербург: Academic Studies Press/Библиороссика.

Статья посвящена институционализации феномена нового ремесленничества и связанных с ним понятиях «крафт» и «DIY». Будучи в новейшей истории «третьей волной» интереса к ручной деятельности, оно имеет ряд особенностей и приобретает новые смыслы. Разнообразные крафт-практики, возродившиеся с помощью жителей больших городов, постепенно становятся неотъемлемой составляющей образа жизни значительной части относительно обеспеченных людей. Основные тезисы и выводы статьи базируются на эмпирическом материале вторичного характера - результатах социологических исследований, реализованных крупными компаниями; материалах популярных интернет-изданий с историями людей, связавших свою жизнь с крафтом; запросах пользователей поисковых систем; статистических данных, а также экспертных оценках, доступных в открытых источниках. В статье показана роль ручного труда в истории; исследуются факторы, способствующие развитию сферы крафта и приведшие к выделению DIY-индустрии в самостоятельный рыночный сегмент. Проанализировав существующие практики, мы выделили ряд социально значимых функций, с которыми связан современный крафт. В частности, он может выступать как сфера трудовой деятельности, удовлетворять потребности людей в творческой самореализации; носить рекреационный характер, решать финансовые проблемы за счет самообеспечения, служить каналом коммуникации, выполнять образовательные функции.

Целью статьи является исследование процессов формирования региональных идентичностей в контексте изменения системы местного самоуправления в России. Авторы опираются на оригинальные эмпирические данные, которые были получены в одном из преобразуемых в округ муниципальных районов Республики Карелия. Региональные идентичности формируются на разных уровнях в ходе процесса регионализации. Растущая самостоятельность регионов является причиной стремления государств к преобразованиям в сфере государственного и муниципального управления. В Карелии преобразование одного из муниципальных районов в муниципальный округ стало поводом для формирования политического антагонизма между городской и сельскими администрациями. Антагонизм выходит за пределы политико-административных отношений и находит выражение в нарративах о социальных и культурных факторах, конструирующих представление о границах региона. В ходе политического конфликта катализируются процессы формирования региональных идентичностей. В условиях объединения муниципальных образований отсутствие единого инфраструктурного кластера может приводить к росту протестных настроений в сёлах, где в результате передачи полномочий в районный центр предполагается снижение уровня автономии в решении вопросов местного значения. Авторы приходят к выводу, что муниципальные преобразования могут способствовать формированию региональной идентичности в локальных сообществах сотрудников сельских администраций, что потенциально создает условия для более острого социального конфликта и политической дестабилизации региона.

Трансформация аграрного сектора экономики России в последние два десятилетия существенно изменила ситуацию на сельском рынке труда. Предложение на этом рынке все меньше отвечало запросам работодателей, ориентированных на современную технологическую базу аграрного производства. Традиционное мнение о трудоизбыточности сельских территорий постепенно утрачивало актуальность, а представители муниципальной власти и агробизнеса все чаще стали отмечать недостаток работников и дефекты специализированного образования. Вместе с тем дефицит кадров стал носить преимущественно структурный характер: не хватает работников определенных, востребованных специальностей. На основе материалов углубленных интервью с работодателями в статье рассмотрены основные проблемы удовлетворения спроса на квалифицированных специалистов в аграрной сфере. Возможности и особенности потенциального предложения труда за счет притока молодежи раскрываются при помощи обобщения данных анкетирования студентов одного из крупнейших аграрных вузов России относительно их профессиональной мотивации и будущего трудоустройства. Сложность отмеченных в статье проблем привлечения и закрепления молодежи определяется тем, что они должны решаться на фоне реализуемых и проектируемых изменений модели пространственного развития - в диапазоне от идей комплексного и инициативного преобразования сельских территорий до масштабного «сельского агломерирования». На основе мнений информантов представлены практические выводы относительно возможных изменений как в сфере аграрного образования, так и в политике сельского развития.

В статье анализируется специфика трудового поведения колхозников Сибири в контексте осуществления аграрных мероприятий верховной власти в годы хрущевской оттепели. Рассмотрены факторы, влиявшие на трудовое поведение работников колхозов, его формы и роль в формировании аграрной политики государства. Установлено, что в функционировании колхозов наблюдались противоречивые тенденции. Шире стала использоваться материальная заинтересованность в труде селян, однако от мобилизационных методов решения хозяйственных задач государство не отказалось. Производственная и технологическая дисциплина в колхозах оставалась невысокой. Численность лиц, уклонявшихся от работы в общественном хозяйстве, возрастала. На трудовое поведение колхозников значительное влияние оказывало ведение личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Общественное хозяйство колхоза стало главным источником ресурсов для их развития. Рост оплаты труда в колхозе позволил крестьянам укрепить кормовую базу для своего приусадебного животноводства. Средства для ведения ЛПХ колхозники приобретали путем мелких хищений колхозной собственности. Крестьянство все еще сохраняло многие свои родовые черты, в первую очередь проявлявшиеся в трудовом поведении женщин, стремившихся больше внимания уделять домашнему хозяйству, а не колхозному. Государство, для того чтобы уменьшить отвлечение трудовых ресурсов в личный сектор аграрной экономики, периодически проводило кампании по ограничению размеров ЛПХ.

В статье анализируется социальное и экономическое поведение колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны. В условиях усиления мобилизационного натиска императив выживания по-прежнему определял крестьянское отношение к труду, хозяйствованию, своему ближайшему окружению и вышестоящей власти. Положение колхозов было дифференцированным: их экономика зависела от степени обеспеченности облагаемых натуральными налогами земельных площадей рабочей силой. Отсюда существенные различия в условиях хозяйственной деятельности. В соответствии с этим варьировалось отношение крестьянства к колхозному труду. В наименее благоприятных обстоятельствах участие в артельных работах не сулило крестьянину ничего, кроме сверхинтенсивного труда без достаточной для выживания компенсации. Хотя в целом поведение крестьян можно считать адаптивным, невыносимые условия в экономически бесперспективных колхозах вынуждали их прибегать к практикам пассивного сопротивления (от некачественного и несвоевременного выполнения работ до прямых противозаконных действий). Границы терпимости по отношению к крестьянскому неповиновению на протяжении 1930-1940-х годов не были стабильными, однако сужению пределов дозволенного в условиях войны мешало слабое надзорное присутствие власти в сельской местности. В самой же крестьянской среде противозаконные действия получали моральное оправдание и зачастую помогали защитить себя от угрозы голода. Упорство, с которым крестьянство нарушало границы законности, значительно сокращало возможности власти контролировать колхозную экономику.

В настоящую публикацию включены архивные статьи и заметки Николая Александровича Сетницкого (1888-1937), философа, экономиста, статистика, одного их ведущих представителей той линии ноосферной, космической мысли 1920-1930-х гг., которая связана с продолжением и творческим развитием идей Н. Ф. Федорова. Публикуемые материалы относятся к 1923-1924 гг., когда Сетницкий жил и работал в Москве и совместно со своими друзьями-единомышленниками А. К. Горским и В. Н. Муравьевым занимался актуальной для первого пореволюционного десятилетия проблемой труда и научной организации труда. В отличие от теоретиков НОТ, мыслители-космисты федоровской ориентации трактовали труд как мироустроительную, космизующую и организующую деятельность человека в природе, направленную на преодоление хаоса, смерти, распада, как силу, противостоящую энтропии. Ряд публикуемых материалов предназначался для журнала «Октябрь мысли», с которым в 1924 г. активно сотрудничали Горский и Сетницкий. Размышления о цели труда соединялись с размышлениями о смысле культуры как благого возделывания и творческого преобразования мира. Статьи, связанные с проблемой трудового мироотношения, требующего активности человека в природе и противостоящего в этом смысле пассивно-потребительскому отношению к земле, выводили к выдвинувшейся в центр внимания для Сетницкого теме «Эксплуатация или регуляция?», разработку которой он вел в специальной статье. В подтексте статей, предназначавшихся для советской аудитории, был практически нивелирован религиозно-философский план трактовки понятий регуляции, труда и культуры, возводившихся Сетницким к исполнению заповеди «обладания землей», к эсхатологическому пересозданию мира, но некоторые словесные и смысловые обороты намекали на источную активно-христианскую направленность мысли философа. Публикуемые тексты хранятся в составе харбинского архива Н. А. Сетницкого в собрании Fеdoroviana Pragensia Литературного архива Музея национальной письменности (Чешская Республика). Ф. 341.

Интервью с Аней Бернштейн - профессором антропологии Гарвардского университета, автором книг про бессмертие и трансгуманизм в России, посвящено ее новому исследованию - этнографии Плейстоценового парка в Якутии. Антрополог Денис Сивков выясняет контекст этого исследования, а также основные идеи отца и сына Зимовых - создателей Парка, в котором восстанавливают экосистемы - мамонтовой степи, возрождение видов и сохранение вечной мерзлоты. Разговор происходит на фоне более широкого контекста - концепций русского космизма и тем регуляции природы, бессмертия и воскрешения.

Статья посвящена сравнительному анализу темы крестьянского космоса в искусстве русского авангарда и идей эстетического супраморализма Николая Федоровича Федорова. Эстетический супраморализм как высшая нравственность или «Всеобщий синтез» - религиозно-философское учение Федорова, автора идеи космизма как проекта миропорядка, основанного на всеединстве, синтезе науки, искусства, религии. В образах крестьянского мира художники авангарда (К. Малевич, Н. Гончарова, П. Филонов, В. Чекрыгин) выразили свое понимание модуса человеческой сопричастности многогранным и сложным пространственным отношениям. Сопоставление антропологической проекции искусства русского авангарда с проектом эстетического супраморализма Федорова позволяет увидеть созвучность художественных образов крестьянского космоса идеям космизма о соотнесенности макрокосма (Вселенной) и микрокосма (человека). В этом контексте интерпретируется феномен возвращения к фигуративности и антропоцентричности второго крестьянского цикла Малевича. Отдельный предмет рассмотрения - космические интуиции русского авангарда, связанные с опытом восприятия и осмысления сакрального пространства храма. Природа понимается как храм. Экфрасис православного храма у Федорова описывает литургический образ всеединства, родства, соединяющего крестьянский мир как космос. Малевич сводит описание к цветовому образу, ощущению, в которых растворяется предметность храма.

Статья посвящена анализу научных и религиозных аспектов феномена бессмертия животных в философской оптике русского космизма. Раскрывается идейная преемственность между русским космизмом и православной традицией, для которой обладающие значительным экологическим потенциалом «космические», а также «воскресные», пасхальные мотивы свойственны более, нежели для католицизма и протестантизма. Обосновывается следующая точка зрения: особое место человеческого существа в христианской картине мира, специфический для исторически христианских культур антропоцентризм не предполагают по умолчанию формирования мировоззрения, характеризующегося превозношением человека над тварным миром и животными, не подразумевают в обязательном порядке этически неоправданного спесишизма. Анализируются специфические черты людей и животных, согласно христианству, раскрывается связанная с грехопадением, утратой райского состояния вина человека по отношению к нашим меньшим братьям, его моральное непревосходство над ними, приводятся религиозные доводы в пользу признания бессмертия представителей животного мира. Подчеркивается отсутствие разрыва между религиозно-философской и естественнонаучной ветвями космизма, пронизанность мышления ученых-космистов паттернами православного мировоззрения и национального менталитета. Идеи В. И. Вернадского об автотрофном человечестве и его влиянии на биосферу рассматриваются в качестве проявления тенденции к освобождению животных от «естественного» смертоносного порядка. Раскрывается имморталистическое содержание воззрений В. Ф. Купревича, обозначается уместность распространения перспективы обретения бессмертия посредством науки на животных. Обосновывается положительная роль техники в том, что касается избавления животных от смерти. Освещается «анималистический иммортализм» искусства русского космизма.

В статье реконструируется идея хозяйствования на земле в экофилософии Михаила Пришвина. Впервые проводятся параллели философии земли у Пришвина с трансцендентализмом Г. Торо, эколитургикой Т. Горичевой, эсхатологической проблематикой в экотеологии Дж. Хота. Мотив сокрытой по грехам от человека земли коррелирует у Пришвина с мифом о Невидимом граде Китеже, ушедшем под воду, источниками которого являются учение Аврелия Августина о Граде Божием и граде земном, платоновский миф о пещере, идея возвращения падшей Софии к миру в Боге (Благобытию) в философии В. Соловьева. Миф об утраченной райской земле прочитывается Пришвиным в контексте критики рационально-позитивистского мировоззрения механистической цивилизации, определяющей отношение к земле, природе в целом как неживому объекту, подчиненному воле человека. Человечеству, делящему землю на враждующие части во время войн и революций, перекраивающему пространство земли в проектах мелиорации 1920-1930-х годов, противопоставляется хозяйственное поведение Адама, русского Парсифаля, собирательного героя Пришвина, в свете «родственного внимания» «любви раз-личающей» выявляющего имена твари, «воскрешающего из числа» «Россию личную», землю, ушедшую под воду…

В статье с применением сравнительного биографического метода рассматриваются и анализируются социально-философские и политэкономические взгляды, а также междисциплинарное интеллектуальное наследие замечательных российских ученых Н. А. Сетницкого и А. В. Чаянова по вопросам идеалов общественного развития, характеристикам капиталистических и некапиталистических экономических систем, проблемам регуляции взаимоотношений человека и природы с учетом особенностей исторического времени 1920-1930-х годов. Отмечаются принципиальные мировоззренческие особенности «аграрника-релятивиста» Чаянова и «космиста-апокалиптика» Сетницкого, заложенные в основания их теоретико-методологических подходов к познанию и преобразованию действительности. Особое внимание уделяется сравнительной аналитической оценке утопических и футурологических прогнозов и проектов обоих ученых. В заключении делаются выводы о значении интеллектуального наследия Сетницкого и Чаянова для исследования современных политических, экономических и экологических проблем России и мира.

Статья представляет собой первую часть исследования, рассматривающего особенности подхода к проблеме голода в философии русского космизма. Решение этой проблемы деятели течения полагали на путях исследования природных процессов и управления ими, подчеркивая, что дело регуляции требует полноты знания и всечеловеческой солидарности. Выделены взгляды Н. Ф. Федорова, который ставил вопрос о преодолении голода в христианский контекст и рассматривал регуляцию природы как исполнение заповеди об «обладании землей». Представлена динамика восприятия голодной проблемы в первом сборнике «Вселенское дело» (1914) и в проекте второго сборника, составленном А. К. Горским и Н. А. Сетницким в 1920 г. в период разрухи Гражданской войны. Проанализированы материалы однодневной газеты «На помощь!», выпущенной в связи с голодом 1921-1922 гг.

Статья посвящена экспликации и содержательному анализу «крестьянского вопроса», являющегося одним из смысловых средоточий философии общего дела Н. Ф. Федорова. В различных формулировках и аналитических срезах крестьянский вопрос - это та идейно рельефная тема космизма, в которую вплетены множественные антиномии бытия - городского и сельского, наличного и должного, мирского - всемирно-мещанского и священного - космически-крестьянского. При рассмотрении причинно-следственной связности крестьянского вопроса выясняется, что его многозначность обусловлена предельным онтологическим напряжением главного нерва философии космизма - вопросом «о жизни и смерти» в его нравственно-родовом осознании - как вопроса о смертных сынах человеческих, утративших братственность и всеобщее отечество, и отцах, ожидающих телесного воскрешения, восстания к пакибытию. В статье раскрывается супраморалистическое значение вопроса о «хлебном труде», различные предметно-жизненные, планетарно-космические выражения земледелия в цивилизационной практике и проективном целеполагании космософии. Подчеркивается, что в глубоком ретроспективном и перспективном историческом анализе мыслитель ясно осознавал крестьянскую сущность вопроса о жизни, и в этом отношении являлся сугубым прагматиком жизни - жизни актуально бессмертной и совершенной всех сынов человеческих, психократически интегрированных в «совершеннолетнее общество».

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- РАНХиГС

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1

- Юр. адрес

- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1

- ФИО

- Комиссаров Алексей Геннадиевич (РЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (499) 9569832