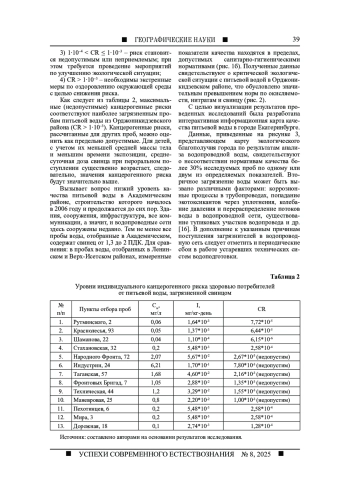

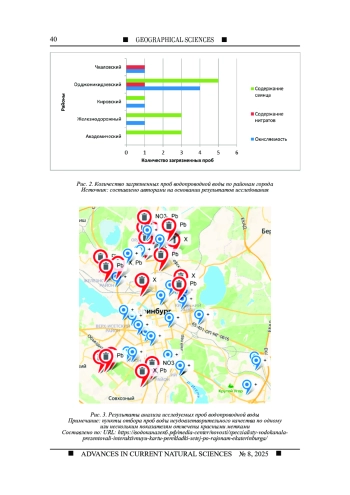

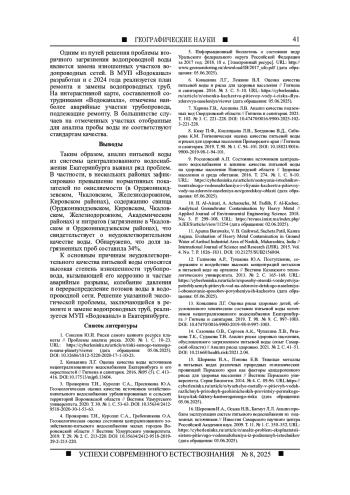

Цель работы заключалась в комплексной оценке качества водопроводной воды, поставляемой населению Екатеринбурга, а также в анализе функционирования системы централизованного водоснабжения города. Была определена задача картографической визуализации результатов анализа проб воды, взятых в разных районах города. Проведен анализ 52 проб воды системы централизованного водоснабжения. Качество воды оценивалось по следующим показателям: жесткость, окисляемость, рН, содержание нитратов, ионов свинца и меди. Исследования проводились титриметрическим и потенциометрическим методами. Показаны пути попадания химических загрязнителей в водопроводную сеть. Рассмотрены факторы опасности таких загрязнителей, как нитраты и ионы свинца. Обнаружено, что более 30% исследуемых проб не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям качества. Выявлена наиболее неблагоприятная экологическая ситуация по значениям окисляемости и содержанию свинца в Орджоникидзевском районе города. Рассчитаны значения канцерогенного риска здоровью потребителей водопроводной воды, загрязненной свинцом. Выявлено, что максимальные (неприемлемые) значения канцерогенного риска соответствуют пробам воды из Орджоникидзевского района. Отмечено, что основной причиной загрязнения воды является коррозионное разрушение водопроводных труб в связи с высокой степенью их изношенности, а также сбои в работе устаревших технических систем водоподготовки. По результатам исследований составлена интерактивная информационная карта качества питьевой воды в Екатеринбурге. Приведены пути решения проблемы неудовлетворительного качества водопроводной воды.

Идентификаторы и классификаторы

Во всех крупных населенных пунктах подача питьевой воды потребителю осуществляется в основном централизованно. При этом эксплуатируемые водопроводные сети, как правило, находятся в ветхом состоянии, обусловленном превышением нормативных сроков службы.

Список литературы

1. Соколов Ю.И. Риски самого ценного ресурса планеты // Проблемы анализа риска. 2020. № 1. С. 10-23. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-samogo-tsennogo-resursa-planety/viewer (дата обращения: 05.06.2025). DOI: 10.32686/1812-5220-2020-17-1-10-23.

2. Коньшина Л.Г. Оценка качества воды источников нецентрализованного водоснабжения Екатеринбурга и его окрестностей // Гигиена и санитария. 2016. №95 (5). С. 413-416. DOI:10.17513/mjpfi.13604.

3. Прожорина Т.И., Куролап С.А., Преснякова Ю.А. Геоэкологическая оценка качества источников хозяйственнопитьевого водоснабжения урбанизированных и сельских территорий Воронежской области // Вестник Удмуртского университета. 2020. Т. 30. № 1. С. 53-63. DOI: 10.35634/2412-9518-2020-30-1-53-63.

4. Прожорина Т.И., Куролап С.А., Гребенникова О.А. Геоэкологическая оценка состояния централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения малых городов Воронежской области // Вестник Удмуртского университета. 2019. Т. 29. № 2. С. 213-220. DOI: 10.35634/2412-9518-2019-29-2-213-220.

5. Информационный бюллетень о состоянии недр Уральского федерального округа Российской Федерации за 2017 год. 2018. 18 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.geomonitoring.ru/download/IB/2017_ufo.pdf (дата обращения: 05.06.2025).

6. Коньшина Л.Г., Лежнин В.Л. Оценка качества питьевой воды и риска для здоровья населения // Гигиена и санитария. 2014. № 3. С. 5-10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-pitievoy-vody-i-riska-dlya-zdorovya-naseleniya/viewer (дата обращения: 05.06.2025).

7. Харина Г.В., Алешина Л.В. Анализ качества подземных вод Свердловской области // Гигиена и санитария. 2023. Т. 102. № 3. С. 221-228. DOI: 10.47470/0016-9900-2023-102-3-221-228.

8. Кику П.Ф., Кислицына Л.В., Богданова В.Д., Сабирова К.М. Гигиеническая оценка качества питьевой воды и риски для здоровья населения Приморского края // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 1. С. 94-101. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-1-94-101.

9. Росоловский А.П. Состояние источников центрального водоснабжения и влияние качества питьевой воды на здоровье населения Новгородской области // Здоровье населения и среда обитания. 2016. Т. 274. № 1. С. 8-10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-istochnikov-tsentralnogo-vodosnabzheniya-i-vliyanie-kachestva-pitievoy-vody-na-zdorovie-naseleniya-novgorodskoy-oblasti (дата обращения: 05.06.2025).

10. H. Al-Aizari, A. Achaoucha, M. Fadlib, F. Al-Kadsec. Analytical Groundwater Contamination by Heavy Metal // Applied Journal of Environmental Engineering Science. 2018. No. 3. P. 299-308. URL: https://revues.imist.ma/index.php/AJEES/article/view/11254 (дата обращения: 02.06.2025).

11. Aparna Borawake, V. B. Gaikwad, Sucheta Patil, Kamra Anjana. Evaluation of Heavy Metal Contamination in Ground Water of Ambad Industrial Area of Nashik, Maharashtra, India // International Journal of Science and Research (IJSR). 2015. Vol. 4. No. 7. P. 1826-1831. DOI: 10.21275/SUB2156804.

12. Галимова А.Р., Тунакова Ю.А. Поступление, содержание и воздействие высоких концентраций металлов в питьевой воде на организм // Вестник Казанского технологического университета. 2013. № 2. С. 165-169. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-otsenki-vozdeystviya-potreblyaemyh-pitievyh-vod-na-zdorovie-detskogo-naseleniya-i-obosnovanie-sposobov-povysheniya-ih-kachestva (дата обращения: 05.06.2025).

13. Коньшина Л.Г. Оценка риска здоровью детей, обусловленного химическим составом питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения Екатеринбурга // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 9. С. 997-1003. DOI: 10.47470/0016-9900-2019-98-9-997-1003.

14. Сазонова О.В., Сергеев А.К., Чупахина Л.В., Рязанова Т.К., Судакова Т.В. Анализ риска здоровью населения, обусловленного загрязнением питьевой воды (опыт Самарской области) // Анализ риска здоровью. 2021. № 2. С. 41-51. DOI: 10.21668/health.risk/2021.2.04.

15. Ширяева И.А., Попова Е.В. Тяжелые металлы в питьевых водах различных природных геохимических провинций Пермского края как факторы канцерогенного риска для здоровья населения // Вестник Пермского университета. Серия Биология. 2014. № 4. С. 89-96. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/tyazhelye-metally-v-pitievyh-vodahrazlichnyh-prirodnyh-geohimicheskih-provintsiy-permskogokraya-kak-faktory-kantserogennogo-riska (дата обращения: 05.06.2025).

16. Шеренков И.А., Осыка Н.В., Багмут Л.Л. Анализ проблем эксплуатации систем питьевого водоснабжения из подземных источников // Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. 2009. Т. 11. № 1. С. 350-352. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-problem-ekspluatatsiisistem-pitievogo-vodosnabzheniya-iz-podzemnyh-istochnikov (дата обращения: 03.06.2025).

Выпуск

Другие статьи выпуска

Данная статья посвящена исследованию технологических параметров бурового раствора на основе рапсового масла в смеси с метиловыми эфирами жирных кислот в качестве раствора первичного вскрытия продуктивных пластов. Основной задачей исследования было изучение влияния состава бурового раствора и условий его эксплуатации на изменение технологических параметров, оценка его эффективности в сохранении исходных характеристик продуктивных пластов, а также соответствия предложенного состава экологическим нормам. В ходе работы авторами проводились лабораторные исследования бурового раствора согласно стандарту ГОСТ 33697-2015. В рамках проведенного исследования были подробно проанализированы такие характеристики бурового раствора, как плотность, пластическая вязкость, динамическое и статическое напряжения сдвига, показатель фильтрации, электростабильность и седиментационная устойчивость. В результате была дана оценка целесообразности применения промывочной жидкости, содержащей растительное масло в качестве дисперсионной среды. Проведённое исследование подтвердило возможность успешного применения бурового раствора на основе рапсового масла и метиловых эфиров жирных кислот в качестве эффективной альтернативы традиционным буровым растворам на минеральной основе. Такой раствор снижает риски экологической нагрузки. Результаты позволяют рассматривать разработанный буровой раствор как перспективный материал для дальнейшего внедрения в практику бурения нефтегазовых скважин.

Исследование направлено на определение влияния сезонного льда и снега и их геометрических параметров на эффективность георадиолокационного зондирования водных объектов суши в зимний период. Рассмотрены ограничивающие факторы льда и снега в контексте законов распространения электромагнитных волн в средах. Основной целью данной работы является оценка влияния толщины льда и снега на распространение георадарного сигнала с частотой 150 МГц. Натурные георадарные измерения выполнены на участке реки Лена по двум профилям с учетом динамики наращивания льда и снега в течение зимы и сравнивались с результатами численного моделирования в программе gprMax. Аналитический расчет подтвердил, что доля энергии георадарного сигнала с центральной частотой 150 МГц, достигающей границы донных отложений, в значительной степени зависит от отражения на границе лед-вода и затухания в самом водном слое. Сравнение натурных и численных данных показало достаточно высокое соответствие формы и времени прихода сигналов. В результате верификации численной модели и использования ее при различных геометрических параметрах льда и снега установлено, что георадарная антенна с центральной частотой 150 МГц может обеспечивать результаты, сопоставимые с измерениями по открытой воде при толщине до 40 см. Количественное сравнение натурных и расчётных данных выявило расхождения, начинающиеся при толщине льда более 80 см. По натурным данным наблюдено, что снежный покров выступает в роли естественного фильтра, ослабляющего помехи. Результаты исследования показали, что для достижения максимальной эффективности зимних исследований рекомендуется проведение полевых работ с учетом оптимально выбранных параметров антенны к толщине льда и снега.

Настоящая работа посвящена изучению реперной пачки лингуловых глин с обилием остатков Lingula orientalis Gol. в составе байтуганского горизонта и распространенной в Закамье Республики Татарстан. Цель исследования - реконструкция строения и условий осадконакопления пачки лингуловых глин на выбранной территории на основе данных гранулометрического состава и карбонатности пород. Образцы отобраны с учетом литологической неоднородности разреза. Для оценки указанной неоднородности разреза использовался литомодуль. Для определения карбонатности использовались данные по содержаниям CaO в отобранных образцах, измеренным методом рентгено-флуоресцентного анализа с использованием спектрометра Bruker. Анализ гранулометрического состава производился с использованием анализатора размера частиц Bluewave. Представлены результаты измерения и интерпретации гранулометрического состава и карбонатности пород 13-метровой толщи указанной пачки, обнажающейся в междуречье р. Лесная Шешма и Инэш на юго-востоке Республики Татарстан. Установлено, что изучаемая пачка лингуловых глин сложена двумя десятками слоев, большая часть которых представлена глинами известково-алевритовыми, алевролитами известково-глинистыми и мергелями алевролитовыми и глинисто-алевритовыми. Анализ гранулометрического состава и содержания карбонатов показал значительное преобладание пелитовой и алевритовой фракций, а также существенную карбонатность пород, что характерно для типов разрезов, распространенных в Закамье Республики Татарстан. Гистограммы распределения гранулометрических фракций имеют бимодальный характер, что свидетельствует о неоднородности состава изучаемых отложений, обусловленной значительными содержаниями мелкоалевритовой и среднепелитовой фракций. Карбонатность изменяется значительно: максимальное значение почти в три раза превышает минимальное значение. Установлено, что вариации значений параметров гранулометрического состава (содержания фракций, модальные характеристики) и карбонатности отражают особенности пачки лингуловых глин согласно литолого-фациальной модели Н. Н. Форша. Изучаемая пачка соответствует осадочному циклу пятого порядка, а скорость осадконакопления оценивается значением ~0,6 мм/год.

На основании анализа тестов (аллергопроб), выполненных в «Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи» Приморского края у детей 1-7 лет, проживающих в районах Приморского края (физико-географических провинциях), выделены территории края с высокими рисками заболеваемости поллинозами для детей дошкольного возраста. Для исследования использовались базы данных с результатами обследования детей в районах Приморского края. Районы Приморского края, схожие по ландшафтам, климатическим условиям и составу растительности, были объединены в физико-географические провинции. Рассмотрена роль природных и антропогенных факторов в формировании поллинозов у детей в различных районах края. Проведённый анализ показал, что наибольшее число детей с положительными пыльцевыми аллергопробами и наиболее высокий процент положительных проб зафиксирован на юге Приморья. В проявлении аллергических реакций особое значение приобретают такие природные и экологические факторы, как биоразнообразие растительности районов края, показатели температуры и влажности воздуха, уровень загрязнения атмосферы выбросами промышленных предприятий и автотранспорта. Самые поллинозоопасные растения в крае - амброзия, полынь, лебеда. Полученные результаты необходимы для составления программ по восстановлению здоровья детей в Приморском крае.

В условиях нарастающей урбанизации усиливается экологическое давление на окружающую среду и здоровье населения. В связи с этим приоритетным становится создание устойчивой городской экосистемы. Цель исследования - анализ видового разнообразия зеленых насаждений парков г. Барнаула Алтайского края, основного элемента геоэкологической характеристики городской территории, анализ обеспеченности зелеными насаждениями в парках каждого жителя города, разработка предложений по развитию зеленого устройства. Основными методами являлись оценка видового состава древесных насаждений города и учет деревьев в каждом парке. Составлена схема обеспеченности зелеными насаждениями по районам города. Проанализирован видовой состав и численность основных родов деревьев в 13 парках. Выделены три группы по частоте встречаемости, наиболее распространенными являются березы, клены и тополя. Отмечено скудное видовое разнообразие древесных растений в парках. Предложены меры для создания оптимального зеленого обустройства г. Барнаула: создание экологического каркаса; увеличение количества зеленых насаждений; повышение качества древесных насаждений за счет расширения ассортимента; учет потребности жителей каждого района города в зеленых зонах, имеющих различную функциональную нагрузку.

Целью работы является получение статистических характеристик и закономерностей многолетней изменчивости формирования ледяного покрова в районе Соловецких островов путем анализа данных натурных гидрологических наблюдений за последние 40 лет (1980-2019 гг.). В качестве данных натурных наблюдений для формирования рядов основных элементов ледового режима моря (сроков наступления характерных фаз ледовых явлений и их продолжительности) в работе использованы данные регулярного гидрометеорологического государственного мониторинга с пунктов наблюдений на морских гидрометеорологических станциях 2-го разряда МГ-2 Соловки и МГ-2 Кемь-Порт, осуществляемого организациями Росгидромета на акватории Белого моря. Регрессионный анализ динамики дат устойчивого льдообразования в районе о. Соловки показал, что сроки начала льдообразования на 27 дней (почти на 4 недели) сдвинулись в сторону зимних месяцев. Сдвиг происходил со средней скоростью 6,2 дня/10 лет. А продолжительность ледового периода сократилась на 33 дней (на месяц). Уменьшение количества дней происходило со скоростью 8,4 дня/10 лет. Полученные данные о сдвигах сроков начала устойчивого льдообразования и дат очищения ото льда в сторону зимних месяцев, а также динамика по уменьшению продолжительности ледовых явлений должны быть учтены при составлении методологических материалов для осуществления гидропрогнозирования.

Целью исследования является анализ изменений северных границ ареалов распространения лесных ландшафтов на территории Дальневосточного федерального округа. При этом, помимо влияний климатических изменений на процессы динамики границ распространения лесных комплексов, рассматриваются и их взаимосвязи с формированием и развитием процессов автовосстановления структуры антропогенно нарушенных лесных ландшафтных комплексов. На основе применения комплексных физико-географических методов в ходе полевых многолетних стационарных, полустационарных и маршрутных исследований природных, природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с применением материалов дистанционного зондирования Земли проведен анализ изменения северных границ ареалов распространения лесных ландшафтов с учетом проявлений процессов постантропогенной динамики состояний лесных ландшафтов и внутриландшафтных комплексов, их компонентов. Проведен анализ динамики ареалов распространения недифференцированных северо-таежных и северо-таежно-тундровых комплексов в пределах участков их контакта с тундровыми комплексами. Результаты анализа показывают влияние на них процессов полнофункционального и полноценного автовосстановления структуры ландшафтных комплексов и наличие тенденции сокращения площади распространения тундровых экосистем. Материалы исследования вносят вклад в решение дискуссионных вопросов ландшафтоведения, формируют концептуальные основы для развития проблематики анализа динамики ареалов распространения лесных ландшафтов. Установленные особенности процессов изменения контактовых зональных типов ландшафтов позволяют проводить дальнейшие исследования в сфере антропогенного ландшафтоведения и прогнозирования состояний окружающей среды.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ИД АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Пенза

- Почтовый адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- Юр. адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- edition@rae.ru

- Контактный телефон

- +7 (841) 2304108

- Сайт

- https://rae.ru/ru