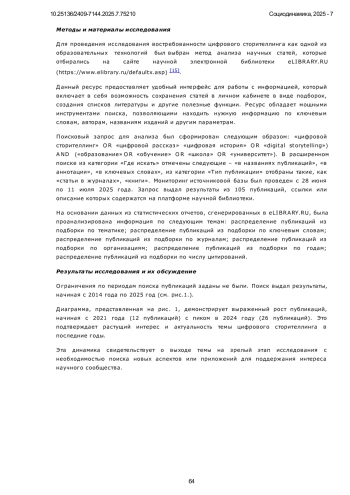

В данном исследовании будет рассмотрен цифровой сторителлинг как один из продуктов цифровизации. Цифровой сторителлинг представляет собой метод передачи информации в форме повествования с использованием различных цифровых технологий. В последние годы интерес к этой теме резко возрос в таких отраслях как педагогика, журналистика, маркетинг и цифровые медиа. Несмотря на возрастающий интерес к данной теме, в научных источниках нет достаточной формализации данных об особенностях использования цифрового сторителлинга в разных интерпретациях, а также о его влиянии на процессы в образовательной сфере и социокультурные трансформации. Цель настоящего исследования - на основе системного анализа научных публикаций определить основные тенденции и направления применения цифрового сторителлинга. Для отбора публикаций на платформе НЭБ eLIBRARY. RU конструировался поисковый запрос, находящийся на пересечении цифрового сторителлинга и образования. Всего для анализа были отобраны 105 статей. Их последующий анализ осуществлялся посредством анализа статистических отчетов. Изучались распределения публикаций по тематике, ключевым словам, журналам, организациям, годам и количеству цитирований. Исходя из полученных результатов был сделан вывод о том, что цифровой сторителлинг успешно развивается в таких областях как педагогика и гуманитарные науки, тем не менее как самостоятельное направление находится в стадии формирования. Исследованный массив публикаций дает возможность сделать вывод о том, что представленные данные являются в основном методическими и теоретическими разработками прикладного характера. Отдельные рассмотренные публикации имеют высокий индекс цитируемости, что указывает на зарождение научного интереса и формирование исследовательского сообщества вокруг данной тематики. Изучение цифрового сторителлинга в качестве инструмента смыслопроизводства, передачи культурных кодов и формирования цифровой идентичности в рамках такого раздела социологии, как “Социология коммуникации”, имеет большой научный и исследовательский потенциал.

Идентификаторы и классификаторы

- УДК

- 316. Социология

Цифровизация современного общества коренным образом трансформирует все процессы, происходящие в нем. Наглядно влияние цифровизации можно увидеть в сфере образования, медиа, журналистики и т. д. В педагогике цифровое внедрение обеспечивает гибкость, доступность и персонализацию образовательного процесса, расширяя возможности как для самих обучающихся, так и для педагогов. Использование цифровых технологий способствует развитию компетентности в сфере медиа, вовлечённости и качественной подготовке к жизни в информационном обществе.

Список литературы

1. Айснер Л. Ю., Агапова Т. В. Цифровой сторителлинг: новый формат учебной коммуникации // Образование и проблемы развития общества. 2024. № 1(26). С. 9-14.

2. Ахметова Д. З., Тимирясова А. В., Морозова И. Г. Психолого-педагогическое сопровождение цифровизации инклюзивного образования: персонифицированный подход // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2023. Т. 25, № 91. С. 5-15. DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-91-5-15

3. Беляева Н. В. Модернизация преподавания литературы в школе в условиях цифровой трансформации образования // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2021. Т. 15, № 3. С. 87-94. DOI: 10.17238/issn1998-5320.2021.15.3.10

4. Бережная Я. В. Опыт использования очков виртуальной реальности в преподавании английского языка: разработка и внедрение собственной методики // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 40. С. 665-678.

5. Высшая школа электроники и микросистемной техники // Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.spbstu.ru/structure/vysshaya_shkola_elektroniki_i_mikrosistemnoy_tekhniki/ (дата обращения: 08.07.2025).

6. Грушевская В. Ю. Применение метода цифрового сторителлинга в проектной деятельности учащихся // Педагогическое образование в России. 2017. № 6. С. 38-44. DOI: 10.26170/po17-06-05

7. Дерябина Г. Г., Трубникова Н. В. Новая диджитал-парадигма: специфика работы с бизнес-партнерами при внедрении диджитал-инструментов маркетинга в В2В // Креативная экономика. 2020. Т. 14, № 11. С. 3011-3028. DOI: 10.18334/ce.14.11.111136

8. Дзюина И. В. Применение цифровых технологий в дошкольном образовании. Технология storytelling при изучении английского языка // Развитие образования. 2020. № 3(9). С. 45-48. DOI: 10.31483/r-86189

9. Дигтяр О. Ю. Информационные технологии как инструмент цифрового сторителлинга в обучении английскому языку студентов неязыковых вузов // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 6(97). С. 162-163. DOI: 10.24412/1991-5497-2022-697-162-163

10. Каминская Т. Л. Коммуникативный потенциал PR-текстов в свете постмодернистской парадигмы // Вопросы теории и практики журналистики. 2018. Т. 7, № 2. С. 279-288. DOI: 10.17150/2308-6203.2018.7(2).279-288

11. Кафедра цифрового образования // Московский педагогический государственный университет [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-razvitiya-tsifrovogo-obrazovaniya/struktura/kafedra-cifrovogo-obrazovanija (дата обращения: 08.07.2025).

12. Мансурова В. Д. “Цифровая каллиграфия” современного журналиста: власть digital контента // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2017. № 4. С. 17-33.

13. Маняйкина Н. В., Надточева Е. С. Цифровое повествование: от теории к практике // Педагогическое образование в России. 2015. № 10. С. 60-64.

14. Назарова О. С. Цифровой сторителлинг как современная образовательная практика // Гуманитарная информатика. 2018. № 15. С. 15-28. DOI: 10.17223/23046082/15/2

15. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 06.07.2025).

16. Наша цифровая повседневность // ВЦИОМ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/nasha-cifrovaja-povsednevnost (дата обращения: 05.07.2025).

17. Российская школа: современные вызовы // ВЦИОМ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskaja-shkola-sovremennye-vyzovy (дата обращения: 05.07.2025).

18. Татаринов К. А., Орлова Е. Г. Неформальное образование в цифровом обществе // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9, № 2(31). С. 184-186. DOI: 10.26140/anip-2020-0902-0042

19. Управление научных исследований и проектной деятельности // Уральский государственный педагогический университет [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://uspu.ru (дата обращения: 08.07.2025).

20. Учебно-научная лаборатория цифровой политики // Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fa.ru/university/structure/scientific-educational-departments/snmk/polit-science/cp-lab/ (дата обращения: 08.07.2025).

Выпуск

Другие статьи выпуска

Предметом настоящего исследования являются нематериальные формы поощрения как элемент социокультурного механизма воспроизводства социальной иерархии и поддержания символической власти. Объект исследования - восприятие и интерпретация таких стимулов различными социальными группами в условиях постиндустриального и стратифицированного общества. Автор подробно рассматривает, как понятия «признание», «уважение», «вовлечённость» и «ценностная миссия труда» конструируются в публичном, управленческом и культурном дискурсах, а также как они по-разному интерпретируются представителями среднего класса, элиты и маргинализированных групп. Анализ охватывает институциональные контексты, включая корпоративную культуру, сферу образования и медиа. Особое внимание уделено символической асимметрии в доступе к признанию и легитимным формам нематериальной мотивации. Подчёркивается, что такие стимулы могут не только служить средством повышения трудовой вовлечённости, но и выступать в качестве маркеров социальной исключённости и инструментов культурного доминирования. В работе используется социокультурный и дискурсивный подход, а также элементы концептуального анализа на основе вторичного анализа текстов и теоретических источников. Научная новизна исследования заключается в критической интерпретации нематериальной мотивации не как нейтрального управленческого инструмента, а как культурного механизма, способствующего воспроизводству социальной стратификации и усилению символических барьеров. Автор показывает, что восприятие «мягкой мотивации» тесно связано с социальной принадлежностью индивида, уровнем его культурного капитала и доступом к институционализированным формам признания. Нематериальные стимулы, такие как уважение, вовлечённость, признание заслуг, в условиях символического неравенства приобретают не универсальное, а селективное значение, закрепляя культурную исключённость и усиливая чувство отчуждения у социально уязвимых групп. Делается вывод о формировании новой символической иерархии, в которой «нематериальные привилегии» становятся знаками социальной легитимации. Работа вносит вклад в социологию неравенства, предлагая переосмысление роли нематериальных стимулов в системе трудовой мотивации с учётом социокультурных факторов, асимметрии признания и латентных форм социальной дифференциации.

Пиво, как один из наиболее популярных алкогольных напитков, занимает значительное место в социальной и культурной жизни России. Оно не только отражает потребительские предпочтения, но и является важным элементом коллективной идентичности, влияющим на формирование определённых поведенческих моделей и стереотипов. В контексте общего алкогольного потребления пиво нередко воспринимается как «социально приемлемый» напиток, сопровождающий повседневное общение и досуг, что усиливает его символическое значение в культуре страны. Изучение способов его репрезентации в медиаконтенте, особенно в рекламе, позволяет глубже понять особенности социальной реальности, систему культурных норм, ценностей и массовых представлений, присущих российскому обществу. Предметом настоящего исследования являются социальные стереотипы, а целью - выявление и анализ динамики их использования в российской рекламе пива. В ходе работы методом контент-анализа было проанализировано 92 телевизионных рекламных ролика о пиве, выпущенных в период с 1990-х по 2020-е гг. Критерием отбора телевизионных роликов являлось наличие в рекламе упоминания пивной продукции. Анализ рекламы пива в России выявил, что почти в половине роликов стереотипы отсутствуют, однако их использование возросло с 2010-х годов. В ходе работы проведена классификация социальных стереотипов: к наиболее распространённым отнесены национальные и физиологические, а к наименее распространённым - гендерные, возрастные, стереотипы употребления напитка и взаимодействия. Говоря о временной динамике, наибольший рост зафиксирован у национальных и возрастных стереотипов, особенно с участием пожилых актёров. Гендерные стереотипы остаются стабильными, но мужские образы утрачивают доминирование. Стереотипы употребления и взаимодействия, а также физиологические демонстрируют отрицательную динамику. Научная новизна исследования состоит в том, что в отличие от ранее проведённых работ, посвящённых анализу социальных стереотипов в рекламе в целом, в данной работе предметом социологического анализа впервые выступает именно телевизионная реклама пива. Исследование способствует развитию представлений о распространенности социальных стереотипов в российском обществе. Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных данных при разработке социальной рекламы, медиаполитик и регулятивных норм, направленных на формирование более ответственного и этичного образа потребления алкогольных напитков.

В условиях цифровизации и глобализации наблюдается рост интереса к аналоговым формам коммуникации, среди которых посткроссинг занимает особое место как форма медленной, материальной и символически насыщенной межличностной коммуникации. Предмет исследования: коммуникативные процессы и социокультурные механизмы, формирующиеся в результате практики посткроссинга, включая роль символического обмена в преодолении культурных барьеров и развитии межкультурных взаимодействий. Объект исследования: посткроссинг как глобальная социокультурная практика, представляющая собой форму межкультурной коммуникации, организованную через обмен почтовыми открытками между участниками из разных стран. Цель исследования заключается в выявлении социокультурного потенциала посткроссинга как формы межкультурной коммуникации и инструмента социальной интеграции в условиях глобальных вызовов. В исследовании особое внимание уделено вопросу о формировании глубокой эмоциональной связи благодаря посткроссингу. Методологической основой исследования выступает интерпретативный подход с использованием методов структурированного интервью (n = 39) и анкетного опроса (N = 113 856, n = 384). Методика анализа данных основана на интерпретации анкетных данных (дескриптивная статистика, корреляции) и качественном анализе интервью (тематическое кодирование). Результаты исследования выявили, что посткроссинг выполняет коммуникативную, креативную, образовательную, интегративную и идентификационную функции, способствует разрушению культурных стереотипов, укреплению слабых социальных связей и формированию новых форм солидарности в глобальном обществе. В настоящей статье обосновано, что посткроссинг выступает в качестве медиатора межкультурного диалога и социальной эмпатии, а также как способ символического самовыражения и ритуализированной коммуникации. Практическое значение исследования заключается в возможности применения его результатов в социокультурной, образовательной и интеграционной практике, особенно в работе с молодежью и уязвимыми социальными группами. Новизна исследования заключается в многоаспектном анализе посткроссинга как современной формы социокультурной практики, способной компенсировать дефицит подлинного человеческого взаимодействия в цифровую эпоху. Впервые рассматриваеся влияние традиционного обмена открытками на межкультурные связи, идентичности и социальное взаимодействие в глобализированном мире. Настоящее исследование вносит вклад в развитие социологического понимания посткроссинга, расширяя существующие научные представления, которые фокусировались преимущественно на коммуникативном, культурологическом, педагогическом и лингвистическом направлениях.

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни молодежи, способствуя формированию здорового образа жизни, укреплению социальных связей и личностному развитию. Исследование посвящено изучению влияния спортивной активности на физическое, психологическое, социальное и интеллектуальное состояние молодежи города Барнаула. В работе рассматривается, каким образом регулярные занятия спортом влияют на уровень социальной вовлеченности, коммуникативные навыки, самооценку и стрессоустойчивость молодежи. Особое внимание уделяется восприятию спорта как не просто формы досуга, а как значимого ресурса для самореализации, социализации и повышения общего качества жизни, а также развитию навыков, необходимых в современном обществе, таких как целеустремленность, дисциплина и умение работать в команде. Кроме того, анализируются социальные механизмы, через которые спортивная активность способствует формированию позитивных моделей поведения и адаптации молодежи в условиях быстро меняющегося социального пространства. В рамках темы была разработана методика и проведено социологическое исследование среди молодежи г. Барнаула (18-35 лет). В опросе приняли участие 231 респондент, отобранный по полу и возрасту (квотная выборка). На втором этапе были проведены экспертные интервью (n=6) со специалистами в области физической культуры и молодежной политики. Данное исследование позволяет глубже понять влияние спортивной активности на различные сферы жизни молодежи города Барнаула. По результатам исследования были сделаны следующие выводы. Во-первых, регулярные занятия спортом значительно повышают уровень физического и психологического здоровья молодых людей. Во-вторых, спортивная активность способствует укреплению социальных связей и развитию навыков командного взаимодействия. В-третьих, участие в спортивных мероприятиях позитивно влияет на формирование ценностных ориентиров и мотивации к личностному росту. В-четвертых, спорт помогает молодёжи лучше адаптироваться к социальным изменениям и снижает уровень стрессовых состояний. Таким образом, исследование подчеркивает важность развития спортивной инфраструктуры и программ, направленных на вовлечение молодежи в активный образ жизни, как средства комплексного улучшения качества их жизни и социальной интеграции.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- НБ-МЕДИА

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 115114, г Москва, Даниловский р-н, Павелецкая наб, д 6А, кв 211

- Юр. адрес

- 115114, г Москва, Даниловский р-н, Павелецкая наб, д 6А, кв 211

- ФИО

- Даниленко Василий Иванович (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______