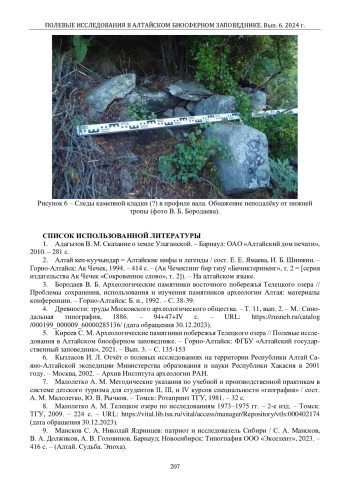

На территории Алтайского биосферного заповедника расположено старинное оборонительное сооружение в виде вала из камней длиной 70 м. Вал перегораживает конную тропу, идущую вдоль берега Телецкого озера между кордонами Челюш и Беле. Это укрепление впервые обследовал в 1880 г. Н. М. Ядринцев, который описал «древнюю крепость» в своих статьях. Публикуются результаты полевых исследований, проведённых в августе 2023 г. Уточ-няется место расположения археологического памятника. Приведены сведения о размерах и не-которых конструктивных особенностях укрепления. Каменный вал предположительно датируется XVII – XVIII веками, возможен и более древний возраст.

Идентификаторы и классификаторы

О существовании на восточном берегу Телецкого озера старинного оборонительного соору-жения в виде вала из камней исследователи сибирских древностей узнали из печатных работ Николая Михайловича Ядринцева. Известный сибирский публицист и общественный деятель, Ядринцев прилагал немало сил для изучения прошлого азиатской части России. Не будучи про-фессиональным археологом, он организовал сбор сведений о сибирских древностях и сам во время поездок интересовался памятниками старины, обследовал и описывал археологические объекты.

Список литературы

1. Адагызов В. М. Сказание о земле Улаганской. – Барнаул: ОАО «Алтайский дом печати», 2010. – 281 с.

2. Алтай кеп-куучындар = Алтайские мифы и легенды / сост. Е. Е. Ямаева, И. Б. Шинжин. – Горно-Алтайск: Ак Чечек, 1994. – 414 с. – (Ак Чечектинг бир тизӱ «Бичиктериненг», т. 2 = [серия издательства Ак Чечек «Сокровенное слово», т. 2]). – На алтайском языке.

3. Бородаев В. Б. Археологические памятники восточного побережья Телецкого озера // Проблемы сохранения, использования и изучения памятников археологии Алтая: материалы конференции. – Горно-Алтайск: Б. и., 1992. – С. 38-39.

4. Древности: труды Московского археологического общества. – Т. 11, вып. 2. – М.: Сино-дальная типография, 1886. – 94+47+IV с. – URL: https://rusneb.ru/catalog /000199_000009_60000285136/ (дата обращения 30.12.2023).

5. Киреев С. М. Археологические памятники побережья Телецкого озера // Полевые иссле-дования в Алтайском биосферном заповеднике. – Горно-Алтайск: ФГБУ «Алтайский государ-ственный заповедник», 2021. – Вып. 3. – С. 135-153

6. Кызласов И. Л. Отчёт о полевых исследованиях на территории Республики Алтай Са-яно-Алтайской экспедиции Министерства образования и науки Республики Хакасия в 2001 году. – Москва, 2002. – Архив Института археологии РАН.

7. Малолетко А. М. Методические указания по учебной и производственной практикам в системе детского туризма для студентов II, III, и IV курсов специальности «география» / сост. А. М. Малолетко, Ю. В. Рычков. – Томск: Ротапринт ТГУ, 1981. – 32 с.

8. Малолетко А. М. Телецкое озеро по исследованиям 1973–1975 гг. – 2-е изд. – Томск: ТГУ, 2009. – 224 с. – URL: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000402174 (дата обращения 30.12.2023).

9. Мансков С. А. Николай Ядринцев: патриот и исследователь Сибири / С. А. Мансков, В. А. Должиков, А. В. Головинов. Барнаул; Новосибирск: Типогпафия ООО «Экселент», 2023. – 416 с. – (Алтай. Судьба. Эпоха).

10. Несказочная проза алтайцев / сост. Н. В. Ойноткинова, И. Б. Шинжин, К. В. Яданова, Е. Е. Ямаева. – Новосибирск: Наука, 2011. – 576 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 30).

11. Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев. – 2-е изд. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 444 с. – URL: https://lib.kunstkamera.ru/rubrikator/03/03_03/potapov_1953 (дата обращения 30.12.2023).

12. Самаев Г. П. Укрепления Уйтту-Каи, Тоолока и Артала // Изучение историко-культур-ного наследия народов Южной Сибири: сборник научных трудов. – Горно-Алтайск: Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай, 2008. – Вып. 7. – С. 78-87. – URL: http://kronk.spb.ru/library/2008-ga-7.htm (дата обращения 30.12.2023).

13. Свод объектов культурного наследия Республики Алтай. –Горно-Алтайск: Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай, 2013. – 288 с.

14. Соёнов В. И. Полевые каменные фортификационные сооружения Алтая / В. И. Соёнов, С. В. Трифанова. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010. – 104 с. – URL: https://e-lib.gasu.ru/eposobia/monoSoenov.pdf (дата обращения 30.12.2023).

15. Тишкин А. А. Крепостные сооружения в Горном Алтае // Мир Центральной Азии: мате-риалы международной научной конференции. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. – Т. 1: Археология. Этнология. – С. 61-67. – URL: https://www.mongoloved.ru/publikatsii/cborniki-statej-i-byulleteni.html (дата обращения 30.12.2023).

16. Тишкина Т. В. Археологические исследования на Алтае (1860–1930-е гг.). – Барнаул: Азбука, 2010. – 288 с.

17. Трифанова С. В. К истории археологических исследований на территории Алтайского государственного природного заповедника // Полевые исследования в Алтайском биосферном заповеднике. – Горно-Алтайск: ФГБУ «Алтайский государственный заповедник», 2020. – Вып. 2. – С. 126-132

18. Уманский А. П. Памятники культуры Алтая. – Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1959. – 252 с. – URL: http://irbis.akunb.altlib.ru:81/bo/bo000723.pdf (дата обращения 30.12.2023).

19. Ядринцев Н. М. Отчёт о поездке по поручению Западно-Сибирского отдела Император-ского географического общества в Горный Алтай, к Телецкому озеру и в вершины Катуни в 1880 году // Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического обще-ства. – Омск: Типография окружного штаба, 1882. – Кн. 4. – С. 1-46. – URL: http://books.omsklib.ru/Knigi/NEW/Zapiski_ZSOIRGO_Kn4/index.html (дата обращения 30.12.2023).

20. Ядринцев Н. М. Описание сибирских курганов и древностей. Путешествие по Западной Си-бири и Алтаю в 1878 и 1880 г. // Древности: труды Московского археологического общества. – М.: Синодальная типография, 1883. – Т. 9, вып. 2-3. – С. 181-205. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_60000285133/ (дата обращения 30.12.2023).

21. Ядринцев Н. М. Об алтайцах и черневых татарах // Известия Императорского Русского географического общества. – СПб.: Типография В. Безобразова и комп., 1887. – Т. 17: 1881, вып. 4 : Географические известия. – С. 228-254. – URL: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/218916 (дата обращения 30.12.2023).

22. Ямаева Е. Е. Телецкое озеро – территория традиционного природопользования / Е. Е. Ямаева, И. Н. Апёнышева. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2014. – 144 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Изложена информация об обвально-оползневых явлениях и их опасности, наглядно представленных на примере недавнего события в Бурейском водохранилище. Оценены возможности подобных явлений в пределах акваторий Телецкого озера на Алтае и Королевского озера в Альпах. Сделан вывод о неотложной необходимости проведения профилактических ме-роприятий по защите населения от подобных катастроф.

В работе представлены результаты полевых археологических разведок в августе 2023 года на кордоне Челюш (восточный берег Телецкого озера), находящийся на территории Ал-тайского государственного природного биосферного заповедника. Основные работы были направ-лены на исследование и документацию могильника Челюш. Кроме того, изучены фрагменты керамики, обнаруженные на территории земельного участка госинспектора, датирующиеся ранним железным веком. В ходе работ осмотрены каналы (суваки) оросительной системы. Сделан предва-рительный перевод текста на алтайском языке, датированного 1933 годом. Текст выгравирован на каменной плитке из коллекции инспектора заповедника М. В. Кунгурова.

Естественные местообитания Алтайского государственного природного био-сферного заповедника (АГПБЗ) включают объекты рекреационного природопользования и эко-логического туризма и территории хозяйственных зон поселений и кордонов. В местах посещений и хозяйствования проводились многолетние исследования состава флоры на ключе-вых участках. Повторные сравнительные наблюдения показали относительную устойчивость растительных сообществ и тенденции к самовосстановлению, наряду с проникновением адвентивных видов.

Туристско-рекреационная деятельность оказала влияние на ряд показателей: уменьшились мощность и запасы подстилки, увеличилась твердость верхнего слоя почвы на тропе, колее, стоянках по сравнению с ненарушенной почвой, изменилась структура запасов рас-тительной массы. Рекреационная нагрузка оказала влияние на агрегатный состав почвы. Уста-новлено, что исследуемая территория подвергается меньшей рекреационной нагрузке, по сравнению с Чулышманской долиной (от устья р. Чулышман до перевала Кату-Ярык) и прибреж-ной территорией Телецкого озера.

Приводятся результаты экспедиционных измерений относительной прозрачно-сти воды на 10 участках по всей акватории Телецкого озера в период летнего прогрева и устой-чивой температурной стратификации в августе 2014-2023 годов. Показано, что за отмеченный период произошло снижение средней относительной прозрачности с 8,2 до 5,3 м. Причина та-кого снижения относительной прозрачности воды Телецкого озера может состоять в повышении мутности впадающих рек.

В апреле 2023 г. на трех станциях северо-западного мелководья Телецкого озера исследовали подледный фитопланктон и зообентос, для донных беспозвоночных такое изучение проведено впервые. Дана оценка состава и обилия планктонного и донного сообществ озера в подледный период. В фитопланктоне выявлены таксоны из шести отделов с преоблада-нием диатомовых водорослей, численность и биомасса были низкие. По структуре и преоблада-ющим таксонам сообщество зообентоса на исследованном участке озера было определено как «сообщество сублиторали». Отмечено, что сезонная динамика, ярко выраженная в литорали озера (до глубины 10 м), не характерна для сублиторали и профундали, где количество и струк-тура зообентоса стабильны. По количественным показателям фитопланктона исследованный участок озера соответствует уровню олиготрофных и ультраолиготрофных водоемов, зообен-тоса – β-мезотрофных, олиготрофных и ультраолиготрофных.

По результатам обследования водной растительности в августе 2023 г. оз. Те-лецкое (Республика Алтай) с использованием легководолазного снаряжения были составлены гидроботанические характеристики четырех профилей – Артыбаш, Кобухта, Камга, Чири. На всех участках преобладающими ценозами были сообщества рдеста стеблеобъемлющего Potamo-geton perfoliatus. Опыт 2023 г. показал, что оптимальным при привлечении труда дайверов в условиях ограниченного времени погружения является сочетание укосов и фотографирования видов и сообществ. Использование легководолазного снаряжения представляется перспектив-ным методом расширения наших знаний о водной растительности оз. Телецкое, поскольку зна-чительно повышает возможности ученого в качестве отбора материала и визуализации картин подводного ландшафта и растительного покрова.

В ходе экспедиции, проведенной на территории Алтайского биосферного заповед-ника, в озере Джулукуль был обнаружен редкий представитель семейства Glossiphoniidae – Hyper-boreomyzon polaris. В результате молекулярно-генетического анализа выявлено, что собранные образцы имеют 4-5 нуклеотидных замен в последовательности фрагмента гена cox1 и 1 замену в последовательности фрагмента гена 18S рРНК в сравнении с образцами данного вида, найден-ными ранее в небольшом безымянном водоеме (остров Колгуев) и болотистом озере в пойме р. Иркинда (плато Путорана). Кроме того, впервые был установлен хозяин H. polaris, которым ока-залась Шилохвость (Anas acuta Linnaeus, 1758). В работе приведен видовой список пиявок, об-наруженных в озере Джулукуль и прилегающих водоемах.

Проведено обследование территории озёрных кордонов Алтайского заповед-ника на наличие иксодовых клещей. Посчитана относительная численность, определен видовой состав и пол иксодовых клещей. Проведено лабораторное исследование собранного материала на заболеваемость вирусными и бактериальными инфекциями.

В работе представлены результаты мониторинга крупных млекопитающих в прителецкой тайге и на хребте Чихачева. Для мониторинга был использован беспилотный лета-тельный аппарат (БЛА) с тепловизионно-оптическим комплексом из двух камер (термальная ка-мера и телекамера в оптическом диапазоне). В статье приведены примеры использования БЛА: при исследовании лесных пожаров с небольшими очагами возгорания; наблюдения за разными видами млекопитающих. Подробно рассмотрен пример обнаружения логовища росомахи с помо-щью БЛА. Анализируя наработанный опыт применения различной беспилотной техники, авторы выявили преимущества и ограничения ее использования.

На хребте Чихачёва обитает одна из ключевых трансграничных группировок снежного барса в РФ. С 2011 г. на западном макросклоне хребта сотрудниками Алтайского за-поведника ведется мониторинг методом фотоловушек. С 2015 г. в полевых работах принимают участие добровольцы из российских регионов движения «Экспедиция по следам снежного барса».

В учётный период сентябрь 2022 - сентябрь 2023 гг. на алтайской стороне учтено 7 особей ирбиса. Среди них самка с выводком из двух котят в возрасте одного года. В ходе полевого об-следования дана оценка численности основных видов копытных (сибирского горного козла и аргали – жертв снежного барса) для этого участка, и угроз группировке.

В статье приведены многолетние данные по сезонной динамике четырех гнез-дящихся видов синиц в светлохвойных лесах Яйлинской террасы на северном побережье Телец-кого озера. Получены сведения по сезонным колебаниям их численности.

Сибирский благородный олень широко распространен в горах Южной Сибири. В Алтайском заповеднике является многочисленным фоновым видом. В настоящее время чис-ленность заповедной группировки оценивается в 1300 особей. Динамика численности зависит преимущественно от качества снежного покрова в зимний период. Моделирование распростра-нения марала в зимний период по территории показало, что значимую роль на вероятность встречи следов оказывают: лесистость, высота над уровнем моря и количество зимних осадков. Половозрастная структура группировки смещена в сторону самок, при соотношении в среднем за 8 лет 1,6 самок на 1 взрослого самца. В среднем на 1 самку в октябре (n=8) 0,55 телят, в апреле 0,38. Средняя выживаемость телят за год (n=8) 50%. Основной фактор элиминации населения марала – хищничество волка 68% зарегистрированных случаев гибели (n=207). В целом состоя-ние группировки марала в Алтайском заповеднике оценивается как благополучное.

Данная статья отражает первые результаты рекогносцировочного исследова-ния водных лишайников Телецкого озера. Приведен аннотированный список видов, включаю-щий 11 видов из 9 родов и 5 семейств, ведущим из которых является Verrucariaceae. Все виды приведены для Алтайского заповедника и Телецкого озера впервые.

Проведен подсчет естественного возобновления основных лесообразующих пород в различных лесных сообществах на территории Алтайского государственного природ-ного заповедника, произрастающих в непосредственной близости на берегах, прилегающих к Телецкому озеру.

Естественное возобновление лесов варьирует в зависимости от их типологии и местополо-жения (экотопов) на ключевых участках. Леса представлены в основном хвойными породами: сосной обыкновенной (установлено на 8 из 11 ключевых участков (КУ), количество подроста на 7 из них достаточное); кедром сибирским, который в данный момент не образует устойчивого яруса в вертикальной дифференциации лесов (представлен на 4 КУ) и при хорошей сохранности и жизнеспособности может стать содоминантом в смешанной темнохвойно-светлохвойной тайге и выступить как индикатор смены лесообразователей в вековой динамике тайги; лиственницей сибирской (имеется на двух КУ в достаточном количестве); пихтой сибирской (отмеченной на 2 КУ). Из лиственных пород на 2 КУ в подросте встречается береза повислая.

Проведено рекогносцировочное лесопатологическое обследование территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Обнаружено и определено 17 видов насекомых-вредителей и 38 видов фитопатогенных грибов. Отмечается куртинное усы-хание сосны, березы, осины – данные поражения происходят в перестойных участках при раз-множении трутовых грибов на стволах и корнях деревьев.

Цель представляемой работы – характеристика разнообразия и структуры рас-тительного покрова Джулукульской котловины. Был заложен профиль, пересекающий котло-вину с севера на юг, выделено 4 высотных яруса, отличающихся рельефом и растительным покровом, исследовано 4 ключевых участка. Выявлено, что разнообразие растительных сооб-ществ представлено тундрами (ерниковыми, овсяницевыми и дриадовыми), криофитными сте-пями и альпийскими лугами. Показано, что растительный покров каждого из высотных ярусов характеризуется уникальным сочетанием растительных сообществ.

в работе приведена краткая история сбора фенологических наблюдений через участие населения России. Представлен обзор современных фенологических акций. Описан опыт участия жителей и сотрудников Алтайского заповедника в едином фенологическом дне. Приведены результаты регионального единого фенологического дня «Пробуждение маральника в Республике Алтай». Дана оценка общих закономерностей процесса вегетации рододендрона даурского (Rhododendron dauricum L.) на территории Республики Алтай в мае 2023 г.

На основе гербарных сборов лишайников в Алтайском заповеднике в 2022 и 2023 гг. приводится 86 видов, из которых 33 вида впервые в литературе указаны для территории заповедника; Leptogium burnetiae C. W. Dodge, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., L. retigera (Bory) Trevis, Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane & A. Thell внесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай.

Впервые для территории Алтайского заповедника приведено 3 вида сосуди-стых растений (Cichorium intybus L., Barbarea orthoceras Ledeb., Hesperis pseudonivea Tzvelev). Сообщаются новые местонахождения 17 видов растений.

На территории Алтайского государственного природного биосферного запо-ведника (АГПБЗ) обнаружена популяция рода Trollius с высокой долей особей с желтоокрашен-ным околоцветником. Изучена сравнительная изменчивость основных признаков и подтверждена принадлежность популяции к Trollius asiaticus. Обоснована гипотеза внутривидо-вого формообразования в условиях нижнего течения р. Кокши.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК

- Регион

- Россия, Горно-Алтайск

- Почтовый адрес

- 649000, Респ Алтай, г Горно-Алтайск, Набережный пер, д 1

- Юр. адрес

- 649000, Респ Алтай, г Горно-Алтайск, Набережный пер, д 1

- ФИО

- Калмыков Игорь Вячеславович (ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______