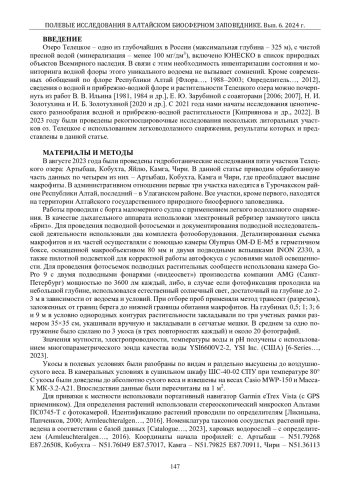

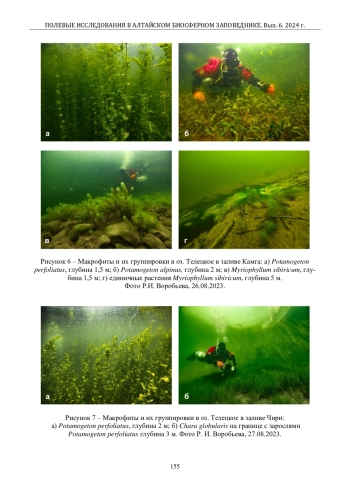

По результатам обследования водной растительности в августе 2023 г. оз. Те-лецкое (Республика Алтай) с использованием легководолазного снаряжения были составлены гидроботанические характеристики четырех профилей – Артыбаш, Кобухта, Камга, Чири. На всех участках преобладающими ценозами были сообщества рдеста стеблеобъемлющего Potamo-geton perfoliatus. Опыт 2023 г. показал, что оптимальным при привлечении труда дайверов в условиях ограниченного времени погружения является сочетание укосов и фотографирования видов и сообществ. Использование легководолазного снаряжения представляется перспектив-ным методом расширения наших знаний о водной растительности оз. Телецкое, поскольку зна-чительно повышает возможности ученого в качестве отбора материала и визуализации картин подводного ландшафта и растительного покрова.

Идентификаторы и классификаторы

Озеро Телецкое – одно из глубочайших в России (максимальная глубина – 325 м), с чистой пресной водой (минерализация – менее 100 мг/дм3), включено ЮНЕСКО в список природных объектов Всемирного наследия. В связи с этим необходимость инвентаризации состояния и мо-ниторинга водной флоры этого уникального водоема не вызывает сомнений. Кроме современ-ных обобщений по флоре Республики Алтай [Флора…, 1988–2003; Определитель…, 2012], сведения о водной и прибрежно-водной флоре и растительности Телецкого озера можно почерп-нуть из работ В. В. Ильина [1981, 1984 и др.], Е. Ю. Зарубиной с соавторами [2006; 2007], Н. И. Золотухина и И. Б. Золотухиной [2020 и др.]. С 2021 года нами начаты исследования ценотиче-ского разнообразия водной и прибрежно-водной растительности [Киприянова и др., 2022]. В 2023 году были проведены рекогносцировочные исследования нескольких литоральных участ-ков оз. Телецкое с использованием легководолазного снаряжения, результаты которых и пред-ставлены в данной статье.

Список литературы

1. Блинова Е. И., Пронина О. А., Штрик В. А. Методические рекомендации по учёту запасов промысловых морских водорослей прибрежной зоны // Методы ландшафтных исследований и оценки запасов донных беспозвоночных и водорослей морской прибрежной зоны. Изучение эко-систем рыбохозяйственных водоёмов, сбор и обработка данных о водных биологических ресур-сах, техника и технология их добычи и переработки. – М.: Изд-во ВНИРО, 2005. Вып. 3. – С. 80–137.

2. Зарубина Е. Ю., Ковешникова А. С. Флора и растительность Телецкого озера (Горный Алтай) // Гидроботаника 2005: VI Всерос. школа-конф., 11–16 октября 2005, Борок. – Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2006. – С. 249–251.

3. Зарубина Е. Ю., Ковешникова А. С. Гидрофильная флора Телецкого озера (конспект). // Флора и растительность Алтая: Труды Южно-Сибирского ботанического сада. – Барнаул, 2006. – Т. 11. – С. 80–85.

4. Зарубина Е. Ю., Соколова М. И. Высшая водная растительность северо-западного мелко-водья Телецкого озера и факторы ее формирования // Мир науки, культуры и образования. – 2007. – №3(6). – С. 28–31.

5. Золотухин Н. И., Золотухина И. Б. Флора лесного высотного пояса Алтайского заповед-ника // Полевые исследования в Алтайском биосферном заповеднике. 2020. – № 2. – С. 12–59.

6. Евстигнеева И. К., Танковская И. Н. Гидроботанические исследования охраняемой аква-тории Западного Крыма (Черное море) // Фиторазнообразие Восточной Европы. – 2021. 15(4) – С. 16–33 16 DOI 10.24412/2072-8816-2021-15-4-16-33

7. Игнатов Е. И., Митина Н. П., Папунов В. Г. Методика исследований донных комплексов мелководной части шельфа // Подводные гидробиологические исследования. 1982. – С. 80-83.

8. Ильин В. В. Распространение некоторых водных растений в озерах Алтая и их новые ме-стонахождения // Известия СО АН СССР. Сер. биол. науки. – 1981. – Том 3. – № 15. – C. 89 - 97.

9. Ильин В. В. Макрофиты озер Алтая: автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Томск, 1984. – 18 с.

10. Калугина А. А. Исследование донной растительности Черного моря с применением лег-ководолазной техники // Морские подводные исследования. – М., 1969. – С. 105–113.

11. Киприянова Л. М., Минаков И. Д., Золотoрёв Е. М. О водной и прибрежно-водной рас-тительности устьевых участков притоков Телецкого озера на территории Алтайского биосфер-ного заповедника // Полевые исследования в Алтайском биосферном заповеднике. – 2023. – Вып. 5. – С. 92–99.

12. Лисицына Л. И., Папченков В. Г. Флора водоемов России: Определитель сосудистых растений. – М.: Наука, 2000. – 237 с.

13. Определитель растений Республики Алтай. – Новосибирск, 2012. – 701 с.

14. Панкеева Т. В., Миронова Н. В. Пространственное распределение макрофитобентоса с учетом ландшафтной структуры дна в бухте Ласпи (Черное море) // Вестник Удмуртского уни-верситета. Серия Биология. Науки о земле. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 111–23.

15. Переладов М. Дайвинг, дайверы и наука Пути и формы возможного симбиоза // Нептун. – 2013. – № 1. – С. 98–102. https://neptunworld.com/wp-content/ up-loads/2013/02/098_103_Pereladov.pdf

16. Селегей В. В., Селегей Т. С. Телецкое озеро. – Л., 1978. – 142 с.

17. Систематика и классификации осадочных пород и их аналогов. – СПб.: Недра, 1998. – 352 с.

18. Чепинога В. В., Ижболдина Л. А., Минчева Е. В. Распределение мейо- и макрофитобен-тоса в литоральной зоне отдельных участков прибрежий оз. Байкал по данным профилирования 1963-1986 гг. Часть 1. Посольский сор. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология. – 2019. – Т. 27. – С. 16–29.

19. Чепинога В. В., Минчева Е. В., Ижболдина Л. А. Распределение мейо-и макрофитобен-тоса в литоральной зоне отдельных участков прибрежий оз. Байкал по данным профилирования 1963-1986 гг. Часть 2. Чивыркуйский залив // Растительный мир Азиатской России. – 2022. – Т. 15, № 4. – С. 257–271.“. https://doi.org./10.15372/RMAR20220401

20. Флора Сибири: в 14 т. 1988–2003. – Новосибирск, Наука. 21. Armleuchteralgen — Die Characeen Deutschlands. 2016. Berlin; Heidelberg. 618 S. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47797-7.

22. Catalogue of Life Checklist [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.cata-logueoflife.org/, свободный – (23.12.2023).

23. 6-Series Multiparameter Water Quality Sondes. User Manual. YSI Incorporated. 377 p. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ysi.com/file%20library/ documents/manu-als/069300-ysi-6-series-manual-revj.pdf, свободный – (01.12.2023).

Выпуск

Другие статьи выпуска

Изложена информация об обвально-оползневых явлениях и их опасности, наглядно представленных на примере недавнего события в Бурейском водохранилище. Оценены возможности подобных явлений в пределах акваторий Телецкого озера на Алтае и Королевского озера в Альпах. Сделан вывод о неотложной необходимости проведения профилактических ме-роприятий по защите населения от подобных катастроф.

В работе представлены результаты полевых археологических разведок в августе 2023 года на кордоне Челюш (восточный берег Телецкого озера), находящийся на территории Ал-тайского государственного природного биосферного заповедника. Основные работы были направ-лены на исследование и документацию могильника Челюш. Кроме того, изучены фрагменты керамики, обнаруженные на территории земельного участка госинспектора, датирующиеся ранним железным веком. В ходе работ осмотрены каналы (суваки) оросительной системы. Сделан предва-рительный перевод текста на алтайском языке, датированного 1933 годом. Текст выгравирован на каменной плитке из коллекции инспектора заповедника М. В. Кунгурова.

На территории Алтайского биосферного заповедника расположено старинное оборонительное сооружение в виде вала из камней длиной 70 м. Вал перегораживает конную тропу, идущую вдоль берега Телецкого озера между кордонами Челюш и Беле. Это укрепление впервые обследовал в 1880 г. Н. М. Ядринцев, который описал «древнюю крепость» в своих статьях. Публикуются результаты полевых исследований, проведённых в августе 2023 г. Уточ-няется место расположения археологического памятника. Приведены сведения о размерах и не-которых конструктивных особенностях укрепления. Каменный вал предположительно датируется XVII – XVIII веками, возможен и более древний возраст.

Естественные местообитания Алтайского государственного природного био-сферного заповедника (АГПБЗ) включают объекты рекреационного природопользования и эко-логического туризма и территории хозяйственных зон поселений и кордонов. В местах посещений и хозяйствования проводились многолетние исследования состава флоры на ключе-вых участках. Повторные сравнительные наблюдения показали относительную устойчивость растительных сообществ и тенденции к самовосстановлению, наряду с проникновением адвентивных видов.

Туристско-рекреационная деятельность оказала влияние на ряд показателей: уменьшились мощность и запасы подстилки, увеличилась твердость верхнего слоя почвы на тропе, колее, стоянках по сравнению с ненарушенной почвой, изменилась структура запасов рас-тительной массы. Рекреационная нагрузка оказала влияние на агрегатный состав почвы. Уста-новлено, что исследуемая территория подвергается меньшей рекреационной нагрузке, по сравнению с Чулышманской долиной (от устья р. Чулышман до перевала Кату-Ярык) и прибреж-ной территорией Телецкого озера.

Приводятся результаты экспедиционных измерений относительной прозрачно-сти воды на 10 участках по всей акватории Телецкого озера в период летнего прогрева и устой-чивой температурной стратификации в августе 2014-2023 годов. Показано, что за отмеченный период произошло снижение средней относительной прозрачности с 8,2 до 5,3 м. Причина та-кого снижения относительной прозрачности воды Телецкого озера может состоять в повышении мутности впадающих рек.

В апреле 2023 г. на трех станциях северо-западного мелководья Телецкого озера исследовали подледный фитопланктон и зообентос, для донных беспозвоночных такое изучение проведено впервые. Дана оценка состава и обилия планктонного и донного сообществ озера в подледный период. В фитопланктоне выявлены таксоны из шести отделов с преоблада-нием диатомовых водорослей, численность и биомасса были низкие. По структуре и преоблада-ющим таксонам сообщество зообентоса на исследованном участке озера было определено как «сообщество сублиторали». Отмечено, что сезонная динамика, ярко выраженная в литорали озера (до глубины 10 м), не характерна для сублиторали и профундали, где количество и струк-тура зообентоса стабильны. По количественным показателям фитопланктона исследованный участок озера соответствует уровню олиготрофных и ультраолиготрофных водоемов, зообен-тоса – β-мезотрофных, олиготрофных и ультраолиготрофных.

В ходе экспедиции, проведенной на территории Алтайского биосферного заповед-ника, в озере Джулукуль был обнаружен редкий представитель семейства Glossiphoniidae – Hyper-boreomyzon polaris. В результате молекулярно-генетического анализа выявлено, что собранные образцы имеют 4-5 нуклеотидных замен в последовательности фрагмента гена cox1 и 1 замену в последовательности фрагмента гена 18S рРНК в сравнении с образцами данного вида, найден-ными ранее в небольшом безымянном водоеме (остров Колгуев) и болотистом озере в пойме р. Иркинда (плато Путорана). Кроме того, впервые был установлен хозяин H. polaris, которым ока-залась Шилохвость (Anas acuta Linnaeus, 1758). В работе приведен видовой список пиявок, об-наруженных в озере Джулукуль и прилегающих водоемах.

Проведено обследование территории озёрных кордонов Алтайского заповед-ника на наличие иксодовых клещей. Посчитана относительная численность, определен видовой состав и пол иксодовых клещей. Проведено лабораторное исследование собранного материала на заболеваемость вирусными и бактериальными инфекциями.

В работе представлены результаты мониторинга крупных млекопитающих в прителецкой тайге и на хребте Чихачева. Для мониторинга был использован беспилотный лета-тельный аппарат (БЛА) с тепловизионно-оптическим комплексом из двух камер (термальная ка-мера и телекамера в оптическом диапазоне). В статье приведены примеры использования БЛА: при исследовании лесных пожаров с небольшими очагами возгорания; наблюдения за разными видами млекопитающих. Подробно рассмотрен пример обнаружения логовища росомахи с помо-щью БЛА. Анализируя наработанный опыт применения различной беспилотной техники, авторы выявили преимущества и ограничения ее использования.

На хребте Чихачёва обитает одна из ключевых трансграничных группировок снежного барса в РФ. С 2011 г. на западном макросклоне хребта сотрудниками Алтайского за-поведника ведется мониторинг методом фотоловушек. С 2015 г. в полевых работах принимают участие добровольцы из российских регионов движения «Экспедиция по следам снежного барса».

В учётный период сентябрь 2022 - сентябрь 2023 гг. на алтайской стороне учтено 7 особей ирбиса. Среди них самка с выводком из двух котят в возрасте одного года. В ходе полевого об-следования дана оценка численности основных видов копытных (сибирского горного козла и аргали – жертв снежного барса) для этого участка, и угроз группировке.

В статье приведены многолетние данные по сезонной динамике четырех гнез-дящихся видов синиц в светлохвойных лесах Яйлинской террасы на северном побережье Телец-кого озера. Получены сведения по сезонным колебаниям их численности.

Сибирский благородный олень широко распространен в горах Южной Сибири. В Алтайском заповеднике является многочисленным фоновым видом. В настоящее время чис-ленность заповедной группировки оценивается в 1300 особей. Динамика численности зависит преимущественно от качества снежного покрова в зимний период. Моделирование распростра-нения марала в зимний период по территории показало, что значимую роль на вероятность встречи следов оказывают: лесистость, высота над уровнем моря и количество зимних осадков. Половозрастная структура группировки смещена в сторону самок, при соотношении в среднем за 8 лет 1,6 самок на 1 взрослого самца. В среднем на 1 самку в октябре (n=8) 0,55 телят, в апреле 0,38. Средняя выживаемость телят за год (n=8) 50%. Основной фактор элиминации населения марала – хищничество волка 68% зарегистрированных случаев гибели (n=207). В целом состоя-ние группировки марала в Алтайском заповеднике оценивается как благополучное.

Данная статья отражает первые результаты рекогносцировочного исследова-ния водных лишайников Телецкого озера. Приведен аннотированный список видов, включаю-щий 11 видов из 9 родов и 5 семейств, ведущим из которых является Verrucariaceae. Все виды приведены для Алтайского заповедника и Телецкого озера впервые.

Проведен подсчет естественного возобновления основных лесообразующих пород в различных лесных сообществах на территории Алтайского государственного природ-ного заповедника, произрастающих в непосредственной близости на берегах, прилегающих к Телецкому озеру.

Естественное возобновление лесов варьирует в зависимости от их типологии и местополо-жения (экотопов) на ключевых участках. Леса представлены в основном хвойными породами: сосной обыкновенной (установлено на 8 из 11 ключевых участков (КУ), количество подроста на 7 из них достаточное); кедром сибирским, который в данный момент не образует устойчивого яруса в вертикальной дифференциации лесов (представлен на 4 КУ) и при хорошей сохранности и жизнеспособности может стать содоминантом в смешанной темнохвойно-светлохвойной тайге и выступить как индикатор смены лесообразователей в вековой динамике тайги; лиственницей сибирской (имеется на двух КУ в достаточном количестве); пихтой сибирской (отмеченной на 2 КУ). Из лиственных пород на 2 КУ в подросте встречается береза повислая.

Проведено рекогносцировочное лесопатологическое обследование территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Обнаружено и определено 17 видов насекомых-вредителей и 38 видов фитопатогенных грибов. Отмечается куртинное усы-хание сосны, березы, осины – данные поражения происходят в перестойных участках при раз-множении трутовых грибов на стволах и корнях деревьев.

Цель представляемой работы – характеристика разнообразия и структуры рас-тительного покрова Джулукульской котловины. Был заложен профиль, пересекающий котло-вину с севера на юг, выделено 4 высотных яруса, отличающихся рельефом и растительным покровом, исследовано 4 ключевых участка. Выявлено, что разнообразие растительных сооб-ществ представлено тундрами (ерниковыми, овсяницевыми и дриадовыми), криофитными сте-пями и альпийскими лугами. Показано, что растительный покров каждого из высотных ярусов характеризуется уникальным сочетанием растительных сообществ.

в работе приведена краткая история сбора фенологических наблюдений через участие населения России. Представлен обзор современных фенологических акций. Описан опыт участия жителей и сотрудников Алтайского заповедника в едином фенологическом дне. Приведены результаты регионального единого фенологического дня «Пробуждение маральника в Республике Алтай». Дана оценка общих закономерностей процесса вегетации рододендрона даурского (Rhododendron dauricum L.) на территории Республики Алтай в мае 2023 г.

На основе гербарных сборов лишайников в Алтайском заповеднике в 2022 и 2023 гг. приводится 86 видов, из которых 33 вида впервые в литературе указаны для территории заповедника; Leptogium burnetiae C. W. Dodge, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., L. retigera (Bory) Trevis, Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane & A. Thell внесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай.

Впервые для территории Алтайского заповедника приведено 3 вида сосуди-стых растений (Cichorium intybus L., Barbarea orthoceras Ledeb., Hesperis pseudonivea Tzvelev). Сообщаются новые местонахождения 17 видов растений.

На территории Алтайского государственного природного биосферного запо-ведника (АГПБЗ) обнаружена популяция рода Trollius с высокой долей особей с желтоокрашен-ным околоцветником. Изучена сравнительная изменчивость основных признаков и подтверждена принадлежность популяции к Trollius asiaticus. Обоснована гипотеза внутривидо-вого формообразования в условиях нижнего течения р. Кокши.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК

- Регион

- Россия, Горно-Алтайск

- Почтовый адрес

- 649000, Респ Алтай, г Горно-Алтайск, Набережный пер, д 1

- Юр. адрес

- 649000, Респ Алтай, г Горно-Алтайск, Набережный пер, д 1

- ФИО

- Калмыков Игорь Вячеславович (ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______