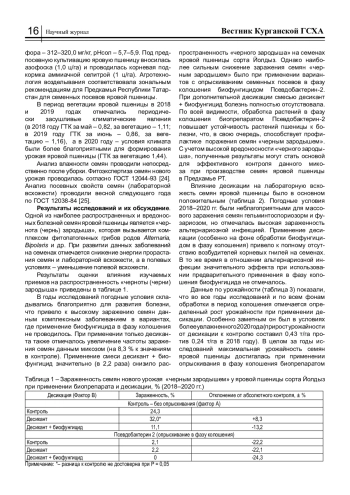

Цель исследования - определить влияние применения десикации и биологических препаратов на семенных посевах яровой пшеницы в условиях Предкамья Республики Татарстан. Полевые исследования проводились в течение 2018-2020 гг. на опытных полях Казанского ГАУ на базе ООО «Агрофирма «Игенче» Арского района Республики Татарстан. В качестве объекта исследования выступал сорт яровой пшеницы Йолдыз, репродукция семян - элитные семена (далее - ЭС). Почва опытных участков - серая лесная тяжелосуглинистая, содержание гумуса -2,4-2,6 %, обменного калия - 252-260 мг/кг, подвижного фосфора - 312-320,0 мг/кг, кислотность - 5,7-5,9. В качестве десиканта использовался глифосатный десикант (540 г/л глифосата кислоты), а в качестве биопрепарата - Псевдобактерин-2. Биопрепаратом опрыскивали растения в фазу колошения, контролем служил вариант без обработки. На этих вариантах испытывались применение только десиканта и его баковой смеси с биопрепаратом. Десикация проводилась за 2 недели до уборки, с расходом рабочей жидкости - 200 л/га. Общая площадь делянки - 32 м2, учетная - 26 м2. Норма высева 5,0 млн шт./га. Агроклиматические условия в годы проведения опытов отличались периодической засушливостью, но в целом были благоприятны для формирования урожая яровой пшеницы. Применение десикации на фоне предварительной обработки растений в фазу колошения биопрепаратом привело к значительному снижению зараженности семян «черным зародышем». Полное отсутствие болезни отмечалось при применении опрыскивания Псевдобактерином-2 последующей предуборочной десикации смесью десикант+биопрепарат. В данном варианте отмечалась и максимальная урожайность яровой пшеницы (5,38 т/га, против 4,35 т/га в контроле). Влияние десикации на лабораторную всхожесть было в основном положительное. Десикация, особенно в сочетании с применением биофунгицида, способствовала снижению зараженности семян нового урожая фитопатогенными грибами. На основе проведенных исследований установлены оптимальные варианты обработок посевов, которые могут быть использованы при производстве высококачественных семян яровой пшеницы.

Идентификаторы и классификаторы

Для получения устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, в том числе и яровой пшеницы, решающее значение имеет использование качественного семенного материала [1; 2]. Для решения данной задачи необходимо разрабатывать адаптированные агротехнологии производства семенного материала с учетом сортовых особенностей [3;4]. Среди основных приемов семеноводства особое место занимают вопросы защиты растений от болезней, у которых в качестве источника первичной инфекции выступают семена [5–7]. Ущерб урожаю от развития инфекционных болезней яровой пшеницы может достигать значительного уровня [8]. Вредоносность болезней проявляется не только в снижении урожайности в год их развития, но и в последующие годы через ухудшение качества полученных семян [9]. Именно поэтому при оценке качества семян в обязательном порядке проводится их фитопатологический анализ, что особенно важно для определения тактики проведения защитных мероприятий [10; 11]. В контроле листостеблевых инфекций, а также болезней колоса и семян пшеницы в настоящее время широко используются различные средства защиты растений, в том числе и биофунгициды [12; 13]. К числу таких эффективных биофунгицидов, используемых на зерновых культурах, относится и биопрепарат Псевдобактерин-2 на основе Pseudomonas aureofaciens [14; 15].

Список литературы

1. Организация первичного семеноводства новых сортов зерновых, зернобобовых, крупяных культур и сои / А.А. Полухин [и др.] // Земледелие. 2022. № 5. С. 28-31. EDN: OMGFMW

2. Новохатин В.В. Научное обоснование первичного и элитного семеноводства зерновых культур // Достижения науки и техники АПК. 2018. № 9. С. 40-47. EDN: VKMRBX

3. Ленточкин А.М., Куклина Е.Н. Формирование посевных качеств семян раннеспелыми, среднеранними и среднеспелыми сортами яровой пшеницы // Пермский аграрный вестник. 2022. № 2 (38). С. 71-77. EDN: CJUIJC

4. Левин В.И., Антипкина Л.А., Ступин А.С. Последействие стресс-факторов на прорастание и посевные качества семян зерновых культур // Вестник Курганской ГСХА. 2023. № 4 (48). С. 3-10. EDN: XYUPKS

5. Important wheat diseases in the US and their management in the 21st century /j. Singh [et al.] // Frontiers in plant science. 2023. Vol. 13. P. 1010191. DOI: 10.3389/fpls.2022.1010191 EDN: VCBABV

6. GWAS for resistance against black point caused by Bipolaris sorokiniana in wheat / Q. Li [et al.] // Journal of Cereal Science. 2020. Vol. 91. P. 102859. DOI: 10.1016/j.jcs.2019.102859 EDN: WDYEWU

7. Pathogenicity of Bipolaris Spp. Isolates Causes Root Rot in Wheat Plants / B. Tunali [et al.] // Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology. 2023. Vol. 11 (3). P. 424-430. 10.24925/turjaf. v11i3.424-431.4840. DOI: 10.24925/turjaf.v11i3.424-431.4840 EDN: AHCVCK

8. Гришечкина Л.Д. Фунгициды для защиты пшеницы яровой от семенной и почвенной инфекции // Защита и карантин растений. 2022. № 3. С. 13-17. EDN: FRRKAD

9. Колесников Л.Е. Влияние интенсивности поражения листьев яровой мягкой пшеницы возбудителями болезней на элементы структуры урожая // Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. 2015. № 10. С. 107-11. EDN: TWKQDJ

10. Фитосанитарный мониторинг и контроль фитопатогенов яровой пшеницы / Е.Ю.Торопова [и др.] // Достижения науки и техники АПК. 2021. № 6. С. 25-32. EDN: LKYSUG

11. Особенности диагностики семян зер новых культур, предназначенных на экспорт / Е.Р Ручков [и др.] // Зерновое хозяйство России. 2022. Т. 14. № 3. С. 44-50. DOI: 10.31367/2079-8725-2022-81-3-44-50 EDN: XVBAZB

12. Разина А.А., Бояркин Е.В., Дятлова О.Г. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от предпосевной подготовки семян // Вестник КрасГАУ. 2022. № 9 (186). С. 67-73. EDN: MZMRNE

13. Власенко Н.Г., Бурлакова С.В., Егорычева М.Т. Биофунгициды в технологии выращивания яровой пшеницы // Российская сель скохозяйственная наука. 2023. № 4. С. 25-28. DOI: 10.31857/S2500262723040051

14. Гвоздева М.С., Волкова Г.В. Оцен ка эффективности биологических протравителей против семенной и почвенной инфекции на озимой пшенице // Достижения нау ки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 7. С. 43-48. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-10707 EDN: AXFUCW

15. Козлова Л.М., Носкова Е.Н., Попов Ф.А. Оценка развития болезней зерновых культур при ресурсосберегающих системах обработки почвы и применении биопрепаратов в адаптивно-ландшафтном земледелии // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2020. № 6. С. 721-732. EDN: FUMOYG

16. Елисеев С.Л., Яркова Н.Н. Десикация яровых зерновых культур в Предуралье // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2014. № 6. С. 6-8. EDN: SXGEAN

17. Немченко В.В., Замятин А.А. Эффективность предуборочного применения гербицида Ураган Форте (десикация) на посевах яровой пшеницы в Курганской области // Аграрный вестник Урала. 2011. № 5. С. 14-15. EDN: PAOFBJ

18. Деградация диквата в пшенице яровой при использовании десиканта молоток / Н.С. Обухова [и др.] // Плодородие. 2022. № 4 (127). С. 16-18. EDN: ZXMAGS

19. Шарафутдинов М.Х., Габдрахманов И.Х., Сафин Р.И. Оценка эффективности предуборочной десикации на семенных посевах яровой пшеницы // Зерновое хозяйство России. 2014. № 2. С. 22-26. EDN: SDNFEB

20. Данилова А.А., Итэсь Ю.В., Колбин С.А. Содержание глифосата в зерне при десикации посевов в Приобье // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2021. Т. 51. № 3. С. 24-30. DOI: 10.26898/0370-8799-2021-3-3 EDN: EVVVUP

21. Немченко В.В., Замятин А.А. Эффективность предуборочного применения гербицида Ураган Форте (десикация) на посевах яровой пшеницы в Курганской области // Аграрный вестник Урала. 2011. № 5 (84). С. 14-15. EDN: PAOFBJ

22. Лаптиев А.Б., Волосатова Н.С. Десикация: современные средства и контроль остаточных количеств // Агрохимия. 2020. № 10. С. 51-57. DOI: 10.31857/S000218812010004X EDN: YSRRNK

23. Влияние некорневых подкормок различными жидкими удобрениями на развитие болезней и продуктивность озимой пшеницы / Р.И. Сафин [и др.] // Вестник Курганской ГСХА. 2023. № 2 (46). С. 42-48. EDN: PEUWDJ

24. ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями. М.: Стандартинформ, 2011. 59 с.

25. ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. М.: Стандартинформ, 2011. 64 с.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Цель - исследование качества электрической энергии и уровня её потерь в действующих распределительных электрических сетях низкого напряжения. На основе измерений в действующих электрических сетях (ЭС) исследованы режимы их работы при питании различных видов производственной и коммунально-бытовой нагрузки потребителей. Измерения произведены с помощью сертифицированных приборов. Установлен объективный характер нарушения требований к показателям, характеризующим качество электрической энергии (ПКЭ), проявляющийся в превышении установленных норм для несимметрично-несинусоидальных (несбалансированных) режимов. Показана взаимосвязь измененных ПКЭ с дополнительными потерями электрической энергии, не только вызывающими превышение нормируемого электропотребления, но и приводящими к возникновению чрезвычайных ситуаций. Предложена новая модель технического средства (ТС), обеспечивающая нормализацию ПКЭ и снижение соответствующих потерь электрической энергии. В качестве методологической базы исследований использованы методы теории электрических цепей, численного анализа, технологии программного обеспечения Excel, графического редактора Matlab, а также авторский метод расчета несбалансированных режимов. На основе разработанного программного обеспечения произведены расчет и анализ имитационной модели несимметрично-несинусоидального (НН) электропотребления с интеграцией в электрическую сеть предлагаемого комбинированного технического средства. В результате произведенных исследований определено наиболее целесообразное место установки ТС в электрической сети, в котором проявляется его наибольшая эффективность по минимизации последствий несбалансированных режимов. Кроме того, на основе разработанного метода и инструментария расчета доказана эффективность предлагаемой модели ТС в минимизации последствий несбалансированных режимов. При установке ТС отмечено снижение дополнительных потерь мощности, обусловленных несбалансированным электропотреблением, что составило 78 %, а снижение показателей, характеризующих качество электрической энергии, достигло 70 %.

Целью исследований является выявление недостатков технологической схемы термической утилизации отходов птицеводства и расширение возможностей использования энергетического потенциала топливного газа и его эксергетической составляющей. Технологическая линия утилизации отходов птицеводства подвергается декомпозиции методом построения графов. Уравнения балансов (материальных и энергетических) как инструмент научных исследований использовались для определения источников низкопотенциальной энергии. Проанализировав открытые источники, выявили крупные центры образования отходов, тем самым обозначив их как центры внедрения наилучших инженерных решений по утилизации отходов, т. е. в данных районах предлагается размещение установок по термической утилизации помета птицы с получением топливного газа. Данные центры реализуют кустовой метод сбора и утилизации отходов. Проведя декомпозицию технологической схемы газификационной установки, выявили пути повышения энергетической эффективности, а именно использование части топливного газа на собственные нужды, а также отбор низкопотенциального тепла с помощью тепловых насосов для предварительного подсушивания исходного сырья. Определенный состав золы, достигающий 10-20 % от общей массы сырья, пригоден в качестве минерального удобрения. Решением транспортной задачи получены оптимальные логистические маршруты для доставки данного продукта до потребителей в границах региона. Выявленный избыток возможен к реализации на внешнем рынке минеральных удобрений. Газификационные установки позволяют снизить объем отхода до 80-90 % в зависимости от исходной влажности. При анализе внутренних связей в газификационной установке выявлены потенциальные возможности оптимизации по приходной части баланса, а именно по расходу энергоресурсов на собственные нужды. В частности, использование части топливного газа на подогрев установки и выработку пара, а также использование низкопотенциального тепла конденсата в тепловых насосах. В дополнение получаемая зола, в составе которой преобладают фосфор и калий, пригодна для внесения на сельскохозяйственные поля.

Целью исследования являлось изучение мясной продуктивности оленей, разводимых в лесотундровой зоне Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ЯНАО). Мясная продуктивность оленей была изучена в ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» ЯНАО. Объектом исследований служили олени ненецкой породы разных половозрастных групп. Для контрольного убоя были отобраны по три головы типичных животных разного пола в возрасте 6, 18 месяцев. Мясную продуктивность определяли при проведении контрольного убоя животных по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИМП (1977) [8]. Перед убоем определялась предубойная масса животных на площадочных весах. Полученные результаты были обработаны по методике Н. А. Плохинского (1970) [9]. В результате проведенных исследований установлено, что в возрасте 6 месяцев живая масса самцов была больше, чем у самок, на 4,1 кг (7,44 %), по величине убойной массы телята-самцы были больше сверстниц на 2,7 кг (9,44 %). Живая масса оленей-самцов к 18 месяцам увеличилась на 54,4 кг (98,8 %) по сравнению с живой массой в возрасте 6 месяцев, а у самок - на 32,6 кг (64,0 %). В возрасте 30 месяцев от самцов получено на 9,38 кг (Р<0,001) больше мышечной ткани, чем от самок. При сравнении аминокислотного состава мышечной ткани оленей разного возраста установлено что в 6-месячном возрасте животные уступают 18-месячным с достоверной разницей (Р<0,001) по содержанию лизина (42 %), гистидина (25 %), аргинина (34 %), метионина (50 %) и изолейцина (36 %). Исследования показали, что оптимальный возраст для убоя оленей - 18 месяцев и старше.

Целью исследований являлось изучение корреляционной связи живой массы и гематологических показателей молодняка гусей при использовании в комбикормах различных кормовых добавок (бентонит, Стимул, калий йодистый, йодказеин, селенит натрия, Сел-Плекс, Ветосел Е форте, Авизим 1200 (в пшеничной кормосмеси), Авизим 1200 (в пшенично-ячменной кормосмеси), Натуфос, Лив 52 Вет, Левисел SB+, Агримос, Ветом и Лактобифадол). Экспериментальные данные и аналитический материал, использованный для построения расчетов корреляционной связи, были получены в ООО «Племенной завод «Махалов» Курганской области на молодняке гусей шадринской, итальянской белой породы и их гибридах. Цифровой материал обработан с использованием статистических методов. Установлено, что изменение живой массы птицы оказало значительное влияние на морфологические показатели крови гусят. В большинстве случаев связь была высокой положительной (36,67 %) и высокой отрицательной (25,00 %); связь отсутствовала в 11,67 % случаев и была слабой положительной - в 13,33 %, слабой отрицательной - в 6,67 %; средняя положительная связь отмечена в 5,00 % случаев и полностью отсутствовала средняя отрицательная связь. Корреляционная связь живой массы и фракционного состава белка крови гусят, потреблявших изучаемые кормовые добавки, была достаточно слабая: в большинстве случаев связь была отрицательной (40,00 %), в том числе высокой - 22,67 %; средней - 4,00 % и слабой 13,33 %. В 26,67 % случаев связь между показателями отсутствовала. Изменение живой массы гусят оказывало значительное влияние на их естественную резистентность: в большинстве случаев связь была либо высокой положительной (45,00 %), либо высокой отрицательной (28,33 %); связь отсутствовала в 3,33 % случаев.

Цель исследования - сравнительная оценка шерстной продуктивности генетических ресурсов пород сальской (далее - СА), джалгинский (далее - ДМ) и российский мясной меринос (далее - РММ). Оценку провели путем сравнения настригов физического и мытого волокна шерсти, выхода чистой шерсти, а также основных технологических качеств шерсти - длины, диаметра поперечного сечения (тонины) и её уравненности, у овцематок и их потомства. Метод сопоставления продуктивности потомства, полученного в результате наследования качеств овцематок сальской породы и баранов-производителей пород сальская, джалгинский и российский мясной меринос базировался на влиянии отцовского и материнского организмов на наследственный потенциал потомков. Установлено, что ярки-потомки от скрещивания СА+ДМ по настригу в чистом волокне имели превосходство над контролем (СА) 10 %. Ярки 3 (СА+РММ) группы имели самый высокий выход чистой шерсти - 58 %, но уступали группе контрольных животных (СА) почти на 3 %. Наиболее тонкой шерсть, как на боку, так и на ляжке, была во второй группе (СА+ДМ). По отношению к первой группе (СА) эта разница составила 2,4 %, а по отношению к третьей группе - 6,5 %. Наиболее длинной шерсть оказалась у ярок третьей группы, отцы которых имели шерсть реже, грубее и длиннее, чем их ровесники из первой и второй групп. Разница между ярками третьей и первой групп составила 0,6 см, или 5,5 %. В результате скрещивания исходных пород помесные животные проявили промежуточный характер наследования показателей шерстной продуктивности. Помеси сальской породы с джалгинскими мериносами имели более высокие настриги более тонкой шерсти. Помеси сальской породы с российским мясным мериносом имели ниже настриг шерсти с большим диаметром поперечного сечения шерстинок, но обладали высоким выходом чистой шерсти.

В современном гусеводстве за последнее десятилетие произошло значительное увеличение продуктивных качеств птицы, что связано с изменениями биологических особенностей живого организма, а также технологических приемов повышения ее продуктивности. В связи с этим целью данных исследований послужило определение оптимальной плотности посадки гусей родительского стада с учетом их живой массы и генотипических свойств для улучшения продуктивных параметров птицы, а также обоснование финансовой целесообразности определения плотности посадки в разрезе типов пород, учитывая живую массу гусей. Для этого нами была разработана методика выявления оптимальной плотности содержания гусей согласно типизации трех пород: лёгкая (кубанская порода), средняя (белая венгерская порода), тяжелая (крупная серая порода), в соответствии с их живой массой и типом телосложения. Результаты исследований и предложенная методика были внедрены в условиях птицехозяйства ООО «Башкирская птица» Благоварского района Республики Башкортостан, а также используются в учебном процессе в ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», ФГБОУ ВО «Чувашский ГАУ». В результате исследований установлено, что себестоимость производства одной головы суточного молодняка была равна от 86,8 до 103,5 рубля. Максимальное значение уровня рентабельности составило 40,43 % у крупной серой породы, что на 5,2 % больше по сравнению со стандартной плотностью посадки. У легкого типа гусей данного эксперимента (кубанская порода) рентабельность была равна 20,96 %, что на 2,1 % превосходило контроль. Уровень рентабельности при выращивании белой венгерской породы составил 35,83 %, что на 1,4 % больше, чем в группе с плотностью содержания птицы 1,5 гол/м2. Научно обоснованная плотность содержания гусей позволила сгруппировать птицу с учетом их живой массы, типа телосложения и породы, что способствовало выявлению новых технологических решений при выращивании гусей.

В статье представлены результаты по изучению хозяйственно-полезных признаков крупного рогатого скота специализированных мясных пород, разводимых в условиях Зауралья. Исследования проводились в ООО «Луч» и КФХ «Пшеничникова Т. К.» Курганской области на бычках абердин-ангусской и герефордской пород в период с 2016 по 2021 годы. Для изучения роста и развития животных были сформированы две группы по 30 голов в каждой: I - бычки абердин-ангусской породы, II - бычки герефордской породы. Для оценки показателей мясной продуктивности отбирались животные методом пар-аналогов по три головы в две группы: I - бычки абердин-ангусской породы, II - бычки герефордской породы. Для убоя и оценки мясной продуктивности отбирались животные методом пар-аналогов по три головы из каждой группы по методикам, описанным А. И. Овсянниковым. Контрольный убой проводился в 15-месячном возрасте по методике ВАСХНИИЛ (1990) и ГОСТ 34120-2017. Полученные данные были обработаны статистическими методами, составлены уравнения регрессии, рассчитаны коэффициенты корреляции и детерминации между следующими признаками: «живая масса при рождении - живая масса при отъеме», «площадь мышечного глазка - коэффициент мясности», «живая масса при отъеме - предубойная масса», «интенсивность формирования животного - коэффициент мясности», «абсолютный прирост живой массы до отъема - масса туши». Установлено, что между изучаемыми показателями существует прямая корреляционная зависимость в пределах от 0,55 до 0,73, коэффициент детерминации варьировался от 0,33 до 0,61. Наибольшее значение коэффициента корреляции выявлено между хозяйственно-полезными признаками «площадь мышечного глазка - коэффициент мясности» - 0,73. Полученные результаты позволяют рекомендовать их для использования в селекционной работе с крупным рогатым скотом специализированных мясных пород.

Исследования проводились с целью оценки продуктивности и устойчивости к болезням сортов рапса ярового в Курганской области. Почва опытного участка - чернозем выщелоченный маломощный малогумусный среднесуглинистый. Предшественник - пар. Срок посева - 24-26 мая. Посев рядовой, проведен сеялкой ССНП-16 с послепосевным прикатыванием, норма высева -1 млн всхожих семян на 1 га. Исследованиями установлено, что в условиях Курганской области доминирующими болезнями рапса ярового являются корневая гниль, фузариоз и альтернариоз. В посевах рапса наиболее распространены три вида крестоцветных блошек: выемчатая (Ph. vittala F.), волнистая (Ph. undulata Kutsch), чёрная (Ph. atra F). В исследуемой выборке преобладала черная крестоцветная блошка, на ее долю приходилось 70 %. Средняя численность крестоцветных блошек на рапсе яровом превышала порог вредоносности более чем в девять раз. Абсолютно устойчивых сортов ярового рапса к крестоцветным блошкам нет. Более устойчивыми к повреждению блошками были сорта Старт и Купол. Меньше всего фузариозом поражались сорта Ермак (17,6 %) и Юбилейный (13,1 %), степень поражения гибрида Хидалго была на уровне сорта-стандарта - 21,5 %. Максимальной устойчивостью к корневой гнили характеризовались сорта Юбилейный и Ермак - 5,9-8,8 %. На уровне стандарта альтернариозом поражались сорта Ермак и Юбилейный. Максимальная урожайность масло семян в среднем за три года получена у гибрида Хидалго - 3,40 т/га, у сортов Ермак и Юбилейный урожайность составляла 2,27-2,92 т/га и не превышала сорт-стандарт Ратник. Содержание эруковой кислоты в масле изучаемых сортов было низким -от 0,06 до 0,11 %, а глюкозинолатов не превышало 15,7 мкмоль/г. Наибольшее содержание олеиновой кислоты отмечено в семенах сортов Ермак и Ратник - 63,96-64,51 %, а максимальное содержание линолевой и линоленовой кислот у сорта Юбилейный и гибрида Хидалго было 18,15-18,95 и 10,66-10,89 % соответственно.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- КГУ

- Регион

- Россия, Курган

- Почтовый адрес

- 640002, Курганская обл., г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4.

- Юр. адрес

- 640002, Курганская обл., г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4.

- ФИО

- Дубив Надежда Викторовна (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rektorat@kgsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (352) 2654999