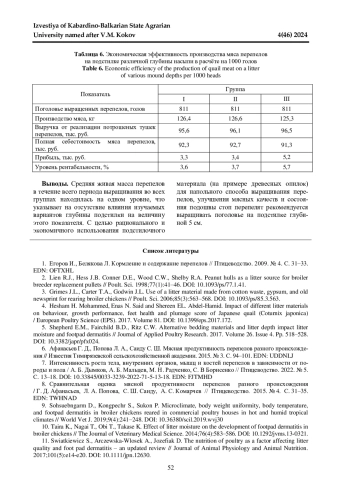

Исследование проводили с целью выявления целесообразной глубины насыпи подстилочного материала для выращивания перепелов на мясо. Работу выполняли в зимний период 2023-2024 гг. в условиях учебно-производственного птичника РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Для этого методом пар-аналогов были сформированы 3 группы мясо-яичных перепелов маньчжурской породы по 57 голов в каждой. Птицу выращивали на глубокой подстилке с плотностью посадки 0,02 м2 на 1 голову при постоянном доступе к корму и воде в условиях нормативного микроклимата до 39-суточного возраста. Глубина насыпи подстилочного материала в группе I (контрольной) составляла 10 см; в группе II - 7 см; в группе III - 5 см. Выращивание перепелов на подстилке глубиной 5 см привело к увеличению сохранности поголовья в возрасте 5 суток в среднем на 4,0%; снижению расхода корма на 1 кг прироста живой массы за 2 недели выращивания на 1,59 кг; улучшению состояния подошвы стоп перепелов в среднем на 1,4 балла и качества подстилки на 2,5 балла. Существенной разности по продуктивности и мясным качествам между перепелами разных групп не наблюдали. Снижение глубины насыпи подстилки с 10 до 5 см позволяет при сохранении зоотехнической эффективности производства мяса перепелов сократить затраты на подстилочный материал и улучшить состояние подошвы стоп птицы.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Животноводство

Использование подстилочного материала – важная и неотъемлемая составляющая напольного способа выращивания сельскохозяйственной птицы. Основные функции подстилки заключаются в поглощении и испарении влаги [1–3].

Список литературы

1. Егоров И., Белякова Л. Кормление и содержание перепелов // Птицеводство. 2009. № 4. С. 31-33. EDN: OFTXHL

2. Lien R.J., Hess J.B. Conner D.E., Wood C.W., Shelby R.A. Peanut hulls as a litter source for broiler breeder replacement pullets // Poult. Sci. 1998;77(1):41-46. DOI: 10.1093/ps/77.1.41

3. Grimes J.L., Carter T.A., Godwin J.L. Use of a litter material made from cotton waste, gypsum, and old newsprint for rearing broiler chickens // Poult. Sci. 2006;85(3):563-568. DOI: 10.1093/ps/85.3.563

4. Hesham H. Mohammed, Enas N. Said and Shereen EL. Abdel-Hamid. Impact of different litter materials on behaviour, growth performance, feet health and plumage score of Japanese quail (Coturnix japonica) / European Poultry Science (EPS). 2017. Volume 81. DOI: 10.1399/eps.2017.172

5. Shepherd E.M., Fairchild B.D., Ritz C.W. Alternative bedding materials and litter depth impact litter moisture and footpad dermatitis // Journal of Applied Poultry Research. 2017. Volume 26. Issue 4. Pp. 518-528. DOI: 10.3382/japr/pfx024

6. Афанасьев Г. Д., Попова Л. А., Саиду С. Ш. Мясная продуктивность перепелов разного происхождения // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2015. № 3. С. 94-101. EDN: UDDNLJ

7. Интенсивность роста тела, внутренних органов, мышц и костей перепелов в зависимости от породы и пола / А. Б. Дымков, А. Б. Мальцев, М. Н. Радченко, С. В Борисенко // Птицеводство. 2022. № 5. С. 13-18. DOI: 10.33845/0033-3239-2022-71-5-13-18 EDN: FJTMHD

8. Сравнительная оценка мясной продуктивности перепелов разного происхождения / Г. Д. Афанасьев, Л. А. Попова, С. Ш. Саиду, А. С. Комарчев // Птицеводство. 2015. № 4. С. 31-35. EDN: TWHNAD

9. Sohsuebngarm D., Kongpechr S., Sukon P. Microclimate, body weight uniformity, body temperature, and footpad dermatitis in broiler chickens reared in commercial poultry houses in hot and humid tropical climates // World Vet J. 2019;9(4):241-248. DOI: 10.36380/scil.2019.wvj30

10. Taira K., Nagai T., Obi T., Takase K. Effect of litter moisture on the development of footpad dermatitis in broiler chickens // The Journal of Veterinary Medical Science. 2014;76(4):583-586. DOI: 10.1292/jvms.13-0321

11. Swiatkiewicz S., Arczewska-Wlosek A., Jozefiak D. The nutrition of poultry as a factor affecting litter quality and foot pad dermatitis - an updated review // Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 2017;101(5):e14-e20. DOI: 10.1111/jpn.12630

12. Ahmed M.E., Shaaban S.E., Ensaf A.El-Full., Bothaina Y.M., Hamada E. Influence of Improved Microclimate Conditions on Growth and Physiological Performance of Two Japanese Quail Lines // Animals (Basel). 2023;13(6):1118. DOI: 10.3390/ani13061118 EDN: ZVSMZS

13. Banaszak M., Biesek J., Adamski M. Wheat litter and feed with aluminosilicates for improved growth and meat quality in broiler chickens // Peer J. 2021;9:e11918. DOI: 10.7717/peerj.11918 EDN: OFJEQE

14. Tran S.Т., Bowman М.Е., Smith Т.К. Effects of a silica-based feed supplement on performance, health, and litter quality of growing turkeys // Poultry Science. 2015. Volume 94. Issue 8. Pp. 1902-1908. DOI: 10.3382/ps/pev158

Выпуск

Другие статьи выпуска

Целью исследования явилось формирование потребительских свойств специализированных мучных кондитерских изделий с использованием продуктов переработки топинамбура для питания детей школьного возраста. В качестве объекта исследования использовались клубни топинамбура сорта «Интерес» (Краснодарский край, Россия), пюре и сироп из топинамбура. Разработана технологическая схема приготовления печенья с топинамбуром, а также рецептуры печенья «Овсяное с топинамбуром» и «Овсяно-ржаное с топинамбуром». Готовая продукция не содержит сахаро- и яйцепродуктов, имеет высокие органолептические характеристики. Определены физико-химические показатели печенья с топинамбуром. Установлено, что разработанная продукция имеет более высокую намокаемость (162 и 168%) и пониженную щелочность (1,6 и 1,7 град) соответственно для печенья «Овсяное с топинамбуром» и «Овсяно-ржаное с топинамбуром» относительно контрольного образца. Уменьшение влажности положительно сказывается на свойствах изделий - они становятся более рассыпчатыми. Установлено, что энергетическая ценность печенья снизилась на 42,12% и 34,46% соответственно для печенья «Овсяное с топинамбуром» и «Овсяно-ржаное с топинамбуром» в сравнении с контрольным образцом. При этом содержание белка увеличилось на 53,33% и 43,33%, жиров и углеводов уменьшилось на 47,22% и 29,17% и на 33,24% и 34,11%, пищевых волокон увеличилось более, чем в 2,5 раза соответственно. Повышение пищевой ценности готового печенья также обусловлено увеличением содержания витаминов и минеральных веществ в готовой продукции. Степень удовлетворения в пищевых волокнах составляет 21,3% и 17,3% для печенья «Овсяное с топинамбуром» и «Овсяно-ржаное с топинамбуром» соответственно. Микробиологические показатели разработанной продукции соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011. Себестоимость единицы продукции составляет около 163 рублей. Выполненные исследования обеспечивают получение продуктов питания с улучшенными показателями пищевой ценности при минимизации потерь материалов и затрат энергоресурсов. Результаты работы могут быть востребованы предприятиями пищевой промышленности и общественного питания, производящими специализированные мучные кондитерские изделия для питания детей школьного возраста.

Недостаточное поступление в организм человека биологически активных веществ, таких как витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна и другие, приводит к ослаблению защитных функций организма, повышенному восприятию к инфекциям различного рода, особенно в межсезонный период. Использование разнообразных дикорастущих и лекарственных растений для поддержания защитных сил организма применялось с древних времен. В современных условиях использование подобных растений опирается на научные факты, доказывающие их пользу на основе исследований химического состава. Целью исследований было изучение возможности использования натуральных растительных экстрактов дикорастущих растений для разработки напитков здорового питания. Для оценки качества сырья и готовой продукции использовали современные и стандартизированные методы. Для разработки напитков для здорового питания были использованы популярные дикорастущие растения: плоды шиповника, трава чабреца и душицы, цветы липы, ягоды клюквы. Они отличаются богатым поливитаминным составом, что делает их ценным сырьем для разработки и производства напитков для здорового или функционального питания. В их составе определены аскорбиновая кислота, каротиноиды, пищевые волокна. В качестве основы для напитков выбрали яблочный пектиновый экстракт. Пектиновые вещества являются натуральными антитоксикантами, обладают радиопротекторными свойствами, выводят из организма тяжелые металлы. Разработанные напитки отмечены высокими органолептическими показателями, имеют приятный аромат и гармоничный вкус. Содержание функциональных ингредиентов находится в соответствующей стандартам концентрации. Производство данных напитков позволит расширить ассортимент продуктов здорового питания для укрепления здоровья населения.

Использование технологии сухого и влажного созревания конины требует сравнительной оценки их аминокислотного и жирнокислотного состава. В статье представлены результаты исследований по сухому и влажному созреванию конины продолжительностью 14 и 21 сутки. Приведены сравнительные показатели конины по белковому компоненту, индексу атерогенности и тромбогенности, йодному числу в зависимости от метода и продолжительности созревания. В качестве объекта исследования были использованы образцы конины сухого и влажного созревания продолжительностью 14, 21 сутки, полученные из длиннейшей мышцы (Longissimus Dorsi) спинно-поясничного отруба конины. Содержание незаменимых и заменимых аминокислот в конине сухого созревания продолжительностью 14 и 21 сутки выше по сравнению с содержанием в конине влажного созревания. В конине сухого и влажного созревания аминокислоты со сладким и вкусом умами уступают аминокислотам с пикантным вкусом. В конине сухого и влажного созревания наблюдаются более высокие значения содержания насыщенных жирных кислот, чем мононенасыщенных кислот. Созревание конины влияет на жирнокислотный состав и повышает устойчивость липидов к окислению.

Эффективная система организации питания школьников включает мероприятия, способствующие снижению «индекса несъедаемости» блюд в школьной столовой, мониторинг и оценка которых является результатом повышения уровня удовлетворенности питанием среди детей школьного возраста. К числу мероприятий, способствующих снижению «индекса несъедаемости» блюд в школьной столовой, следует отнести нормирование длины перемены на каждый прием пищи, который должен составлять не менее 20 минут, а также количество перемен, оборачиваемость посадочных мест в обеденном зале школьной столовой. Цель исследования: гигиеническая оценка длины перемены на питание в общеобразовательных организациях, представленных в субъектах Российской Федерации. Материалы и методы исследования: Материалами исследования являлись мониторинговые данные и их анализ, проведенный в отношении общеобразовательных организаций (n=120). Дана оценка полученным результатам по показателю «продолжительность перемены» на прием пищи (завтрак и обед). Установлено, что из 154 школ только одна школа в столице, мощность которой составляет от 200 до 500 учащихся, в обеденное время отмечена перемена продолжительностью 20 мин., а среди крупного деревенского кластера, количество обучающихся 1921, перемена на завтрак составляет 25 мин, а на обед - 28 мин. Выявлена противоречивость сведений о длине перемены с фактическими наблюдениями (замерами) для всех кластеров школ разной комплектности. Установлено, что продолжительность перемены во время завтрака находится в пределах в среднем от 10 до 19 мин по трем видам кластеров, а обед длится от 10 до 18 мин, что явно противоречит требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Полученные результаты указывают на несоответствие между санитарно-гигиеническим нормированием по показателю «продолжительность перемены» для приема пищи по группе завтрак на 10-50%, по группе обед на 5-50%.

В статье рассматриваются вопросы математического моделирования тепловых процессов в биогазовых установках с целью повышения равномерности распределения температурного поля в биореакторе. При анаэробном сбраживании навоза и других сельскохозяйственных отходов можно получить биогаз, который позволит обеспечить до 25% потребности малых сельхозпотребителей в энергоносителях и ценные биоорганические удобрения. Такая переработка отходов является наиболее эффективным эколого-ориентированным мероприятием, обеспечивающим его обеззараживание, снижение загрязнения почвы, водных ресурсов и атмосферы загрязняющими веществами и патогенной флорой. Переработка сельскохозяйственных отходов в биогазовых установках - сложная задача, которая в настоящее время еще не решена в полной мере. Анализ результатов исследований эффективности процесса перемешивания и нагрева в конструкции биогазовых установок, теоретических и экспериментальных исследований по утилизации отходов сельскохозяйственного производства с выработкой биогаза и биоудобрений показал, что существующие способы нагрева и перемешивания не обеспечивают равномерный нагрев сбраживаемой массы. В связи с этим разработана технологическая схема биогазовой установки для нужд малых фермерских хозяйств, обеспечивающей однородность температурного поля, состоящей из метантенка, газгольдера, перемешивающего и нагревательного устройства, вспомогательного оборудования и аппаратуры контроля и автоматики. Температурная однородность перемешиваемой среды достигается при совмещении теплообменника и перемешивающего устройства в один узел таким образом, что верхние и нижние лопасти смещены относительно друг друга под углом 25-35, а боковые лопасти расположены под углом 25-35 относительно горизонтальной плоскости биореактора. Проведѐнные исследования по математическому моделированию позволили определить экономичные режимы работы биогазовой установки.

Интенсивное развитие современного сельскохозяйственного машиностроения требует разработки новых композиционных материалов на основе полимеров, обладающих высокими значениями эксплуатационных свойств. Улучшение эксплуатационных характеристик обеспечивается введением в полимерную матрицу упрочняющих добавок. Перспективными материалами для этих целей являются углеродные волокна. Введение углеродных волокон в полимер способствует созданию высокомолекулярного полимерного материала. В качестве матричного полимера использован фенилон, получаемый на основе ароматических полиамидов. Преимущество фенилона заключается в том, что материалы на его основе сочетают высокую тепло- и термостойкость с морозостойкостью, жесткость и прочность с хорошими антифрикционными свойствами, что обеспечивает возможность их широкого применения в сельскохозяйственном машиностроении. Исследованы механические свойства углепластиков на основе фенилона, наполненного углеродным волокном. В рамках фрактального анализа получены корреляционные зависимости между модулем упругости исследованных углепластиков и фрактальной размерностью областей локализации избыточной энергии, которая «закачивается» в полимерную матрицу. Показана возможность существенной вариации модуля упругости при постоянном содержании наполнителя за счет структурных изменений. Увеличение «закачиваемой» в полимерную матрицу энергии или степени ее «возмущения», характеризуемое повышением размерности областей локализации избыточной энергии, приводит к росту упругости, а усиление обратной связи в структуре углепластиков, означающее «перекачку» полимерного материала из одной плотноупакованной компоненты в другую, определяет снижение его величины.

В статье рассматривается общая научная концепция комплексного решения проблемы ресурсосберегающего использования МТА с позиций системного подхода. Поставленные задачи решаются на целом ряде взаимосвязанных уровней ресурсосбережения (оптимизации) от выбора технологии возделывания сельскохозяйственных культур до частных режимов функционирования отдельных агрегатов, обеспечивающих максимальную экономию всех ресурсов, включая топливно-энергетические. Проблема в целом заключается в наиболее полном использовании потенциальных возможностей каждого агрегата с учетом условий его функционирования. Необходимо, чтобы состав каждого агрегата (энергомашина, число рабочих машин с учетом вместимости технологических емкостей) и режимы его работы (рабочий и холостой ходы, разгон и торможение) были оптимальными и обеспечивали минимальный расход всех используемых ресурсов. Такое комплексное решение проблемы повышения эффективности использования МТА возможно лишь на базе многоуровневого системного подхода, как при создании агрегатов, так и при их производственной эксплуатации. Задачи ресурсосбережения на каждом уровне формулируются таким образом, чтобы выходные результаты предшествующих уровней служили входной информацией нижних уровней иерархической лестницы. При этом происходит сложение эффектов ресурсосбережения всех уровней. Наибольший эффект будет получен при реализации всех взаимосвязанных уровней оптимизации. Однако с учетом различных производственных ситуаций можно решать частные задачи ресурсосбережения на ограниченном числе уровней. С учетом агротехнических и других ограничений предусмотрена также возможность корректировки на любом нижнем уровне результатов оптимизации, полученных на верхних уровнях. Практическое применение предлагаемого комплексного подхода позволяет повысить показатели ресурсосбережения сельскохозяйственных агрегатов, как на стадии разработки, так и в производственной эксплуатации.

В зависимости от природно-климатических или метеорологических условий, характеристик дорожной инфраструктуры существенно могут изменяться состояние покрытия дороги, видимость, тепловой режим работы агрегатов и др., что сказывается на скоростном режиме и экономичности работы автомобиля. В результате проведенных исследований установлено, что средняя скорость движения грузовых автомобилей в горных условиях примерно на 40-50% ниже, а расходы топлива на 10-15% выше, чем в равнинных условиях. В высокогорных условиях в 5-6 раз возрастает загрузка низких ступеней трансмиссии. Значения крутящего момента двигателя снижаются в 1,5-1,7 раза. Эффективная мощность двигателя падает на 40-50%. Время и путь разгона до заданной скорости увеличиваются в 2,5-3 раза. При повышении температуры воздуха во впускном трубопроводе на 10°С эффективная мощность дизелей без наддува и с наддувом от приводного нагнетателя уменьшается в среднем на 2,2%, а при постоянной ограниченной дымности на 3%. Мощность карбюраторных двигателей в этих же условиях уменьшается в среднем на 1,8%. Кроме того, изменение температуры приводит к изменению суммарного сопротивления движению, что влияет на расход топлива и среднюю скорость автомобиля. При переходе продольных уклонов от спусков к подъемам пропускная способность дорог плавно увеличивается и лишь на подъемах свыше 4% начинает резко снижаться. Влияние радиуса кривых в плане на скорость движения автомобилей наиболее существенно до значений 250 м, после чего скорость возрастает монотонно. Состояние дорожного покрытия или ровность дорог также оказывают существенное влияние на среднюю скорость движения автомобилей и расход топлива: с ухудшением ровности покрытия резко снижается средняя скорость и повышается расход топлива.

Статья посвящена проблеме создания конструкционных полимерных композитов, обладающих высокими значениями эксплуатационных свойств. Наиболее перспективными для этих целей являются углепластики на основе фенилона, наполненные короткими углеродными волокнами. Наполнение фенилона твердыми волокнами повышает жесткость, сопротивляемость текучести, прочность, огнестойкость, вязкость разрушения, трибологическую износостойкость, снижает коэффициент теплового расширения и трения. Полимерные композиты на основе фенилона являются структурно сложными телами, состоящими из полимерной матрицы, наполнителя и межфазной области. Обнаружена зависимость структуры и свойств углепластиков от продолжительности смешения компонентов, причем эта зависимость имеет синергетический характер. Подобный характер структуры подразумевает взаимосвязь характера структуры с распределением, ориентацией и агрегацией углеродных волокон. Исследована зависимость управляющего параметра структуры углепластиков (фактора ориентации волокон) от продолжительности смещения компонентов во вращающемся электромагнитном поле для трех используемых длин неравновесных ферромагнитных частиц. Определена оптимальная длина ферромагнитных частиц, при которой возможна максимальная ориентация углеродных волокон в полимерной матрице. Показано, что фактор ориентации волокон определяет формирование структуры углепластиков только в определенных пределах, контролируемых молекулярными и структурными характеристиками полимерной матрицы. Использование вариации фрактальной размерности структуры углепластиков позволил рассчитать возможные изменения его механических свойств.

Исследования проводились согласно тематического плана НИР ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» по теме «Разработать эффективные молекулярно-генетические методы прогнозирования, повышения и реализации генетического потенциала продуктивности, резистентности, устойчивости к заболеваниям сельскохозяйственных животных». Цель исследования - проведение оценки продуктивного потенциала животных на основе взаимосвязи генов-маркеров с откормочными и мясными качествами свиней породы дюрок. Получены новые данные о полиморфизме генов POU1F1/RsaI, MC4R/TagI и LEPR/HpaII в популяциях свиней породы дюрок. Дана оценка частоты встречаемости аллелей для хрячков и свинок. Проведен сравнительный анализ откормочных и мясных качеств свиней гомозиготных и гетерозиготных генотипов. Выявлено влияние различных аллелей генов POU1F1/RsaI, MC4R/TagI и LEPR/HpaII на откормочные и мясные качества свиней породы дюрок. Предложен способ оценки консолидации линий, позволяющий создать конкурентно-способных животных, соответствующих стандарту отцовских линий, способных стойко передавать потомству высокие продуктивные качества. Разработаны тест-системы для определения полиморфизма генов POU1F1, МС4R и LEPR. Составлены селекционные индексы, разработана система индексной оценки свиней для модуля «Индексной оценки» компьютерной программы «АСС».

За последние годы в Российской Федерации наблюдается сокращение доли производства крупного рогатого скота в живой массе в общем объѐме производства скота и птицы с 21,3% в 2015 году до 17,3% в 2023 г. Проведѐнный анализ развития мясного скотоводства, а также комплексная оценка пробонитированного поголовья позволили определить основные точки дальнейшего отраслевого роста. Одной из них является структурный сдвиг производства в сторону крупных товарных сельскохозяйственных предприятий, имеющих мощную ресурсную базу. За 2015-2023 гг. количество племенных стад в стране сократилось на 22,5%, а численность племенных животных уменьшилась на 25,4%. В настоящее время в стране насчитывается 13 специализированных мясных пород и 9 внутрипородных типов. Основными из них являются калмыцкая, герефордская, казахская белоголовая, абердин-ангусская породы, на долю которых приходится 96,2% от общего поголовья. При этом наибольший прирост поголовья за 2015-2023 гг. показали животные русской комолой, галловейской и герефордской пород при резком сокращении абердин-ангусского, лимузинского, шаролезского, калмыцкого и симментальского скота. По данным бонитировки скота за 2023 год среднесуточные приросты живой массы выше среднеотраслевых значений имели бычки симментальской, шаролезской, лимузинской пород и породы бланк-блю бельж, а также тѐлки породы обрак, бланк-блю бельж, шаролезской, симментальской и абердинангусской. Данные о возрастной структуре коров в племенных стадах свидетельствуют об эффективном использовании их маточного поголовья. Однако и здесь имеются точки для дальнейшего роста, связанные с оптимизацией воспроизводства мясного скота, на что указывает такой показатель, как доля коров старше 8 лет свыше 40% у казахской белоголовой, лимузинской пород и породы обрак.

Работа выполнена на базе ТОО «Беркут» Республики Казахстан на молодняке крупного рогатого скота с целью сравнительной оценки обменных процессов в организме телят на фоне применения в рационе кормления пробиотиков РуминПро и Актисаф. Добавка дрожжевых пробиотиков РуминПро и Актисаф в рационе телят молочного периода в дозе 3 г/гол. в сутки показало их положительное влияние на уровень ферментативной активности микробиома рубца в его ферментации легко и трудно расщепляемых углеводов, а также протеолитической активности. При этом РуминПро обеспечил повышение в химусе рубца общего белка на 13%, в том числе белкового азота - на 20,1%, а ЛЖК - на 15%, в то время как с Актисафом различие составило 5,8%, 9,1 и 7,0% соответственно. Снижение уровня аммиака в содержимом рубца в группе с добавкой РуминПро на 14,8% показало его большее поступление в печень для синтеза белка, в группе с Актисаф - различие составило только 6,9%. За период выращивания в организме телят с добавкой РуминПро отмечена более высокая белковосинтезирующуя функция печени и повышение содержания общего белка в крови от 0,6 до 5,6%, оптимизация отношения альбумина к глобулину (1,3). Пробиотики в обеих группах телят повысили щелочной резерв крови, уровень каротина в крови и не оказали отрицательного влияния на минеральный обмен кальция, фосфора и магния. Добавка РуминПро увеличила живую массу телят к шестимесячному возрасту на 4,9%, Актисаф - на 1,7%. Среднесуточный прирост молодняка с использованием РуминПро превосходил контрольную группу на 5,76% (Р≤0,001), с Актисаф - на 1,71% (Р≤0,001), что позволило повысить рентабельность производства живой массы телят молочного периода выращивания на 2,7% и на 0,5% соответственно.

В статье представлены данные воспроизводительных качеств гусаков родительского стада крупной серой породы 1, 2, 3 и 4-го годов использования, а также результаты возрастного подбора родительских пар при их использовании на гусынях 2-го биологического цикла. Цель исследования - оценка воспроизводительных качеств гусаков разного возраста и результативности возрастного подбора. Впервые изучены воспроизводительные качества гусей разного возраста и показана результативность возрастного подбора родительских пар. Исследования проводились в условиях ООО «Башкирская птица» Благоварского района Республики Башкортостан. Установлено, что по сравнению с первым годом использования живая масса у гусаков второго года использования увеличилась на 15,5%, третьего года использования на 25,4% и у гусаков четвертого года использования - на 22%. При этом возраст гусаков оказывает влияние на объема эякулята, хотя активность спермиев в эякуляте существенно не изменилась у гусаков первого, второго и третьего года использования. В последующем у гусаков четвертого года использования происходит некоторое снижение активности спермиев по сравнению с другими возрастными периодами. Лучшие показатели воспроизводительной способности выявлены у гусаков третьего года использования, о чем свидетельствуют показатели концентрации сперматозоидов в общем объеме и числа активных спермиев в эякуляте. В целом при проведении возрастного подбора родительских пар целесообразно к самкам второго года биологического цикла подбирать гусаков второго и третьего годов использования.

В условиях Кабардино-Балкарии щитовидная железа коров подвергается влиянию биосферы и трансформации. Было выявлено, что на фоне гипофункционального состояния железы обнаруживаются струмоидные изменения, носящие очаговый характер. Такие изменения рассматривались как предзобные состояния, оказывающие влияние на гормональный баланс всего организма животных, отражаясь на его состоянии и продуктивности. Прогрессирование гипофункции железы вело к дальнейшему увеличению фолликулов, уплощению эпителия, что указывало на гипофункциональное состояние железы, на фоне которого развиваются узловые и диффузные макрофолликулярные струмоидные изменения, обильная десквамация тиреоцитов в коллоидных массах. Было замечено, что нарастание признаков гипофункции приводило к сдавливанию сосудов, нарушению кровоснабжения и эвакуации коллоида в сосудистое русло. Этот процесс часто являлся первым этапом предзобных состояний. Также выявлено, что компенсаторный механизм в пораженных железах вел к образованию очагов усиленной пролиферации в виде папилломатозных выступов соединительной ткани, покрытой высокими, призматическими тиреоцитами. Формы зобных поражений, частота и характер их свидетельствуют о единстве фило- и онтогенеза щитовидной железы у человека и крупного рогатого скота, как и о единстве патогенеза у всех млекопитающих.

В статье приведены результаты исследований, проведѐнных в 2023-2024 годах на насаждениях голубики высокорослой в ООО «Юг Агро» КБР. Технология культивирования предполагает размещение растений на грядах и искусственное залужение междурядий смесями многолетних трав. В целях снижения конкурентного потенциала сорной растительности, в приствольной полосе применяется контактный гербицид Мегаполис. Ввиду неровности рельефа, отсутствия идеальных погодных условий в период гербицидной обработки, часто возникает снос препарата на культурные растения. Это сопровождается торможением роста, уменьшением площади листовой поверхности и угнетением растений голубики. Цель исследования - изучить влияние некорневого внесения регуляторов роста Фитактив Экстра (0,05%) и Аминозол (0,5%) для уменьшения токсического действия гербицидов, применяемых в приствольных полосах. Испытывались три срока применения: профилактически (за 3 дня до работы десикантом), на следующий день после работы десикантом и комбинированно (и до, и после работы десикантом). В результате исследования доказана достоверная эффективность защитного действия обоих препаратов при некорневом применении их на следующий день после десиканта. В среднем за два года исследований установлено, что в этом случае уменьшение площади листьев, образующихся непосредственно после работы десикантом, составляет 0,6-0,7 см2 (10-12%). При этом такое уменьшение без защиты достигает 40%. Аналогично действие и на другие показатели роста. Профилактическое применение регуляторов роста не оказало существенного защитного действия, а двукратное - не существенно лучше однократного после десиканта, и поэтому не целесообразно.

В статье приведены результаты исследований, проведенных в 2021-2023 гг. на посевах гибрида кукурузы Родник 180 СВ. Цель исследования - изучить особенности формирования продуктивности раннеспелого гибрида в зависимости от внекорневой обработки препаратами, содержащих кремний, в разные сроки вегетации на черноземе выщелоченном в предгорной зоне КабардиноБалкарии. Некорневое внесение кремнийсодержащих препаратов проводилось три раза - в фазу 5-6 листьев, 8-9 листьев и двойная обработка 5-6 + 8-9 листьев. В ходе полевых исследований установлено, что при листовой обработке препаратами с кремнием увеличивается число початков на 100 растений при применении Келик Калий+Кремний на 15,0-17,6%, НаноКремний на 13,3-21,9% и Микровит-6 Кремний на 18,3-18,5%, а также длина початка в пределах 14,7-28,3%, масса зерна с початка 14,2-26,6% и выход зерна с початка на 2,8-6,1%. Обработка гибрида кукурузы Родник 180 СВ препаратами НаноКремний (двукратная обработка в фазы 5-6 и 8-9 листьев) и Микровит-6 Кремний (однократная в фазу 5-6 листьев) позволила в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарской Республики ежегодно получать увеличение урожайности до 1,6-2,7 т/га зерна с высокими урожайными свойствами.

В статье приведены результаты исследования, проведенные в 2018-2024 годах по изучению способов содержания при разведении пиявки медицинской (Hirudo medicinalis) в лабораторных условиях в Кабардино-Балкарской республике. Цель исследования - оценка эффективности использования различных субстратов при закладке маток медицинской пиявки (Hirudo medicinalis) в лабораторных условиях. В исследованиях использованы следующие субстраты: кусковой торф; кусковой торф со мхом в соотношении 2:1; чистый мох, собранный с деревьев; мох, собранный с глинистой почвы с примесью глины; глиняно-песчаная смесь, покрытая сверху слоем мха. При использовании различных видов субстратов для маточников было установлено, что максимальная величина отложенных коконов и выхода потомства обнаруживалось в варианте с использованием чистого древесного мха. Особое значение имеет тот факт, что в опытах была задействована осенняя матка. Уровень смертности маток в период откладки коконов был максимальным для таких субстратов, как глиняно-песчанная смесь и кусковой торф. В таких субстратах, как древесный мох и мохово-торфяная смесь, смертность маток не зарегистрирована. Кусковой торф, традиционно используемый при разведении медицинской пиявки на биофабриках и производствах по большинству параметров (плодовитость и смертность маток) выявил один из наихудших результатов.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- КБГАУ

- Регион

- Россия, Нальчик

- Почтовый адрес

- 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в.

- Юр. адрес

- 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в.

- ФИО

- Апажев Аслан Каральбиевич (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- kbgsha@rambler.ru

- Контактный телефон

- +7 (866) 2405506