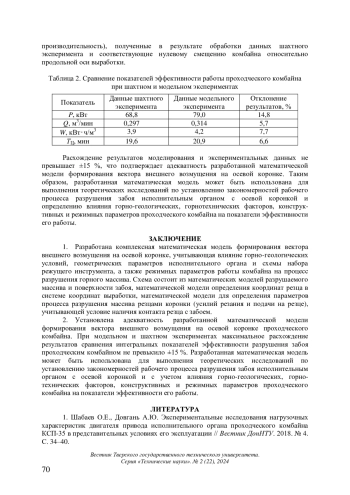

Разработана комплексная модель формирования вектора внешнего возмущения на осевой коронке исполнительного органа, учитывающая влияние горно-геологических условий и режимных параметров работы комбайна на процесс разрушения горного массива, которая состоит из моделей разрушаемого массива и поверхности забоя, нахождения координат вершины резца в забое, оценки условия контактирования резца с массивом, определения параметров процесса разрушения массива резцами коронки для определения усилий резания и подачи на резце с учетом выполнения условия контакта резца с забоем. Адекватность математической модели оценивалась путем сравнения показателей, полученных в ходе модельных и экспериментальных исследований: средней мощности на разрушение за цикл, теоретической производительности, удельных энергозатрат за цикл, длительности обработки забоя

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Строительство

- УДК

- 622. Горное дело

Своевременная подготовка новых забоев и магистральных выработок требует повышения темпов проходки. Так, по данным исследователей ДонУГИ среднемесячное подвигание линии действующих очистных забоев на шахтах ДНР составляет до 68,3 м/мес., при этом скорость проведения подготовительных выработок не превышает 45,6 м/мес. На шахтах ДНР применяются проходческие комбайны стреловидного типа как с продольно-осевыми коронками (ГПКС, КСП-32, КСП-35, EBZ-160), так и с поперечно-осевыми (КПД). Наибольшее распространение (75,3 %) получили проходческие комбайны серии КСП производства ООО «НПО «Ясиноватский машиностроительный завод»

Список литературы

1. Шабаев О.Е., Довгань А.Ю. Экспериментальные исследования нагрузочных характеристик двигателя привода исполнительного органа проходческого комбайна КСП-35 в представительных условиях его эксплуатации // Вестник ДонНТУ. 2018. № 4. С. 34-40. EDN: PKVTGD

2. Шабаев О.Е., Довгань А.Ю. Влияние позиционирования проходческого комбайна КСП-35 в проходческом забое на эффективность его функционирования // Вестник ДонНТУ. 2020. № 3 (21). С. 35-42. EDN: PLHZKE

3. Семенченко А.К., Шабаев О.Е., Семенченко Д.А., Хиценко Н.В. Математическая модель вектора внешнего возмущения на аксиальной коронке проходческого комбайна // Науковi працi ДонНТУ. Серiя гiрничо-електромеханiчна. 2006. Вип. 104. С. 198-205.

4. Шабаев О.Е., Бридун И.И., Хиценко Н.В. Техническая диагностика резцового исполнительного органа проходческого комбайна / под общ. ред. О.Е. Шабаева. Донецк: ООО “Технопарк ДонГТУ “УНИТЕХ”, 2015. 200 с.

5. Кондрахин В.П., Хиценко А.И. Идентификация усилия резания горных пород // Науковi працi ДонНТУ. Серiя гiрничо-електромеханiчна. 2001. Вип. 35. С. 38-47.

6. Семенченко Д.А. Влияние кинематических изменений заднего и переднего углов поворотного резца на формирование усилия подачи // Науковi працi ДонНТУ. Серiя гiрничо-електромеханiчна. 2001. Вип. 27. С. 340-344.

7. Кондрахин В.П. Имитационная модель процесса разрушения породы рабочими органами породоразрушающих машин: сборник научных трудов Национальной горной академии Украины. Днепропетровск: НГАУ, 1998. Т. 6. № 3. С. 33-38.

8. Горбатов П.А., Кондрахин В.П. Закономерности формирования толщины стружки, снимаемой резцом горного комбайна // Известия вузов. Горный журнал. 1991. № 10. С. 75-78.

9. Бойко Н.Г. Рациональная ширина среза и схема набора режущего инструмента исполнительных органов комбайнов для тонких пластов // Известия вузов. Горный журнал. 1983. № 2. С. 76-79.

10. Кондрахин В.П., Гуляев В.Г., Горбатов П.А. О влиянии пространственных колебаний исполнительных органов комбайнов на измельчение угля // Уголь Украины. 1996. № 4. C. 37-39.

11. Гуляев В.Г., Семенченко Д.А. Определение удельных энергозатрат и вектора внешнего возмущения корончатого исполнительного органа проходческого комбайна в различных режимах обработки забоя // Науковi працi ДонНТУ. Серiя гiрничо-електромеханiчна. 2001. Вип. 35. С. 38-47.

12. Семенченко Д.А. Влияние формы аксиальной коронки на формирование толщины стружки на резцах и энергозатраты разрушения при боковом резе. Перспективы развития угольной промышленности в ХХI веке: Сборник научных трудов, посвященный 45-летию ДГМИ. Алчевск: ДГМИ, 2002. С. 268-273.

13. Кондрахин В.П., Хиценко А.И. Имитационное моделирование усилий резания и подачи при резании горных пород // Bicтi Донецького гiрничого iнcтитуту. 2010. № 2. С. 150-154.

14. Красникова О.Ю., Гусева И.М. К вопросу повышения динамической устойчивости проходческого комбайна со стреловидным исполнительным органом. Процессы и средства разрушения угля и горных пород: науч. сообщения. М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1987. С. 77-81.

15. Хургин З.Я., Крыловский А.Л. Имитационная модель формирования нагруженности проходческого комбайна избирательного действия // Научно-технические вопросы комплексной механизации горнопроходческих работ. 1981. Вып. 202. С. 60-65.

16. Горбатов П.А., Кондрахин В.П. Закономерности формирования внешней нагрузки на исполнительном органе и динамические характеристики горного комбайна // Известия вузов. Горный журнал. 1991. № 3. С. 81-95.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Представлены результаты, полученные в ходе процедур структурного синтеза систем управления сушкой суспензии микроводоросли. Снижение дисперсии показателей качества порошка хлореллы обеспечивается за счет использования корректирующего воздействия по вязкости суспензии в регуляторе температуры сушильного агента. Вязкость измеряется перед подачей суспензии на распылительное сопло дополнительно введенным в состав системы управления прибором. Рассмотрена структура измерителя вязкости суспензии. В качестве регулятора температуры предлагается применять нечеткий регулятор температуры сушильного агента. Лингвистическая оценка регулируемого и корректирующего воздействий осуществляяется по трем термам на основе прямоугольных функций принадлежности.

Предложен новый подход к организации взаимодействия автоматизированных систем машиностроительных предприятий. Показано, что эффективное внедрение и использование автоматизированных систем возможно лишь на основе исследования и оптимизации процессов деятельности машиностроительного предприятия путем анализа и оценки качества выполнения функций участниками различных процессов деятельности предприятия. Методология базируется на выявлении главного функционального процесса, в рамках которого выполняются подготовка производства и выпуск готовой продукции и определяются временной параметр и вспомогательные процессы. Сформулированы принципы, необходимые для создания комплекса автоматизированных машиностроительных систем. Проанализированы роль и место каждой из наиболее важных функциональных автоматизированных систем. Приведены соображения относительно последовательности реализации проекта по цифровизации машиностроительного производства

В статье описано проектирование и моделирование автоматизированной системы управления (АСУ) на основе алгоритма УПМ-регулятора для управления термической обработкой какао-бобов в ленточной конвейерной сушилке. Процессы термической обработки моделируются как непрерывная, пространственно распределенная система с одним входом и одним выходом, где регулируемой переменной является температура входящего сушильного воздуха, а контролируемой переменной ‒ температура продукта в сушильной камере. Представлены и обсуждены требования к программному и аппаратному обеспечению АСУ. Численное моделирование АСУ проводилось с использованием пакета прикладных программ Matlab. Приведены результаты численного моделирования, подтверждающие, что УПМ-регулятор стабилен и устойчив по отношению к входным помехам. Показано, что система обеспечивает быструю реакцию на смещение и устранение установившейся ошибки в процессе термической обработки

Рассмотрены вопросы управления качеством торфяного сырья. Разработана технология добычи фрезерного торфа с интенсификацией сушки в полевых условиях до уборочной влажности менее 40 % за счет переменной высоты общего слоя, что позволяет управлять качеством добываемого сырья и снизить энергоемкость процесса его переработки. Проведены полевые испытания данной технологии на торфяном месторождении. Определены показатели относительной влажности убираемой торфяной крошки в каждом цикле по двум технологиям. Приведены результаты сравнительного анализа эксплуатационной производительности машин с учетом разных технологических параметров добычи.

Добыча торфа фрезерным методом предполагает послойно-поверхностную сработку картовых полей. При этом приканальные полосы из-за повышенной влажности и пониженной несущей способности оказываются необработанными, появляются бровки, затрудняющие удаление влаги с поверхностей полей и работу технологического оборудования. Решить данную проблему можно путем обработки поверхностей полей специальными бровкорезами. Однако существующие модели бровкорезов обрабатывают за один проход только одну бровку. Разработанная нами концепция торфяного бровкореза, способного за один проход обрабатывать оба края полей, примыкающих к картовому каналу, потребовала проведения экспериментальных исследований для установления оптимального угла поворота фрезы по отношению к поперечной оси машины. В представляемом исследовании, содержащем методику проведения и результаты экспериментов, величина данного угла обосновывается с позиции оптимальной энергоемкости фрезерования торфяной залежи

Рассмотрены корреляционные соотношения, описывающие зависимость линейной интенсивности изнашивания фрикционного контакта от коэффициента трения и твердости материалов компонентов пары трения. Соотношения получены статистической обработкой экспериментальных данных, относящихся к паре трения «щетка – коллектор». Установлена сильная корреляционная связь линейной интенсивности изнашивания компонентов пары трения с коэффициентом трения, а также обнаружена сильная положительная корреляция линейной интенсивности изнашивания с твердостью материалов щетки и коллектора, что противоречит известным результатам, свидетельствующим о возрастании износостойкости с увеличением твердости трущихся деталей. Приводится наиболее вероятное объяснение такого противоречия. Кроме того, указанная зависимость носит немонотонный характер с заметным возрастанием скорости изнашивания, если твердость материала щетки становится сравнимой с твердостью материала коллектора

Представлены результаты металлографического анализа быстрорежущей стали Р6М5, полученной порошковой наплавкой на автоматизированном комплексе ЦЛТ-Ю-5 с многоканальным (48 лучей) СО2 лазером. Показано, что фазовый состав стали – мартенсит, 10 % остаточного аустенита и 2 % карбидов V2C. Микротвердость наплавленного металла составляет 8 500…9 000 МПа. Результаты проведенных исследований могут быть полезны производителям биметаллического инструмента с рабочей частью из наплавленной быстрорежущей стали

Представлена схема и дано описание конструкции лабораторной установки для экспериментального определения коэффициента трения скольжения, собранной на основе классической машины Атвуда. Описана методика проведения измерений. Предложены формулы, позволяющие рассчитать коэффициент трения. Преимуществом представленной установки является предельно простая и самая надежная схема нагружения контакта трущихся поверхностей – гравитационная, которая обеспечивает стабильные и абсолютно точные значения как силы нормального давления на контакт, так и тангенциальной силы. Относительная приборная погрешность не превышает 0,5 %, что значительно меньше случайной погрешности, характерной для экспериментов по измерению коэффициентов трения. Рекомендуется использовать модернизированную установку и методику для создания лабораторной работы в курсах трибологии и триботехники

Работа посвящена изучению влияния стационарного магнитного поля на квазихрупкое разрушение образцов из ферромагнитного материала – чугуна марки СЧ35. Показано, что в намагниченных образцах наблюдается анизотропный характер квазихрупкого разрушения, а величина механических напряжений, при которых происходит разрушение, несколько снижается. Доминируют трещины, которые начинают распространяться вдоль силовых линий магнитного поля. Сделано обоснованное предположение, что магнитные силы, действующие на стенки микротрещины, стимулируют ее рост при более низких механических напряжениях. Магнитные силы пропорциональны намагниченности образцов во второй степени. Максимальный эффект от действия магнитного поля проявляется в образцах, намагниченных до насыщения, и это условие определяет величину напряженности намагничивающего поля

Исследовано влияние параметров дискретного контакта технических поверхностей на одну из составляющих контактного сопротивления – сопротивление стягивания. Основными факторами, определяющими электрическую и тепловую проводимость контакта шероховатых поверхностей, являются число площадок (пятен) фактического контакта пиков шероховатости и их средний размер. На основании аналитической и числовой (компьютерной) моделей контактного соединения проанализировано влияние номинального контактного давления на указанные факторы. Адекватность аналитической и числовой моделей реальным характеристикам контактного соединения проверена экспериментально. Показано, что реальный диапазон возможных изменений среднего размера площадок контакта весьма невелик, поэтому основным фактором, целенаправленным изменением которого можно снизить контактное сопротивление, остается число площадок контакта пиков шероховатости. Приведен пример такого целенаправленного изменения данного параметра контакта

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ТВГТУ

- Регион

- Россия, Тверь

- Почтовый адрес

- 170026, Тверская обл, г Тверь, наб Афанасия Никитина, д 22

- Юр. адрес

- 170026, Тверская обл, г Тверь, наб Афанасия Никитина, д 22

- ФИО

- Твардовский Андрей Викторович (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)

- E-mail адрес

- tvardovskiy@tstu.tver.ru

- Контактный телефон

- +7 (482) 2526335