Впервые исследованы морфометрические показатели (высота растения, количество, длина и ширина вегетативных и генеративных органов) живых экземпляров редкого эндемичного остролодочника Попова (Oxytropis popoviana Peschkova) из эталонных природных популяций северо-западного побережья оз. Байкал. Изучена изменчивость различных признаков. Проведено сравнение полученных морфометрических параметров O. popoviana с приведёнными в протологе данного вида и с параметрами близкого вида Oxytropis grandiflora (Pall.) DC.

Идентификаторы и классификаторы

- SCI

- Биология

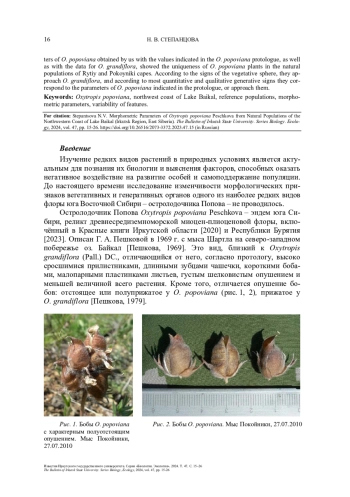

Изучение редких видов растений в природных условиях является актуальным для познания их биологии и выяснения факторов, способных оказать негативное воздействие на развитие особей и самоподдержание популяции. До настоящего времени исследование изменчивости морфологических признаков вегетативных и генеративных органов одного из наиболее редких видов флоры юга Восточной Сибири – остролодочника Попова – не проводилось.

Список литературы

1. Ивантер Э. В. Основы практической биометрии: Введение в статистический анализ биологических явлений. Петрозаводск: Карелия, 1979. 94 с.

2. Конспект флоры Азиатской России. Сосудистые растения. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 640 с.

3. Конспект флоры сосудистых растений Прибайкальского национального парка. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2005. 494 с.

4. Красная книга Иркутской области. Улан-Удэ: Респ. тип., 2020. 550 с.

5. Красная книга Республики Бурятия. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. Белгород: Константа, 2023. 342 с.

6. Малышев Л. И. К познанию степной растительности побережий Северного Байкала // Ботанический журнал. 1957. Т. 42, № 9. С. 1383-1388.

7. Пешкова Г. А. Fabaceae или Leguminosae - Бобовые // Флора Центральной Сибири. Т. 2. Новосибирск: Наука, 1979. С. 585-639.

8. Пешкова Г. А. Новые и редкие виды из Восточной Сибири // Новости систематики высших растений. Л.: Наука, 1969. Т. 6. С. 284-293.

9. Пешкова Г. А. Флорогенетический анализ степной флоры гор Южной Сибири. Новосибирск: Наука, 2001. 192 с.

10. Положий А. В. Род Oxytropis DC. - Остролодочник // Флора Сибири. Т. 9. Новосибирск: Наука, 1994. С. 74-151.

11. Попов М. Г. Флора Средней Сибири. М.; Л., 1957. Т. 1. 555 с.

12. Род Oxytropis DC. // Флора СССР. М.-Л.: Из-во АН СССР, 1948. Т. 13. С. 6-229.

13. Степанцова Н. В. Биота Байкало-Ленского заповедника. Растительный покров. Иркутск: Время странствий, 2013. 208 с.

14. Степанцова Н. В. Дополнение к “Флоре Сибири” по Приленско-Катангскому флористическому району (Иркутская область) // Ботанический журнал. 2010. Т. 95, № 7. С. 994-1007.

15. Флористические находки в Республике Бурятия и Иркутской области / А. В. Верхозина, С. Г. Казановский, Н. В. Степанцова, Д. А. Кривенко // Turczaninowia. 2013. Т. 16, № 3. С. 44-52.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Обсуждаются результаты анализа функционального состояния квалифицированных борцов вольного стиля после срочного тренировочного эффекта, полученные по объективным и субъективным параметрам: изменению частоты сердечных сокращений, содержанию креатинфосфокиназы в крови, соотношению показателей утомление/восстановление, оценке готовности тренироваться и оценке результатов тренировочного дня тренером.

Изучена протеолитическая активность препаратов культуральной жидкости холерных вибрионов серогрупп O1 и O139 разной эпидемической значимости. Установлено, что гидролитические ферменты патогенных микроорганизмов усиливают их патогенность (вирулентность) и участвуют в процессах адаптации к неблагоприятным факторам окружающей среды. Отмечено, что у холерного вибриона ранее электрофоретически были обнаружены гидролазы, относящиеся к разным подклассам, и установлены различия по их спектру у штаммов с разной эпидемиологической значимостью, что делает изучение их характеристик (определение типа с использованием активаторов/ингибиторов) актуальным направлением исследований. Указано, что при проведении ингибиторного анализа секретируемых протеаз штаммов холерных вибрионов серогруппы O1 El Tor биовара и серогруппы O139 в составе протеаз определено присутствие сериновых и металлопротеаз.

Отмечается, что с применением метода MАТН (microbial adhesion to hydrocarbon) изучено представляющее интерес в свете совершенствования технологии микробных топливных элементов влияние синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ) на изменение гидрофобности поверхности клеток бактериального штамма Micrococcus luteus 1-и. Анализируются четыре представителя различных классов ПАВ: додецилсульфат натрия (анионоактивное ПАВ), цетилтриметиламмония бромид (катионоактивное ПАВ), твин 80 (неионогенное ПАВ) и поливиниловый спирт (полимерное ПАВ). Представлено ранжирование испытанных соединений по показаниям молярных концентраций, оказывающих негативное действие на параметр гидрофобности.

Исследованы силовые характеристики и тип функционального реагирования на мышечную нагрузку юношей-студентов разных соматотипов в зависимости от их физической подготовленности (занимающиеся физической культурой в рамках программы вуза и квалифицированные спортсмены-пловцы). Выявлены функциональные связи между компонентами мезо- и эктоморфии, максимальной статической мышечной выносливостью и типами функционального реагирования, указывающие на фенотипические особенности индивидуального развития, свойственные каждой соматотипической группе. Обсуждаются перспективы использования подобных данных при выборе специфики физкультурно-спортивных занятий.

Исследованы изменения численности, видового разнообразия и структуры сообществ метазойного микрозоопланктона (ММ) в разных участках акватории Севастопольской бухты и прилежащем открытом взморье в конце весеннего гидрологического сезона. Оценена роль существенных характеристик среды (температура и солёность воды) и метеоусловий (ветровой режим) в формировании сезонных изменений показателей ММ. Обсуждается влияние антропогенного загрязнения и эвтрофирования вод бухты на динамику структуры и показателей обилия ММ и связь оценок видового разнообразия с показателями трофности локальных акваторий бухты.

Представлены результаты исследований по изучению стимуляции прорастания семян сои Glycine max (L.) под влиянием нанопрайминга химически синтезированным нанокомпозитом (НК) на основе марганецсодержащих наночастиц и водорастворимого полисахарида арабиногалактана. Изучено влияние нанокомпозита гидрооксида марганца и сульфатированного арабиногалактана (НК Mn(OH)2/AГс, 4,8 % Mn) на всхожесть, биометрические характеристики (масса и длина корня и гипокотиля) и биохимические показатели (содержание активных форм кислорода, активность антиоксидантных ферментов, количество продуктов перекисного окисления липидов) проростков семян сои, инфицированных фитопатогеном Pectobacterium carotovorum. Обсуждаются перспективы использования нанокомпозита Mn(OH)2/AГс для ростостимуляции культурных растений и повышения сопротивляемости фитопатогенам.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ИГУ

- Регион

- Россия, Иркутск

- Почтовый адрес

- 664003, Иркутская обл, г Иркутск, Кировский р-н, ул Карла Маркса, д 1

- Юр. адрес

- 664003, Иркутская обл, г Иркутск, Кировский р-н, ул Карла Маркса, д 1

- ФИО

- Шмидт Александр Федорович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rector@isu.ru

- Контактный телефон

- +7 (904) 1502889

- Сайт

- https://api.isu.ru