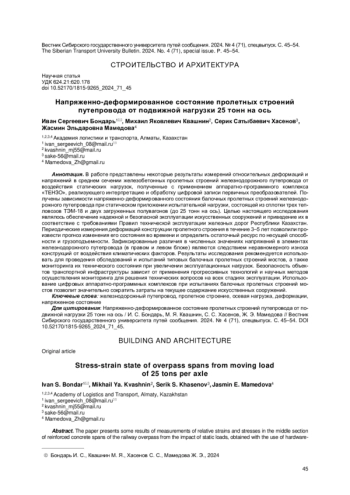

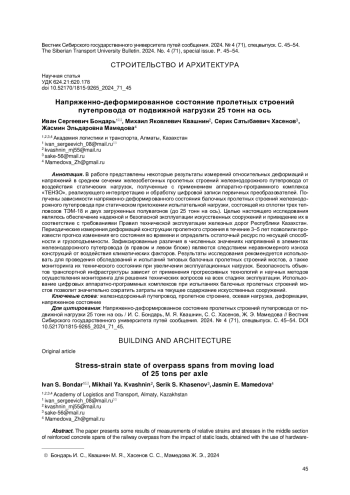

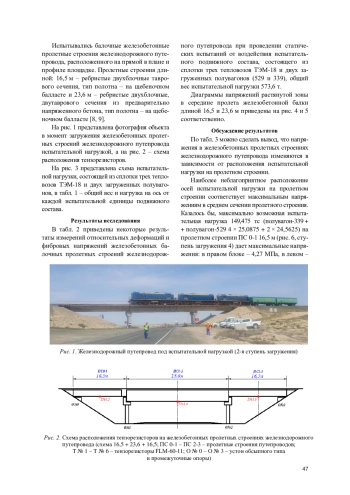

В работе представлены некоторые результаты измерений относительных деформаций и напряжений в среднем сечении железобетонных пролетных строений железнодорожного путепровода от воздействия статических нагрузок, полученные с применением аппаратно-программного комплекса «ТЕНЗО», реализующего интерпретацию и обработку цифровой записи первичных преобразователей. Получены зависимости напряженно-деформированного состояния балочных пролетных строений железнодорожного путепровода при статическом приложении испытательной нагрузки, состоящей из сплотки трех тепловозов ТЭМ-18 и двух загруженных полувагонов (до 25 тонн на ось). Целью настоящего исследования являлось обеспечение надежной и безопасной эксплуатации искусственных сооружений и приведение их в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан. Периодические измерения деформаций конструкции пролетного строения в течение 3-5 лет позволили произвести прогноз изменения его состояния во времени и определить остаточный ресурс по несущей способности и грузоподъемности. Зафиксированные различия в численных значениях напряжений в элементах железнодорожного путепровода (в правом и левом блоке) являются следствием неравномерного износа конструкций от воздействия климатических факторов. Результаты исследования рекомендуется использовать для проведения обследований и испытаний типовых балочных пролетных строений мостов, а также мониторинга их технического состояния при увеличении эксплуатационных нагрузок. Безопасность объектов транспортной инфраструктуры зависит от применения прогрессивных технологий и научных методов осуществления мониторинга для решения технических вопросов на всех стадиях эксплуатации. Использование цифровых аппаратно-программных комплексов при испытаниях балочных пролетных строений мостов позволит значительно сократить затраты на текущее содержание искусственных сооружений.

Идентификаторы и классификаторы

Железнодорожный транспорт Республики Казахстан представляет собой уникальную систему, функционирующую в разнообразных природных и климатических условиях. Обеспечение безопасности работы данной системы является сложной и многогранной задачей. Состояние железнодорожного пути и искусственных сооружений – приоритетный объект управления путевого хозяйства, основной результат его деятельности. Содержание искусственных сооружений в состоянии, обеспечивающем их работу без каких-либо ограничений, при нормальной эксплуатации и возможных экстремальных воздействиях на объект является одной из важнейших задач.

Список литературы

1. Lienhart W., Ehrhart M. State of the art of geodetic bridge monitoring Structural Health Monitoring // Syste m Reliability for Verification and Implementation: Proceedings of the 10th International Workshop on Structural Health Monitoring. 2015. Р. 449-456. DOI: 10.12783/SHM2015/58

2. Kaloop M. R., Hu J. W. Dynamic performance analysis of the towers of a long-span bridge based on GPS monitoring technique // Journal of Sensors. 2016. Vol. 6. Р. 14.

3. Analysis of the stress-strain state of travel pipes with the use of hardware and software complex / V. Solonenko, N. Makhmetova, V. Nikolaev [et al.] // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. 2020. Vol. 1. Р. 181-188. EDN: PKLUVZ

4. Бокарев С. А., Прибытков С. С., Яшнов А. Н. Содержание искусственных сооружений с использованием информационных технологий. Москва: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2008. 193 с. EDN: PVXLBD

5. Малогабаритные автоматизированные системы для диагностики ИССО / С. А. Бокарев, А. Н. Яшнов, И. И. Снежков, А. В. Слюсарь // Путь и путевое хозяйство. 2007. № 9. С. 25-26. EDN: IBOGYB

6. СП РК 3.03-112-2013. Мосты и трубы. Астана, 2015. 717 с.

7. Bondar I. S., Aldekeeva D. T., Ospanova Z. K. Stress-strain state of reinforced concrete spans of a railway overpass using a spatial finite element model // Vibrotechnical Works. 2024. Vol. 54. P. 320-326. DOI: 10.21595/vp.2024.24086

8. Технический отчет. Обследование и испытание железнодорожного путепровода по схеме 16,5 + 23,6 + + 16,5 м через автомобильную дорогу II категории на км 56 ПК9+50 железнодорожной линии Кульсары - Тенгиз. Алматы: КазАТК им. М. Тынышпаева, 2018. 126 с.

9. Технический отчет. Обследование и испытание железнодорожного путепровода по схеме 11,5 + 23,6 + + 11,5 м через автомобильную дорогу II категории на км 96 ПК5+20 железнодорожной линии Кульсары - Тенгиз. Алматы: КазАТК им. М. Тынышпаева, 2018. 121 с.

10. Яшнов А. Н., Слюсарь А. В. Совершенствование методики диагностики железобетонных пролетных строений по результатам исследования их динамической работы // Общество железобетонщиков Сибири и Урала. Научные труды. Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 2005. Вып. 8. С. 83-85.

11. Бондарь И. С. Влияние подвижной нагрузки на деформации пролетного строения железнодорожного моста // Инженерные сооружения на транспорте: сборник трудов с международным участием. Москва: Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), 2016. Вып. 7. С. 64-67.

12. Development of safety methods on artificial structures of railway lines / A. Akbayeva, G. Muratbekova, Z. Altayeva [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. Vol. 6, No. 1 (120). P. 43-52. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.269964 EDN: OVZNKM

13. Bondar I. S., Karibaeva G. B., Kurbenova A. K. Vibration diagnostics Construction of structures on railways // Vibrotechnical works. 2024. Vol. 54. P. 109-115. DOI: 10.21595/vp.2024.24093

14. Bonessio N., Lomiento G., Benzoni G. damage identification procedure for seismically isolated bridges // Structural Control Health Monitoring. 2011. Vol. 19. P. 565-578. DOI: 10.1002/stc.448

15. Yang Y., Li S., Yan B. Specifications and applications of the technical code for monitoring of building and bridge structures in China // Advances in Mechanical Engineering. 2015. Vol. 9 (1). P. 1-10. DOI: 10.1177/1687814016684272

16. Бокарев С. А., Соловьев Л. Ю., Рогова Е. В. Методика оценки грузоподъемности сталежелезобетонных железнодорожных пролетных строений // Известия вузов. Строительство. 2009. № 3 (603). С. 106114.

17. Яшнов А. Н. Методология сквозного мониторинга технического состояния мостовых сооружений в их жизненном цикле: специальность 2.1.8 “Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей”: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Яшнов Андрей Николаевич; Сибирский государственный университет путей сообщения. Новосибирск, 2023. 376 с. EDN: WIHISW

18. Failures and collapses of bridge constructions, analysis of their causes. Part 4 /I. Ovchinnikov, I. Maystrenko, I. Ovchinnikov [et al.] // Russian Journal of Transport Engineering. 2018. Vol. 5, No. 1. DOI: 10.15862/05SATS118

19. Аварии и разрушения мостовых сооружений, анализ их причин. Часть 1 / И. Ю. Майстренко, И. И. Овчинников, И. Г. Овчинников, А. В. Кокодеев // Транспортные сооружения: интернет-журнал. 2017. Т. 4, № 4. DOI: 10.15862/13TS417 EDN: NRLEKT

20. Belyi A., Karapetov E., Efimenko Yu. Structural health and geotechnical monitoring during transport objects construction and maintenance // Рroceedings of the International Scientific Conference Transportation Geotechnics and Geoecology (TGG-2017). 2017. Vol. 189. P. 145-151. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.05.024 EDN: ZMGCXL

21. Определение напряженного состояния и динамических коэффициентов балочных мостов / И. С. Бондарь, Н. М. Махметова, М. Я. Квашнин, С. С. Хасенов // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. 2023. № 4 (67). С. 92-100. DOI: 10.52170/1815-9265_2023_67_92 EDN: YGLNEQ

Выпуск

Другие статьи выпуска

В данной статье рассматривается применение виброматов на железобетонных пролетных строениях железнодорожных мостов с ездой на балласте и сопрягаемых участках земляного полотна. Проведены численные эксперименты на железобетонных пролетных строениях мостов с использованием конечноэлементного моделирования в программном комплексе Midas FEA. Представлены результаты расчета жесткости различных типов подрельсового основания, включая разную конструкцию рельсошпальной решетки, балластный слой с разным модулем упругости и уложенные под балласт виброматы. Построены пространственные эпюры вертикального давления по поверхности плиты балластного корыта с учетом жесткости подрельсового основания, представляющие собой графики распределения давления через элементы верхнего строения пути в толще балластного слоя. Установлено, что жесткость подрельсового основания при наличии виброматов снижается, это приводит к уменьшению величины ординат пространственной эпюры вертикального давления по плите балластного корыта путем включения в работу большего по длине участка рельсошпальной решетки. Выполнен расчет грузоподъемности плиты балластного корыта при наличии виброматов, в результате которого отмечено увеличение минимальных классов по грузоподъемности плиты балластного корыта до 30 % за счет снижения давления под шпалой в подрельсовом сечении. Динамический расчет свидетельствует о наличии просадок не более 20 мм при наработке тоннажа до 330 млн т брутто на равноупругом пути с матами на пролетном строении и подходах, что обеспечивает равноупругость пути, отсутствие «предмостовых ям» и равноресурсность пути в зоне сопряжения насыпи с мостовым сооружением.

В целях улучшения транспортной инфраструктуры Республики Узбекистан начато использование технологии монолитного строительства мостов и путепроводов. В статье приведен расчет монолитного путепровода длиной 120 м, расположенного в районе 8-балльной сейсмичности по MSK-64 в г. Джизаке, над высокоскоростной железнодорожной линией Ташкент - Самарканд. Численным решением задачи сейсмостойкости путепровода определяется изменение его напряженно-деформированного состояния во времени. Представлены результаты расчета монолитного путепровода от динамической нагрузки по записям реальных акселерограмм Газлийского (Узбекистан) землетрясения, интенсивностью более 9 баллов по шкале MSK-64. Проанализированы результаты расчетов изменения нормального напряжения в верхней и нижней частях пролетного строения по длине путепровода. Проведенные расчеты показывают, что путепровод имеет запас прочности для 9-балльного землетрясения. С целью обеспечения гарантированной сейсмической безопасности мостовых сооружений требуется провести проектные расчеты по наборам записей произошедших землетрясений, близких по доминантным частотам к характеристикам площадки строительства.

Вантовые мосты являются одними из наиболее сложных сооружений с точки зрения проектирования, строительства и эксплуатации. Ванты - это гибкие несущие стальные элементы с низким уровнем конструкционного демпфирования. Колебания вант со значительной амплитудой могут вызывать их усталостные повреждения, что снижает безопасность и надежность конструкции. Эффективным способом демпфирования колебаний вант является применение гидравлических демпферов.

В статье представлен опыт разработки, монтажа и испытаний первой отечественной вантовой системы СТС из параллельных семипроволочных прядей на мосту через р. Оку на трассе М-12 в г. Муроме.

Целью исследования является опытная верификация методики назначения характеристик гидравлических демпферов для достижения требуемого логарифмического декремента колебаний вант после их установки. Сама методика теоретического расчета характеристик демпферов в данном исследовании не рассматривается.

Для реализации цели разработана программа испытаний. Установлено, что выбранный метод вибродиагностики для динамических испытаний вант применим для подтверждения логарифмических декрементов колебаний вант с демпферами. Выявлена зависимость значений логарифмического декремента колебаний от амплитуды колебаний. Для всех испытанных вант доказана работоспособность демпферных установок.

Значения логарифмического декремента колебаний вант до установки демпферов находятся в диапазоне от 0,5 до 3,0 %; после монтажа демпферов - от 5,45 до 11,85 %, что больше минимального требуемого значения 5 %.

Получены редкие для вантового мостостроения и ценные с научной точки зрения фактические значения логарифмического декремента вант из параллельных прядей, полученные на одних и тех же вантах до и после включения демпферов в работу при одинаковых постоянных нагрузках на пролетном строении. Ключевые слова: ванты, гидравлические демпферы, вибродиагностика, демпфирование колебаний Для цитирования: Результаты определения логарифмического декремента колебаний вант из параллельных прядей до и после установки демпферов / В. С. Горячкин, М. С. Марченко, В. Р. Камалтдинов,

В работе рассмотрен подход к определению коэффициента интенсивности напряжений (КИН) в вершине усталостной трещины на базе принципов термодинамики. В основе предложенного подхода лежит модель Вестергаарда: изменение величины КИН ЛК! за цикл наблюдений (например, за время прохождения поезда по мосту) определяется по данным о напряженном состоянии вокруг вершины трещины. Такие данные получают методом инфракрасной термографии с использованием зависимости Кельвина между изменением суммы главных напряжений и изменением температуры поверхности вблизи вершины трещины. При этом знания длины трещины для вычисления КИН не требуется.

В работе представлены результаты экспериментальных исследований развития усталостной трещины на образце, который имитирует работу участка стенки балки металлического пролетного строения, подкрепленной ребром жесткости с вырезом у вершины сварного шва. Для таких участков характерно развитие усталостных трещин типа Т-9, Т-10.

В статье рассмотрены условия применения метода инфракрасной термографии для определения поля напряжений вокруг вершины трещины, определены границы области выбора напряжений для вычисления КИН, а также требования к улучшению отношения сигнал/шум при использовании термографии.

Результаты исследования представлены в виде сопоставления значений КИН для экспериментального образца при различной длине усталостной трещины, рассчитанных известным методом линейной механики разрушения и разработанным на основе термодинамического подхода методом, показано хорошее их совпадение.

Техническое состояние мостовых сооружений в виде ферм, используемых под железнодорожное движение, стало в настоящее время предметом широких научных дискуссий. Обеспечение данного технического состояния - достаточно существенная научная проблема, решение которой приобретает все большее практическое значение. Очевидно, что одним из наиболее действенных инструментов по управлению техническим состоянием подобных сооружений является мониторинг инженерных конструкций. В статье выполнен краткий технико-эксплуатационный анализ железнодорожных ферм, выделены основные проблемы их содержания с использованием непрерывных систем мониторинга инженерных конструкций. Осуществлен обзор существующих систем (подсистем) мониторинга с кратким описанием принципов их работы. Даны предложения по совершенствованию существующих решений и подходов к мониторингу. Актуальность рассмотрения данного вопроса особенно важна при обосновании оптимального числа контролируемых параметров. Он постоянно возникает во время прохождения государственной экспертизы проектной документации, а также общения с заказчиком при обосновании затрат. Особенно важно на этапе разработки программы мониторинга учитывать необходимость производить анализ сооружения с точки зрения его представления объектом мониторинга. Очевидно, это требует перехода от субъективного определения точек контроля по идеальной модели сооружения к строгим математическим зависимостям. Состояние сооружения в этом случае характеризуется количеством и типом дефектов, а также оцениваются постоянные и временные воздействия. В качестве примера приведены данные по обследованию двух мостовых сооружений под железную дорогу с пролетными строениями в виде ферм.

Анкерная зона преднапряженного арматурного элемента является критически важной областью железобетонной конструкции. Производитель системы преднапряжения несет ответственность только за локальную зону - область бетона, для которой подбирается косвенное армирование. Выполненный авторами анализ отечественной и иностранной литературы показал, что при использовании сложных форм анкерных устройств косвенное армирование затруднительно подбирать аналитическими методами, а изменения в его конструкции необходимо подтверждать натурными испытаниями.

В статье представлен опыт подбора косвенного армирования для анкера стаканного типа ОС-55 компании ООО «СТС», имеющего сложную форму и использующегося в системе предварительного напряжения защитной оболочки АЭС. Приведены требования к испытаниям анкерных зон. Выполнено описание расчетных схем с указанием применяемых моделей и свойств материалов, допущений в расчете. Описана методика испытания согласно европейским нормам, с указанием этапов нагружения, контролируемых параметров и схемой установки измерительных приборов. Приведены результаты расчетов, испытаний и их сравнение. Разница между расчетными и экспериментальными значениями перемещений опорной поверхности стакана составила не более 2,9 % при уровнях нагружения 80-105 % от разрывного усилия арматурного элемента. По методикам двух отечественных нормативных документов определены расчетные значения ширины раскрытия трещин на уровне нагрузки 80 % от разрывного усилия. Проведено сравнение теоретических и фактических значений, разница составила не более 3,5 %.

На основе сравнения результатов расчетов с экспериментальными данными, полученными при испытании, сделан вывод об успешной верификации принятой методики расчета анкерных зон.

В настоящей статье объектом исследований являются сооружения инженерной защиты мостовых переходов от гидродинамических воздействий морской водной среды. Рассматриваются проблемы проектирования и вопросы оценки волновых воздействий с целью выбора метода инженерной защиты. На примере конкретного участка Туапсе - Адлер Северо-Кавказской железной дороги выполнено математическое моделирование волновых условий и литодинамических процессов в береговой зоне. Для защиты от размыва морскими волнами пяти железнодорожных мостов, расположенных на данном участке, а также земляного полотна железной дороги рассмотрены три варианта сооружений инженерной защиты: искусственный свободный пляж (защитная волногасящая полоса) с периодическими эксплуатационными пополнениями, искусственный пляж с пляжеудерживающими сооружениями (бунами) и волногасящая берма из камня.

Исследования выполнены методом математического моделирования по программам проф. К. Н. Макарова, реализующим модели распространения и трансформации волн, а также литодинамических процессов береговой зоны морей, являющимся основой нормативных методик СП 38.13330.2018 и СП 277.125800.2016.

Моделирование генерации волн на глубокой воде, их трансформации и рефракции в прибрежной зоне моря, а также расчеты вдольберегового транспорта наносов выполнены с использованием разработанных цифровых моделей местности.

По результатам математического моделирования получены параметры ветровых волн, воздействующих на сооружения в морской береговой зоне рассматриваемого участка, и параметры вдольберегового транспорта наносов. Определены объемы отсыпок для создания защитной волногасящей полосы, проведена оценка пляжеудерживающей способности бун. Установлены параметры волногасящей бермы.

Вопросы, связанные с эксплуатацией искусственных сооружений (ИССО) в северной строительно-климатической зоне, которая охватывает 40 % территории Российской Федерации и 80 % территории Дальнего Востока России, являются важными во всех аспектах. При этом речь идет не только о существующих искусственных сооружениях транспортной инфраструктуры, но и о строящихся, а также об объектах, строительство которых планируется. К примеру, на территории, находящейся в ведении Дальневосточной железной дороги, на 1 км пути приходится один объект, относящийся к малым ИССО; данные объекты расположены в криолитозоне, что накладывает дополнительные требования по контролю за техническим состоянием и проведению дополнительных мероприятий, направленных на предотвращение перехода конструкций объекта в аварийное состояние. Существующие на сегодняшний день способы мониторинга технического состояния позволяют контролировать и с высокой степенью достоверности прогнозировать возможные условия, причины и последствия возникновения инцидентов, тем не менее, с учетом роста возможности цифрового моделирования, визуализации и прогнозирования, целесообразно использовать все имеющиеся возможности для формирования информационных моделей объектов ИССО для наиболее эффективного сохранения их работоспособного состояния.

В статье рассматривается пример численного моделирования основания и фундамента ИССО, приведено решение численной задачи по распределению тепловых полей, выполнено решение численной задачи с прогнозом изменения во временной перспективе. Целью настоящего исследования являлась оценка возможных негативных событий на различных этапах жизненного цикла ИССО и построение цифровой модели для прогноза безопасной эксплуатации.

В результате получена цифровая модель фундаментов, которая может быть использована для решения различных задач, приведено обоснование целесообразности построения информационных моделей сооружений транспортной инфраструктуры.

В данной работе рассматриваются особенности расчета сейсмостойкости железобетонных железнодорожных мостов по реальным записям землетрясений. Методами конечных элементов и конечных разностей производится дискретизация задачи при учете взаимодействия фундаментов опор моста с грунтом по модели Винклера и предварительного напряжения пролетного строения, которое обеспечивается напряженными элементами рабочей арматуры. Коэффициенты матрицы жесткостей взаимодействия рассчитываются по площадям контактных поверхностей висячих свай с грунтом.

На примере расчета трехпролетного железобетонного железнодорожного моста на реальные сейсмические воздействия землетрясений показано влияние предварительно напряженного состояния пролетного строения. Железнодорожный мост длиной 53,2 м расположен в 7-балльном по сейсмической интенсивности районе между станциями Шават - Гурлен на участке железной дороги Шават - Гурлен - Джумуртау - Кипчак -Койбакли. Численное решение задачи сейсмостойкости моста показало изменение его напряженно-деформированного состояния во времени. Результаты расчета железнодорожного железобетонного моста получены на основании реальной записи землетрясения Boshroyeh (Иран) интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64. По результатам расчетов сделан вывод, что нормальные напряжения в пролетных строениях без учета предварительно напряженной арматуры с одной стороны становятся растягивающими. Поскольку бетон на растяжение работает плохо, это вызывает постепенное растрескивание пролетного строения, в результате чего сокращается его срок службы. В соответствии с полученными результатами без предварительного напряжения арматуры железнодорожного моста вычисленные значения напряжений на растяжение оказались выше допустимых по нормативным документам на 0,45 МПа. С учетом предварительного напряжения арматуры были получены значения напряжений, соответствующие принятым в нормативном документе.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- СГУПС

- Регион

- Россия, Новосибирск

- Почтовый адрес

- 630049, Новосибирская обл, г Новосибирск, Заельцовский р-н, ул Дуси Ковальчук, д 191

- Юр. адрес

- 630049, Новосибирская обл, г Новосибирск, Заельцовский р-н, ул Дуси Ковальчук, д 191

- ФИО

- Манаков Алексей Леонидович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rectorat@stu.ru

- Контактный телефон

- +7 (___) _______

- Сайт

- http://www.stu.ru/