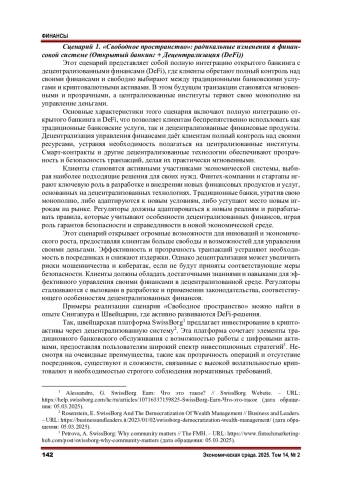

Технологическая трансформация финансового сектора характеризуется двумя встречными тенденциями, которые оказывают значительное влияние на развитие сложившейся финансовой системы: массовое распространение цифровых валют и внедрение технологий открытого банкинга. Цель данного исследования - рассмотреть варианты взаимодействия этих двух факторов и спрогнозировать, что может произойти в результате их резонанса. Автором проработано несколько вероятных сценариев будущего развития мировой финансовой системы и сделаны выводы о том, что оба фактора имеют потенциал для дальнейшего роста и трансформации финансового ландшафта, однако реальное состояние финансового рынка в будущем определяется способностью современных компаний адаптироваться к изменениям, внедрять инновации и обеспечивать высокое качество сервиса. В выборе оптимального сценария развития финансовой системы страны ключевую роль играют конкуренция, сотрудничество и государственное вмешательство.

Идентификаторы и классификаторы

Мировая финансовая система стремительно изменяется под влиянием двух инноваций, каждую из которых можно считать революционной. Цифровые валюты, такие как биткоин и эфириум, перестали быть просто модными терминами или временными трендами – они прочно закрепились на рынке и, судя по всему, пришли всерьёз и надолго. Открытый банкинг трансформирует традиционные банковские услуги, делая их прозрачнее и удобнее благодаря современным технологиям.

В данной статье мы рассмотрим обе тенденции трансформации финансового ландшафта и попробуем спрогнозировать возможные сценарии их будущего развития с учётом возможного взаимодействия указанных факторов

Список литературы

1. Анохина, А. А. Цифровые валюты: будущее денежного обращения / А. А. Анохина, Н. М. Климентьева // Актуальные проблемы современности: наука и общество. - 2024. - № 2(40). - С. 3-6. EDN: DPZHFS

2. Байгузина, Л. З. Современные финансовые технологии внедрения цифровизации в финансовую систему / Л. З. Байгузина // Исследование проблем экономики и финансов. - 2022. - № 4. DOI: 10.31279/2782-6414-2022-4-5-1-8 EDN: IDPWQS

3. Криничанский, К. В. Связь финансов и роста: нелинейность и структурные сдвиги / К. В. Криничанский, М. А. Юревич // Прикладная эконометрика. - 2023. - № 4(72). - С. 6-23. DOI: 10.22394/1993-7601-2023-72-5-22 EDN: MFMAMC

4. Кружкова, И. И. Цифровые финансовые технологии / И. И. Кружкова, В. В. Матвеев // Экономическая среда. - 2022. - № 2(40). - С. 47-55. DOI: 10.36683/2306-1758/2022-2-40/47-55 EDN: TBNMVS

5. Open Banking And Cryptocurrency: Merging Two Financial Revolutions // Instacoins. - URL: https://www.instacoins.com/2023/08/17/open-banking-and-cryptocurrency-merging-two-financial-revolutions (дата обращения: 05.03.2025).

6. Голоктионова, Ю. Г. Проблемы принятия стратегических решений в условиях неопределенности / Ю. Г. Голоктионова, Е. А. Комиссарова, Н. В. Лисичкина // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. - 2025. - № 21. - С. 21-24. DOI: 10.36683/FP-21/21-24 EDN: DRSLQO

7. Управление стратегическим развитием социально-экономических систем / Г. Р. Арманшина, Ю. Г. Голоктионова, С. А. Ильминская [и др.]. - Орел: Орловский государственный университет экономики и торговли, 2020. - 160 с. DOI: 10.36683/978-5-98498-327-3 ISBN: 978-5-98498-327-3 EDN: EJMGKW

8. Ranglani, A. The use of Real-World Assets in MakerDAO - A Decentralized Autonomous Organization on Ethereum: Dissertation / A. Ranglani. - Dublin, 2022. - 62 p. - URL: https://publications.scss.tcd.ie/theses/diss/2022/TCD-SCSS-DISSERTATION-2022-116.pdf (дата обращения: 05.03.2025).

9. Безруков, В. Банк плюс криптовалюта равно… какие банки создают криптосервисы / В. Безруков // ПЛАС. - 2022. - № 6 (292). - URL: https://plusworld.ru/journal/2022/plus-6-2022/bank-plyus-kriptovalyuta-ravno-kakie-banki-sozdayut-kriptoservisy/(дата обращения: 05.03.2025).

10. Уличкина, И. А. Дискуссионные особенности деятельности компании Webmoney Transfer / И. А. Уличкина, Л. Ш. Уличкина // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2020. - № 12-3(70). - С. 151-155. DOI: 10.24411/2411-0450-2020-11147 EDN: IQJAAU

11. Карваи, К. В. Современная электронная валюта на примере электронной платежной системы WebMoney: характеристика, особенности, значение / К. В. Карваи // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. - 2013. - № 6(60). - С. 63-67. EDN: QCRDNN

12. Норец, Н. К. Является ли цифровой рубль криптовалютой: сравнительный анализ / Н. К. Норец // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. - 2021. - № 3(56). - С. 90-96. EDN: ZKXGGZ

13. Тарасова, Т. М. Риски использования цифровых рублей / Т. М. Тарасова // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. - 2023. - № 18. - С. 87-89. DOI: 10.36683/2500-249X/2023-18/87-89 EDN: DYKZWC

14. Барбасура, Д. Опыт внедрения PSD2/Open Banking в Европейском союзе / Д. Барбасура // Международные банковские операции. - 2019. - № 1. - URL: https://futurebanking.ru/post/3788 (дата обращения: 05.03.2025).

15. Swaiss, A. PSD2 in the UK Reshaping the Landscape and Navigating Challenges / A. Swaiss. - GSJ. - 2024. - Vol. 12, No. 3. - URL: https://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/PSD2_in_the_UK_Reshaping_the_Landscape_and_Navigating_Challenges.pdf (дата обращения: 05.03.2025).

16. Бояринцев, В. И. Изменения в бизнес-моделях банков под влиянием платежной директивы PSD2 / В. И. Бояринцев // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2019. - № 2-1. - С. 64-70. EDN: YZHHNB

17. The impact of Payment Services Directive 2 on the PayTech sector development in Europe / M. Polasik, A. Huterska, R. Iftikhar, Š. Mikula // Journal of Economic Behavior & Organization. - 2020. - Vol. 178. - P. 385-401. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.07.010 EDN: MUBLLY

18. Джафарова, З. К. Перспективы совершенствования системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО “Сбербанк” с использованием современных технологий и инноваций / З. К. Джафарова, Р. А. Алиханова // Журнал прикладных исследований. - 2022. - № 2-2. - С. 96-102. DOI: 10.47576/2712-7516_2022_2_2_96 EDN: EKMCTQ

19. Дьяконов, Р. В. Перспективы введения цифровой валюты Центрального Банка в мире и в России / Р. В. Дьяконов // Вопросы управления. - 2023. - № 1(80). - С. 5-18. DOI: 10.22394/2304-3369-2023-1-5-18 EDN: CZFTPX

20. Запорожан, А. Я. Цифровой рубль ЦБ РФ / А. Я. Запорожан // Управленческое консультирование. - 2021. - № 6(150). - С. 32-39. DOI: 10.22394/1726-1139-2021-6-32-39 EDN: PKSFLD

21. Иванов, В. В. Содержание и экономическая природа стейблкоинов / В. В. Иванов, Р. К. Нурмухаметов // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. - 2020. - № 1. - С. 73-82. DOI: 10.34130/2070-4992-2020-1-73-82 EDN: EUGQPA

22. McDonald, R. Marcus by Goldman Sachs / R. McDonald, S. Junnarkar, D. Lane // Harvard Business School Case. - 2019. - No. 620-005. - URL: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=57253 (дата обращения: 05.03.2025).

23. Магомадова, М. М. О взаимодействии финансово-кредитных организаций банковского сектора с финтех-стартапами / М. М. Магомадова // Индустриальная экономика. - 2022. - Т. 9, № 5. - С. 858-863. DOI: 10.47576/2712-7559_2022_5_9_858 EDN: TUCAYI

24. Комарова, В. В. Особенности ресурсной политики российских банков в условиях адаптации к новым экономическим реалиям / В. В. Комарова // Научные записки академии. - 2024. - Т. 15, № 4. - С. 76-80. DOI: 10.36683/nz52.76-80 EDN: FGDZYP

25. Лазарева, Н. В. Развитие банковской системы Российской Федерации в условиях санкционного давления / Н. В. Лазарева, А. Г. Иволга // Вестник ОрелГИЭТ. - 2022. - № 2(60). - С. 65-70. DOI: 10.36683/2076-5347-2022-2-60-65-70 EDN: TFJPSP

26. Стаценко, С. С. Цифровой юань. Перспективы становления лидирующей международной расчетной единицей Китая / С. С. Стаценко // Скиф. Вопросы студенческой науки. - 2021. - № 9(61). - С. 172-179. EDN: WOLZAC

Выпуск

Другие статьи выпуска

В условиях реализации российской политики «поворота на Восток» и укрепления стратегического партнёрства с Вьетнамом особое значение приобретает развитие предпринимательских отношений между двумя странами. Однако на пути к эффективному сотрудничеству возникают барьеры, включая культурные различия, юридические сложности и ограниченность в инфраструктуре для делового взаимодействия. Цель исследования - выявление проблем и перспектив для укрепления и развития новых подходов в российско-вьетнамских предпринимательских отношениях.

Методы. В работе использован комплексный подход, включающий метод наблюдения на основе личного опыта автора в качестве переводчика на международных мероприятиях, глубинные интервью с предпринимателями обеих стран, системный анализ научной литературы и нормативных документов, статистический анализ для оценки тенденций в предпринимательской деятельности. Инструмент фреймворк FISH был применён для обработки данных интервью.

Результаты. Исследование выявило, что российские и вьетнамские предприниматели сталкиваются с рядом вызовов: от языковых и культурных барьеров до логистических и административных трудностей. В то же время их объединяют проблемы, присущие предпринимателям двух стран и требующие совместного решения.

Выводы. Анализ российско-вьетнамского бизнеса показал, что платформы для делового общения и развитие технологий могут улучшить коммуникацию и конкурентоспособность. Исследование выявляет проблемы и предлагает новые подходы для стимулирования деловой активности и укрепления отношений. Перспективным направлением в туризме является совместная разработка инновационных программ. Это первый шаг к определению проблем и перспектив сотрудничества, способствующий укреплению дружественных связей и позиций предпринимателей России и Вьетнама.

В статье рассмотрены процессы формирования предпринимательского университета (в русскоязычной среде известного больше как концепция «Университет 3.0») в белорусской институциональной системе. Цель исследования заключается в обосновании рекомендаций по трансформации модели предпринимательского университета на основе кластерных отношений. Анализ научных источников и предыдущие монографические исследования автора позволили обосновать необходимость формирования модели предпринимательского университета; рассмотрены формы взаимодействия участников образовательной инициативы, различия в подходах к кластеризации модели предпринимательского университета. Использовались методы литературного обзора, сравнения, сопоставления, аргументации, обобщения. Исходя из особенностей государственного регулирования экономики и взаимодействия субъектов хозяйствования рекомендовано создание предпринимательского университета в виде кластеров субъектов образования, науки и бизнеса на региональном и отраслевых уровнях. Использование институциональной теории и стейкхолдер-менеджмента, проведение SWOT-анализа сценария трансформации модели предпринимательского университета на основе кластерных отношений в результате структурной экономической трансформации обеспечили автору возможность сформулирования рекомендаций по осуществлению структурной трансформации модели предпринимательского университета в белорусской институциональной системе.

Статья посвящена комплексному анализу состояния образования в странах Субсахарской Африки с применением Индекса развития человеческого потенциала и сопутствующих социально-экономических показателей. На основе данных Всемирного банка автор исследует основные вызовы, включая низкий уровень грамотности, гендерное неравенство и дилемму между доступностью и качеством образования. Особое внимание уделено сравнению моделей финансирования: страны с бесплатным начальным и средним образованием демонстрируют более высокую грамотность, однако сталкиваются с перегруженностью школ и падением качества обучения. В то же время государства с полностью платным образованием остаются в группе с самыми низкими значениями Индекса развития человеческого потенц, что подчёркивает необходимость проведения реформ. Один из аспектов исследования посвящён анализу гендерного разрыва в обучении: уровень грамотности среди женщин уступает уровню грамотности мужчин, и статистика показывает, что в некоторых странах Субсахарской Африки девочки ограничены даже в получении начального образования. В статье выделяются причины этого дисбаланса, которые объясняются культурными нормами, ранними браками и беременностями, недостатком безопасной инфраструктуры. На основе выявленных проблем автор рекомендует странам с платным образованием поэтапный переход к бесплатному образованию с контролем качества. Для стран со значительными гендерными разрывами - введение адресной поддержки девочек посредством выплаты стипендии. Другие рекомендации касаются правовых реформ, интеграции оценки по показателю Индекса развития человеческого потенциала в национальные стратегии развития, а также укрепления международного сотрудничества в области образования. Автором подчёркивается, что реформы в области образования могут стать основой для устойчивого экономического роста и социальной стабильности в регионе.

Основным видом деятельности, приносящим доход коммерческим банкам, является кредитная деятельность. От построенной кредитной политики и возможностей банка по её изменению и регулированию зависит эффективность как отдельно коммерческого банка, так и банковского сектора в целом. В связи с тем что банковский сектор предоставляет денежные средства в рамках различных программ кредитования, он является одним из ключевых систем ускоренного воспроизводства в экономике страны и повышения уровня благосостояния населения. Актуальность проведённого исследования обуславливается высокой ролью эффективной кредитной деятельности как для отдельно взятого коммерческого банка, так и для устойчивого развития банковского сектора и социально-экономического развития России в целом. Предметом исследования являются взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе коммуникации различных звеньев банковской системы в рамках кредитования юридических и физических лиц. Объектом исследования выступает кредитная деятельность коммерческих банков. Цель статьи - подробно рассмотреть, как коммерческие банки осуществляют кредитную деятельность, какие существуют подходы к её анализу, с какими рисками сталкиваются банки при кредитовании и какие стратегические решения они принимают в условиях современной экономики. В статье используется комплексный подход к анализу кредитной деятельности, включающий анализ структуры и динамики кредитного портфеля, оценку качества кредитов (в том числе просроченной задолженности), применение коэффициентов ликвидности, доходности и риска, анализ нормативов ЦБ РФ, влияющих на объёмы и условия кредитования. Методология исследования основана на сравнительно-аналитическом и статистическом анализе, а также на принципах управления банковскими рисками. Также применяются элементы стратегического планирования, направленные на адаптацию банков к изменениям во внешней среде (экономика, санкции, цифровизация и т. п.). В результате разработана модель зависимости различных факторов от объёмов кредитования в целом по банковскому сектору, на основе которой было проведено прогнозирование кредитной деятельности. Указаны направления по повышению эффективности кредитной деятельности ПАО «Банк ВТБ» для достижения стратегической цели развития кредитной организации; предложена новая линейка кредитных продуктов для физических лиц.

В статье авторами в контексте реализации государственных программ Правительства РФ рассмотрели тренды развития судостроительной отрасли и необходимость обеспечения её экономической безопасности. Российская Федерация является крупным лидером по судоперевозкам как внутри страны, так и между различными континентами. Стоит отметить, что потребность в современных судах различного назначения, начиная от топливно-наливных барж и заканчивая контейнеровозами, постоянно растёт. Это обусловлено не только развитием отрасли грузоперевозок, но и ростом физического и морального износа судоходного транспорта в Российской Федерации. А в условиях внешних экономических ограничительных санкций негативное влияние на развитие судостроительной отрасли оказывается несомненным. Ухудшение экономического состояния судостроительных предприятий приводит к необходимости разработки мероприятий по повышению уровня экономической безопасности данного вида организаций. Цель исследования заключается в проведении анализа состояния и определении роли эффективного управления в области экономической безопасности предприятий судостроительной отрасли. Среди методов исследования, определяющих его методологию, следует отметить методы экономического и финансового анализа, сравнения, сопоставления, факторного и коэффициент-ного анализа. Для исследования авторы использовали широкий спектр данных о состоянии данной отрасли на современном этапе развития экономики РФ. В результате рассмотрены теории управления судостроительными предприятиями в РФ, которые применяются в процессе разработки эффективной методики обеспечения экономической безопасности соответствующих субъектов хозяйствования. Авторами подчёркивается важность процесса адаптации управления судостроительным предприятием к негативным явлениям в виде ограничительных экономических санкций и создания эффективной системы управления различными рисками.

В статье проведён анализ масштабов международной миграции в современном мире; страновых особенностей в привлечении потоков мигрантов; а также предложена классификация уровней международной миграции для учёта в государственном управлении: глобальный (общемировой), национальный (в масштабе отдельной страны) и индивидуальный (с точки зрения мигрантов и граждан стран-реципиентов). Для структурирования данных о влиянии международной миграции проведён SWOT-анализ, который позволил выделить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для каждого уровня влияния международной миграции.

Цель исследования заключается в проведении анализа уровня человеческого капитала, включая анализ индекса человеческого капитала, индекса человеческого развития, уровня финансирования образования по отношению к валовому внутреннему продукту. Методика исследования основана на применении методов системного и стратегического анализа, методов анализа документов, группировки, сравнения, сопоставления, графической и табличной визуализации. Результаты исследования характеризуются следующими положениями, а именно: в статье проведён анализ показателей, демонстрирующих уровень и степень развития человеческого капитала; индекс человеческого капитала; индекс человеческого развития; источники и объём финансирования образования в отдельных странах; расходы на образование в России.

В условиях нарастающего внимания к вопросам децентрализованных источников энергии и устойчивого энергоснабжения развитие малых генерирующих объектов с использованием возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) приобретает стратегическое значение. При этом, несмотря на формирование многоуровневой системы государственной поддержки, динамика ввода малых мощностей в сегменте ВИЭ остаётся нестабильной, что свидетельствует о наличии скрытых институциональных противоречий. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и качественном анализе стимулов и барьеров, оказывающих влияние на развитие малой генерации на основе ВИЭ в Российской Федерации, с последующей систематизацией и выявлением причин их ограниченной результативности в 2014-2024 гг. Использовались методы содержательного анализа нормативно-правовой базы, сравнительного сопоставления мер и прироста мощности, а также авторская классификация мер поддержки. В результате анализ продемонстрировал, что эффективность мер не всегда коррелирует с их формальной интенсивностью, а недостаточная согласованность между стимулами, барьерами и нормативными рамками сдерживает развитие сегмента малой генерации на базе ВИЭ. Практическая значимость работы заключается в предложенной классификационной модели, которая может быть использована для оценки результативности государственной энергетической политики в части малой энергетики с использованием ВИЭ.

В статье уточняется сущность девелопмента как вида предпринимательской деятельности. Дана характеристика экономическим условиям девелоперской деятельности. Рассматривается содержание и виды рынка недвижимости, модели и виды девелоперской деятельности. Раскрыты положения нормативных актов, регулирующих функционирование рынка недвижимости и деятельность девелоперских компаний. Проанализированы ключевые факторы, влияющие на развитие и успешное управление в девелоперских компаниях. Представлена характеристика методов управления девелоперскими проектами. Целью исследования является выявление особенностей осуществления девелоперской деятельности в современных условиях, а также анализ ключевых факторов, способствующих успешному управлению девелоперскими проектами.

Результаты: на основе уточнения сущности девелопмента как вида предпринимательской деятельности обозначены условия его осуществления на рынке недвижимости. Продемонстрирована типология рынка недвижимости, исследованы модели и виды девелоперской деятельности на данном рынке. Определены внешние и внутренние факторы и дана оценка их влияния на развитие девелоперской деятельности. Выявлены особенности методов управления девелоперскими проектами и обосновано, что выбор метода управления для девелоперской компании зависит от специфики проектов и её организационной культуры.

В статье представлены результаты эмпирического исследования оценки опыта реализации «Обучения служением» как практико-ориентированного проектного подхода по выполнению студенческими командами социальных задач заказчиков (НКО, социального предпринимательства, государственных учреждений социальной сферы, социально ориентированного бизнеса). Объект исследования - КГЭУ. Методы исследования - оценка практики «Обучение служением» в рамках проектного подхода и теории стейкхолдеров, в частности через продукт проекта и образовательный результат, выявляемый в ретроспективе методом рефлексии «Уроки реализации проекта». Результаты исследования: выявлена включённость «Обучения служением» в проектное обучение, что оказывает взаимные двухсторонние эффекты на их развитие. В частности, «Обучение служением» наполняет проектную деятельность социальной значимостью и результативностью; формирует у студентов мягкие компетенции управления проектами (управление командой и временем, взаимодействия с заказчиками и стейкхолдерами, ведение переговоров и т. д.); вызывает интерес и одобряемый отклик у студентов в формировании духовно-нравственных ценностей в служении некоммерческому сектору. Практическая значимость: результаты исследования доведены до уровня конкретизации и могут быть использованы в оперативной корректировке стратегии реализации федеральной программы «Обучение служением», вносят вклад в первичное научное осмысление имеющихся практик «Обучения служением».

Актуальность исследования обусловлена особенностями оценки слабо формализуемых факторов различных аспектов экономической деятельности, в том числе формирования интегральных показателей конкурентоспособности товаров и услуг. Предлагается для формирования интегрального показателя прибегать к методу анализа иерархий Т. Саати, дающему возможность осуществлять групповую оценку приоритетов факторов конкурентоспособности. На эмпирической базе экспертного опроса ведущих профессоров вуза показана низкая чувствительность вектора долевого участия экспертов в групповой оценке приоритетов факторов конкурентоспособности к согласованности парных сравнений в методе анализа иерархии. Обосновано, что оценку предельных значений векторов групповой оценки и коэффициентов компетентности целесообразно проводить по матрице индивидуальных экспертных оценок и матрице весов компетентности экспертов соответственно в программной среде математического пакета Mathcad. Показано, что эффективным приёмом анализа близости индивидуальных суждений экспертов к групповой оценке является сравнение евклидова расстояния между экспертами, рассчитываемого методами иерархического кластерного анализа. Это позволяет не только определить близость индивидуальных суждений экспертов к групповой оценке, но и выделить их однородные подгруппы, равноотстоящие от групповой оценки в многомерном пространстве показателей конкурентоспособности вуза. Таким образом конкретизируются особенности формирования экспертных оценок в свете построения интегрального показателя конкурентоспособности.

Данная работа представляет собой углублённое исследование новейших методик и инновационных подходов, направленных на повышение эффективности управления земельными ресурсами, используемыми в сельском хозяйстве. Центральное внимание уделено комплексному решению вопросов повышения продуктивности земельных ресурсов, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, обеспечения экологической устойчивости аграрных территорий и достижения целей устойчивого развития агропромышленного комплекса в целом. Особое значение приобретает детальное изучение методологических основ качественной оценки состояния и потенциала земельных угодий, позволяющих сформировать объективные критерии их экономической ценности и потенциальной продуктивности. Авторы акцентируют внимание на инструментах государственной политики и механизмах экономических стимулов, способствующих рациональному использованию и сохранению плодородия почвенных ресурсов. Исследуется влияние региональной специфики и требований современного рынка сельхозпродукции на процесс принятия управленческих решений относительно распределения и эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения. Работа направлена на формирование целостной концепции управления землями сельскохозяйственного назначения, учитывающей региональные особенности и актуальные требования рынка сельскохозяйственной продукции и разработку концептуальной модели эффективного управления земельными угодьями, обеспечивающей баланс между экономическими интересами хозяйствующих субъектов и требованиями охраны окружающей среды, сохранение природного наследия и поддержание высокого уровня продовольственной безопасности страны..

Статья посвящена анализу и практическому применению компьютерных моделей для прогнозирования спроса в системе управления платными образовательными услугами. В условиях роста конкуренции и цифровизации образовательной сферы точное прогнозирование спроса становится важным фактором для эффективного планирования ресурсов, маркетинга и формирования ценовой политики, что определяет актуальность исследования. Авторы рассматривают как качественные, так и количественные методы прогнозирования: экспертные оценки (метод Дельфи, групповая экспертиза), регрессионный анализ, анализ временных рядов и моделей эластичности. Особое внимание уделено современным технологиям - использованию Python, машинного обучения и анализа больших данных для построения гибких и адаптивных моделей, которые получают в настоящее время должное теоретико-методическое и прикладное применение в экономических исследованиях в системе управления. Цель исследования заключается в разработке и апробации компьютерных моделей, способствующих эффективному управлению образовательными ресурсами и пониманию тенденций на рынке образовательных услуг. В статье представлены практические примеры расчётов, коды на Python, а также визуализации результатов. Кроме того, рассматриваются демографические, экономические и сценарные подходы к моделированию спроса. В результате разработаны современные компьютерные модели, которые позволяют более точно прогнозировать спрос на платные образовательные услуги. Представлены новые подходы к интерпретации результатов прогнозирования, что способствует повышению эффективности управления образовательными ресурсами. Статья подчёркивает важность комплексного и технологически подкреплённого подхода к прогнозированию как основного инструмента развития образовательной организации.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- РАНХиГС

- Регион

- Россия, Москва

- Почтовый адрес

- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1

- Юр. адрес

- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1

- ФИО

- Комиссаров Алексей Геннадиевич (РЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (499) 9569832