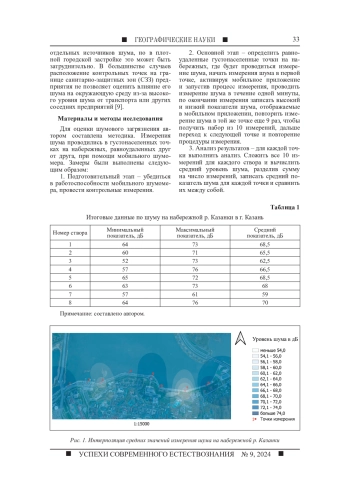

Целью исследования является оценка и анализ шумового загрязнения на набережных городов Казани и Перми с использованием мобильного приложения. Автором проведен анализ данных в сравнении c общеизвестными данными по теме шумового загрязнения. Разработана методика измерения шума на набережных, которая включала использование мобильного шумомера для сбора данных. Собранные данные о шумовом загрязнении на набережных были подвергнуты детальному анализу с целью выявления основных закономерностей и зависимостей. Эти результаты могут послужить основой для разработки эффективных мер по снижению шума на набережных городов, что способствует улучшению качества жизни горожан и созданию более комфортной обстановки для отдыха и прогулок. На набережной Казанки уровень шума равен 59 дБ в точке 7, что находится в пределах нормы, установленной в 60 дБ. На набережной Камы в т. 5 и 8 уровни шума составили 55,5 дБ и 59 дБ соответственно, также находясь в норме. Полученные результаты исследования показали, что на набережной р. Казанка в Казани уровень шумового загрязнения достигает 87,5 %. Это означает, что подавляющее большинство точек на этой территории испытывают высокий уровень шума, в то же время лишь 12,5 % точек имеют низкий уровень шумового загрязнения. На набережной р. Кама в г. Пермь 70 % точек подвержены шумовому загрязнению, в то время как только 25 % точек имеют низкий уровень шума. Эти данные являются важным индикатором текущей обстановки на набережных Казани и Перми и могут послужить основой для разработки рекомендаций по снижению уровня шумового загрязнения и улучшению акустического комфорта на набережных, что, в свою очередь, будет способствовать повышению их рекреационной привлекательности и общего качества городской среды.

Идентификаторы и классификаторы

В контексте современной урбанистики и экологии городской среды набережные представляют собой многофункциональные пространства, играющие ключевую роль в формировании городского ландшафта и социальной инфраструктуры.

Список литературы

1. Шумомер [Электронный ресурс]. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.soundmeter (дата обращения: 20.05.2024).

2. ГОСТ 23337-2014. ШУМ. Методы измерения шума на территориях жилой застройки и в помещениях жилых и общественных зданий. 2019. 6 с.

3. Черных М.В. Оценка шумового загрязнения г. Перми от транспорта // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. 2020. Т. 1. С. 242-245. EDN: COQIYK

4. Армишева Г.Т., Бутузова А.А. Защита урбанизированных территорий от транспортного шума // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. 2017. Т. 1. С. 86-89. EDN: ZULLWZ

5. Суханов П.А., Куролап С.А., Прожорина Т.И. Оценка зоны акустического дискомфорта на примагистральных территориях окрестностей города Воронежа (на примере жилищного комплекса “Задонье Парк”) // Известия ДГПУ. Естественные и точные науки. 2023. № 1. С. 88-96. EDN: TMBZRS

6. Суханов П.А. Оценка шумового воздействия от автотранспорта в новых микрорайонах города Воронежа (на примере жилищного комплекса “Задонье Парк” // Экологическая оценка факторов риска загрязнения воздушного бассейна крупных промышленных центров Черноземья: сборник научных статей. Воронеж: Цифровая полиграфия, 2023. С. 105-108. EDN: DJGVTR

7. Вериженко А.Ю., Моисеенко О.П., Тихомирова Т.И. Влияние шумового загрязнения на окружающую среду и человека // Пожарная и техносферная безопасность: проблемы и пути совершенствования. 2020. № 1 (5). С. 120-123. EDN: EHUGYH

8. Бобра Т.В., Каменева М.Ю. Геоэкологический анализ и картографирование шумового загрязнения урбанизированных территорий (на примере г. Симферополь) // Геополитика и экогеодинамика регионов. Секция: Науки о Земле и смежные экологические науки 2022. № 4. С. 121-131.

9. Новикова С.А., Мартынов Д.Н. Влияние зеленых насаждений на снижение уровня шума от автотранспортных потоков в Иркутске // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2022. № 4. С. 16-25. EDN: AODYQI

10. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания” / Постановление Роспотребнадзора от 28.01.2021 г. № 2. URL: https://ds278-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/SP123685_21_0.pdf (дата обращени: 15.06.2024).

Выпуск

Другие статьи выпуска

Целью данного исследования является всесторонний анализ наиболее опасных процессов и явлений, возникающих при прокладке трубопроводов в районах с прерывистым распространением многолетнемерзлых пород. В ходе работы использовались методы ретроспективного анализа и обработки результатов инженерных изысканий, а также оценочные методики для проведения районирования участков трассы трубопровода. По итогам исследования были подробно описаны наиболее опасные и сложные для теплового моделирования и проектирования процессы и явления. Результаты работы включают как описательную часть вскрытого геологического строения исследуемой территории, так и систематизированную ландшафтную характеристику участка в соответствии с трудностью проектирования и эксплуатации трубопровода. По ландшафтному районированию выделено 5 крупных районов и 15 участков вдоль трассы исследуемого трубопровода. Были определены критерии для оценки опасных геологических процессов с использованием балльного метода и проведена оценка по выделенным ключевым участкам. Кроме того, проведено ранжирование участков до уровня подрайонов, что позволяет более точно оценить риски и разработать стратегии для минимизации потенциальных угроз при строительстве и эксплуатации трубопроводов в этих сложных условиях.

Цель исследования - провести оценку эффективности расчетных зависимостей транспортирующей способности русловых потоков. В данной работе рассмотрены причины высокой погрешности расчетных соотношений, используемых для оценки транспорта наносов в русловых потоках. Показано, что данные погрешности связаны в первую очередь с особенностью задания размеров транспортируемых частиц. В экспериментальных лотках, где вариация размеров частиц минимальна, соответственно, и погрешность расчетных соотношений минимальна. В то же время естественные водотоки, как правило, характеризуются значительной неоднородностью размеров частиц, при этом, что принципиально важно, размеры транспортируемых частиц входят в знаменатель расчетных соотношений. Включение случайных параметров в знаменатель расчетных соотношений, как показано в работе, принципиально изменяет характер статических распределений рассматриваемых соотношений. При достаточно высоких значениях коэффициентов вариации размеров транспортируемых частиц Сv ≥ 1, статистические функции распределения приобретают «тяжелые хвосты», принципиально влияющие на их статистическую оценку. При этом традиционные параметрические методы оценки становятся совершенно неэффективными. Предложено для повышения эффективности расчетных зависимостей транспортирующей способности русловых потоков использование более корректных оценок характерных размеров транспортируемых частиц.

Целью данного исследования являлось изучение особенностей гидрохимического состава вод малой реки Ик на всей ее протяженности. Пробы воды отбирались вблизи населенных пунктов на всей протяженности реки для учета влияния природных и антропогенных факторов на формирование химического состава вод. В пробах воды были определены интегральные показатели (рН, удельная электропроводность, взвешенные вещества, цветность, перманганатная окисляемость, растворенный кислород), определено содержание главных ионов и биогенных веществ. В ходе мониторинга были зафиксированы изменения химического состава и качества вод реки за последние 55 лет (по исследованиям 1965, 1991, 2020 гг.). Установлено, что минерализация вод р. Ик значительно снижается от истока к устью. В настоящее время воды реки относятся к слабощелочным, наблюдается тенденция к их защелачиванию. Гидрохимическая классификация со временем изменилась непринципиально (гидрокарбонатно-кальциевые), но содержание ионов натрия значительно возросло. Органические вещества и соединения азота содержатся в пределах установленной нормы. В 2020 г., по сравнению с более ранними исследованиями, проблема повышенного содержания фосфатов значительно усугубилась (увеличилась на порядок), в связи с различными источниками антропогенного поступления в речную систему и обмелением реки. Это увеличивает процесс эвтрофикации реки, что может вызвать развитие цианобактерий и увеличение степени токсичности воды. Увеличение количества растворенного кислорода и снижение содержания взвешенных веществ может привести к усилению процессов самоочищения рек.

Цель настоящего исследования - анализ размещения отдельных социально-экономических объектов Республики Башкортостан в соответствии с новой редакцией региональных нормативов градостроительного проектирования. Акционерное общество «Гипрогор» совместно с Российским университетом транспорта в 2023-2024 гг. выполняло работу по корректировке Схемы территориального планирования Республики Башкортостан, включая создание концепции пространственного развития республики. Использована математическая модель транспортной системы Республики Башкортостан, разработанная Российским университетом транспорта. Также использованы статистические данные федерального агентства по статистике. Одним из этапов работы была апробация новой редакции нормативов к пространственным социально-экономическим условиям Республики Башкортостан. Значительная часть муниципальных образований не достигает минимально допустимого уровня обеспеченности вне зависимости от вида транспорта, как на начало 2024 г., так и на расчетный период. Выявлено, что исследуемые нормативы показывают существенное отставание региона от целевых показателей. Одновременно некоторые из значений нормативов нуждаются в корректировке. Применимость нормативов на перспективу во многом зависит от реализации прогнозов социально-экономического развития республики, в частности реализации программы капитального строительства и реконструкции объектов регионального значения. В стратегических документах Республики Башкортостан на 2024 г. представлено недостаточное количество мероприятий в области развития транспортной инфраструктуры для того, чтобы нормативы были реализованы (достигнуты) на перспективу. Полученные результаты могут быть использованы в транспортно-географических исследованиях для анализа территориальной дифференциации муниципальных образований в области транспортной доступности, транспортной связности и транспортной дискриминации населения.

Целью исследования является анализ пространственной изменчивости потоков тяжелых металлов из атмосферы в устьевой части Северной Двины, поступающих как от местных источников, так и вследствие дальнего переноса. Устьевые области больших рек арктических морей характеризуются значительной пространственно-временной изменчивостью характеристик природных условий. Это, в свою очередь, сказывается на неоднородности распределения загрязнения. В работе рассматриваются результаты применения траекторного подхода и метода статистики траекторий переноса воздушных масс для оценки и прогнозирования воздействия атмосферных эмиссий на окружающую среду, в том числе отдаленных территорий. Проведен анализ траекторий переноса воздушных масс и примесей в устьевую область Северной Двины. Расчет обратных траекторий движения воздушных масс проводился с использованием модели HYSPLIT4 и данных реанализа метеорологических элементов NCEP/NCAR. Установлено, что для всех примесей, для которых проводились расчеты - Zn, Cr, As, Pb, Cd, Cu и Ni, за месячный период имеет место весьма заметная пространственная изменчивость атмосферных потоков. При этом направления их наибольших градиентов не всегда совпадают и зависят от расположения источников эмиссии.

Цель исследования - выявление видов проявления дефляции почв и оценка интенсивности ее развития в агроландшафтах бассейна р. Басандайки, расположенного на юго-востоке зоны подтайги Западной Сибири, а также анализ содержания химических элементов в твердых атмосферных выпадениях. Для оценки интенсивности развития дефляции почв были использованы пассивные пылеуловители, размещенные на различных ключевых участках агроландшафта в бассейне р. Басандайки юго-востока Томской области. Анализ данных полевых наблюдений позволил выявить три вида проявления ветровой эрозии: зимнее выдувание почв, дефляция во время снеготаяния, местная ветровая эрозия - и оценить ее интенсивность за период с 1989 по 2023 г. В зависимости от агрофона и режима ветра дефляция изменялась от 1-2 до 5-8 т/га. Наиболее активно ветровая эрозия почв проявлялась в последнее десятилетие: с 2014 по 2023 г. Наблюдения показали, что дефляция почв в холодный период года активнее развивается на наветренных и выпуклых формах рельефа пашни исследуемого района, где образуются очаги эрозии, достигающие по площади около 4 га. Ветровая эрозия приводит к механической миграции химических элементов. Макро- и микроэлементы, в том числе имеющие первостепенное значение для сельскохозяйственных растений (кальций, магний, фосфор, калий), перемещаются из очагов дефляции на разные расстояния. Основная масса твердого осадка пылеуловителей исследуемой территории имеет местное происхождение, об этом свидетельствует схожесть его гранулометрического и химического состава с почвами пашни. В теплое время года возможен приток атмосферных выпадений регионального переноса.

Целью исследования является исследование ледового режима акватории Белого моря в районе Соловецких островов (Онежский залив), которое заключается в анализе данных спутниковых наблюдений за ледовой обстановкой за 1979-2021 гг. Информация о протекании ледового режима в районе Онежского залива Белого моря имеет весьма значимый прикладной характер - может служить информационной основой при организации туристического периода. Это в существенной мере повысит экономический эффект от туризма в регионе и позволит значительно увеличить туристический трафик на Соловки благодаря оптимизации морских перевозок. В качестве информационной основы для анализа многолетней динамики протекания ледового режима в районе Соловецких островов были использованы спутниковые наблюдения микроволновых датчиков. Эти данные фиксируются спутниками с ноября 1978 г. Национальный центр данных по льду и снегу США NSIDC выполняет обработку и дешифрирование этих данных и предоставляет их пользователям в виде набора G02135, содержащего файлы-NETCDF, содержащие информацию о ледовой обстановке в пространственно-временном разрешении. Также в качестве альтернативы данным NSIDC использованы схожие данные о сплоченности льда, полученные в университете в Бремене, - набор AMSR-E/AMSR2. Результаты показали, что за рассматриваемый период 1979-2021 гг. многолетние изменения сплоченности льда имеют статистически значимый (при уровне значимости 0,05) отрицательный тренд -0,22±0,11 % год-1. Формирование ледяного покрова в районе Соловецких островов начинается уже в конце сентября и заканчивается в середине июня. Установлено, что безледоставный период рассматриваемого района меньше (на 10-20 дней), чем для других районов Белого моря. Также определено, что результаты сравнительного анализа данных микроволновых датчиков, объединенных в наборе G02135 NSIDC, и микроволновых датчиков AMSR-E/AMSR2 в значительной степени согласуются между собой.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ИД АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Пенза

- Почтовый адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- Юр. адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- edition@rae.ru

- Контактный телефон

- +7 (841) 2304108

- Сайт

- https://rae.ru/ru