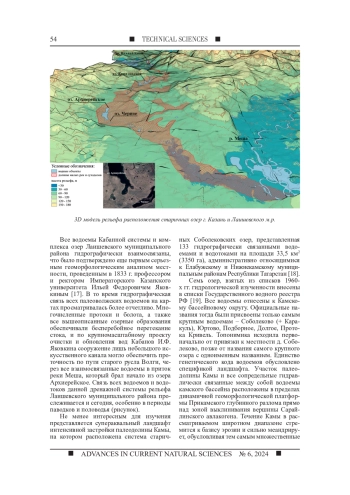

В обзорной статье представлены данные по двум обособленным ландшафтным зонам высокого иерархического уровня - участках волжской палеодолины, протянувшейся от Казани в сторону р. Меша в Лаишевском муниципальном районе, и камской поймы территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Единый генезис озерных котловин разных участков обусловлен расположением в схожих природных условиях даже на расстоянии в сотни километров. Преобразование речных и озерных комплексов обусловлено как естественными, так и антропогенными факторами, ускоряющими процессы трансформации водных объектов. В настоящее время накоплен огромный объем результатов многолетних исследований водных объектов территории республики, систематизированных по отдельным блокам базы данных автоматизированной системы оценки водных ресурсов (АСОВР), обеспеченной программным расчетным комплексом. Отступая сегодня от цифровых матриц, авторы статьи запланировали теоретически осмыслить направленность географических процессов, происходящих в период эколого-экономического компромиссного взаимодействия. Ключом к пониманию вопросов генезиса и эволюции лимнологических систем может быть системный подход, в рамках которого предлагается одновременное исследование комплекса водных объектов, расположенных в генетически однородных ландшафтных условиях. Кажущиеся несвязанными озера в прошлом могли представлять единую гидрологическую сеть.

Идентификаторы и классификаторы

Специфика отдельных ландшафтов определяет расположение в их пределах генетически однородных водоемов, объединенных однонаправленными трендами развития, едиными механизмами функционирования гидрогеоэкосистем.

Список литературы

1. Петрова Е.В. Перестройка речной сети и направленность смещения водоразделов в пределах территории Республики Татарстан в четвертичное время // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2019. Т. 29, № 2. С. 252-257. EDN: KGAMZK

2. Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Бортникова Н.В., Павлова О.В., Валетдинов А.Р. Динамика изменения характера формирования поверхностного стока региона Западное Предкамье республики Татарстан // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 1-2 (55). С. 29-37. EDN: VHTMGI

3. Аделынин А.Б., Нуруллин Ж.С., Бусарев А.В., Шешегова И.Г., Хамидуллина А.А. Некоторые аспекты хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Казани // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2013. № 1 (23). С. 168-173. EDN: QIPKZP

4. Петрова Д.И., Сунгатуллин Р.Х. Гидрогеохимическая характеристика подземных вод неогеновых отложений палео-Волги в пределах территории г. Казань // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2021. № 1. С. 114-123. EDN: EWZEVJ

5. Бурдин Е.А. Долина Средней Волги: зарождение, формирование и состояние до создания Куйбышевского водохранилища // Астрахаский вестник экологического образования. 2021. № 1 (61). С. 16-30.

6. Каштанов С.Г. Подземные воды города Казани. Казань: Изд-во КГУ, 1979. 96 с.

7. Салахиева А.И., Шайхиев И.Г., Ярошевский А.Б. Оценка антропогенного воздействия на озера Верхний, Средний и Нижний Кабан // Безопасность, защита и охрана окружающей природной среды: фундаментальные и прикладные исследования: сборник докладов Всероссийской научной конференции (Белгород, 23-27 октября 2023 г.). Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2023. С. 46-52. EDN: XWLEUZ

8. Никитин О.В., Латыпова В.З., Яковлева О.Г., Шагидуллин P.P., Иванов Д.В., Петров A.M., Тарасов О.Ю., Шагидуллина P.A., Камалов Р.И. Обоснование природоохранных мероприятий по реабилитации и сохранению экологического благополучия озера Средний Кабан города Казани // Георесурсы. 2012. № 7 (49). С. 51-56. EDN: PUXJTN

9. Урбанова О.Н. Водный баланс системы озер Кабан как метод изучения их гидрологического режима // Георесурсы. 2012. № 7 (49). С. 7-10. EDN: PUXJQB

10. Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Мутыгуллина Ю.В., Рыков Р.А., Бортникова Н.В. Лимнологический мониторинг естественно-техногенных ландшафтов Республики Татарстан // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 9-1 (48). С. 53-58. EDN: LZZGWL

11. Реуцкая Т.А. Анализ состояния архитектурной среды отечественных гребных каналов // Вестник науки. 2023. Т. 2, № 6 (63). С. 983-993.

12. Зиганшин И.И., Иванов Д.В., Валиев В.С., Александрова А.Б., Хасанов Р.Р., Шамаев Д.Е., Паймикина Э.Е., Маланин В.В., Марасов А.А. Характеристика донных отложений особо охраняемых озер Волго-Мешинского междуречья // Российский журнал прикладной экологии. 2020. № 3 (23). С. 9-16. EDN: NOLLBO

13. Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Бортникова Н.В., Горбунова Ю.В., Иванов Д.В., Шагидуллин Р.Р., Минегалиева Л.М., Валетдинов А.Р., Шамаев Д.Е. Водные объекты Республики Татарстан. Гидрографический справочник. 2-е изд., перераб. и доп. Казань: Фолиант, 2018. 512 с. EDN: AYUEPA

14. Зиганшин И.И., Иванов Д.В., Хасанов Р.Р. Динамика морфометрических показателей особо охраняемых озер Лаишевского района Республики Татарстан // Российский журнал прикладной экологии. 2017. № 1 (9). С. 38-43. EDN: YOCYUZ

15. Акмалова З.Б., Мингазова Н.М., Шигапов И.С. Экологические проблемы малых озер Республики Татарстан, возникающие вследствие застройки их водосбора // Астраханский вестник экологического образования. 2023. № 6 (78). С. 48-52. EDN: AQYGSV

16. Яковкин И.Ф. Замечания, наблюдения и мысли // Заволжский муравей. 1833. № 16. С. 915.

17. Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Бортникова Н.В., Горбунова Ю.В. Соболеково: прошлое и настоящее // Туризм и рекреация: инновации и ГИС-технологии: материалы XI Международной научно-практической конференции (Астрахань, 24-25 мая 2019 г.). Астрахань: ООО Типография “Новая Линия”, 2019. С. 159-163. EDN: CYWWUA

18. Горшкова А.Т., Урбанова О.Н., Горбунова Ю.В., Бортникова Н.В. О необходимости системного подхода в исследованиях аквально-лимнологических комплексов // Озера Евразии: проблемы и пути их решения: Материалы II Международной конференции (Казань, 19-24 мая 2019 г.). Ч. 1. Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2019. С. 51-55. EDN: TZPANR

19. Никитин О.В., Степанова Н.Ю., Латыпова В.З., Потапов К.О., Лялин С.А. Морфометрическая характеристика озера Соболековское (Республика Татарстан) // Озера Евразии: проблемы и пути их решения: материалы II Международной конференции (Казань, 19-24 мая 2019 г.). Ч. 1. Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2019. С. 304-308. EDN: XRZJAV

20. Зиганшин И.И., Иванов Д.В., Хасанов Р.Р., Кузнецова А.В. Изменение морфометрических показателей озера Ковалинское в условиях антропогенной нагрузки // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: материалы ХX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Киров, 1 декабря 2022 г.). Киров: Вятский государственный университет, 2022. С. 25-28. EDN: RKFUUQ

Выпуск

Другие статьи выпуска

Ураганным содержанием принято называть аномально высокое содержание, выделяющееся из основной массы наблюдений. Данные содержания серьезно искажают реальное содержание металлов в сторону завышения. Значимость влияния ураганных содержаний тем выше, чем выше вес каждой пробы при оценке содержаний - то есть чем реже разведочная сеть. Использование ураганного содержания приводит к завышению содержаний в блочных моделях минерализации, что, в свою очередь, приводит к завышению содержаний в минеральных ресурсах и рудных запасах. Учитывая тот факт, что влияние ураганных содержаний выше на ранних стадиях изучения месторождений, завышение содержаний в минеральных ресурсах может привести к ошибочному решению об отработке убыточного объекта. Целью исследования в данной статье является рассмотрение различных подходов к решению проблемы ураганных содержаний. В данной статье рассматриваются природа возникновения ураганных содержаний, основные подходы к определению уровня ураганных содержаний при оценке минеральных ресурсов и методы устранения данных содержаний. По результатам исследования делается заключение о необходимости поиска и ограничения ураганных содержаний с использованием нескольких методов с последующим сравнением результатов между собой и выработкой обобщенного решения.

Проведена оценка качества атмосферного воздуха методами биоиндикации на примере города Калининграда - эксклава на побережье Балтийского моря. В качестве индикаторов выбраны клен остролистный (Acer platanoides), клен псевдоплатановый (Acer pseudoplatanus), клен серебристый (Argentum dignissim). Для проведения исследования территория города была разделена на 34 квадрата, в узлах которых определялась площадь проективного покрытия кленов лишайником Пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata Taylor). Кроме того, оценивалось состояние растительности - степени изреженности кроны, наличие хлорозов, некрозов на коре и листьях деревьев. Оценка антропогенной нагрузки проводилась с учетом природных особенностей и градостроительной структуры территории в период летнего сезона 2021 г. По результатам лихеноиндикационного картирования установлено, что в 44,5% объектов исследования площадь проективного покрытия составила 50% и более, свидетельствуя о достаточно высоком качестве воздушной среды. На 38,2% участков города отсутствие лишайников позволяет оценить состояние атмосферного воздуха как неблагоприятное. Полученные результаты рассматриваются в контексте уровня антропогенной нагрузки в различных районах города (планировка, построение уличных сетей, степень загазованности воздуха), особенностей атмосферных процессов, способствующих очищению воздуха. В условиях современного потепления и экстремальности климата подчеркивается важность использования зеленых насаждений в городской инфраструктуре для формирования комфортной среды.

Статья посвящена анализу экологической устойчивости агроландшафтов муниципальных округов Чувашской Республики с учетом показателей общего состояния использования земель. Расчет производился по показателям освоенности территории, распаханности территории, распаханности сельскохозяйственных земель, коэффициентов экологической стабильности с учетом качественных и количественных характеристик абиотических и биотических компонентов ландшафта. Цель исследования заключается в определении экологической устойчивости агроландшафтов муниципальных округов Чувашской Республики. Решение поставленных задач базировалось на научных концепциях рационального природопользования и методиках экологической оценки агроландшафтов российских и зарубежных ученых. Результаты исследования позволили сделать вывод о низком состоянии экологической устойчивости агроландшафтов, что связано с высокой долей освоенности и распаханности сельскохозяйственных земель, крайне низкой долей лесопокрытой площади и уязвимостью территорий к негативным воздействиям и опасным природным процессам. Полученные результаты свидетельствуют о наличии проблем использования земель сельскохозяйственного назначения, о нарушении предела устойчивости экологических систем и низком уровне стабильности территории. Для рационального использования земель необходимо планомерно снизить антропогенную нагрузку, увеличить лесопокрытую площадь, контролировать и, при необходимости, корректировать структуру землепользования для повышения экологического равновесия и внутреннего баланса ландшафтов.

Статья посвящена вопросам взаимодействия поверхностных и грунтовых вод в пойменных ландшафтах. Актуальность темы исследования определяется тем, что поверхностные и грунтовые воды являются важнейшими компонентами любого пойменного ландшафта. Они во многом определяют его морфологическую структуру и процессы функционирования. Цель исследования - анализ взаимосвязи поверхностных и грунтовых вод, создание математической модели, описывающей их взаимодействие для обоснованного решения локальных геоэкологических проблем. Использованы общенаучные, картографические и специальные полевые гидрологические и гидрогеологические методы исследования. В ходе исследования выявлены основные режимообразующие факторы и годовая динамика грунтовых и поверхностных вод. Режим выпадения атмосферных осадков главным образом определяет динамику как грунтовых, так и речных вод. Авторами на основе данных экологического мониторинга произведена оценка взаимосвязи поверхностных и грунтовых вод. Для количественной оценки взаимосвязи грунтовых вод и поверхностных вод р. Инсар был рассчитан коэффициент линейной корреляции Пирсона. В ходе исследования проведен анализ данных за маловодный год (2010 г.), средневодные годы (2019-2023 гг.) и многоводный год (2012 г.). Результаты исследования могут быть использованы для организации мониторинга грунтовых вод и планирования природоохранных мероприятий в пойменных ландшафтах.

С каждым годом в ходе интенсивного развития туризма у общества меняются интересы по отношению к организации своего путешествия, туристы все больше отдают предпочтение самостоятельным турпоездкам. По статистическим данным можно проследить тенденцию пошагового увеличения доли неорганизованного туризма в его общих масштабах. Целью исследования стал анализ современного состояния и определение перспектив развития неорганизованного туризма на территории Краснодарского края. Число самостоятельных туристов в Краснодарском крае и по стране в целом на сегодняшний день оценивается лишь экспертно, так как статистическая отчетность содержит данные только по коллективным средствам размещения, при этом отражая лишь часть реального турпотока. Главная особенность туристического потока края проявляется в высокой доле неорганизованных туристов - более 50 %, они прибывают в курортную зону края без путевок и проживают в индивидуальных средствах размещения. В статье представлены результаты статистического и экспертного анализа современного состояния неорганизованного туризма на территории Краснодарского края, приводятся основные тенденции и перспективы развития указанного вида туризма. Интерес потребителей к неорганизованному туризму в Краснодарском крае довольно высокий, и с годами он будет только расти, тем самым замещая организованный туризм. Тренд на самостоятельные путешествия поддерживается развитием современных средств коммуникаций, мобильных приложений и сервисов аренды, которыми может воспользоваться любой человек, планируя предстоящий отпуск.

Проанализированы форма и асимметрия листовых пластин двух видов рода Prunus L.: черемухи обыкновенной (P. padus L.) и черемухи Маака (P. maackii Rupr.) в г. Москве. Особенности формы тестировались методом геометрической морфометрии. Флуктуирующая и направленная асимметрия определялись аналогом двухфакторного дисперсионного анализа в прокрустовом пространстве. Для сравнения использовалась формула нормирующей разности (ФА 2). Расчеты выполнялись в среде STATISTICA 10 (Stat. Ink) и включали: проверку на нормальность распределения (L-R) с помощью теста Колмогорова - Смирнова; оценку различия между размерами признаков и длиной листьев; корреляционный анализ Пирсона для оценки связи величины признака (L+R) и разности (L-R). По метрическому признаку ширине половины листа флуктуирующая асимметрия названных видов не отличалась. В морфо-геометрическом анализе общая асимметрия преимущественно содержала направленную асимметрию, превышавшую флуктуирующую асимметрию в 2,5-10,0 раза. Оба вида обладали высокой вариативностью формы листовых пластин (р < 0,0001). Морфо-геометрический метод выявил слабое проявление флуктуирующей асимметрии или ее отсутствие на фоне явственного различия в форме (p < 0,001), особенно листьев черемухи Маака. Метод геометрической морфометрии оказался эффективнее метода на основе метрических признаков и позволил установить, что в разные годы форма листовых пластин в большей степени зависела от условий среды, чем от генотипических особенностей исследованных видов.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ИД АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Пенза

- Почтовый адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- Юр. адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- edition@rae.ru

- Контактный телефон

- +7 (841) 2304108

- Сайт

- https://rae.ru/ru