Данное исследование представляет собой обзор литературы по химическому составу и свойствам коричневого риса. Коричневый рис можно охарактеризовать как очищенный от шелухи цельнозерновой рис с отрубями и зародышами. В статье приведены сведения о химическом составе коричневого риса, такие как углеводы, крахмалы, белки, жиры, витамины и минеральные вещества. Обобщены экспериментальные данные по составу некоторых биологически активных веществ, а также индивидуальных соединений из данного вида растительного сырья. Приведено содержание свободных, связанных и общих фенольных соединений, флавоноидов, антирадикальная способность и антиоксидантные свойства коричневого риса, произрастающего в разных странах и климатических условиях. Разнообразие состава и свойств коричневого риса может быть связано с различиями в генетическом составе, сорте, а также климатических и почвенных условиях зерна во время развития. Данные этого обзорного исследования были собраны из книг и научных статей, опубликованных в таких базах данных, как Science Direct, Web of Science, Scopus, Wiley, PubMed, Google Scholar и база данных научной информации. Для обзора литературы использовались оригинальные ресурсы на английском языке.

Идентификаторы и классификаторы

Рис, одна из старейших продовольственных культур, является основным продуктом питания примерно половины населения мира. Большая часть риса производится в азиатских странах, в основном в Китае, Индии, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде и т. д. [1].

Список литературы

1. Itagi H.N., Singh V. Status in physical properties of coloured rice varieties before and after inducing retro-gradation // J food Sci Tech. 2015. № 52 (12). P. 7747-7758. EDN: SMPCME

2. Martina Nádvorníková, Jan Banout, David Herák, Vladimír Verner. Evaluation of physical properties of rice used in traditional Kyrgyz Cuisine // Food Science-nutrition.com ci Nutr. 2018. № 6. Р. 1778-1787. DOI: 10.1002/fsn3.746

3. Smanalieva J., Salieva K., Borkoev B., Windhab E.J., Fischer P. Investigation of changes in chemical composition and rheological properties of Kyrgyz rice cultivars (Ozgon rice) depending on long-term stack-storage after harvesting // LWT - Food Science and Technology. 2015. № 63 (1). Р. 626-632. 10.1016/J. LWT.2015.03.045. DOI: 10.1016/J.LWT.2015.03.045 EDN: XNKGVL

4. Zhang G.Y., Liu R.R., Zhang P. Variation and distribution of vitamin E and composition in seeds among different rice varieties // Acta Agron Sin. 2012. № 38. Р. 55-61.

5. Hayashi S., Yanase E. A study on the color deepening in red rice during storage // Food Chemistry. 2016. № 199. P. 457-462.

6. Atungulu G.G., Sadaka S. Postharvest technology: Rice drying. In Bao J.S. (Ed.). Rice Chemistry and Technology. 4th ed. Duxford, UK: Elsevier Inc., 2019. P. 473-515.

7. Leewatchararongjaroen J., Anuntagool J. Effects of dry-milling and wet-milling on chemical, physical and gelatinization properties of rice flour // Rice Science. 2016. № 23 (5). Р. 274-281.

8. Matz S.A. The chemistry and technology of cereals as food & feed, 2nd edn. Sci Inter Pvt.Ltd., New Delhi, 2014. 751 р.

9. Mukhopadhyay S., Siebenmorgen T.J. Physical and functional characteristics of broken rice kernels caused by moisture-adsorption fissuring // Cereal Chemistry. 2017. № 94 (3). Р. 539-545.

10. Chen Y.J., Jiang W.X., Jiang Z.Q., Chen X., Cao J., Dong W., Dai B.Y. Changes in physicochemical, structural, and sensory properties of irradiated brown japonica rice during storage // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2015. № 63 (17). Р. 4361-4369.

11. Deng G.F., Xu X.R., Guo Y.J. Determination of antioxidant property and their lipophilic and hydrophilic phenolic contents in cereal grains // J Funct Foods. 2012. № 4. P. 906-914.

12. Mir S.A., Bosco S.J., Shah M.A., Mir M.M., Sunooj K.V. Variety difference in quality characteristics, antioxidant properties and mineral composition of brown rice // J Food Measur Charact. 2016. № 10 (1). P. 177-184.

13. Ziegler V., Ferreira C.D., Goebel J.T., El Halal S.L., Santetti G.S., Gutkoski L.C., Elias M.C. Changes in properties of starch isolated from whole rice grains with brown, black, and red pericarp after storage at different temperatures // Food Chemistry. 2017. № 216. P. 194-200.

14. Wani A.A., Singh P., Shah M.A., Schweiggert-Weisz U., Gul K., Wani I.A. Rice starch diversity effects on structural, morphological, thermal, and physicochemical properties // Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2012. № 11. P. 417-436. EDN: RPOJRH

15. Huang Y.C., Lai H.M. Characteristics of the starch fine structure and pasting properties of waxy rice during storage // Food Chemistry. 2014. № 152. P. 432-439. EDN: SRSBGJ

16. Thanathornvarakul N., Anuntagool J., Tananuwong K. Aging of low and high amylose rice at elevated temperature: Mechanism and predictive modeling // Journal of Cereal Science. 2016. № 70. P. 155-163.

17. Lim D.K., Long N.P., Choo S., Mo C., Dong Z., Kim G., Kwon S.W. Impact of milling on rice constituents (Oryza sativa L.): A metabolomic approach // Analytical Letters. 2017. № 50 (16). P. 2519-2529.

18. Liu Q-H., Wu X., Chen B-C., Ma J-Q., Gao J. Effects of low light on agronomic and physiological characteristics of rice including grain yield and quality // Rice Sci. 2014. № 21. P. 243-251. EDN: YEVJXX

19. Shi J.Y., Wu M.D., Quan M.M. Effects of protein oxidation on gelatinization characteristics during rice storage // Journal of Cereal Science. 2017. № 75. P. 228-233.

20. Zhou Z.K., Wang X.F., Si X., Blanchard C., Strappe P. The ageing mechanism of stored rice: A concept model from the past to the present // Journal of Stored Products Research. 2015. № 64. P. 80-87.

21. Olatunde G.A., Atungulu G.G. Milling behavior and microstructure of rice dried using microwave set at 915 MHz frequency // Journal of Cereal Science. 2018. № 80. P. 167-173.

22. Liu K.L., Li Y., Chen F.S., Yong F. Lipid oxidation of brown rice stored at different temperatures // International Journal of Food Science and Technology. 2017. № 52 (1). P. 188-195.

23. Ahmad U., Alfaro L., Yeboah-Awudzi M., Kyereh E., Dzandu B., Bonilla F., Sathivel S. Influence of milling intensity and storage temperature on the quality of Catahoula rice (Oryza sativa L.) // LWT - Food Science and Technology. 2017. № 75. P. 386-392.

24. Tong C., Liu L., Waters D.L.E., Huang Y., Bao J.S. The contribution of lysophospholipids to pasting and thermal properties of non waxy rice starch // Carbohydrate Polymers. 2015. № 133. P. 187-193.

25. Mir S.A., Bosco S.J.D., Shah M.A., Mir M.M., Sunooj K.V. Variety difference in quality characteristics, antioxidant properties and mineral composition of brown rice // J Food Measur. Charact. 2016b. № 10 (1). P. 177-184.

26. Zhou Z.K., Yang X., Su Z., Bu D.D. Effect of ageing-induced changes in rice physicochemical properties on digestion behaviour following storage // Journal of Stored Products Research. 2016. № 67. P. 13-18.

27. Edenio Olivares Díaz, Shuso Kawamura, Shigenobu Koseki. Physical properties of rough and brown rice of Japonica, Indica and Nerica types // Agric Eng Int: CIGR Journal. 2015. № 5. P. 274-285. 28. Mir S.A., Bosco S.J.D., Sunooj K.V. Evaluation of physical properties of rice cultivars grown in the temperate region of India // Int. Food Res. J. 2013. № 20 (4). P. 1521-1527.

29. Pascual C.I., Massaretto I.L., Kawassaki F. Effects of parboiling, storage and cooking on the levels of tocopherols, tocotrienols and γ-oryzanol in brown rice (Oryza sativa L.) // Food Res. Int. 2013. № 50. P. 676-681.

30. Ravi U., Menon L., Madhavan R., Priyadharshini S., Dhivya M.E. Determination of quality characteristics of indigenous organic Asian Indian rice variety - Neelam samba // Agricultural Science Digest. 2014. № 34 (3). P. 177-182. DOI: 10.5958/0976-0547.2014.00997.5

31. Liang Y., Gao Y., Lin Q., Luo F., Wu W., Lu Q., Liu Y. A review of research progress on the bioactive ingredients and physiological activities of rice bran oil // Eur Food Res Technol. 2014. № 238. P. 169-176. EDN: YQPSTW

32. Antoine J.M.R., Fung L.A.H., Grant C.N., Dennis H.T., Lalor G.C. Dietary intake of minerals and trace elements in rice on the Jamaican market // J Food Comp Anal. 2012. № 26 (1). P. 111-121.

33. Huang Y., Tong C., Xu F., Chen Y., Zhang C., Bao J. Variation in mineral elements in grains of 20 brown rice accessions in two environments // Food Chem. 2016. № 192. P. 873-878.

34. Saikrishna A., Dutta S., Subramanian V., Moses J.A., Anandharamakrishnan C. Ageing of rice: A review // Journal of Cereal Science. 2018. № 81. P. 161-170.

35. Irakli M.N., Samanidou V.F., Katsantonis D.N., Biliaderis C.G., Papadoyannis I.N. Phytochemical profiles and antioxidant capacity of pigmented and non-pigmented genotypes of rice (Oryza sativa L.) // Cereal Res Commun. 2016. № 44. P. 98-110. EDN: GKWMWF

36. Gunaratne A., Wu K., Li D. Antioxidant activity and nutritional quality of traditional redgrained rice varieties containing proanthocyanidins // Food Chem. 2013. № 138. P. 1153-1161.

37. Min B., McClung A., Chen M.H. Effects of hydrothermal processes on antioxidants in brown, purple and red bran whole grain rice (Oryza sativa L.) // Food Chem. 2014. № 159. P. 106-115.

38. Min B., Gu L., McClung A.M., Bergman C.J., Chen M.H. Free and bound total phenolic concentrations, antioxidant capacities, and profiles of proanthocyanidins and anthocyanins in whole grain rice (Oryza sativa L.) of different bran colours. Food Chem. 2012. № 133 (3). P. 715-722.

39. Liu L., Guo J., Zhang R., Wei Z., Deng Y., Guo J., Zhang M. Effect of degree of milling on phenolic profiles and cellular antioxidant activity of whole brown rice // Food Chem. 2015. № 185. P. 318-325.

40. Ti H., Li Q., Zhang R., Zhang M., Deng Y., Wei Z., Chi J., Zhang Y. Free and bound phenolic profiles and antioxidant activity of milled fractions of different indica rice varieties cultivated in southern China // Food Chem. 2014. № 159. P. 166-174.

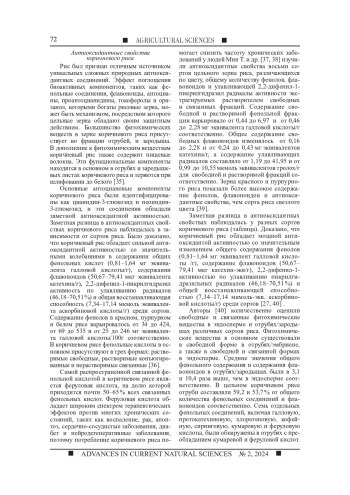

41. Niu Y., Gao B., Slavin M., Zhang X., Yang F., Bao J., Yu L.L. Phytochemical compositions, and antioxidant and anti-inflammatory properties of twenty-two red rice samples grown in Zhejiang // LWT-Food Sci Technol. 2013. № 54 (2). P. 521-527.

42. Shao Y., Xu F., Sun X., Bao J., Beta T. Identification and quantification of phenolic acids and anthocyanins as antioxidants in bran, embryo and endosperm of white, red and black rice kernels (Oryza sativa L.) // J Cereal Sci. 2014. № 59 (2). P. 211-218.

43. Gong E.S., Luo S.J., Li T., Liu C.M., Zhang G.W., Chen J. et al. Phytochemical profiles and antioxidant activity of brown rice varieties // Food Chem. 2017. 227. P. 432-443.

44. Lee K.H., Kim H.J., Woo K.S., Jo C., Kim J.K., Kim S.H. Evaluation of cold plasma treatments for improved microbial and physicochemical qualities of brown rice // LWT-Food Sci Technol. 2016. № 73. P. 442-447.

Выпуск

Другие статьи выпуска

При всем разнообразии вопросов о дешифрировании полога и эффективном переходе к морфологическим показателям отдельных деревьев задачи изучения соотношения диаметров крон и стволов в высокополнотных насаждениях представлены недостаточно и требуют отдельного исследования. С этой целью в условиях подтаежно-лесостепного района проведены полевые работы в сосняках I-III классов бонитета. В насаждениях на 14 лесных участках (выделах) измерялись радиусы крон в четырех направлениях (С-Ю, С-З, С-В, Ю-З, Ю-В, З-В) и диаметры стволов сосны на высоте 1,3 м. Установлено, что связь между радиусами крон по сторонам света менялась от умеренной (0,34) до очень тесной (0,94). Оценка радиусов по классам бонитета показала, что различий крон с учетом качества условий местопроизрастания не выявлено. По классам бонитета в сосняках III класса бонитета установлена более высокая по тесноте связь в сравнении с I и II классами бонитета. Разработан ряд нормативов для определения диаметров стволов на высоте груди и диаметров крон деревьев для сосняков I, II, III-го классов бонитета и условиях подтаежно-лесостепного района Средней Сибири. В перегущенных сосняках вне зависимости от качества условий местопроизрастания соотношение между диаметрами стволов и крон имеет определенную схожесть в угле наклона и близости линий, с некоторым исключением для сосняков I класса бонитета зеленомошного типа леса.

Для цели исследования, освещенной в данной статье, определены возможности представленных на рынке компьютерных программных продуктов для их использования в процессе осуществления геодезических расчетов, необходимых при совершении процедуры выдела земельных участков из общей доли собственности. Для достижения цели исследования в процессе отбора данных были выбраны и применены методы исследования, необходимые задачи, решение которых поможет достичь поставленной цели. Для определения перечня необходимых для создания межевого плана геодезических вычислений был выбран и применен метод синтеза. Отобраны основные возможные геодезические расчеты и вычисления, которые могут встретиться при создании проекта межевого плана на этапе камеральных работ при проведении изысканий. Следующим этапом были выявлены с помощью метода системного анализа программные продукты, не присутствующие в настоящее время на отечественном рынке программных продуктов, по причине введения против нашей страны санкций. Метод системного анализа работает по определенным условиям отбора, которые сформированы для достижения цели исследования по оставшимся на отечественном рынке специализированным программным продуктам. Определенные целью исследования условия позволили провести анализ российского программного рынка и отобрать оптимальные по ценовым параметрам и набору необходимых для вычислений инструментов, а также наличию программной поддержки на территории Российской Федерации программные продукты, которые продолжили участие в дальнейшем анализе по поставленным целью исследования задачам. Анализ отобранных программ был произведен по функциональной структуре и способу их установки до полной работоспособности, а также по наличию необходимых инструментов для решения искомых задач и универсальности использования для других целей и задач не связанных с целью и задачами настоящего исследования. В итоге по результатам применения метода анализа получен необходимый перечень специализированных программ, способных решить задачи исследования.

Рассмотрены инженерно-геологические условия территории строительства г. Иннополис, расположенной на северо-восточной окраине Приволжской возвышенности в месте слияния рек Свияга и Волга. Градостроительная деятельность ведется в пределах выравненной эрозионно-денудационной поверхности останца западной окраины Услонского массива. По особенностям строения рельефа территория относится к категории пересеченной равнины с хорошей степенью пригодности для градостроительного освоения. В строении грунтового массива принимают участие карбонатные породы казанского яруса, карбонатно-терригенные породы уржумского яруса, терригенные породы северодвинского яруса и комплекс покровных четвертичных отложений. Чередование в разрезе разновозрастных доломитов, доломитовых мергелей, глин, алевролитов и песчаников создало предпосылки для образования в массиве на разных стратиграфических уровнях водоносных горизонтов. Пластовые подземные воды сформировали три водоносных комплекса: водоносный локально водоупорный неогеново-четвертичный терригенный комплекс (N-аQ), слабоводоносный котельничский карбонатно-терригенный комплекс (P2kt) и слабоводоносный локально водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur). По совокупности геологических и гидрогеологических факторов территория градостроительства относится к III категории сложности. Поверхность грунтового массива подвержена проявлениям негативных геодинамических процессов: выветриванию, плоскостному смыву, овражной эрозии и сходу оползней. Экзогенные деформационные процессы осложняют условия строительства, требуя к себе повышенного внимания при планировке территории.

В статье представлены результаты исследования возможности выпадения осадка при смешивании пластовой и закачиваемой воды на примере нефтяных месторождений Западной Сибири, разрабатываемых с применением системы поддержания пластового давления. Лабораторные исследования выполнялись на базе отобранных проб воды из нефтепродуктивного интервала (неоком) и минерализованной воды апт-альб-сеноманского комплекса Западно-Сибирского мегабассейна при комнатной и заданной пластовой температуре. Выпадение карбонатного осадкообразования в лабораторных условиях не наблюдалось, при смешении вод физико-химические процессы не будут оказывать существенного влияния на фильтрационные свойства пласта-коллектора. Выполнена оценка стабильности смешиваемых вод относительно формирования неорганических отложений (карбоната кальция) по методикам Стиффа-Девиса, Дебая-Гюккеля и по методике, утвержденной отраслевым стандартом с использованием программы «РОСА». Термодинамические расчеты карбонатных равновесий для исследуемых вод и их смесей показали, что смешиваемые воды по степени насыщения находятся в пределах близких значений. Это свидетельствует о равновесном состоянии системы, соответствующей среднеагрессивной среде, не образующей осадок карбоната кальция. Прогноз осадкообразования кальцита по регламентированной методике отраслевого стандарта в смешиваемых водах неокомского и апт-альб-сеноманского комплексов предполагает незначительно количество осадка кальцита. По результатам расчетов и лабораторных исследований совместимости смешиваемых вод можно судить о сходимости полученных данных. Экспериментальные и аналитические работы по изучению химического состава пластовых вод выполнены при финансовой поддержке проекта Министерства науки и высшего образования РФ №FWZZ-2022-0015 в рамках НИР СО РАН.

Работа посвящена проблеме аккумуляции тяжелых металлов в почвах промышленных центров. Актуальность работы обоснована необходимостью регулярного мониторинга и оценки состояния окружающей среды в связи с ухудшающейся экологической ситуацией в Екатеринбурге. Цель работы заключалась в оценке загрязнения почвенного покрова города Екатеринбурга тяжелыми металлами. Объектом исследования являлись пробы почв, отобранные в разных районах Екатеринбурга. Описана подготовка проб к анализу; указаны методы исследования: потенциометрический (для определения характера среды) и инверсионно-вольтамперометрический (для определения тяжелых металлов - свинца, никеля, меди, цинка и кадмия). Приведена карта города с указанием участков отбора почвенных проб. Отмечено, что в Екатеринбурге преобладают дерново-подзолистые почвы, по гранулометрическому составу - среднесуглинистые. Указаны источники загрязнения почв, приведен механизм аккумуляции тяжелых металлов в почвах. Рассчитаны коэффициенты концентрации тяжелых металлов и значения интегрального показателя загрязнения Zc; составлены геохимические специализации почв по коэффициентам концентрации тяжелых металлов. Обнаружено, что высоким уровнем загрязнения характеризуются почвы четырех участков отбора проб; средним уровнем - почвы восьми участков. Установлено, что в почвах Екатеринбурга формируются техногенные геохимические ассоциации состава Cd3-20 Pb3-18 Zn2-9 Ni1-9 Cu1-7. Подчеркнуто, что в результате техногенного воздействия уровень металлизации почв в Екатеринбурге достаточно высок.

Материалы содержат исследование по использованию биосорбентов «С-ВЕРАД» и «Biteoil» для очистки почвенного покрова от нефтепродуктов. В качестве анализируемых выступили образцы загрязненных нефтепродуктами почв, отобранные в районе нефтепровода «Куюмба - Тайшет». Биопрепараты вносились в концентрации 200 г на 1 м2 при глубине загрязнения 20 см. Установлено, что наиболее эффективным деструктором нефти является биосорбент «Biteoil». В результате эксперимента выявлено, что биопрепарат «Biteoil» на основе консорциума микроорганизмов-нефтедеструкторов, нанесенный на торфоминеральный субстрат, позволяет устранить распространение загрязняющих веществ на смежных экосистемах, добиться полного удаления нефтяных пятен на грунте. Преимуществом биопрепарата «Biteoil» является высокая степень очистки почв от нефтепродуктов (до 90 %) в условиях Восточной Сибири за короткий промежуток времени (до 60 суток). В полевых условиях использование биосорбента «Biteoil» и достижение значительного снижения концентрации нефтепродуктов в почве с 2 000 до 200 мг/кг в течение двух месяцев отражает его высокую эффективность. Это дает основание полагать, что использование данного биосорбента может быть полезным и представлять интерес для дальнейших исследований и практического внедрения в области очистки загрязненной почвы.

Статья посвящена оценке изменения качества поверхностных вод за многолетний период на территории субъектов Центрального федерального округа России - региона с наиболее высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду. Комплексная оценка показала, что качество воды водных объектов на территории округа изменялось в широком диапазоне: от «условно чистая» и «слабо загрязненная» до «грязная» и «экстремально грязная». Большинство водных объектов Центрального федерального округа характеризуются удовлетворительным качеством воды («загрязненная»). Наиболее напряжена экологическая ситуация на территории Московской, Владимирской и Тульской областей, где, как правило, в преобладающем числе створов вода оценивалась как «грязная»; более благоприятная экологическая ситуация наблюдается на водных объектах Курской области. На основе анализа многолетних данных, полученных государственной наблюдательной сетью Росгидромета, выявлены характерные и критические загрязняющие вещества воды водных объектов для каждой из областей Центрального федерального округа. Наиболее широкий перечень критических показателей загрязненности и более частые случаи высокого загрязнения воды отмечены в водных объектах Московской области. Рассмотрено возможное влияние изменения водности и объема загрязненных сточных вод на качество поверхностных вод в течение многолетнего периода.

Актуальность темы исследования обусловлена несовершенством действующих подходов к выделению защитных лесов вдоль рек, в результате чего эти территории не в полной мере выполняют возложенные на них функции, либо необоснованно выведены из хозяйственного оборота. Цель работы - выделить категорию водоохранно-защитных лесов на основе научно обоснованного метода с применением ГИС-технологий на примере тестового участка на р. Сысола (в Сыктывдинском лесхозе). Современные ГИС-технологии предоставляют широкий спектр инструментов, позволяющих применять научно обоснованные подходы к выделению защитных лесов вдоль рек на основе всестороннего географического анализа. Для выделения водоохранно-защитной категории лесов на базе ГИС-технологий использовались следующие материалы: данные дистанционного зондирования Земли (многозональные космические снимки среднего пространственного разрешения, полученные со спутника Sentinal 2A\\2B, снимки высокого и сверхвысокого пространственного разрешения, доступные на картографических сервисах в открытых источниках); топографические карты масштаба 1:100000 с высотой сечения рельефа 10 м; электронные лесные карты, совмещенные с таксационными базами данных. В результате исследования были изучены роль и функции защитных лесов вдоль рек, рассмотрены различные подходы к выделению защитных лесов вдоль рек, апробирован научно обоснованный метод выделения водоохранно-защитных лесов М. В. Рубцова на основе применения ГИС-технологий на тестовом участке, дана оценка результатов выделения водоохранно-защитных лесов на рассматриваемом участке.

Перекрестное опыление насекомыми является важнейшим элементом агротехники многих плодовых, масличных и овощных культур. Наиболее эффективными насекомыми-опылителями, многократно посещающими цветки и способными к переносу большого объема пыльцевого груза, считаются пчелы (надсемейство Apoidea, секция Anthophila). В условиях недостаточного для насыщенного опыления количества домашних медоносных пчел (Apis mellifera) и их низкой эффективности в опылении ряда культур особую важность приобретает опыление энтомофильных сельхозкультур дикими пчелами. В настоящей работе изложены результаты крупномасштабной оценки состояния экосистемной услуги опыления сельхозугодий агроландшафта с высокой долей залежных земель при разных сценариях землепользования. Территория исследования расположена в Веневском районе Тульской области. Оценка базируется на моделировании распределения относительного индекса обилия опылителей по характеристикам земельного покрова в программной среде InVEST Crop Pollination. Сопоставление относительного обилия опылителей на разных типах земельного покрова показало, что источниками пчел-опылителей в агроландшафте выступают естественные экосистемы, в первую очередь лесные массивы и залежи на разной стадии постагрогенной сукцессии. Анализ зависимости обеспеченности опылением полей с энтомофильным компонентом в схемах севооборота от пространственной структуры агроландшафта при разных сценариях использования залежных земель показал, что при вводе в оборот неиспользуемых сельхозугодий сохранение небольших участков залежей в качестве энтомологических микрозаказников способствует значительному улучшению состояния экосистемной услуги опыления на исследуемой территории.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ИД АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Пенза

- Почтовый адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- Юр. адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- edition@rae.ru

- Контактный телефон

- +7 (841) 2304108

- Сайт

- https://rae.ru/ru