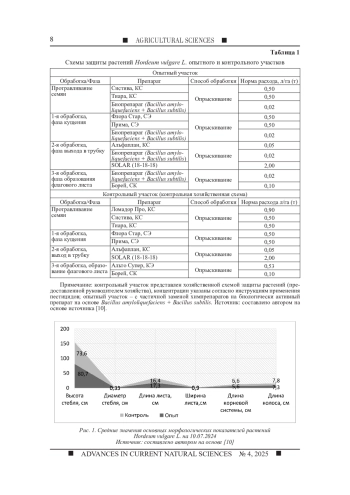

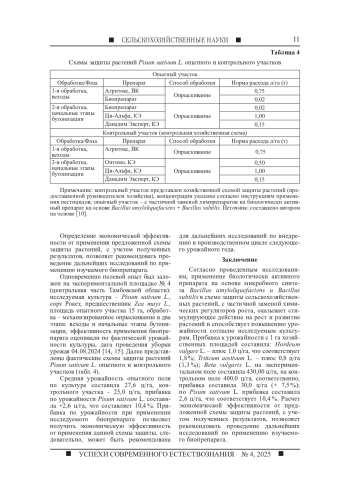

Биологизация сельского хозяйства предполагает необходимость введения в систему защиты растений от болезней препаратов биологического происхождения, не имеющих отрицательного воздействия на культуру и окружающую среду. Биостимуляторы позволяют у растений повышать комплексную устойчивость к широкой классификации вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний, а также адаптивные свойства к различным факторам окружающей среды (температура, засуха, продолжительность светового дня и т. д.). Цель исследования заключалась в изучении эффективности применения биологически активного препарата на основе микробного синтеза Bacillus amyloliquefaciens и Bacillus subtilis на некоторых видах сельскохозяйственных культур. Опыт представлен комплексом исследований, заложенных на экспериментальных площадках агропредприятий, в разрезе исследуемых культур. Результаты проведения полевого опыта оценивались согласно следующим показателям: месторасположение экспериментальной площадки, ее площадь, сортовые особенности культуры, предшественник, метод и фазы обработки, морфометрические показатели растений, метеорологические показатели (среднесуточные температуры, осадки) в период вегетации, фактическая урожайность культуры относительно контрольного участка. Особое внимание уделялось схеме защиты растений контрольных участков, представленной преимущественно химпрепаратами, и экспериментальных участков с частичной заменой химических регуляторов препаратами с биологической основой. В ходе проведенного эксперимента установлено, что средняя урожайность опытных участков выше по сравнению с урожайностью контрольных участков. Расчет экономической эффективности от предложенной схемы защиты растений, с учетом полученных результатов, позволяет рекомендовать проведение дальнейших исследований по применению изучаемого биопрепарата.

Сайт https://scinetwork.ru (далее – сайт) работает по принципу агрегатора – собирает и структурирует информацию из публичных источников в сети Интернет, то есть передает полнотекстовую информацию о товарных знаках в том виде, в котором она содержится в открытом доступе.

Сайт и администрация сайта не используют отображаемые на сайте товарные знаки в коммерческих и рекламных целях, не декларируют своего участия в процессе их государственной регистрации, не заявляют о своих исключительных правах на товарные знаки, а также не гарантируют точность, полноту и достоверность информации.

Все права на товарные знаки принадлежат их законным владельцам!

Сайт носит исключительно информационный характер, и предоставляемые им сведения являются открытыми публичными данными.

Администрация сайта не несет ответственность за какие бы то ни было убытки, возникающие в результате доступа и использования сайта.

Спасибо, понятно.