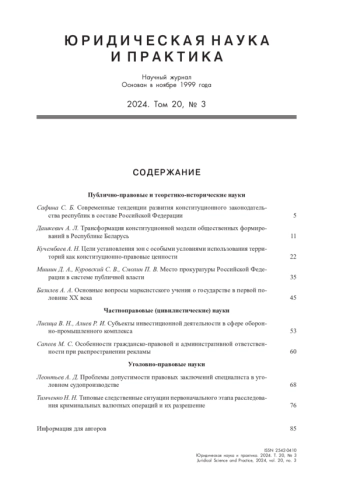

В статье рассматриваются наиболее распространенные аргументы против признания допустимости использования правовых знаний в качестве специальных в рамках производства по уголовному делу. Приводятся аргументы в пользу такого рода специальных исследований. Делается вывод о наличии в действующем законодательстве объективных предпосылок для признания состоятельности правовых экспертиз и специальных исследований.

Идентификаторы и классификаторы

- Префикс DOI

- 10.25205/2542-0410-2024-20-3-68-75

Аналогичным образом можно оценить применение специальных знаний при оценке заключения или показаний эксперта, когда фактически может решаться вопрос о допустимости доказательства, и показания специалиста в таком случае являются неотъемлемой частью процедуры, поскольку суд, должностные лица, защитник, иные участники в силу отсутствия необходимых познаний не в состоянии верно истолковать, например, примененную методику. Похожие положения высказали А. Ф. Соколов и М. В. Ремизов применительно к тому, что для оценки заключений по криминалистическим экспертизам необходимы правовые знания, поскольку криминалистика – прикладная юридическая дисциплина.

Список литературы

1. Леонтьев А. Д. Критерии специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Закон и право. 2023. № 3. С. 195-197. https://doi.org/10.56539/20733313_2023_3_195

2. Воткин В. А. Значение специальных знаний для раскрытия и расследования разбойных нападений в СКФО // Российский следователь. 2018. № 1. С. 60-62.

3. Россинская Е. Р. Концепция судебно-нормативных экспертиз как основа использования специальных юридических знаний в судебно-экспертной деятельности // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 2. С. 149-152.

4. Степанов В. В., Шапиро Л. Г. Специальные знания в судебной экспертизе // Судебная экспертиза. 2004. № 1. С. 66-69.

5. Тарасов А. А. Эксперт и специалист в уголовном процессе России: Монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2022. 125 с.

6. Статкус В. Ф. О правовой экспертизе и юристах «второго сорта» // Российская юстиция. 2006. № 1. С. 47-50.

7. Свиридов Д. А. К вопросу о сущности специальных знаний при расследовании преступлений // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. 2013. Т. 26, № 1 (65). C. 332-337.

8. Соколов А. Ф., Ремизов М. В. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве: учебное пособие; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль, 2010. 131 с.

9. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2013. 343 с.

10. Заева О. П. Специальные познания как часть системы средств доказывания // Общество и право. 2021. № 3(77). С. 60-67.

11. Зинин А. М. Участие специалиста в процессуальных действиях: Учебник. М.: Проспект, 2011. 254 с.

12. Телегина Т. Д. К вопросу о современном понимании специальных знаний в уголовном процессе России // Вестник Москов. ун-та. Серия 11: Право. 2008. № 2. С. 85-98.

13. Обухова С. С. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2010. № 4. С. 155-158.

14. Трапезникова И. И. Специальные знания в уголовном процессе России (понятие, признаки, структура): специальность 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность»: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. 22 с.

15. Поздняков М. А. Использование специальных знаний при расследовании незаконной добычи водных биоресурсов с использованием иностранных морских судов: специальность 12.00.12 «Финансовое право; бюджетное право; налоговое право; банковское право; валютно-правовое регулирование; правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг; правовые основы аудиторской деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2019. 30 с.

16. Орлов Ю. К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве: Науч.-учеб. пособие. М.: Проспект, 2021. 217 с.

17. Лазарева Л. В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном процессе: специальность 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность: Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. 470 с.

18. Кудрявцева А., Лившиц Ю. Доказательственное значение «правовых» экспертиз в уголовном процессе // Мудрый юрист. URL: https://clck.ru/338NmM (дата обращения: 21.08.2023).

19. Россинская Е. Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2010. № 9. С. 32-43.

20. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М., 2006. 479 с.

21. Россинская Е. Р. Теоретические и прикладные проблемы судебной экспертизы // Материалы международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». г. Москва, 14-15 февраля - 2007 г. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 3-11.

Выпуск

Другие статьи выпуска

В данной статье рассмотрены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконных валютных операций, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках статьи проанализировано содержание имеющихся криминалистических методик расследования данных преступлений, приведены подходы к определению понятия следственной ситуации, сложившиеся в криминалистике, выделены основные принципы формирования следственных ситуаций. Кроме того, предложен индивидуальный алгоритм процессуальных действий для каждой следственной ситуации, складывающейся в ходе расследования преступлений, предусмотренных ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для целей исследования среди должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, специализирующихся на расследовании рассматриваемой категории преступлений, было проведено анкетирование, результаты которого отражены в статье.

В статье рассматриваются проблемы несения рекламодателями двойной ответственности: административной за собственные нарушения по законодательству о рекламе и гражданско-правовой по возмещению полученных рекламораспространителями штрафов. Отдельно рассмотрена проблема «перевыставления» штрафов рекламораспространителями в случаях, когда размер таких штрафов должен был быть уплачен в половинном размере, однако из-за высоких рисков и неверного применения судами норм о государственном контроле (надзоре) уплачивается в полном размере. Впоследствии рекламодатели вынуждены нести ответственность по договору и возмещать рекламораспространителю такие штрафы в полном объеме. Автор приходит к выводу о необходимости исправления судебной практики и урегулирования на законодательном уровне возможности применения уплаты штрафа в половинном размере предпринимателям, которые были привлечены к ответственности за нарушение рекламного законодательства.

Исследовано понятие субъекта инвестиционной деятельности в сфере оборонно-промышленного комплекса с позиции теории инвестиционного права, действующего инвестиционного законодательства и специальных нормативных предписаний, касающихся оборонно-промышленного комплекса. Сделан вывод о том, что к таким субъектам следует относить лишь юридические лица, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и соответствующие предъявляемым критериям. Обоснован и раскрыт их специальный правовой статус, предусматривающий дополнительные публично-правовые элементы и отличающий их от иных субъектов инвестиционной деятельности в других сферах экономики.

В статье рассматривается эволюция марксистской теории государства в первой половине XX в. с особым акцентом на период после Октябрьской революции 1917 г. Автор анализирует ключевые аспекты марксистско-ленинского учения о государстве, включая концепцию диктатуры пролетариата, проблему устранения классовых различий между крестьянством и рабочими, вопросы преодоления товарности и бюрократии. Исследуются теоретические и практические аспекты социалистического строительства в условиях отсталой аграрной страны, каковой являлась Россия. Особое внимание уделяется анализу работ В. И. Ленина, И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, Н. И. Бухарина и других теоретиков марксизма. Рассмотрены механизмы, способствующие движению к бесклассовому обществу, а также проанализированы частные проявления отмирания государства в процессе социалистического строительства. В статье делаются выводы о тенденциях развития социалистического государства и роли диктатуры пролетариата в этом процессе. В статье подчеркивается диалектическая взаимосвязь между теоретическими положениями марксизма и их практической реализацией в условиях конкретной исторической ситуации.

Российская система разделения властей, имея классический триединый вид, включает законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, что закреплено в Конституции РФ. Однако де-факто круг органов, учрежденный государством и наделенный публичными властными полномочиями, гораздо шире, и включает в том числе прокуратуру. Между тем, ее место как в целом в системе разделения властей, так и в соотношении, например, с судебной ветвью власти, не совсем однозначно закреплено в Конституции РФ. Поэтому главная цель статьи заключается в выявлении сущностных отличий прокуратуры и в определении ее места в системе разделения властей. В ходе анализа выделяются функции надзора, уголовного преследования, координации правоохранительной деятельности, а также правотворческая функция. Рассматриваются различные подходы к оценке роли прокуратуры в системе разделения властей, а именно роль прокуратуры как органа исключительно государственного надзора; как особого органа; как органа, обеспечивающего систему издержек и противовесов; как компонента судебной ветви власти. Проанализирована трансформация статуса органов прокуратуры в результате проведенных в 2014 и 2020 гг. конституционных реформ. В итоге формулируется вывод о принадлежности прокуратуры к государственным органам, не входящим в круг органов государственной власти, а также подчеркивается ее особый статус.

Изучая практику Верховного и Конституционного судов, научную литературу, автор анализирует характер целей установления зон с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ), их взаимосвязь между собой и соотношение с видами зон.

В статье исследуется публичный интерес, достижение которого обеспечивается установлением ЗОУИТ. Описывается двойная природа ЗОУИТ как ограничений прав на земельные участки и как градостроительных зон. В результате такой работы автор делает ряд выводов.

В-первых, многие виды ЗОУИТ преследуют сразу несколько целей установления. Например, за целью обеспечения безопасности эксплуатации объектов ЗОУИТ часто стоит также цель охраны жизни и здоровья граждан, которая нередко оказывается более важной с точки зрения судов.

Во-вторых, в связи с наличием сразу нескольких целей у одного вида ЗОУИТ соотнести между собой отдельные виды и цели установления ЗОУИТ не во всех случаях возможно. По этой причине на первое место для установления ЗУОИТ выходит не соответствие какой-либо заявленной в законе цели, а соответствие вида ЗУОИТ конституционно значимым ценностям.

В-третьих, поскольку установление ЗОУИТ связано с ограничением права частной собственности, это должно происходить в соответствии с принципом соразмерности. Данный принцип подразумевает, что ограничение должно быть необходимым и достаточным для защиты конституционно значимых ценностей.

Трансформация конституционной модели общественных формирований в условиях становления и развития Республики Беларусь рассматривается как формально-юридическая объективация соответствующих принципов и категориально-понятийного аппарата в рамках динамики конституционного регулирования, обусловленного социально-политическими и иными факторами, предусматривающая переход от восприятия общественных формирований в качестве элемента партийно-государственного механизма к признанию их самостоятельности и функционального многообразия с присутствием политической приоритетности в целевом предназначении. Отмечается, что на современном этапе конституционная модель общественных формирований в Республике Беларусь трансформируется в рамках развития конституционных основ народовластия и гражданского общества, закрепления идеологии белорусского государства в качестве конституционной доминанты, пересмотра целевого предназначения и дифференциации. Вносятся предложения по развитию соответствующего конституционного законодательства в Республике Беларусь.

В статье анализируются основные направления развития конституционного законодательства республик в составе Российской Федерации с учетом произошедших изменений федерального законодательства и конституционной реформы 2020 г. Рассматриваются особенности и значение воспроизведения федеральных норм в конституционном законодательстве республик. Особое внимание уделяется изменениям характера толкования конституции на республиканском уровне.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Новосибирский Государственный Университет

- Регион

- Россия, Новосибирск

- Почтовый адрес

- 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1.

- Юр. адрес

- 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1.

- ФИО

- Федорук Михаил Петрович (Руководитель)

- E-mail адрес

- rector@nsu.ru

- Контактный телефон

- +7 (383) 3634000

- Сайт

- https://www.nsu.ru/