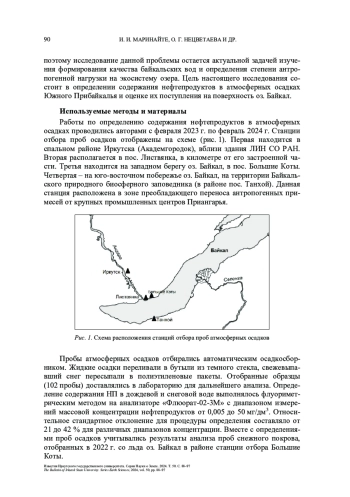

Представлены результаты исследований содержания нефтепродуктов в атмосферных осадках в 2023 г. на станциях мониторинга Южного Прибайкалья (Иркутск, Листвянка, Большие Коты, Байкальский природный биосферный заповедник). Установлено, что максимальные концентрации нефтепродуктов наблюдались в осадках осенне-зимних месяцев, что связано как с низким выпадением влаги в этот период, так и с увеличением объема нефтесодержащих выбросов во время отопительного сезона. Дана оценка степени загрязнения дождевых и снеговых вод нефтепродуктами относительно санитарно-гигиенических норм для водоемов рыбохозяйственного назначения. Выявлено максимальное повышенное содержание нефтепродуктов в осадках на станции Иркутск. В Больших Котах случаи загрязнения осадков выше принятых норм не отмечены. На станции в Байкальском заповеднике отмечено единичное превышение нормы. Оценено поступление нефтепродуктов из атмосферы на акваторию озера на уровне 200-250 т/год. Полученные результаты сопоставимы с данными государственного мониторинга оз. Байкал.

Идентификаторы и классификаторы

Нефтепродукты (НП) относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ, загрязняющих окружающую среду. В гидрохимии под понятием «нефтепродукты» подразумевается сложная смесь органических веществ, состоящая из алифатических, ароматических и алициклических углеводородов [Руководство по химическому …, 2009; Fractioning of petroleum …, 2020], поэтому отдельные авторы для обозначения НП используют термин «углеводороды» [Немировская, 2004]. В настоящей статье под нефтепродуктами понимаются только нефтяные углеводороды. Основными источниками поступления НП в окружающую среду являются сточные воды и атмосферные выбросы от промышленных предприятий, выхлопы автотранспорта, нефтяные разливы [Оценка поступления нефтяных …, 2017]. В Иркутской области наибольшая часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферу поступает от стационарных источников (более 77 %), выбросы от передвижных источников составляют чуть более 20 % [Ахтиманкина, 2017; Майсюк, 2017]. Некоторые полициклические углеводороды, такие как 3,4-бензапирен, входящие в состав НП, обладают канцерогенными и мутагенными свойствами, оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека [Impact of Total Petroleum…2020; Determination of total petroleum…2017], животный мир, биологическое и химическое состояние водоема [Ali, Al-Khafaji, AlGezi, 2019; Ogoko, Kelle, 2016; Collection and Use …, 2018; Agency for Toxic …, 2018].

Список литературы

1. Аргучинцев В. К., Макухин В. Л. Моделирование распределения углеводородов в пограничном слое атмосферы Южного Прибайкалья // Оптика атмосферы и океана. 1999. Т. 12, № 6. С. 544-546.

2. Аргучинцева А. В., Латышева И. В., Голубева Л. В. Многолетний режим атмосферных осадков в г. Иркутске // Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2018. Т. 23, № 2. С. 3-16. DOI: 10.26516/2073-3402.2018.23.3 EDN: YUHWLI

3. Ахтиманкина А. В. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий Иркутской области // Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2017. Т. 21, № 2. С. 15-27. EDN: ZFPJUF

4. Вологжина С. Ж., Новикова С. А., Ясько Ф. М. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта на территории туристско-рекреационной зоны побережья озера Байкал // Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2017. Т. 22, № 3. С. 15-29. EDN: ZSIZNZ

5. Зилов Е. В. Современное состояние антропогенного воздействия на озеро Байкал // Журнал Сибирского федерального университета. Биология. 2013. №. 4(6). С. 388-404.

6. Майсюк Е. П. Роль энергетики в экологическом состоянии Байкальской природной территории // География и природные ресурсы. 2017. №. 1. С. 100-107. EDN: YIXIER

7. Немировская И. А. Углеводороды в океане (снег - лед - вода - взвесь - донные осадки). М.: Научный мир, 2004. 328 с. EDN: QKEPWR

8. Нефтепродукты в озере Байкал и его притоках / И. И. Маринайте, Л. М. Сороковикова, В. Н. Синюкович [и др.] // Водные ресурсы. 2022. Т. 49, № 3. С. 316-324. DOI: 10.31857/S0321059622030105 EDN: FBBRSR

9. Оценка поступления нефтяных углеводородов с территории города Барнаула в природные водотоки / О. М. Лабузова, Т. В. Носкова, М. С. Лысенко [и др.] // Труды Карельского научного центра РАН. 2017. № 3. С. 48-54. DOI: 10.17076/lim497 EDN: YKVEAF

10. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / под ред. Л. В. Боевой. Ростов н/Д: НОК, 2009. Ч. 1. 1045 с.

11. Соколова Н. А., Челпанова И. А., Левашев А. Г. Исследование параметров транспортного потока и посетителей туристического поселка Листвянка Иркутского района // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 3-3. С. 230-234. DOI: 10.24412/2500-1000-2022-3-3-230-234 EDN: OUMZHO

12. Яковенко А. А., Котова Е. И., Калашников А. В. Взвесь и нефтяные углеводороды в снежном покрове арктического нефтяного месторождения // Успехи современного естествознания. 2022. № 2. С. 91-96. EDN: PBLSVF

13. Agency for Toxic Substances & Disease Registry. Toxic substances portal-Total petroleum hydrocarbons (TPH). Toxicological profle for total petroleum hydrocarbons. 2018. URL: https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfles/TP.asp?id=424&tid=75#bookmark10 (date of access: 12.02.2021).

14. Ali A. S., Al-Khafaji B. Y., Al-Gezi H. R.Comparative study of hydrocarbon pollution before and afer rainfall in Al-Gharraf River in Ti-Qar province-Iraq // IOP Conf. Ser. J. Phys. 2019. Vol. 1279, Is. 8. P. 1-13. DOI: 10.1088/1742-6596/1279/1/012029

15. Collection and Use of Total Petroleum Hydrocarbon Data for the Risk-Based Evaluation of Petroleum Releases, Example Case Studies (updated October 2018) / Department of Health, Hazard Evaluation and Emergency Response Ofce. Honolulu: HIDOH, 2018. 133 р.

16. Determination of total petroleum hydrocarbons in Australian groundwater through the improvised gas chromatography-fame ionization detection technique / M. V. Faustorilla, Z. Chen, R. Dharmarajan [et al.] // Chromatogr. Sci. 2017. Vol. 55, Is. 8. P. 775-783. DOI: 10.1093/chromsci/bmx038.2017

17. Fractioning of petroleum hydrocarbons from seeped oil as a factor of purity preservation of water in Lake Baikal (Russia) / A. G. Gorshkov, O. N. Pavlova, O. M. Khlystov [et al.] // Journal of Great Lakes Research. 2020. Vol. 46, Is. 1. P. 115-122. DOI: 10.1016/j.jglr.2019.10.010 EDN: BJNGXT

18. Impact of Total Petroleum Hydrocarbons on human health / S. Kuppusamy, N. R. Maddela, M. Megharaj [et al.] // Total Petroleum Hydrocarbobs. Springer Publ., 2020. P. 139-165. DOI: 10.1007/978-3-030-24035-6

19. Ogoko E. C., Kelle H. I. Anions, total petroleum hydrocarbons and aromatic hydrocarbons in soils of Aba Dumpsites. Br. J. Appl. Sci. Technol. 2016. Vol. 14, Is. 1. P. 1-8. DOI: 10.9734/BJAST/2016/22084

20. Petroleum products in the snow cover of the Baikal natural area / I. I. Marinaite, Ye. V. Molozhnikova, M. Yu. Shikhovtsev [et al.] // Proc. SPIE, 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics. 2023. Art. 127801К. DOI: 10.1117/12.2685153

Выпуск

Другие статьи выпуска

Исследуются особенности сезонной изменчивости содержания растворенных органических веществ под воздействием процесса массового развития цианобактерий в Куйбышевском водохранилище. Использованы данные мониторинга на приплотинном плесе водохранилища в период 2017-2022 гг. Отбор проб воды осуществлялся ежемесячно с поверхностного горизонта 0,5 м. Установлено среднее годовое содержание растворенных органических веществ по следующим показателям: биохимическое потребление кислорода (1,6 мгО/дм3), перманганатная окисляемость (7,5 мгО/дм3) и химическое потребление кислорода (25 мгО/дм3). Летом 2021 г. дополнительно определялись: структура, численность и биомасса фитопланктона. Указано, что сезонная изменчивость включает четыре периода, которые отличаются направлениями изменений содержания растворенных органических веществ. Определен вклад процесса массового развития цианобактерий в формирование сезонной изменчивости содержания растворенных органических веществ. Делается вывод, что проблема органического загрязнения Куйбышевского водохранилища будет только обостряться в условиях активизации процесса массового развития цианобактерий из-за глобального потепления климата.

Разработана методика восполнения дефицита вычислительных данных за счет расширенного использования обычной продукции отечественных производителей вторичных (прошедших тематическую обработку) спутниковых данных. На основе требований нормативных документов определены комплексы критериальных измерений метеорологических показателей и показателей характеристик изменения погоды, ограничивающих или резервирующих возможностей применения государственной охраны. Сделан вывод, что большинство параметров климата, требуемых для обеспечения полетов, представлены в образцах продукции специализированных отечественных организаций. Проведена сравнительная проверка процесса обработки спутниковых данных с фактическими метеорологическими условиями. Адекватность выпускаемой тематической продукции по результатам проверок показала приемлемые показатели по точности, информативности и периодичности для практического использования при метеорологическом обеспечении государственного управления. Не разрешенным оказался вопрос с отдаленностью. Разработана методика комплексного использования спутниковой информационной продукции и ее соответствия в метеорологических условиях полетов, преимущественно для решения задач государственной авиации. Для реализации представленной методики разработана компьютерная программа.

Произведена оценка эколого-хозяйственного баланса в границах 18 административных образований, входящих в пределы трансграничного водосбора залива Петра Великого. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что прибрежные территории, являясь весьма привлекательным объектом для хозяйственного освоения, подвергаются повышенной антропогенной нагрузке. В результате автоматической классификации спутниковых снимков Sentinel-2 была составлена карта землепользования для 18 рассматриваемых в работе административных единиц. В данной карте было отображено пространственное распределение 10 классов землепользования: водные объекты, застроенные земли, карьеры, кустарники и редколесья, леса, луга, неиспользуемые рисовые чеки, неиспользуемые сельскохозяйственные земли, рисовые чеки, а также сельскохозяйственные земли. Каждому типу землепользования была дана оценка антропогенной нагрузки по шестибалльной шкале, на основе чего были получены показатели эколого-хозяйственного баланса - коэффициенты абсолютной и относительной напряженности, площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями, а также коэффициент естественной защищенности. Выявлено, что в целом на изучаемой территории значения эколого-хозяйственного баланса являются весьма благоприятными. Однако в пределах отдельных муниципальных образований наблюдается напряженная экологическая обстановка.

Рассматривается широкий круг вопросов по освоению ресурсов и формированию инфраструктуры лечебно-оздоровительного отдыха на территории Иркутской области. Установлено, что в настоящее время полноценно функционируют четыре санаторно-курортные зоны - Усть-Кутская, Иркутско-Черемховская, Прибайкальская и Братская. На основе актуализированной информации проведен анализ территориальной дифференциации инфраструктуры лечебно-оздоровительного отдыха в разрезе муниципальных районов, который показал приуроченность учреждений к исторически сложившимся на территории области двум основным полосам расселения вдоль основных транспортных магистралей. Проведена группировка районов по ряду показателей: транспортно-временная доступность учреждений отдыха, обеспеченность коечным фондом. В исторической ретроспективе отражены тенденции развития санаторно-курортной практики в регионе. Практическая значимость работы заключается в использовании полученных результатов для разработки стратегий социального экономического развития региона и отдельных муниципальных образований в процессе формирования соответствующих разделов региональных подпрограмм «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области», стратегии развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области.

Отмечается, что активное использование спутниковых снимков, географических информационных систем, методов интеллектуального анализа данных привело к появлению новых методов оценки опасности наводнений, которые обычно превосходят более традиционные подходы. Указывается, что исходными материалами для построения предикторов и оценки опасности затопления послужили данные дистанционного зондирования, полученные из следующих открытых источников: Landsat 8-OLI, снимки ASTER GDEM. Достаточная точность метода аналитической иерархии и возможность интеграции с географическими информационными системами определила широкое использование подобных подходов для оценки риска чрезвычайных ситуаций природного происхождения. Доказывается, что геопространственные технологии обеспечивают наилучший потенциал для анализа и предоставления результатов, необходимых для оперативного и эффективного принятия решений о наводнениях. Предполагается, что карты риска наводнений могут быть эффективными инструментами для снижения ущерба от природных стихий.

Основными депонирующими средами урболандшафтов являются почвы и донные отложения водотоков. Цель работы - определить содержание основных химических элементов в этих компонентах городской среды, определить степень загрязнения и экологического риска. Валовое содержание элементов в почвах и донных отложениях определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре EDX-800HS (Shimadzu). Выявлено снижение кислотности (до слабощелочной среды) и повышение содержания фосфора (до крайне высокого уровня) в почвах и донных отложениях по мере возрастания антропогенной нагрузки. В процессе урбанизации в верхних горизонтах почв в наибольшей степени накапливаются Pb, Zn, Mn, Cu, Ni, Cr, а в донных отложениях - Zn, Cu, Mn, Pb, V. Значения различных геоэкологических показателей состояния городской среды (Igeo, PI и NPI) свидетельствуют о деградации поверхностного слоя почв и сильной степени загрязнения тяжелыми металлами, загрязнение донных отложений варьирует от среднего до сильного. Показатель химического загрязнения Zc при этом характеризует уровень загрязнения почв и донных отложений как допустимый. Потенциальный экологический риск PERI на исследованной территории оценивается как незначительный, уровень экологического риска для бентосных организмов реки оценивается как средненизкий.

Приведены результаты исследования на самом низовом уровне городского деления (хороо), где четко прослеживаются зависимости между следующим факторами: изменением численности населения, плотностью населения и характером застройки. Показывается, что население города постепенно смещается в хороо с новыми многоквартирными строениями вокруг центра, где относительно хорошие социальные условия. Однако большая доля городского населения все еще остается в старых юрточных хороо с низким качеством жизни.

По результатам полевого обследования и съемки с помощью GNSS-оборудования определены некоторые морфометрические характеристики плотин (длина, высота и их соотношение) и прудов (длина), созданных евразийским бобром (Castor fiber L.) в десяти малых реках Волжско-Камского региона. Анализ бобровых плотин показал статистически значимое увеличение их высоты по мере увеличения уклонов русел рек. Критическое значение уклона русла, при котором происходит статистически значимое изменение высот бобровых плотин, составляет 1,45 %. Наибольшие средние высоты бобровых запруд приурочены к рекам, бассейны которых сложены с поверхности преимущественно суглинистыми отложениями, особенно в тех случаях, где сформированные на них почвы мало распаханы. Выявлено также статистически значимое уменьшение длины плотин и прилегающих к ним прудов с ростом уклонов рек. Критическое значение уклона русла, при котором происходит статистически значимое изменение длин бобровых плотин, изменяется от 0,54 до 1,07 % в зависимости от выбранного теста. Для длин прудов это значение составляет от 0,47 до 0,65 %. Рассмотрены внутрирегиональные изменения морфометрии указанных бобровых сооружений. Отмеченные выше особенности соотносятся с ранней стадией расселения Castor fiber L. в исследуемых реках.

Представлены результаты комплексного геоморфологического анализа типов рельефа Верхнеангарской котловины (бассейн оз. Байкал) для геоинформационной диагностики опасных гравитационных процессов. Дана физико-географическая характеристика исследуемой территории, обозначены тектонические и геологические особенности формирования рельефа. Для метрической оценки и последующего картографирования рельефа в программной среде ArcGIS на базе изолиний и отметок высот топографической основы масштаба 1:100 000 создана цифровая модель рельефа исследуемой территории и растровые покрытия морфометрических параметров уклона и экспозиции. Для геоморфометрического анализа модели рельефа выбраны пять репрезентативных полигонов, характеризующих схожие типы рельефа сводово-глыбовых гор и обладающие одинаковыми физико-географическими условиями для формирования и развития гравитационных процессов. Для визуализации каждого полигона выполнено картографирование уклона и экспозиции склонов, а также представлен космический снимок. В процессе анализа и геоморфологического дешифрирования репрезентативных полигонов установлены планово-высотные метрические параметры типов рельефа со схожими морфометрическими характеристиками, способствующие формированию и развитию опасных гравитационных процессов и определяющие условия и риски хозяйственной деятельности на горных территориях: высокогорный эрозионно-экзарационный, высокогорный денудационно-эрозионный, среднегорный эрозионно-денудационный, среднегорный денудационно-эрозионный, низкогорный денудационный.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ИГУ

- Регион

- Россия, Иркутск

- Почтовый адрес

- 664003, Иркутская обл, г Иркутск, Кировский р-н, ул Карла Маркса, д 1

- Юр. адрес

- 664003, Иркутская обл, г Иркутск, Кировский р-н, ул Карла Маркса, д 1

- ФИО

- Шмидт Александр Федорович (РЕКТОР)

- E-mail адрес

- rector@isu.ru

- Контактный телефон

- +7 (904) 1502889

- Сайт

- https://api.isu.ru