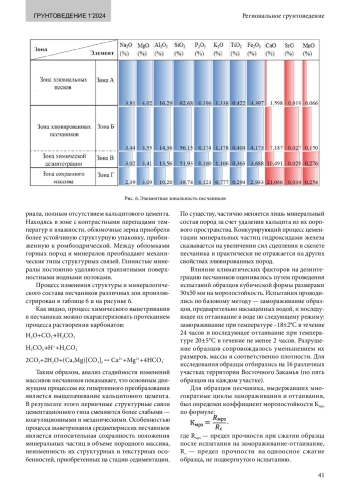

Работа посвящена изучению основных закономерностей формирования элювиальных песчаников на территории Восточного Закамья — крупного промышленного региона в юго-восточной части Республики Татарстан. Для толщ среднепермских песчаников установлен зональных характер их строения, физико-механических свойств, химического и минерального состава в соответствии со степенью их гипергенного изменения. Получены сведения об элементном составе песчаников и его изменении в процессе выветривания. На основании систематизации и анализа полевых исследований построены региональные зависимости между параметрами статического зондирования и прочностными и деформационными характеристиками грунтов. Полученные результаты имеют важное практическое значение и позволят оптимизировать проектирование и строительство инфраструктуры и сооружений на данной территории.

Идентификаторы и классификаторы

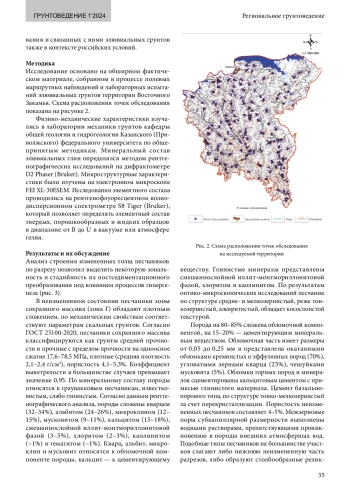

Территория Восточного Закамья расположена в юго-восточной части Республики Татарстан южнее реки Кама и восточнее реки Шешмы (рис. 1) и представляет собой развитый регион с высокой антропогенной нагрузкой. На этой территории расположены такие крупные города, как Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Бавлы, здесь разрабатываются крупнейшие месторождения нефти, например, Ромашкинское, Шугуровское, Ново-Елховское, проектируются и возводятся крупные объекты нефтяной, химической и сельскохозяйственной промышленности.

Список литературы

1. Александров С. А., Гуман О. М. Опыт изучения элювиальных глинистых грунтов уральского региона / Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской федерации // Материалы Пятнадцатой Общероссийской научно-практической конференции изыскательских организаций. — М.: «Геомаркетинг», 2019. — с. 78–82.

2. Барановский А. Г. Отечественный и мировой опыт изучения скальных и дисперсных элювиальных глинистых грунтов для инженерно-геологических целей // Инженерные изыскания. — 2015. — № 12. — С. 34–41.

3. Бондарик Г. К. Основы теории изменчивости инженерно-геологических свойств горных пород. — М.: Недра, 1971. — С .272.

4. Бондарик Г. К., Пендин В. В., Ярг Л. А. Инженерная геодинамика. — М: КДУ, 2007. — 440 с.

5. Галкин А. Н. Грунтовые толщи Беларуси // Литосфера. — 2016. — № 1. — С. 73–79.

6. Голодковская Г. А. О влиянии тектонических процессов на формирование инженерно-геологических свойств горных пород // Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. — М.: Изд. МГУ, 1968. — С. 17–34.

7. Золотарев Г. С. Современные задачи инженерно-геологического изучения процессов и кор выветривания // Вопросы инженерно-геологического изучения процессов и кор выветривания. — М.: Изд. МГУ, 1971. — С. 4–25.

8. Золотарев Г. С. Инженерная геодинамика. — М.: Изд-во МГУ, 1983–328 с.

9. Илалова Р.К,. Гульбин Ю. Л. Особенности химического состава и термометрия хлоритов оста- точной коры выветривания Кольского массива (Северный Урал) // Юбилейный съезд РМО «200 лет РМО»: / Материалы конференции. — СПб.: Горный университет, 2017. — С. 226–228.

10. Коломенский Н. В. Инженерная геология. — М.: Госгеолиздат, 1951–1956. — Т. 1–2. — 320 с.

11. Коне А. М. Строение, состав и свойства латеритные коры выветривания региона Димбокро (Кот д’Ивуар) // Изв. вузов. Геология и разведка. — 2012. — № 1. — С. 4–55. Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Инженерная петрология: учебник для вузов. — Л.: Недра, 1970. — 527 с.

13. Лукашев К. И. Зональные геохимические типы коры выветривания на территории СССР. — Минск: БГУ,1956. — 305 с.

14. Маслов Н. Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов: учебник для вузов — М.: Высшая школа, 1982. — С. 511.

15. Сафронова А. А. Особенности образования карбонатной муки // Карстоведение XXI: теорет. и практич. значение. — Пермь, 2004. — С. 78–81.

16. Сергеев Е. М. Теоретические основы инженерной геологии. Механико-математические основы / Под ред. акад. Е. М. Сергеева. — М.: Недра, 1986. — С. 254.

17. Трофимов В. Т. Закономерности пространственной изменчивости инженерно-геологических условий Западно-Сибирской плиты. — М.: Изд-во МГУ, 1977. — 276 с.

18. Чаповский Е. Г. Инженерная геология (основы инженерно-геологического изучения горных пород). — М.: Высшая школа, 1975. — 296с.

19. Черняк Э. Р. Будущее — за региональными таблицами нормативных и расчѐтных показателей физико-механических свойств грунтов // Инженерная геология. — 2011. — № 9. — С. 4–9.

20. Шванов В. Н. Песчаные породы и методы их изучения (распространение, структуры, текстуры). — Л.: Недра, 1969. — 248 с.

21. Швец В. Б. Элювиальные грунты как основания сооружений. — 2‑е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1993. — 224 с.

22. Шестернев Д. М. Физическое и химическое выветривание массивов горных пород в криолитозоне // Горный информационно-аналитический бюллютень. — 2017. — № 3. — С. 350–360.

23. Широков В. Н. и др. Рекомендации по оценке пpосадочности элювиальных гpунтов Челябинской области. — Челябинск: ЧПИ, 1989. — 23 с.

24. Ярг Л. А. Изменение физико-механических свойств пород при выветривании. — М.: Недра, 1974. — 144 с.

25. Derakhshan-Babaei F., Nosrati K., Tihomirov D., Chistl M., Sadough H., & Egli M. Ralating the spatial variability of chemical weathering and erosion to geological and topographical zones. 363–2020. — 107235.

26. Dixon J., von Blankenburg F. Soils as pacemakers and limiters of global silicate weathering Les sols, des «pacemakers» et des «limiteurs» pour l’altération globale des silicates // Comptes Rendus Geoscience. — vol. 344 Iss.11–12. — 2012. — P. 597–609.

27. Dosseto A., Turner S., Chappel J. The evolution of weathering profiles through time: New insights from uranium-series isotopes // Earth and Planetary Science Letters. — 2008. — P. 359–371.

28. Fookes P. G. The classification and description of near-shore carbonate sediments for engineering purpose /Geotechnique. — vol. 25 Iss.2 1975. — P. 406–411.

29. Little A. L. The engineering classification of residual tropical soils. Proc. Seventh International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Mexico City. — 1969. — 1. — P. 1–10

30. Mayne P. Stress-strain- strength-flow parameters from enhances in-situ tests. International Conference on In-Situ Measurement of Soil Properties and Case Histories. — 2001. — P. 27–48.

31. Meyer N., Kuhwald M., Petersen J., & Duttman R. Soil development in weathering pits of a granitic dome (Enchanted Rock) in central Texas. Catena. — 199. — 2021. — 105084.

32. Migoń P. Structural control in the evolution of granite landscape. Acta Universitatis Carolinae, Geographica,

39. — 2004. — 1. — P. 19–32.

33. Ollier C. D. Geomorphology: Weathering Elsevier — New York, 1969. — 304 p. Geomorphology Texts, vol 2.

34. Taylor G., Eggleton R. A. Regolith Geology and Geomorphology. Chichester. — New York, 2001. — 375 p.

35. Xiaolidong M., Cohen J. , Mar tin D. , McLaughlin A., BradMurray N., Ward M., Flint J., & Heffernan B. Ecohydrologic processes and soil thickness feedbacks control limestone-weathering rates in a karst Landscape. Chemical Geology. 527– 2019. — 118774.

36. Yongsheng Cheng. Analysis on mineralization geological conditions of Danchi metallogenetic belt. Guanxi, China. Procedia Environmental sciences. 12–2012. — P. 978–983.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Накопленные отходы переработки угля оказывают масштабное и длительное воздействие на окружающую среду, а под их складирование изымается большое количество земельных ресурсов. Однако задаче изучения формирования и изменения свойств отходов углеобогащения, складированных в насыпных отвалах, уделено недостаточно внимания. При этом учет характера техногенеза отходов углеобогащения позволяет реализовывать их безопасное и эффективное складирование, а именно установить закономерности деформирования массива на основании прогнозируемых изменений техногенных отложений. В данной публикации изложены основные факторы, определяющие генезис и характер постгенетических процессов для техногенных грунтов отвалов, формирующихся из отходов углеобогащения.

В статье приводится анализ результатов исследования свойств современных техногенно преобразованных аллювиальных грунтов в рамках строительства автомобильной дороги А 289 (Краснодарский край). Особый интерес представляют грунты, залегающие в верхней части геологического разреза, структурно-текстурные особенности которых были изменены под влиянием техногенной нагрузки территории.

При исследовании грунтов были получены и проанализированы данные гранулометрического и минерального составов грунтов, показатели их физико-механических свойств, в результате чего выявлена сходимость условий формирования свойств грунтов в верхней части исследуемой грунтовой толщи, что позволяет отнести их к современным техногенным геологическим телам, образованным в условиях агромелиорации.

Ильменский глинт» на территории Южного Приильменья является комплексным протяженным памятником природы регионального значения, орнитологическим памятником международного значения. Этот ценный геологический объект активно разрушается и требует пристального внимания многих специалистов. В статье показано, что несмотря на хорошую доступность объектов исследования и имеющиеся научные работы разной тематики, не был сделан акцент на изучении геодинамической обстановки особо охраняемой природной территории — Ильменский глинт. Дана краткая качественная оценка состояния Ильменского глинта по результатам рекогносцировочных наблюдений. Рекомендован комплекс доступных мер для спасения этого уникального геологического объекта северо-запада России.

В представленной работе рассматриваются особенности оползневых отложений, формирующихся при деформациях склонов. Сделано заключение о том, что оползневые отложения необходимо рассматривать как отдельный генетический тип грунтов. Дана классификация оползневых грунтов, включающая 3 группы и 6 подгрупп. Подразделение оползневых грунтов на группы и подгруппы проведено исходя из степени, характера сохранности/измененности строения и свойств грунтов в оползневом залегании по сравнению с первичными, исходными грунтами в коренном (несмещенном) массиве. В статье рассмотрены оползневые отложения первых двух групп грунтов, их разновидности, для которых характерны либо минимальные, либо существенные изменения строения и свойств. Приведены примеры изменения строения и свойств грунтов при оползневых смещениях.

В статье рассматривается развитие научных идей, высказанных Е. М. Сергеевым в области грунтоведения в разные годы, и реализуемых к настоящему времени. Показано, что многие научные идеи Е. М. Сергеева не потеряли своей актуальности, нашли свое воплощение или продолжают активно разрабатываться в наши дни.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- ОХОТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРУНТОВЕДОВ

- Регион

- Россия, Санкт-Петербург

- Почтовый адрес

- 199034, г Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, линия 7-я В. О., д 2/1, кв 15А

- Юр. адрес

- 199034, г Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, линия 7-я В.О., д 2/1, кв 15А

- ФИО

- Вознесенский Евгений Арнольдович (ПРЕЗИДЕНТ)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______